Ein Gespenst geht um in Amerika, doch es trägt zwei Gesichter. Das eine ist das Antlitz einer gleißenden, immateriellen Zukunft, geformt in den Rechenzentren des Silicon Valley, wo künstliche Intelligenz mit Abermilliarden an Risikokapital zu einer neuen Leitindustrie hochgezüchtet wird. Es verspricht Effizienz, Innovation und globale Dominanz. Das andere Gesicht ist von der Zeit gezeichnet, es ist die Fratze des industriellen Niedergangs, sichtbar in den stillgelegten Fabrikhallen des Rust Belt, wo der Kampf um den Erhalt des produzierenden Kerns der amerikanischen Wirtschaft mit zunehmender Verzweiflung geführt wird.

Diese beiden Amerikas existieren nicht nur nebeneinander; sie driften mit einer Wucht auseinander, die das ökonomische und soziale Gefüge der Nation zu zerreißen droht. Unter der Präsidentschaft Donald Trumps, der angetreten war, die industrielle Basis durch eine aggressive protektionistische Politik wiederzubeleben, hat sich eine paradoxe, ja geradezu schizophrene Entwicklung verfestigt: Während die KI-Branche einen beispiellosen, von Spekulationen getriebenen Boom erlebt, erodiert das produzierende Gewerbe weiter.

Doch dies ist mehr als nur ein interner Strukturwandel. Es ist das Symptom einer fundamentalen strategischen Fehleinschätzung mit weitreichenden geopolitischen Konsequenzen. Denn während die USA alles auf die Karte einer hochspekulativen, kapitalkonzentrierten und gesellschaftlich spaltenden Technologie setzen, drohen sie auf einem entscheidenden Feld der globalen Auseinandersetzung ins Hintertreffen zu geraten. Im strategisch zentralen Bereich der quelloffenen KI-Modelle, dem Fundament zukünftiger technologischer Ökosysteme, hat China die Führung übernommen. Amerikas Zukunft wird zwischen dem rostenden Stahl seiner alten Industrien und den überhitzten Serverfarmen seiner neuen Heilsbringer entschieden – und es läuft Gefahr, auf beiden Feldern eine historische Niederlage zu erleiden.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Zwei Welten, eine Nation

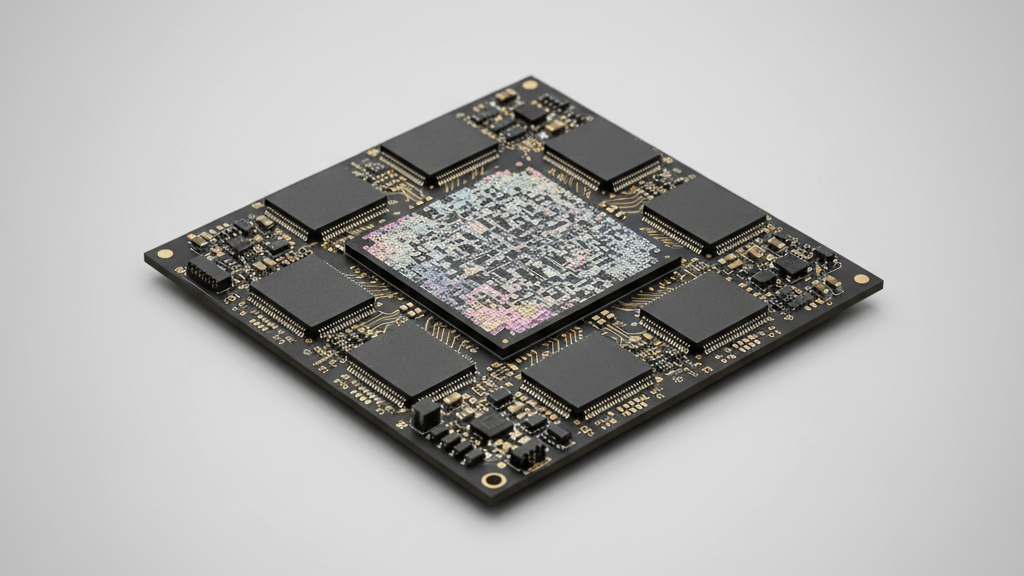

Die empirische Evidenz für diese ökonomische Divergenz ist erdrückend. Einerseits fließen Investitionen in schwindelerregender Höhe in die digitale Infrastruktur. Allein im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Investitionen in Datenzentren um fast 37 Prozent, während die Ausgaben für Computerausrüstung im Jahresvergleich um über 45 Prozent explodierten. Start-ups im KI-Sektor, wie das junge Unternehmen Reflection AI, sammeln binnen kürzester Zeit Summen wie zwei Milliarden US-Dollar ein, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können. Diese Zahlen malen das Bild einer Goldgräberstimmung, eines technologischen Aufbruchs, der keine Grenzen zu kennen scheint.

Andererseits präsentiert sich die Lage im produzierenden Gewerbe als düsteres Gegenstück. Seit Jahresbeginn gingen in diesem Sektor 38.000 Arbeitsplätze verloren, die Gesamtinvestitionen in Fabrikanlagen sanken um rund sechs Prozent. Traditionsreiche Konzerne wie General Motors oder Caterpillar klagen über milliardenschwere Belastungen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit untergraben. Die Zahl der US-amerikanischen Industriearbeiter, einst bei fast 20 Millionen auf ihrem Höhepunkt im Jahr 1979, ist auf unter 13 Millionen geschrumpft. Es entsteht das Bild einer Zweiteilung der Wirtschaft: hier die immaterielle, hochprofitable Welt der Algorithmen, dort die materielle, unter Druck stehende Welt der Fertigung.

Protektionismus als stumpfes Schwert

Diese Entwicklung ist umso alarmierender, als sie sich unter einer Administration vollzieht, die den Schutz der heimischen Industrie zu ihrem Markenkern erklärt hat. Die von Präsident Trump eingeführten und ausgeweiteten Zölle sollten als Schutzwall dienen, hinter dem sich die amerikanische Fertigung erholen kann. Doch die Realität zeigt, dass diese Politik ihre Ziele weitgehend verfehlt. Anstatt eine Renaissance einzuleiten, haben die Zölle die Produktionskosten für viele heimische Unternehmen erhöht, da Vorprodukte wie Stahl, Aluminium und Halbleiter teurer wurden. Die positiven Effekte in geschützten Branchen werden durch die negativen Auswirkungen in anderen Sektoren offenbar mehr als kompensiert.

Die Logik des Protektionismus erweist sich als zu simpel für die komplexen globalen Lieferketten des 21. Jahrhunderts. Während man versucht, die physische Produktion mit den Instrumenten des 20. Jahrhunderts zu schützen, entzieht sich der digitale Sektor dieser Logik fast vollständig. Viele der für den KI-Boom entscheidenden Hardwarekomponenten sind von den Zöllen ausgenommen, der globale Daten- und Code-Austausch kennt ohnehin keine Grenzen. Die Politik wirkt wie der Versuch, eine Flut mit einem löchrigen Eimer aufzuhalten, während an anderer Stelle ein neuer, unkontrollierbarer Ozean entsteht.

Chinas stille Revolution im Quellcode

Dieser neue Ozean wird zunehmend von chinesischen Strömungen dominiert. Während die öffentliche Debatte im Westen oft von den proprietären, also geschlossenen und kommerziellen, KI-Modellen von US-Giganten wie OpenAI oder Google geprägt ist, vollzieht sich eine entscheidende Machtverschiebung im Bereich der Open-Source-KI. Hierbei handelt es sich um Modelle, deren Quellcode frei zugänglich ist und die von jedermann genutzt, modifiziert und weiterentwickelt werden können. Sie sind der Nährboden für unzählige neue Anwendungen, Start-ups und wissenschaftliche Durchbrüche – kurz: das Fundament des zukünftigen technologischen Fortschritts.

Und genau hier haben chinesische Unternehmen wie der E-Commerce-Riese Alibaba oder das Start-up DeepSeek die Führung übernommen. Auf Plattformen wie LMArena, wo die Leistungsfähigkeit von KI-Modellen in Blindtests durch Nutzer bewertet wird, rangieren chinesische Open-Source-Angebote mittlerweile konstant vor der amerikanischen Konkurrenz, einschließlich der einst führenden Llama-Modelle von Meta. Auch in der Entwicklergemeinde, gemessen an der Popularität auf Plattformen wie Hugging Face, genießen die Modelle aus China eine signifikant höhere Zustimmung. Chinas Strategie ist klar: Statt die Kronjuwelen wegzuschließen, teilt man sie, um globale Standards zu setzen, ein Ökosystem um die eigene Technologie herum aufzubauen und so eine nachhaltige, strukturelle Vormachtstellung zu erlangen.

Amerikas Festungsmentalität und ihre Folgen

Demgegenüber wirkt die amerikanische Strategie zunehmend defensiv und kurzsichtig. Die führenden US-Unternehmen halten ihre leistungsfähigsten Modelle unter Verschluss, um sie exklusiv zu monetarisieren. Diese Festungsmentalität mag kurzfristig profitabel sein, birgt aber die immense strategische Gefahr, den Anschluss an die globale Entwicklergemeinde zu verlieren. Wer heute die Standards für Open-Source-KI setzt, definiert die Spielregeln von morgen und prägt die Werte, die in die Technologie eingeschrieben sind. Die Sorge in Washington, dass diese Werte zunehmend von Peking und nicht mehr vom Silicon Valley definiert werden, ist greifbar und führte zur Formulierung einer nationalen KI-Strategie, die explizit die Entwicklung offener KI auf Basis „amerikanischer Werte“ fordert.

Die panische Reaktion des Marktes, wie die massive Finanzierungsrunde für Reflection AI, das sich explizit als amerikanische Antwort auf DeepSeek positioniert, ist ein Eingeständnis dieser strategischen Lücke. Es ist der Versuch, mit Geld eine Entwicklung aufzuholen, die man durch eine falsche strategische Weichenstellung selbst verschuldet hat. Man hat den Wert des offenen Ökosystems unterschätzt und wacht nun in einer Welt auf, in der die einflussreichsten Werkzeuge nicht mehr aus den USA stammen.

Die neue Zwei-Klassen-Gesellschaft

Diese geopolitischen Verwerfungen haben tiefgreifende innenpolitische Konsequenzen. Der KI-Boom ist kein Jobmotor für die breite Masse. Während der Bau eines Datenzentrums zwar temporär Hunderte von Bauarbeitern beschäftigen mag, werden für den späteren Betrieb oft nur wenige Dutzend hochspezialisierte Techniker benötigt. Eine traditionelle Automobilfabrik hingegen sichert auf derselben Fläche Tausenden von Menschen ein gutes Auskommen, oft auch ohne akademischen Abschluss.

Der Strukturwandel führt somit zu einer Verschärfung der sozioökonomischen Ungleichheit. Einer kleinen, hochqualifizierten und hochbezahlten Elite in der Tech-Industrie steht eine schrumpfende industrielle Mittelschicht gegenüber, deren gut bezahlte Arbeitsplätze verschwinden und nicht adäquat ersetzt werden. Es droht eine dauerhafte Spaltung der Gesellschaft in eine kleine Gruppe von „KI-Gewinnern“ und eine große Gruppe von Abgehängten, die in der neuen Ökonomie keinen Platz mehr finden. Dies ist der soziale Sprengstoff, der sich unter der glitzernden Oberfläche des technologischen Fortschritts ansammelt.

Die Trugbilder der „Slop“-Ökonomie

Gleichzeitig verändert die KI die Beschaffenheit unserer öffentlichen Sphäre. Die massenhafte Verbreitung von KI-generierten Inhalten, oft abfällig als „AI Slop“ bezeichnet, untergräbt das Vertrauen in visuelle und textliche Informationen. Realistisch wirkende, aber komplett synthetische Videos, wie das von Tech-Kolumnist Kevin Roose auf einem fiktiven Date mit einem Roboter, sind heute mit einfachen Apps erstellbar. Was als spielerischer Spaß beginnt, birgt enorme Gefahren. Die Möglichkeit, täuschend echte Deepfakes von Politikern oder anderen Personen des öffentlichen Lebens zu erstellen, stellt eine direkte Bedrohung für demokratische Prozesse und den gesellschaftlichen Zusammenhalt dar.

Die Regulierung hinkt dieser Entwicklung hoffnungslos hinterher. Während große Unternehmen versuchen, durch Filter und Wasserzeichen die schlimmsten Auswüchse zu verhindern, entstehen parallel unregulierte Open-Source-Modelle, die ohne jede Einschränkung genutzt werden können. Die Büchse der Pandora ist geöffnet, und es ist unklar, wie man die daraus entweichenden Geister wieder einfangen kann. Wir betreten eine Ära der epistemischen Unsicherheit, in der die Grenze zwischen Realität und Fiktion zunehmend verschwimmt.

Ein Boom auf tönernen Füßen

Schließlich schwebt über der gesamten KI-Euphorie das Damoklesschwert einer spekulativen Blase. Die aktuellen Bewertungen und Investitionssummen basieren weniger auf realen Einnahmen als vielmehr auf der Wette auf eine zukünftige, revolutionäre Produktivitätssteigerung. Einige Ökonomen warnen bereits, dass die KI kurzfristig sogar die Produktivität senken könnte, da enorme Ressourcen in ihre Entwicklung fließen, ohne dass bereits ein entsprechender wirtschaftlicher Ertrag generiert wird.

Sollte sich die Hoffnung auf schnelle Gewinne als Illusion erweisen und die Blase platzen, wären die Folgen für die bereits fragile US-Wirtschaft verheerend. Ein plötzlicher Einbruch der Investitionen im Tech-Sektor könnte eine Kaskade von negativen Effekten auslösen und die gesamte Volkswirtschaft in eine Rezession stürzen. Der KI-Boom, der heute als strahlender Gegenpol zur industriellen Tristesse erscheint, könnte sich dann als Brandbeschleuniger einer umfassenden Wirtschaftskrise entpuppen.

Ein Land am Scheideweg

Die Vereinigten Staaten befinden sich in einer prekären Lage. Gefangen zwischen einer nostalgisch verklärten Industriepolitik, die in der Praxis versagt, und einer kurzsichtigen, von Gier getriebenen Technikeuphorie, die tiefe soziale und geopolitische Risiken birgt, fehlt eine kohärente Zukunftsstrategie. Die derzeitige Politik verstärkt die Spaltung, anstatt sie zu überwinden. Sie klammert sich an die Vergangenheit, während sie die Weichen für die Zukunft falsch stellt.

Eine produktive Konvergenz, in der künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Modernisierung und Revitalisierung der amerikanischen Industrie genutzt wird, findet nicht statt. Stattdessen konkurrieren die beiden Sektoren um Kapital, Talente und politische Aufmerksamkeit. Um diesen gefährlichen Kurs zu korrigieren, bedarf es mehr als nur Zöllen oder Risikokapital. Es bedarf einer Vision, die technologischen Fortschritt mit sozialem Zusammenhalt und industrieller Stärke verbindet. Ohne eine solche integrierte Strategie droht Amerika, das Opfer seines eigenen, gefährlichen Doppelspiels zu werden – und am Ende als eine technologisch abgehängte und gesellschaftlich zerrissene Nation dazustehen.