Die vergangene Woche stand im Zeichen turbulenter Entwicklungen in der US-amerikanischen Politik und deren globalen Auswirkungen. Im Fokus der Berichterstattung standen dabei vor allem die unberechenbare Handelspolitik der Regierung unter Präsident Trump, die Eskalation an den Grenzen des Landes in der Einwanderungspolitik, die politische Intervention in die renommierte Smithsonian Institution, die erneute Freigabe von JFK-Akten und die anhaltende Identitätssuche der Demokratischen Partei in der Ära nach der Wahlniederlage. Ein roter Faden, der sich durch viele dieser Bereiche zog, war die von Kritikern beklagte Unberechenbarkeit und ideologische Getriebenheit der Regierungspolitik, die sowohl auf internationaler Ebene als auch im Inland für Verunsicherung und Kontroversen sorgte.

Handelspolitik im Zickzackkurs: Globale Märkte im Würgegriff der Unberechenbarkeit

Die US-amerikanische Handelspolitik präsentierte sich in der vergangenen Woche erneut als ein Schauplatz überraschender Wendungen und anhaltender Unsicherheit. Nachdem zunächst drastische Zollerhöhungen gegen zahlreiche Handelspartner, insbesondere China, eine neue Ära des Protektionismus einzuleiten schienen, vollzog die Regierung nun eine unerwartete Rolle rückwärts bei wichtigen Elektronikprodukten. Smartphones, Computer, Flachbildschirme, Festplatten und Speicherchips wurden vorerst von den zusätzlichen Zöllen gegen China befreit, und dieser Schritt galt rückwirkend ab dem 5. April. Diese Kehrtwende ließ Technologiekonzerne wie Apple und Nvidia zwar aufatmen, warf aber gleichzeitig mehr Fragen auf als sie Antworten lieferte und nährte die Kritik an der Stabilität der globalen Handelsordnung.

Noch kurz zuvor hatte die Devise im transatlantischen und pazifischen Handel auf Eskalation gestanden. Erhöhte Zölle auf Importe aus China bis zu einem Satz von 145 Prozent und Vergeltungsmaßnahmen aus Peking in Form von 125-prozentigen Abgaben auf US-Waren hatten die Märkte bereits in Aufruhr versetzt. Zahlreiche Branchen sahen sich mit erheblichen Kostensteigerungen konfrontiert, und die Furcht vor einem umfassenden Handelskrieg und einer wirtschaftlichen Entkopplung der beiden Supermächte wuchs rapide. In dieser angespannten Lage verkündete die US-Regierung dann überraschend Ausnahmen für eine breite Palette von Elektronikartikeln.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese plötzliche Kehrtwende wurde von vielen Beobachtern als Zeichen einer unberechenbaren und wenig durchdachten Handelspolitik gewertet. Während einige die Flexibilität der Regierung lobten, die auf Marktverwerfungen und den Druck besorgter Unternehmen reagiert habe, sahen Kritiker darin eher ein Symptom für mangelnde strategische Weitsicht und eine Neigung zu impulsiven Entscheidungen. Die anfängliche Verhängung hoher Zölle, deren Höhe in einigen Fällen in keinem erkennbaren Verhältnis zu den nationalen Interessen der USA gestanden habe, und die kurz darauf erfolgten Befreiungen wurden als Eingeständnis gewertet, dass die ursprüngliche Zollpolitik ihre selbstgesteckten Ziele – die Rückverlagerung von Produktionskapazitäten und die Stärkung der heimischen Industrie – kaum erreichen konnte. Branchenexperten betonten die fehlenden Zulieferer und Fachkräfte in den USA sowie die immense Komplexität der globalen Lieferketten, die eine schnelle Verlagerung der Produktion in großem Maßstab illusorisch erscheinen ließen.

Die Zollbefreiungen für Elektronikprodukte stellten für Unternehmen, die tief in globale Produktionsketten eingebunden sind, eine erhebliche Erleichterung dar. Die Androhung von Zöllen in der Größenordnung von 145 Prozent hätte für diese Konzerne immense Kostensteigerungen bedeutet, die entweder ihre Gewinnmargen geschmälert oder an die Konsumenten weitergegeben hätten, was wiederum die Nachfrage und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt beeinträchtigt hätte. Die US-Regierung argumentierte, dass die Ausnahmen dazu dienen, die Versorgung des Landes mit wichtigen Elektronikkomponenten und -produkten sicherzustellen und potenzielle Preissprünge für Verbraucher zu vermeiden. Zudem wurde die Bedeutung dieser Produkte für den Ausbau von Rechenzentren und Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz hervorgehoben, in denen US-amerikanische Firmen maßgeblich aktiv sind. Kritische Stimmen sahen in diesen Ausnahmen jedoch eher ein Zugeständnis an mächtige Wirtschaftslobbys und eine Form von Günstlingswirtschaft. Die sprunghafte Natur der Politik ließ den Eindruck entstehen, dass es weniger um eine kohärente Strategie als vielmehr um die Begünstigung einzelner, politisch einflussreicher Akteure gehe.

Die unberechenbare Natur der US-amerikanischen Zollpolitik sendete ein besorgniserregendes Signal an die globale Wirtschaft. Unternehmen weltweit sind auf stabile und verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen, um langfristige Investitionsentscheidungen treffen und ihre Lieferketten planen zu können. Der ständige Wechsel zwischen der Androhung und teilweisen Rücknahme von Zöllen erzeugte erhebliche Unsicherheit und erschwerte die Kalkulation von Risiken und Kosten, was letztendlich zu einer Verlangsamung des globalen Handelswachstums und einer Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung führen könnte. Darüber hinaus untergrub die unvorhersehbare Zollpolitik das Vertrauen in die USA als einen verlässlichen Partner im internationalen Handel. Die wiederholte Infragestellung etablierter Handelsabkommen und die einseitige Verhängung von Zöllen belasteten die Beziehungen zu wichtigen Verbündeten und stärkten den Eindruck, dass die US-Regierung primär kurzfristige innenpolitische Ziele verfolgt, ohne die langfristigen Auswirkungen auf die globale Ordnung zu berücksichtigen. Kritiker warnten davor, dass dieser Zickzackkurs im Zollstreit nicht nur wirtschaftliche Schäden verursache, sondern auch die globale Führungsrolle der USA langfristig schwächen könnte.

Die Eskalation der Zölle gegenüber China auf nunmehr 125 Prozent, während andere Länder eine 90-tägige Zollpause erhielten, demonstrierte auf beunruhigende Weise eine fortgesetzte Konfrontationsstrategie gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Diese selektive Härte birgt die Gefahr weiterer unabsehbarer negativer Folgen für die globale Konjunktur. Die Finanzmärkte reagierten zunächst euphorisch auf die Ankündigung der teilweisen Zollpause, doch dieser kurzfristige Jubel konnte die tiefgreifende Verunsicherung nicht überdecken. Die plötzliche Kehrtwende untergrub das Vertrauen in die Verlässlichkeit der US-amerikanischen Handelspolitik. Unternehmen und Investoren benötigen klare und stabile Rahmenbedingungen für ihre langfristigen Entscheidungen. Die wiederholten und unerwarteten Kurswechsel ließen jegliche Planungssicherheit vermissen und bargen das Risiko, dass die kurzfristige Markterholung schnell wieder verpuffte. Zudem blieben die bereits bestehenden Zölle auf wichtige Sektoren wie Stahl, Aluminium und Automobile bestehen, was die transatlantischen Handelsbeziehungen weiterhin belastete. Die Drohung weiterer Sonderzölle auf andere Warengruppen wie Pharmazeutika schwebte weiterhin im Raum und trug zur anhaltenden Unsicherheit bei.

Die protektionistische Wende in der amerikanischen Wirtschaftspolitik und die „Zollwut“ des Präsidenten trugen unverkennbar die Handschrift von Peter Navarro, dem Direktor für Handel und Industriepolitik sowie Leiter des Nationalen Handelsrats. Seine Doktrin, die von einer tief verwurzelten Kritik an China und Freihandelsabkommen wie Nafta gespeist wurde, stieß jedoch zunehmend auf internen Widerstand. Selbst Elon Musk, ein wichtiger Berater des Weißen Hauses, sparte nicht mit Kritik an Navarros Zollstrategie. Milliardäre wie Bill Ackman warnten öffentlich vor einem drohenden „ökonomischen Atomkrieg“. Die Behauptungen Navarros, die neuen Zölle würden Einnahmen in Billionenhöhe generieren, wurden von Wirtschaftsexperten als „absurd“ und „unglaubwürdig“ zurückgewiesen. Fundierte Analysen zeigten, dass die Hauptlast der Zölle letztendlich von den amerikanischen Konsumenten getragen werden könnte.

Besonders brisant waren die Vorwürfe der Marktmanipulation im Zusammenhang mit der Zollpause. Nur wenige Stunden bevor die Ankündigung die Aktienmärkte beflügelte, hatte der ehemalige Präsident öffentlich zum Aktienkauf aufgerufen. Dies nährte den Verdacht, dass Insiderinformationen genutzt oder zumindest der Markt bewusst beeinflusst werden sollte.

Die unberechenbare Handelspolitik wurde von vielen Seiten als gefährlicher Irrweg in die wirtschaftliche Sackgasse kritisiert. Die Verhängung drakonischer Strafzölle stürzte die globalen Finanzmärkte in einen Zustand akuter Nervosität. Sinkende Aktienkurse und die Befürchtung einer Eskalation des Handelskonflikts und einer daraus resultierenden Rezession verdichteten sich. Ökonomen warnten unisono vor steigenden Preisen für Konsumenten, gestörten Lieferketten und einer allgemeinen Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität. Selbst zuvor loyale Wirtschaftsführer distanzierten sich öffentlich von der Politik des Präsidenten. Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die US-amerikanische Zolloffensive war vielschichtig, reichte von Verhandlungsbemühungen bis hin zu Vergeltungsmaßnahmen.

Eskalation an Amerikas Grenzen: Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit auf dem Prüfstand

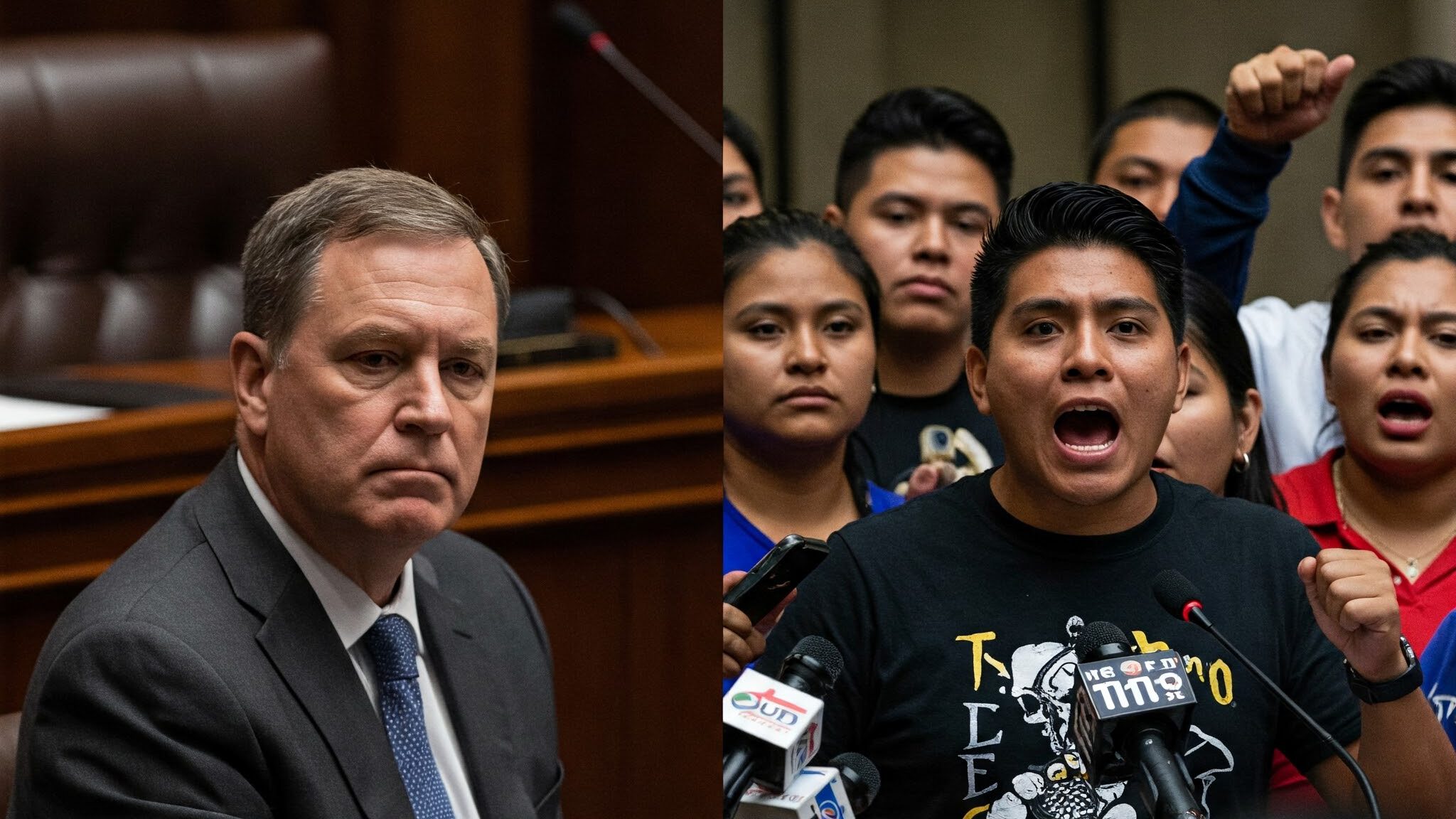

Auch die Einwanderungspolitik der US-Regierung stand in der vergangenen Woche massiv in der Kritik. Der Einsatz militärischer Mittel an der Grenze, begleitet von verstärkten Drohnenflügen und einer starken maritimen Präsenz, sollte offenbar ein Zeichen veränderter Verhältnisse setzen. Während die Regierung einen Rückgang illegaler Grenzübertritte im März auf diese Maßnahmen zurückführte, äußerten politische Gegner erhebliche Zweifel an der Angemessenheit eines solchen Militäreinsatzes im Inland und betonten die Belastung der Beziehungen zu Mexiko.

Ein besonders besorgniserregendes Beispiel für die Regierungspolitik war der Fall Ábrego García, bei dem die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Regierung mit dem Bundesgericht in Bezug auf die Vorlage von Informationen über die Abschiebung des Mannes zu einer direkten Konfrontation führte. Richterin Paula Xinis äußerte mehrfach ihr Befremden über die mangelnde Auskunftsbereitschaft, was das Prinzip der Gewaltenteilung in Frage zu stellen schien.

Gravierende Bedenken hinsichtlich der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit warf die Behandlung ausländischer Studierender an US-amerikanischen Universitäten auf. Zahlreiche Studierende berichteten von einer wachsenden Angst, ihre Meinung öffentlich zu äußern, aus Furcht vor Visumsentzug und Abschiebung, begründet durch eine Initiative zur Bekämpfung von Antisemitismus auf den Campusgeländen. Kritiker sahen darin jedoch einen gefährlichen Präzedenzfall, bei dem vage Anschuldigungen genutzt werden könnten, um unliebsame Kritiker mundtot zu machen.

Als eine der zynischsten Maßnahmen der Regierung wurde die Anweisung an die Sozialversicherungsbehörde (SSA) kritisiert, die Namen von Tausenden lebenden Migranten in die „Death Master File“ aufzunehmen, um ihnen den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erschweren und sie so zur „Selbstabschiebung“ zu bewegen. Diese Praxis stieß auf breite Kritik und wurde als „finanzieller Mord“ und „beispielloser Schritt“ bezeichnet, der gegen das Datenschutzrecht verstoße.

Die Summe dieser Entwicklungen zeichnete ein düsteres Bild der amerikanischen Migrationspolitik, die von einer skrupellosen Ausnutzung exekutiver Macht und einer gefährlichen Erosion rechtsstaatlicher Prinzipien geprägt schien.

Angriff auf das Gedächtnis der Nation: Trumps Intervention in die Smithsonian Institution

Ein weiterer Brennpunkt der innenpolitischen Auseinandersetzung war Präsident Trumps Exekutivanordnung mit dem Titel „Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte“, die als Frontalangriff auf das etablierte Verständnis von Geschichtswissenschaft und Museumsarbeit kritisiert wurde. Das Dekret prangerte eine vermeintlich „anti-amerikanische Ideologie“ in den Museen an und forderte eine stärkere Hervorhebung der „bemerkenswerten Leistungen der Vereinigten Staaten“, was Kritiker als staatlich verordnete Glorifizierung und Gefahr der Geschichtsklitterung ansahen. Diese pauschale Verurteilung ignorierte die seit Jahrzehnten etablierten wissenschaftlichen Standards, die eine kritische Reflexion historischer Ereignisse und die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven als unerlässlich erachten.

Das Dekret zielte darauf ab, Budgetmittel nur noch für Programme zu fördern, die mit den Prioritäten des Präsidenten übereinstimmen, was die beängstigende Perspektive eröffnete, dass wissenschaftliche Integrität und kuratorische Freiheit künftig politischen Erwägungen untergeordnet werden könnten. Die geforderte Fokussierung auf „amerikanische Größe“ birgt die Gefahr einer selektiven und verzerrenden Darstellung der Vergangenheit, die dunkle Kapitel wie Sklaverei, Rassismus und die Vertreibung der indigenen Bevölkerung marginalisieren oder ausblenden würde.

In diese Zeit fiel die Ankündigung, dass Kevin Young, der angesehene Direktor des National Museum of African American History and Culture (NMAAHC), beurlaubt wurde. Obwohl kein direkter Zusammenhang mit dem politischen Druck auf die Smithsonian bewiesen wurde, warf dieser Abgang inmitten der Kontroverse um die Darstellung afroamerikanischer Geschichte in den Museen unweigerlich Fragen auf.

Die Reaktion auf Trumps Dekret war überwiegend ablehnend. Historiker, Museumsvertreter und politische Kommentatoren sahen darin einen gefährlichen Versuch, die Vergangenheit nach den Wünschen einer politischen Agenda umzuschreiben. Smithsonian-Sekretär Lonnie G. Bunch III betonte die Bedeutung von „Nuance und Komplexität“ in der Geschichtsvermittlung und bekräftigte die Verpflichtung der Institution, „die vielschichtigen Geschichten des außergewöhnlichen Erbes dieses Landes zu erzählen“.

JFK-Akten 2025: Zwischen Geheimdienstenthüllungen und schwerwiegendem Datenleck

Die erneute Veröffentlichung tausender von Dokumenten im Zusammenhang mit dem Attentat auf Präsident John F. Kennedy im März 2025 zog die Nation erneut in ihren Bann. Die Freigabe sollte maximale Transparenz bringen, lieferte aber keine revolutionären Erkenntnisse zum Attentat selbst. Stattdessen enthüllten die ungeschwärzten Passagen detaillierte Einblicke in die verdeckten Operationen der CIA während des Kalten Krieges, wie beispielsweise das Ausmaß der CIA-Postüberwachung amerikanischer Bürger. Die Dokumente enthielten Details über Telefonüberwachungen, die Rekrutierung von Informanten, die Entwicklung neuer Technologien zur Spionageabwehr und die Einmischung in staatliche Funktionen und Wahlen in verschiedenen Ländern.

Überschattet wurden diese potenziellen historischen Erkenntnisse jedoch von einem schwerwiegenden Vorfall: der unbeabsichtigten Offenlegung persönlicher Informationen hunderter ehemaliger Kongressmitarbeiter, darunter Sozialversicherungsnummern und Geburtsdaten. Dieser Datenleck löste breite Kritik an der Sorglosigkeit der Regierung und dem Nationalarchiv aus. Kritiker bemängelten, dass die Freigabe zur Befriedigung „haltloser Verschwörungstheorien“ ein weiteres Beispiel für Inkompetenz und Rachsucht sei.

Die Reaktionen auf die Aktenfreigabe waren gemischt. Während einige die Transparenz begrüßten, kritisierten andere den Zeitpunkt und die Folgen der Veröffentlichung, insbesondere das Datenleck. Jack Schlossberg, der Enkel von Präsident Kennedy, warf der Regierung vor, seine Familie nicht informiert zu haben und sah in der Veröffentlichung eine mögliche Ablenkung von aktuellen Problemen.

Demokraten nach Trump: Zwischen Sonderwahljubel und der Suche nach Relevanz

Die Demokratische Partei befand sich weiterhin in einer Phase der Identitätssuche nach der Wahlniederlage. Unerwartete Erfolge in einzelnen Sonderwahlen, wie in Florida und Wisconsin, ließen kurzzeitig Hoffnung aufkeimen. Diese Siege schienen jedoch primär auf einer überdurchschnittlich hohen Wahlbeteiligung der Kernwählerschaft der Demokraten zu beruhen, mobilisiert durch die ablehnende Haltung gegenüber Trump, und sagten möglicherweise wenig über die Chancen bei landesweiten Wahlen mit hoher Beteiligung aus.

Innerhalb der Partei wuchs die Forderung nach einem Generationenwechsel in der Führung. Kandidaturen junger Herausforderer gegen altgediente Mandatsträger zeugten von einem wachsenden Unmut über die reaktive Haltung der aktuellen Führung und das Fehlen überzeugender Zukunftsvisionen.

Die Idee eines wirtschaftspopulistischen Ansatzes, vorangetrieben von Alexandria Ocasio-Cortez, gewann an Bedeutung als Versuch, die ideologischen Flügel der Partei zu vereinen und die Arbeiterklasse zurückzugewinnen. Es wurde argumentiert, dass die Demokraten sich auf den Kampf für den „kleinen Mann“ konzentrieren müssten, um das Bild der Partei als Partei der Elite zu überwinden.

Trotz des psychologischen Aufwinds durch die jüngsten Wahlerfolge warnten demokratische Strategen davor, dass die Mobilisierung der Wähler durch bloße Frustration keine nachhaltige Strategie sei, sondern durch eine affirmative, wirtschaftlich orientierte Botschaft ergänzt werden müsse. Die Partei schien weiterhin Schwierigkeiten zu haben, eine klare und mutige Oppositionsrolle gegenüber der Politik des Präsidenten einzunehmen und verlor sich in internen Debatten.

Fazit

Die vergangene Woche offenbarte die anhaltende Volatilität und Unberechenbarkeit der US-amerikanischen Politik unter Präsident Trump. Die sprunghafte Handelspolitik, die harte Linie in der Einwanderungspolitik und die Interventionen in kulturelle und historische Institutionen sorgten für globale Verunsicherung und innenpolitische Kontroversen. Die Demokratische Partei rang weiterhin um ihre Rolle in dieser neuen politischen Landschaft. Der Blick richtet sich nun auf die kommenden Wochen und Monate, in denen sich zeigen wird, ob die erratischen politischen Manöver der Regierung zu nachhaltigen Veränderungen führen oder ob sich gemäßigtere Kräfte durchsetzen können, um Stabilität und Verlässlichkeit wiederherzustellen.