Die neue Executive Order aus Washington ist mehr als ein Verwaltungsakt – sie ist ein starkes Signal, wie Leistung künftig gemessen werden soll. Universitäten müssen für jeden Bewerber Angaben zu „Race“, standardisierten Testergebnissen und Notendurchschnitt offenlegen. Offiziell geht es um Transparenz. In der Praxis verschiebt sich der Blick jedoch weg vom Kontext einer Bildungsbiografie hin zu Kennzahlen, die wie neutrale Schiedsrichter erscheinen. Die Maßnahme knüpft an das Urteil des Supreme Court von 2023 an, das die direkte Berücksichtigung von „Race“ untersagt, und öffnet zugleich eine neue Tür für staatliche Kontrolle. Meine These: Die Order übersetzt den Streit um Fairness in eine Logik der Quantifizierung – mit dem absehbaren Effekt, dass diejenigen lauter werden, die ohnehin im Vorteil sind, und diejenigen leiser, deren Leistung vor allem in Überwindung von Hürden besteht.

Mehr als Transparenz: Ein Hebel zur Steuerung

Kern der Order ist die Veröffentlichungspflicht über das nationale Datensystem IPEDS. Damit entsteht ein öffentliches Tableau, auf dem sich Hochschulen künftig an Zahlen messen lassen müssen: Welche Testergebnisse hatten die Zugelassenen? Wie sieht die Verteilung nach „Race“ aus, wie die Notendurchschnitte? Formal zwingt die Regierung niemanden, holistische Kriterien abzuschaffen. De facto erzeugt die Datenlage aber einen Druckpunkt: Wenn die Zusammensetzung einer Studienanfängerkohorte von dem abweicht, was Testergebnisse und GPAs „erwarten lassen“, müssen Verantwortliche erklären, warum. So verwandelt sich ein Transparenzinstrument in einen Hebel, mit dem sich Zulassungspolitik steuern lässt – nicht per Dekret, sondern über die Öffentlichkeit und die ständige Drohung der Überprüfung.

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.

Auch rechtlich ist der Schritt nicht harmlos. Das Bildungsministerium verfügt zwar über breite Kompetenzen zur Datenerhebung an fördermittelberechtigten Institutionen. Gleichzeitig stehen Fragen im Raum, ob die Veröffentlichung sensibler Bewerberdaten Privatheit verletzt oder in bestimmten Konstellationen identifizierbar macht. Bildungsexperten rechnen mit Auseinandersetzungen vor Gericht. Diese Gemengelage zwingt Hochschulen in eine vorsichtige Haltung: Sie werden stärker formalistisch entscheiden, um Angriffspunkte zu minimieren.

Wenn Kennzahlen die Auswahl dominieren

Wer Tests und Noten nach vorn schiebt, rückt Maßstäbe ins Zentrum, die bereits vor dem Testtag sozial sortieren. Die Verbindung von Einkommen und Testerfolg ist gut belegt. Jugendliche aus wohlhabenderen Haushalten erreichen deutlich häufiger hohe SAT‑Scores als Gleichaltrige aus armen Familien – lange bevor ein Zulassungsausschuss irgendeine Entscheidung trifft. Die jüngsten verfügbaren Zahlen verdeutlichen die Spreizung: Ein sehr kleiner Anteil schwarzer und hispanischer Schüler erreicht die höchste SAT‑Bandbreite, während weiße und insbesondere asiatische Testende dort deutlich häufiger vertreten sind. Zugleich ist die Wahrscheinlichkeit, einen hohen Score zu erzielen, in den einkommensstärksten Haushalten um ein Vielfaches höher als in den ärmsten.

Damit stellt sich die Frage: Messen wir wirklich „Talent“ – oder vor allem Startvorteile? Wenn ein Verfahren die soziale Herkunft so deutlich spiegelt, wird es mit jeder zusätzlichen Dezimalstelle nicht fairer, sondern präziser im Abbilden von Ungleichheit. Hochschulforscher warnen deshalb vor einer faktischen Resegregation der Elitebildung, sollte der politische Druck die Gewichte weiter zugunsten standardisierter Messgrößen verschieben. Das Risiko ist nicht theoretisch: Bereits nach dem Supreme‑Court‑Urteil zeigten viele Hochschulen sinkende Anteile schwarzer und hispanischer Studienanfänger. Eine Order, die die Metriklogik verstärkt, dürfte diesen Trend eher beschleunigen als bremsen.

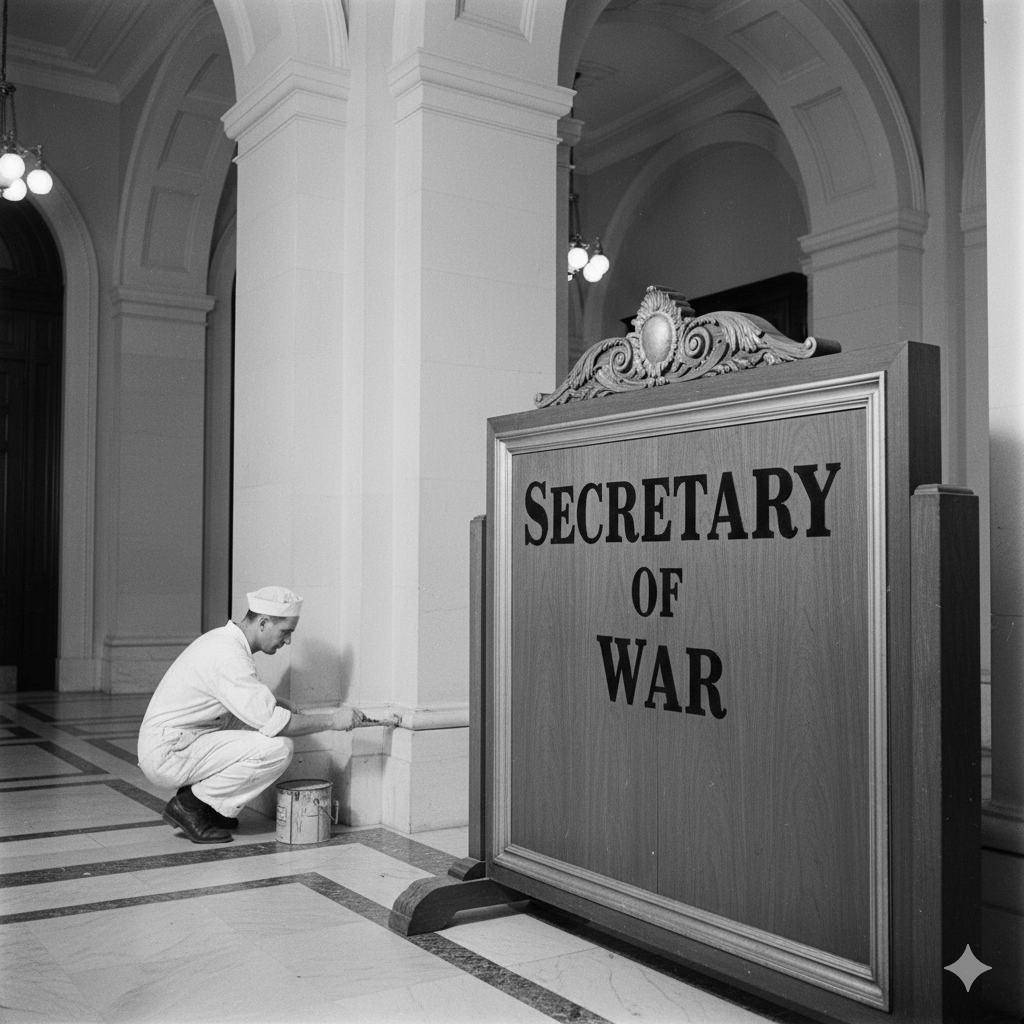

Geschichte der Messung: Von Charakterbögen zu Punktesystemen

Die Zulassung an US‑Elitehochschulen war nie „neutral“. Im frühen 20. Jahrhundert setzten Institutionen bewusst auf weiche Kriterien wie Charakter, Führung oder Sport – offiziell, um das „ganze“ Profil zu sehen, inoffiziell auch, um unerwünschte Gruppen klein zu halten, etwa jüdische Bewerber. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten standardisierte Tests wie der SAT mehr Gewicht, getrieben von Leistungsambitionen im Kalten Krieg. Später brachte die Bürgerrechtsära die Forderung, Hochschulen für breitere Teile der Gesellschaft zu öffnen. Seitdem pendelt das System: mal stärker testzentriert, mal ganzheitlicher – nie frei von Verteilungswirkungen.

Heute kombinieren Elitehochschulen akademische Metriken mit zahlreichen Zusatzzutritten: Kinder von Alumni, besondere kulturelle oder sportliche Beiträge, spezifische Talente, Härtefall‑Indikatoren. Kritiker bemängeln, dass ganzheitliche Verfahren verdeckt als Stellvertreter für „Race“ dienen könnten und leistungsstarke Gruppen – häufig genannt: asiatische Bewerber – benachteiligen. Befürworter kontern, ohne Kontext werde Leistung falsch gelesen: Ein identischer Score sagt etwas anderes aus, wenn er trotz schlechter Schulen und Nebenjobs erreicht wurde. Die Order beantwortet diesen Zielkonflikt nicht. Sie verstärkt lediglich die Annahme, Zahlen seien unverdächtig – obwohl sie soziale Muster präzise fortschreiben.

Zwischen Klagerisiko und Kapitulation: Wie Hochschulen reagieren könnten

Ein engeres Raster erzeugt auch juristische Risiken. Wer Tests stärker gewichtet, macht sich angreifbar, weil die bekannten Leistungsunterschiede entlang von Einkommen und „Race“ im Ergebnis sichtbar werden. Wer hingegen an holistischen Verfahren festhält, riskiert den Vorwurf, verbotene Kriterien durch die Hintertür zu berücksichtigen. In diesem Minenfeld liegt eine naheliegende Strategie: testoptional oder testfrei. Nicht unbedingt, weil man Tests für pädagogisch untauglich hält, sondern weil sie zur juristischen Sollbruchstelle werden, sobald Behörden und Dritte sie direkt mit den offengelegten „Race“-Daten verschränken. Parallel ist zu erwarten, dass die Order selbst in Teilen angefochten wird – insbesondere dort, wo Datenschutz und Persönlichkeitsrechte berührt sein könnten.

Hinzu kommt eine politische Dynamik: Organisationen, die das Supreme‑Court‑Urteil erstritten haben, akzeptieren Talente und Interessen grundsätzlich – sie lehnen lediglich ab, wenn holistische Kriterien als Proxy für „Race“ fungieren. Die Order passt in diese Logik, indem sie die quantitative Erwartungslinie stark macht. Hochschulen müssen daher mit einer neuen Art öffentlicher Beweislast rechnen: Jede Abweichung vom „Score‑Profil“ wird erklärungsbedürftig.

Die blinden Flecken: Legacies, Spenden, Klasse

Auffällig ist, was die Order nicht sichtbar machen will. Während „Race“, Noten und Testergebnisse im Rampenlicht stehen, bleiben Legacy‑ und Spenderpräferenzen im Schatten. Diese Wege sind keine Meritokratie, sondern Privilegienverwaltung – und sie betreffen genau die Kandidaten, deren Profile ohnehin mit hohen Scores glänzen. Der selektive Transparenzblick erweckt den Eindruck, es gehe weniger um Fairness im Ganzen als um die Delegitimierung bestimmter Gruppen. Bildungsexperten fragen daher, warum nicht auch diese Daten veröffentlicht werden: Wie viele Plätze gehen an Alumni‑Kinder? Welche Rolle spielen Großspenden tatsächlich?

Eine mögliche Korrektur wäre, soziale Herkunft gezielt einzubeziehen – klassenbasierte Bevorzugung statt verbotener „Race“-Quoten. Damit würde ein identischer SAT‑Wert unterschiedlich gewichtet, je nachdem, ob er unter üppigen Ressourcenbedingungen oder trotz beträchtlicher Widrigkeiten erreicht wurde. Das verändert nicht die Note, wohl aber ihre Bedeutung. So ließe sich Leistung präziser fassen, ohne verbotene Merkmale anzuwenden.

Am Ende bleibt die Frage: Was ist fair?

Kurzfristig werden Zulassungsdebatten technischer klingen, Entscheidungen formalistischer ausfallen und Datenvergleiche schärfer werden. Doch die entscheidende Frage ist nicht, wie sauber Tabellen geführt werden, sondern ob die Messlatte den Weg sieht, der zu ihr führt. Wer Zahlen priorisiert, sollte offen sagen, dass sie in ungleichen Feldern wachsen. Transparenz ohne Kontext ist keine Neutralität, sondern eine Entscheidung – und sie hat Folgen, von der Zusammensetzung eines Semesters bis zur gesellschaftlichen Akzeptanz elitärer Auswahl.

Drei Leitlinien zeichnen sich ab. Erstens: Kontext sichtbar machen, ohne verbotene Merkmale zu ersetzen. Das erfordert klare, dokumentierte Bewertungsraster für Bildungs‑ und Lebenshürden – und interne Kontrollen, die Willkür begrenzen. Zweitens: Testarchitektur mit Blick auf Fairness prüfen. Wenn Prüfungen zur juristischen Schwachstelle werden und soziale Spaltungen reproduzieren, ist testoptional mehr als ein Modewort – es ist Risikomanagement und ein Signal, dass Leistung mehr ist als ein Score. Drittens: Die blinden Flecken schließen. Wenn Rassendaten öffentlich werden, müssen Legacy‑ und Spenderkanäle ebenfalls ins Licht. Sonst wirkt Transparenz selektiv und politisch, nicht aufklärerisch.

Am Ende geht es nicht um die Frage, ob Zahlen lügen – sie tun es selten. Sie sagen nur nicht die ganze Wahrheit. Leistung ist mehrdimensional: Wissen, Tempo, Ausdauer; aber auch Widerstandskraft, die Fähigkeit, unter widrigen Umständen zu bestehen. Eine Zulassungspolitik, die diese Spannung ehrlich anerkennt, wird nie jeden Konflikt befrieden. Doch sie kommt der Idee von Fairness näher, als es jede zusätzliche Dezimalstelle könnte. Wenn die Executive Order dazu führt, dass wir darüber schärfer debattieren – auch über die Privilegien, die sie ohne Blick lässt –, wäre das ein Fortschritt. Wenn sie jedoch die Metrik zur Moral erhebt, wird das System präziser, aber nicht gerechter. Dann bleibt die amerikanische Elitebildung ein Tor, das sich am leichtesten für diejenigen öffnet, die schon an der Startlinie vorn stehen.