Es gibt Momente, in denen die Fassade der Unterhaltung bröckelt und den Blick auf die rohen Machtstrukturen einer Gesellschaft freigibt. Die vorübergehende Suspendierung des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel durch den Disney-Konzern war ein solcher Moment. Was als pointierte, wenngleich umstrittene Bemerkung in einem Monolog begann, entfaltete sich binnen weniger Tage zu einem Lehrstück über die Fragilität der Meinungsfreiheit in einer Ära, in der politische Macht nicht mehr davor zurückschreckt, ihre Instrumente zur Disziplinierung kritischer Stimmen offen zur Schau zu stellen. Der Fall Kimmel ist weit mehr als eine Fußnote im Kulturkampf; er ist die Blaupause für einen neuen, subtileren Modus der Zensur, orchestriert von einer Regierung, die die Regulierungsbehörden des Staates als Waffe gegen ihre Kritiker begreift.

Im Zentrum dieses Dramas steht Brendan Carr, der von Donald Trump installierte Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC). Seine Reaktion auf Kimmels Äußerungen zum Mord am konservativen Aktivisten Charlie Kirk war keine spontane Entrüstung, sondern ein präzise kalibriertes Manöver. Carrs Drohung, man könne die Sache auf die „einfache oder die harte Tour“ regeln und dass für die FCC „zusätzliche Arbeit“ anstehe, falls die Sender nicht handelten, war eine kaum verhüllte Erpressung. Sie zielte nicht primär auf den unwahrscheinlichen Entzug von Sendelizenzen, sondern auf die Aktivierung einer subkutanen Drohkulisse, die auf die wirtschaftliche Erpressbarkeit der Medienkonzerne setzt.

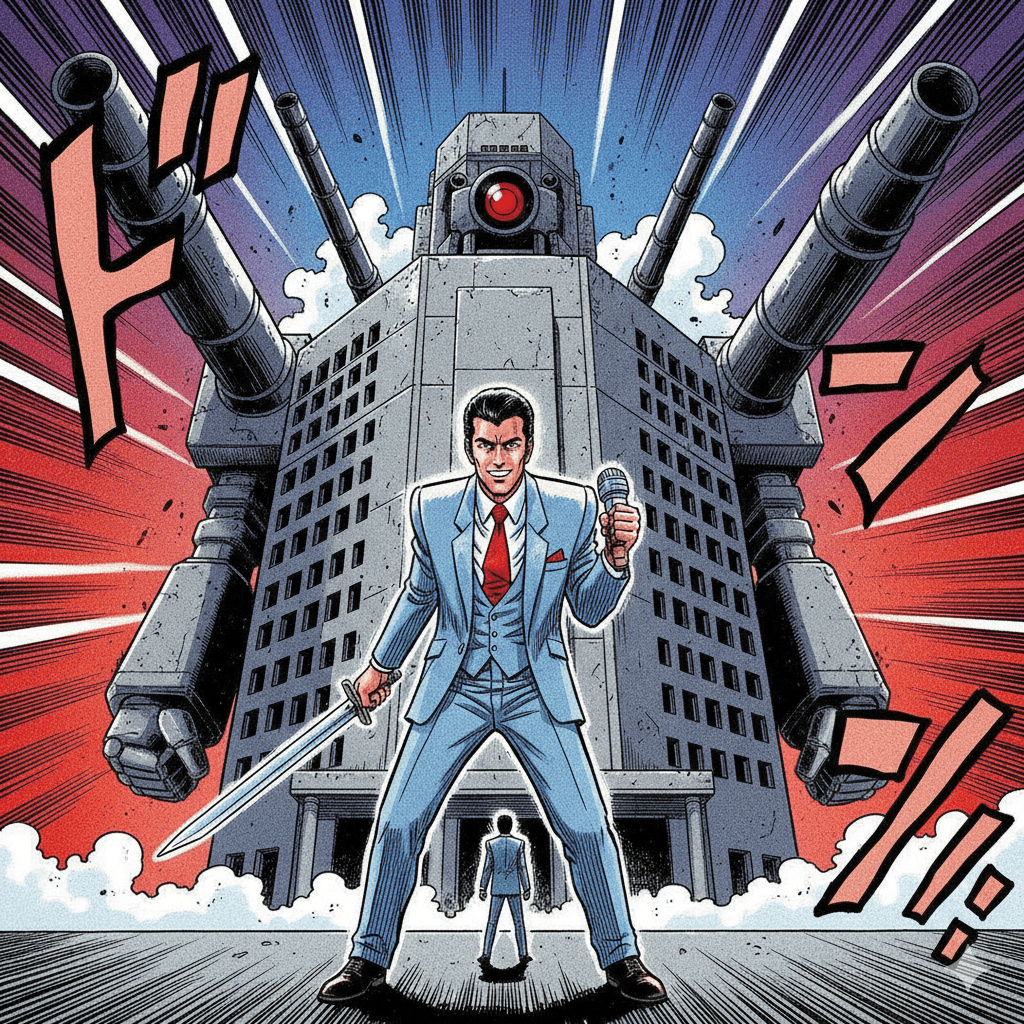

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Carrs Instrumentarium der Macht

Um die volle Tragweite von Carrs Vorgehen zu verstehen, muss man die Mechanik der FCC-Macht analysieren. Der Lizenzentzug ist das Äquivalent zur nuklearen Option – rechtlich hochkomplex, langwierig und in der fast hundertjährigen Geschichte der Behörde aufgrund von Programminhalten bei Fernsehstationen nur ein einziges Mal erfolgreich durchgesetzt. Dies geschah 1969 gegen einen Sender in Mississippi wegen rassistischer Geschäftspraktiken, nicht wegen einzelner Kommentare. Carr, ein erfahrener Kommunikationsanwalt, weiß um diese extreme Hürde. Seine eigentliche Waffe ist daher nicht der juristisch unsichere Lizenzentzug, sondern die allgegenwärtige regulatorische Macht der FCC im Alltagsgeschäft der Medienriesen.

Jede Fusion, jede Übernahme, jede Übertragung von Lizenzen muss von seiner Behörde genehmigt werden. Hier liegt der wahre Hebel. Die vage und auslegungsbedürftige Vorgabe, dass Sender im „öffentlichen Interesse“ handeln müssen, wird unter Carr zu einem Disziplinierungsinstrument umgedeutet. Während frühere Verwaltungen diese Klausel zurückhaltend und primär technisch auslegten, instrumentalisiert die Trump-Administration sie politisch. Sie schafft ein Klima der Unsicherheit, in dem Konzerne wie Disney oder Paramount es sich zweimal überlegen, ob sie eine Konfrontation mit dem obersten Regulator riskieren wollen, wenn milliardenschwere Deals auf dem Spiel stehen. Der Fall Paramount, das kurz nach einer dubiosen Millionenzahlung an Donald Trump zur Beilegung einer Klage die Genehmigung für eine Fusion mit Skydance erhielt, dient hier als beunruhigendes Exempel für eine Praxis, die an Schutzgeldzahlungen erinnert.

Der Pakt der Opportunisten

Dass diese Strategie verfängt, bewies die prompte Reaktion der beiden größten lokalen Sendergruppen, Nexstar und Sinclair. Ihre Entscheidung, Jimmy Kimmels Show aus dem Programm zu nehmen, noch bevor Disney selbst handelte, war ein Akt präemptiver Kapitulation. Vordergründig mochten sie sich auf die Empörung ihrer konservativen Zuschauerschaft berufen, doch die eigentliche Motivation dürfte in den Aktenordnern der FCC zu finden sein. Beide Unternehmen sind aggressive Käufer von Sendestationen und haben ein vitales Interesse an der Gunst des Kommissionsvorsitzenden. Sie lobbyieren für eine Aufweichung von Eigentumsregeln, die ihnen den Erwerb weiterer Stationen ermöglichen würden; ein milliardenschwerer Deal von Nexstar hängt direkt von einer solchen Regeländerung ab.

Ihr Handeln lässt sich daher weniger als ideologische Überzeugung denn als rationales, wenngleich zynisches, wirtschaftliches Kalkül interpretieren. Sie opferten ein landesweites Programm, um ihre eigenen Expansionspläne nicht zu gefährden. Dies offenbart eine gefährliche Dynamik: Nationale Netzwerke wie ABC sind auf ihre lokalen Partner angewiesen, um das Publikum zu erreichen. Wenn diese Partner aus Furcht vor dem Regulator beginnen, als Zensoren zu agieren, wird das System der freien Meinungsäußerung von innen heraus ausgehöhlt. Die Folge ist eine Fragmentierung des öffentlichen Diskurses, bei der die Verfügbarkeit von Informationen und kritischen Kommentaren davon abhängt, welche wirtschaftlichen Interessen der lokale Senderbetreiber gerade verfolgt.

Disneys Spagat zwischen Prinzip und Profit

Für den Disney-Konzern entwickelte sich die Situation zu einem strategischen Albtraum. Das Management fand sich in einem unauflösbaren Zielkonflikt wieder: Einerseits der Druck der Regierung und wichtiger Geschäftspartner, andererseits der massive öffentliche Aufschrei von Hunderten von Hollywood-Größen, Bürgerrechtsorganisationen und der eigenen Zuschauerschaft, die in der Suspendierung einen Verrat an den Prinzipien der Redefreiheit sahen. Boykottaufrufe gegen den Streaming-Dienst Disney+ machten die Runde, der Aktienkurs geriet kurzzeitig unter Druck.

Die anfängliche Entscheidung, Kimmel abzusetzen, war offensichtlich der Versuch, die Situation zu deeskalieren und Zeit zu gewinnen. Doch die Wucht der Gegenreaktion machte deutlich, dass Appeasement in diesem Fall teurer sein könnte als Konfrontation. Die schließliche Kehrtwende und Wiedereinsetzung Kimmels war daher weniger ein mutiges Bekenntnis zur Meinungsfreiheit als vielmehr das Ergebnis einer nüchternen Risikoabwägung. Der potenzielle Schaden für die Marke Disney durch den Vorwurf der Zensur und der Anbiederung an die Regierung wurde letztlich als größer eingeschätzt als das Risiko einer anhaltenden Konfrontation mit der FCC. Die Episode zeigt, wie anfällig selbst globale Medienimperien sind, wenn sie zwischen die Fronten eines polarisierten Kulturkampfes geraten, und dass ihre Entscheidungen oft mehr von der Furcht vor dem nächsten Shitstorm als von festen Prinzipien geleitet werden.

Die seltsame Allianz für die Redefreiheit

Einer der bemerkenswertesten Aspekte dieser Affäre war die unerwartete Unterstützung für Kimmel aus dem konservativen Lager. Persönlichkeiten wie Senator Ted Cruz, ein erklärter politischer Gegner Kimmels, kritisierten das Vorgehen Brendan Carrs scharf und verglichen es mit dem eines „Mafioso“. Diese Intervention ist nicht als Sympathie für Kimmels Humor oder seine politischen Ansichten zu verstehen, sondern als strategische Verteidigung eines fundamentalen Prinzips. Kluge Konservative erkennen die Gefahr, die von einem übergriffigen Staatsapparat ausgeht, der sich anmaßt, über die Akzeptanz von Meinungen zu urteilen.

Sie verstehen, dass eine Waffe, die heute auf einen liberalen Komiker zielt, morgen gegen konservative Kommentatoren gerichtet werden kann. Die Regierung als oberster Programmchef – das ist ein Szenario, das auch jenen Unbehagen bereitet, die mit der aktuellen Regierung sympathisieren. Diese überraschende Allianz zeigt, dass der Schutz des Ersten Verfassungszusatzes zumindest in der Theorie noch ein überparteiliches Anliegen sein kann. Es ist ein Plädoyer dafür, den Kampf der Ideen im öffentlichen Raum auszutragen und nicht durch administrative Willkür zu entscheiden.

Vom Possenreißer zum Staatsmann wider Willen

Der Fall Kimmel markiert auch einen vorläufigen Höhepunkt in der Evolution des amerikanischen Late-Night-Fernsehens. Die Ära der harmlosen, apolitischen Plauderei eines Johnny Carson ist längst vorbei. Spätestens seit Jon Stewarts „The Daily Show“ während der Bush-Administration eine ganze Generation politisierte, indem sie Nachrichten nicht nur kommentierte, sondern für viele ersetzte, hat sich das Genre fundamental gewandelt. Heutige Hosts wie Kimmel, Stephen Colbert oder Seth Meyers sehen sich zunehmend in der Rolle von kritischen Kommentatoren, die die Absurditäten der Politik mit satirischen Mitteln aufspießen.

Diese Entwicklung wurde durch Donald Trumps erste Präsidentschaft noch beschleunigt. In einer fragmentierten Medienlandschaft, in der das gemeinsame Lagerfeuer des Fernsehens erloschen ist, ist die Politik eine der wenigen verbliebenen Arenen von gemeinsamem Interesse. Jimmy Kimmel selbst, der seine Karriere mit dem klamaukigen Format „The Man Show“ begann, hat diese Wandlung personifiziert. Seine emotionale Rückkehr auf den Bildschirm war eine meisterhaft inszenierte Performance. Er entschuldigte sich nicht, sondern klärte seine Absichten auf, rahmte den Konflikt als eine fundamentale Bedrohung der amerikanischen Demokratie und positionierte sich, indem er auf TV-Legenden wie Jack Paar anspielte, als Verteidiger der Redefreiheit. Er verwandelte eine persönliche Krise in einen politischen Appell und wurde so vom Komiker zum Staatsmann wider Willen.

Die permanente Drohkulisse und ihre Folgen

Auch wenn Kimmel vorerst wieder auf Sendung ist, wäre es naiv, dies als endgültigen Sieg für die Meinungsfreiheit zu werten. Der eigentliche Schaden ist bereits entstanden. Brendan Carr hat unmissverständlich signalisiert, dass er nicht aufhören wird. Seine Andeutung, als Nächstes die Talkshow „The View“ ins Visier zu nehmen, zeigt, dass dies der Beginn einer Kampagne ist. Die langfristige Gefahr liegt im sogenannten „chilling effect“ – der schleichenden Selbstzensur von Autoren, Produzenten und Managern, die aus Angst vor regulatorischen Repressalien beginnen, kontroverse Themen zu meiden.

Die öffentliche Drohung wirkt bereits, selbst wenn nie eine Lizenz entzogen wird. Sie zwingt Unternehmen in eine ständige Risikoabwägung, bei der mutige, kritische Inhalte zum Geschäftsrisiko werden. Wenn sich dieses Modell durchsetzt, droht eine Medienlandschaft, in der Konformität belohnt und Kritik bestraft wird. Die Unabhängigkeit der FCC von parteipolitischen Interessen müsste dringend durch institutionelle Schutzmechanismen gestärkt werden, doch in der aktuellen politischen Realität ist dies eine Illusion. Die Causa Kimmel hat gezeigt, wie verletzlich das System ist. Der Test war erfolgreich. Die nächste Eskalationsstufe ist nur eine Frage der Zeit.