Fünfzig Jahre lang war Watergate der Sündenfall, die ultimative Messlatte für präsidiales Fehlverhalten. Doch die Präsidentschaft Donald Trumps hat diese Schablone zerbrochen. Die Analyse zeigt: Wir sind nicht Zeugen einer Wiederholung, sondern einer systematischen Eskalation, die gezielt das Fundament der nach-Nixon-Ära angreift und die amerikanische Demokratie in eine tiefere Krise stürzt als je zuvor.

Ein unsichtbares Gift hat sich über Washington gelegt. Es ist eine Beschreibung, die über die übliche politische Härte der amerikanischen Hauptstadt hinausgeht. Es ist nicht die fokussierte, fast schon klaustrophobische Paranoia, die Richard Nixons Weißes Haus in den letzten Zügen der Watergate-Ära umgab. Die aktuelle Krise ist diffuser, existenzieller und durchdringt die gesamte Gesellschaft. Sie ist geprägt von einer allgegenwärtigen Angst vor willkürlicher Vergeltung, die nicht nur politische Gegner, sondern auch Beamte, Journalisten und sogar parteiinterne Akteure erfasst hat. Während Nixons Team konspirativ im Verborgenen agierte, ist die Drohung unter Trump zur offenen Währung des politischen Alltags geworden – eine fundamentale Verschiebung, die das soziale und politische Gefüge der Machtmetropole nachhaltig zersetzt.

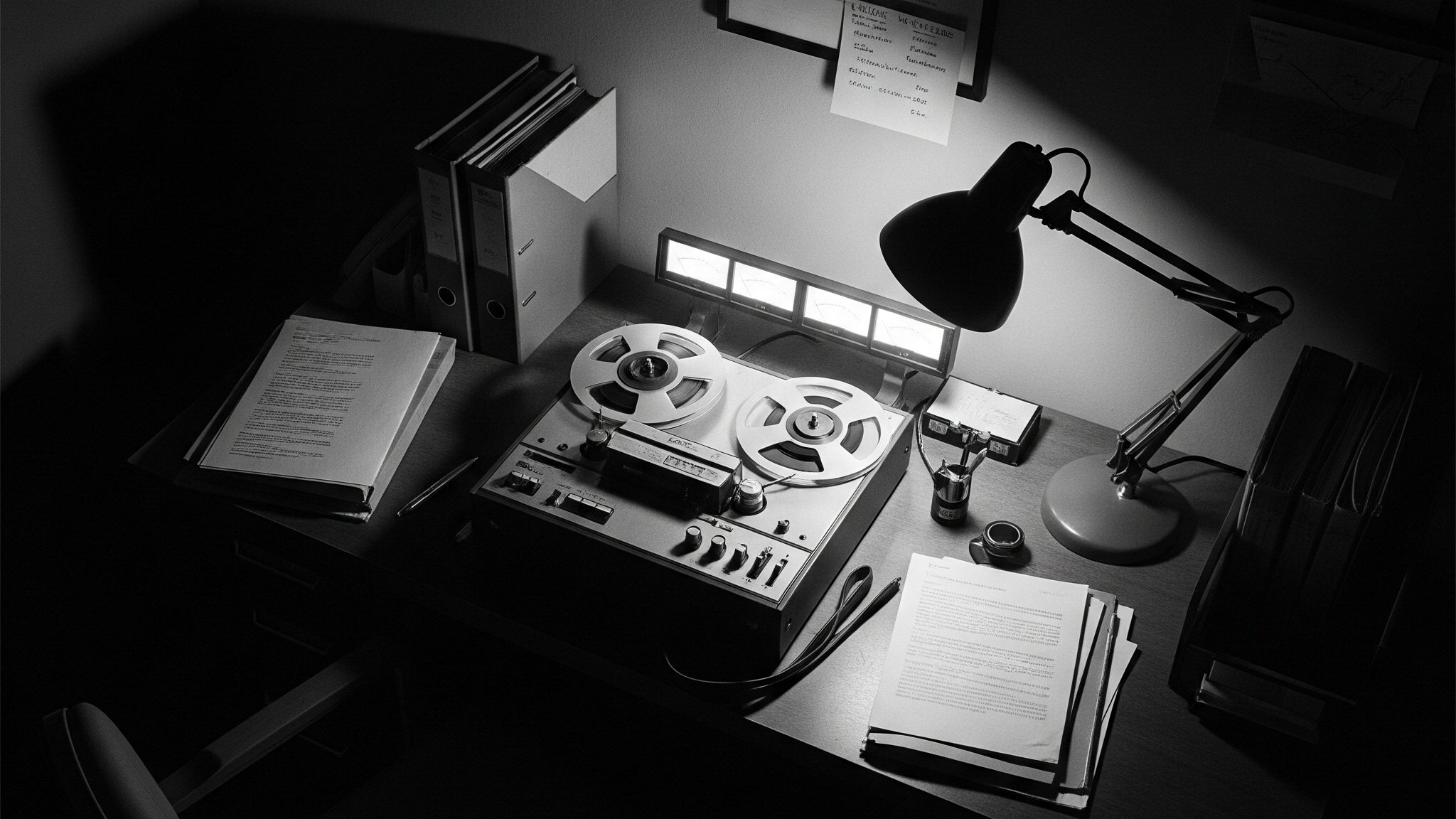

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die neue Atmosphäre: Von gezielter Paranoia zu allgegenwärtiger Furcht

Die Angst in Nixons Washington war die eines ertappten Apparats, der versuchte, seine Spuren zu verwischen. Die aktuelle Furcht hingegen ist die vor einem System, in dem die Regeln selbst zur Disposition stehen. Niemand fühlt sich mehr sicher, weil die traditionellen Schutzmechanismen und ungeschriebenen Gesetze der Macht erodieren. Selbst ranghohe Republikaner gestehen ein, dass Vergeltung real sei und alle Angst hätten. Diese Furcht lähmt nicht nur die politische Zusammenarbeit, sie zerstört auch die soziale Infrastruktur Washingtons. Einst waren überparteiliche Dinner-Partys und Salons die Orte, an denen man sich kennenlernte und informell Ideen austauschte. Heute ist die soziale Interaktion zwischen den Lagern toxisch geworden. An die Stelle des Austauschs treten prunkvolle Galas oder die komplette soziale Isolation – ein Spiegelbild einer polarisierten Nation, deren politische Elite nicht einmal mehr vorgibt, miteinander im Gespräch bleiben zu wollen.

Angriff auf das Fundament: Die systematische Demontage der Post-Watergate-Reformen

Nach Nixons Rücktritt zimmerte der Kongress in einem seltenen Anflug überparteilicher Einigkeit ein ganzes Arsenal an Gesetzen, um einen zukünftigen Missbrauch der Exekutivgewalt zu verhindern. Diese Reformen zielten auf mehr Transparenz, stärkere Kontrollen und eine klare Trennung von persönlichen und staatlichen Interessen. Genau dieses rechtliche Bollwerk wird unter Donald Trump gezielt geschleift. Es handelt sich nicht um einzelne Übertretungen, sondern um einen frontalen Angriff auf die Lehren aus Watergate. Der Angriff erfolgt auf breiter Front: Das 1978 geschaffene System unabhängiger Generalinspekteure, die Korruption aufdecken sollen, wurde durch die massenhafte Entlassung kritischer Kontrolleure systematisch geschwächt. Ebenso wurde die per Gesetz eingeführte zehnjährige Amtszeit für FBI-Direktoren, die politische Unabhängigkeit garantieren sollte, durch willkürliche Entlassungen ad absurdum geführt. Die Missachtung der Legislative zeigt sich auch im Umgang mit dem Haushaltsrecht; der „Impoundment Control Act“ von 1974, der Präsidenten verbietet, vom Kongress bewilligte Gelder eigenmächtig einzufrieren, wurde wiederholt ignoriert. Gleichzeitig wurde der Schutz von Bundesangestellten vor willkürlichen Kündigungen gezielt ausgehebelt, um den Weg für politische Säuberungen im Beamtenapparat freizumachen. Schließlich wurde die seit den 1970er Jahren etablierte Norm der Transparenz, etwa durch die Veröffentlichung von Steuererklärungen, durchbrochen und Gesetze zu Interessenskonflikten systematisch missachtet.

Das neue Wesen des Machtmissbrauchs: Von verdeckter Kriminalität zu offener Vergeltung

Der berühmte Satz des Watergate-Skandals lautete: „It’s not the crime, it’s the cover-up.“ Nixons Vergehen waren Einbruch, Spionage und illegale Parteienfinanzierung – allesamt kriminelle Akte, die im Geheimen stattfanden und deren Aufdeckung um jeden Preis verhindert werden sollte. Die Ära Trump hat diese Dynamik pervertiert. Der Machtmissbrauch findet nicht mehr primär im Verborgenen statt, er wird offen proklamiert und als politisches Programm verkauft.

Trump hat das Wort „Vergeltung“ zu einem zentralen Wahlkampfversprechen gemacht und setzt es nun systematisch um. In Executive Orders wird offen dargelegt, dass man Anwaltskanzleien schaden will, weil dort Personen arbeiten, die den Präsidenten verärgert haben. Einem ehemaligen Wahlsicherheitsbeamten wird eine Untersuchung angedroht, weil er es wagte, die Wahl 2020 als sicher zu bezeichnen – seine Weigerung, die „große Lüge“ zu verbreiten, wird damit zur untersuchungswürdigen Straftat stilisiert.

Dieses Vorgehen ist fundamental anders als bei Nixon. Während Nixon die CIA anwies, die FBI-Ermittlungen heimlich zu stoppen (die „smoking gun“), prahlt Trump auf sozialen Medien und im Fernsehen mit seinen Versuchen, Untersuchungen zu beenden. Die entscheidende Frage unter Nixon war: „Was wusste der Präsident und wann wusste er es?“ Heute lautet die Frage eher: Warum haben seine offen zur Schau gestellten Handlungen so wenige Konsequenzen?

Die Staatsmaschinerie als Waffe: Druck auf Medien, Unis und Wirtschaft

Um diese Politik der offenen Vergeltung umzusetzen, wird der gesamte Apparat der Bundesregierung zu einem persönlichen Instrument umfunktioniert. Es zeigt sich ein klares Muster, bei dem staatliche Macht gezielt eingesetzt wird, um Druck auf unabhängige Institutionen auszuüben. Die Androhung, Harvard die Steuerbefreiung zu entziehen, dient als Exempel, um unliebsame Institutionen gefügig zu machen und reiht sich in die Tradition von Nixons Versuch ein, die Steuerbehörde gegen seine „Feindesliste“ zu instrumentalisieren. Doch die heutigen Angriffe sind direkter und werden von einer politischen Basis getragen, die Universitäten als „Feinde“ betrachtet. Der Druck auf Medienunternehmen geht ebenfalls weit über die Beschimpfung als „Feinde des Volkes“ hinaus und zielt auf die Mutterkonzerne. Fusionen werden blockiert, um redaktionelles Wohlverhalten zu erzwingen, oder es werden finanzielle Anreize geschaffen. Auch die öffentliche Drohung, Regierungsverträge von Unternehmen wie denen von Elon Musk zu kündigen, nachdem Kritik geäußert wurde, dient als Lehrstück: Staatliche Aufträge im Wert von Milliarden von Dollar werden nicht nach Leistung, sondern nach persönlicher Loyalität vergeben.

Ein Vergehen von anderem Ausmaß: Warum Trumps „Sünden“ als gravierender gelten

Der ursprüngliche Watergate-Einbruch war im Kern der Versuch, sich einen kleinen Vorteil bei einer Wahl zu verschaffen, die Nixon ohnehin mit erdrutschartigem Ergebnis gewann. Die Vergehen, die Donald Trump vorgeworfen werden, berühren den Kern der nationalen Sicherheit und der Verfassung selbst. Dazu gehören die mögliche konspirative Zusammenarbeit mit einer ausländischen Regierung zur Wahlbeeinflussung und die systematische Vermischung von Staatsgeschäften mit persönlichen finanziellen Interessen, was einen potenziellen Verstoß gegen die Verfassung darstellt.

Während es bei Nixon um illegale Wahlkampftaktiken und deren Vertuschung ging, stehen bei Trump Vorwürfe im Raum, die die amerikanische Souveränität untergraben und das Präsidentenamt in ein gewinnorientiertes Unternehmen verwandeln. Der Vorwurf lautet, dass politische Entscheidungen – von der Haltung gegenüber Saudi-Arabien bis hin zu Personalernennungen – durch persönliche finanzielle Interessen oder Wahlkampfgeschenke beeinflusst sein könnten. Dies stellt eine Korruption des Amtes dar, die in ihrem Ausmaß und ihrer Offenheit die Vergehen von Nixon bei weitem übersteigt.

Ein Justizministerium unter Belagerung: Das „Saturday Night Massacre“ auf Steroiden

Ein Schlüsselmoment der Watergate-Affäre war die „Saturday Night Massacre“, als Justizminister Elliot Richardson und sein Stellvertreter zurücktraten, anstatt den Sonderermittler Archibald Cox auf Befehl Nixons zu entlassen. Dieser Akt des zivilen Ungehorsams wurde zum Symbol für die Integrität des Rechtsstaats. Heute wird ein beunruhigender Vergleich zu den Vorgängen im Justizministerium unter Trump gezogen, etwa bei der massiven Rücktrittswelle von Staatsanwälten in einem politisch heiklen Fall. Ein solcher Vorgang wird als „Saturday Night Massacre auf Steroiden“ bezeichnet. In beiden Fällen prallten die persönlichen Wünsche des Präsidenten auf die rechtsstaatlichen Überzeugungen von Karrierejuristen. Doch der heutige Fall wird als noch zersetzender für das Rechtssystem bewertet, da es nicht nur um die Behinderung von Ermittlungen gegen den Präsidenten selbst ging, sondern um den mutmaßlichen Versuch, ein legitimes Verfahren gegen einen Dritten im Austausch für politische Gefälligkeiten einzustellen.

Die geschwächte Vierte Gewalt: Medien im Strudel von externem Druck und interner Krise

Die Medien, die bei der Aufdeckung von Watergate eine zentrale Rolle spielten, stehen heute selbst unter massivem Druck. Einerseits hat sich der Angriff von außen professionalisiert; es sind nicht mehr nur wütende Tiraden, sondern gezielte Angriffe auf die wirtschaftliche Existenz der Medienhäuser über deren Mutterkonzerne. Andererseits wird die Widerstandsfähigkeit durch interne Faktoren geschwächt. Es zeigt sich eine Vertrauenskrise, die zum Teil hausgemacht ist.

Eine zunehmende „ideologische Verhärtung“ in vielen Redaktionen und die Tendenz, die Welt in simple Kategorien von Opfern und Tätern einzuteilen, haben die Fähigkeit zur nuancierten Berichterstattung beeinträchtigt. Zudem wird eine Entfremdung von den Lebensrealitäten vieler Menschen außerhalb der urbanen Blasen konstatiert. Die späte und zögerliche Berichterstattung über die Opioid-Krise, die weite Teile des Landes verwüstete, während die Elitenmedien andere Themen priorisierten, dient hier als Beispiel. Diese mangelnde Verbindung zur Lebenswelt der Bürger hat die Glaubwürdigkeit der traditionellen Medien untergraben und sie anfälliger für den Vorwurf der Parteilichkeit gemacht. Gleichzeitig hat sich die Medienlandschaft dramatisch verändert. Der Aufstieg von Plattformen wie TikTok und Social Media hat ein Ökosystem geschaffen, in dem Desinformation und Verschwörungstheorien gedeihen und eine gemeinsame Faktenbasis erodiert.

Der Verfall der politischen Kultur: Wenn ungeschriebene Gesetze nicht mehr gelten

Letztlich geht die Analyse über die Zerstörung von Gesetzen hinaus und beschreibt den Kollaps einer politischen Kultur. In den 1970er Jahren, trotz aller Polarisierung und Gewalt, funktionierte das politische System noch als korrigierendes Gegengewicht. Selbst Nixon appellierte in seiner Rücktrittsrede an die „Einheit der Nation“. Heute ist eine solche Rhetorik kaum noch vorstellbar. Die Bereitschaft des Kongresses, parteiübergreifend die Exekutive zur Verantwortung zu ziehen, ist fast vollständig verschwunden. Die Impeachment-Verfahren gegen Trump endeten entlang von Parteilinien und konnten seine Wiederwahl nicht verhindern.

Die post-Watergate-Ära war möglicherweise nur ein kurzes Experiment in Sachen „Good Governance“. Die damaligen Reformen erscheinen aus heutiger Sicht wie ein historischer Ausreißer. Nun kehren die USA zu einer Politik zurück, die von Intransparenz, Korruption und der brutalen Ausübung von Macht geprägt ist. Der entscheidende Unterschied: Diesmal geschieht es nicht im Schutz der Dunkelheit, sondern im grellen Licht der Öffentlichkeit. Und das könnte die größte Gefahr von allen sein.