Die Uhr tickt: Zwischen unberechenbarer Diplomatie und gezielten Militärschlägen droht der langjährige Schattenkonflikt zwischen Israel und dem Iran in eine regionale Katastrophe mit globalen Folgen zu münden. Präsident Trumps Zwei-Wochen-Frist für eine Entscheidung über einen US-Angriff verschärft die Lage dramatisch.

Ein Bild des Schreckens markiert die neueste Eskalationsstufe in einem Konflikt, der längst aufgehört hat, im Verborgenen zu toben: das Soroka Medical Center in Beerscheba, das größte Krankenhaus im Süden Israels, getroffen von einer iranischen Rakete. Zerborstene Fenster, eingestürzte Decken und Dutzende Verletzte sind die Folge eines Angriffs, der offenbar gezielt zivile Infrastruktur traf, während Israel seine eigenen Schläge auf die Herzkammern des iranischen Atomprogramms konzentriert.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese dramatischen Ereignisse der letzten 24 Stunden sind der vorläufige Höhepunkt einer Spirale aus Gewalt und Gegengewalt. Doch die eigentliche Gefahr liegt in der toxischen Mischung, die sich in Washington zusammenbraut. US-Präsident Donald Trump, getrieben von einem erratischen Politikstil, hat der Welt eine Frist von zwei Wochen gesetzt, um über einen direkten militärischen Eingriff der USA zu entscheiden. Er lässt die Welt im Unklaren darüber, ob er den Weg des Krieges oder der Diplomatie einschlagen wird, und hält damit nicht nur seine Gegner, sondern auch seine Verbündeten in Atem. Gefangen zwischen Israels Entschlossenheit, die iranische Bedrohung militärisch zu eliminieren, und Trumps unberechenbarem Poker, steht der Nahe Osten an einem Scheideweg, der in einen unkontrollierbaren Flächenbrand münden könnte.

Trumps Poker: Zwischen Kriegsdrohung und Verhandlungsangebot

Die Präsidentschaft Donald Trumps war stets von einer Aura der Unvorhersehbarkeit geprägt, doch selten waren die Einsätze so hoch wie heute. In öffentlichen Äußerungen schwankt er zwischen martialischen Drohungen, die auf einen bevorstehenden Angriff hindeuten, und Andeutungen über eine „substanzielle Chance auf Verhandlungen“. Einerseits lobt er die Effektivität der israelischen Militärschläge, andererseits positioniert er sich als potenzieller Friedensstifter, der einen weiteren kostspieligen Krieg im Nahen Osten vermeiden will.

Diese ambivalente Haltung kulminierte in der Ankündigung, seine Entscheidung über einen Militärschlag innerhalb von zwei Wochen zu fällen. Dies verschafft ihm kurzfristig diplomatischen Spielraum und erhöht gleichzeitig den Druck auf Teheran. Beobachter sehen darin eine riskante Strategie, die sich deutlich von früheren US-Präsidentschaften unterscheidet. Während frühere Administrationen oft auf klare rote Linien setzten – wie Barack Obamas berühmte, aber letztlich nicht durchgesetzte Drohung in Syrien – oder auf breite Koalitionen bauten, scheint Trump auf die alleinige Wirkung seiner persönlichen Macht und Unberechenbarkeit zu setzen. Er spricht von einem „ultimativen Ultimatum“ und scheint zu glauben, dass der durch die israelischen Angriffe geschwächte Iran nun eher zu einem für die USA vorteilhaften Deal bereit sein könnte. Dieses Vorgehen birgt jedoch immense Risiken. Die widersprüchlichen Signale erschweren eine kalkulierte diplomatische Reaktion und könnten leicht zu fatalen Fehleinschätzungen auf allen Seiten führen.

Europas Ohnmacht: Diplomatie im Schatten der Bomber

Während Washington und Jerusalem Fakten schaffen, versucht Europa, die Scherben einer gescheiterten Diplomatie aufzusammeln. Außenminister aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien planen, sich am Freitag in Genf mit ihrem iranischen Amtskollegen zu treffen, um einen Weg zur Deeskalation zu finden. Ihr Ziel ist es, den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen und die Region vor einem größeren Krieg zu bewahren. Doch diese Bemühungen wirken wie ein verzweifelter Versuch, in einem Spiel mitzuhalten, dessen Regeln längst von anderen diktiert werden.

Die Europäer, einst Architekten des Atomabkommens von 2015, wurden durch Trumps einseitigen Ausstieg 2018 und die anschließende Eskalation an den Rand gedrängt. Ihre jetzigen Initiativen sind von einer fundamentalen Schwäche geprägt: Sie haben kaum Einfluss auf die militärischen Entscheidungen Israels und noch weniger auf die unvorhersehbaren Impulse des Weißen Hauses. Hinzu kommt die interne Zerrissenheit. Während der deutsche Kanzler die israelischen Schläge als „Drecksarbeit“ für die Welt bezeichnete, warnt der französische Präsident vor einem ausgewachsenen Krieg nach dem Vorbild des Irak-Konflikts. Diese Uneinigkeit untergräbt ihre Glaubwürdigkeit. Ihr einziges verbleibendes Druckmittel ist die Drohung mit „Snapback-Sanktionen“ aus dem alten Abkommen – ein Hebel, dessen Wirkung angesichts der akuten Kriegslage fraglich erscheint.

Asymmetrische Kriegsführung: Präzisionsschläge gegen zivilen Terror

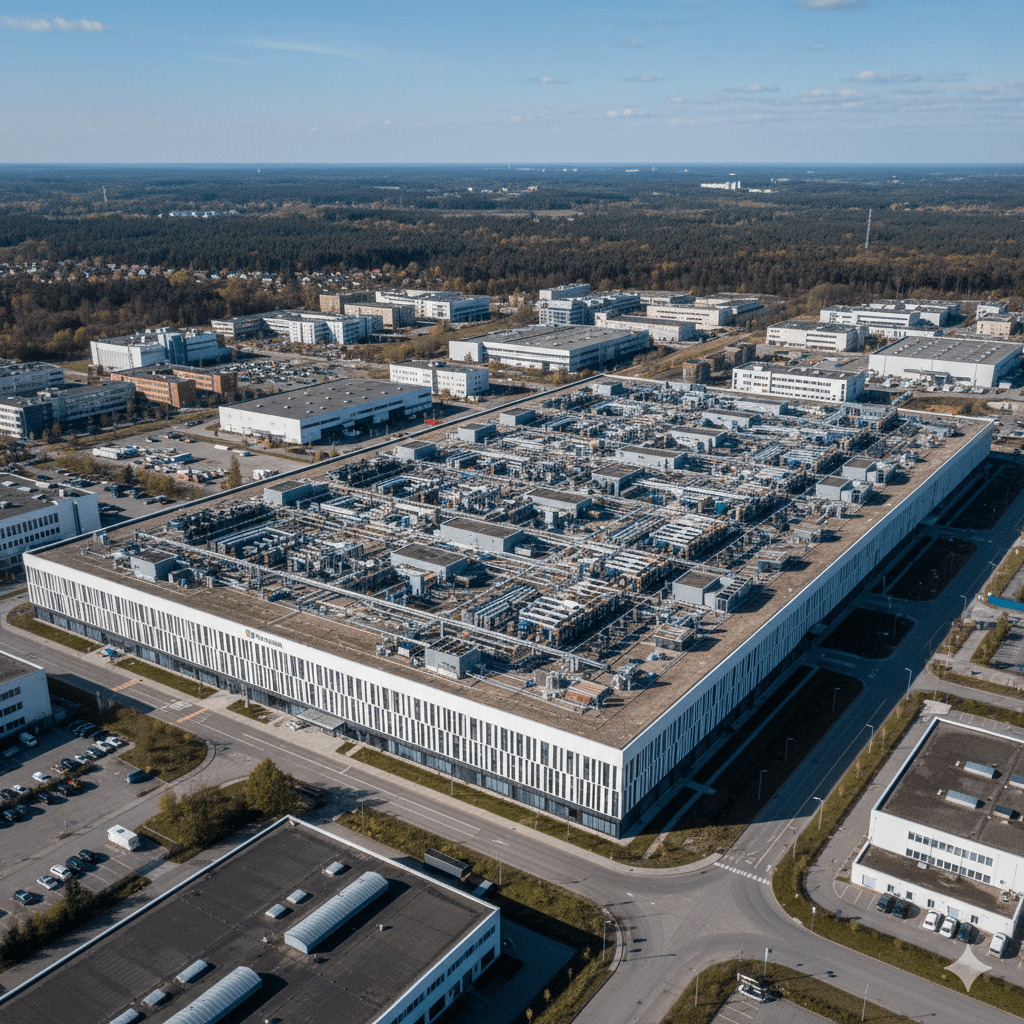

Die militärischen Strategien der beiden Hauptkonfliktparteien könnten unterschiedlicher nicht sein und offenbaren ihre langfristigen Ziele. Israel verfolgt eine klare, wenn auch hochriskante militärische Doktrin: die systematische Zerstörung der iranischen Nuklearinfrastruktur. Die Angriffe auf die Anreicherungsanlagen in Natanz und Fordow sowie auf die Forschungsreaktoren in Arak und die Technologiezentren in Isfahan sind gezielte Präzisionsschläge, die darauf abzielen, das iranische Atomprogramm um Jahre zurückzuwerfen oder gänzlich zu vernichten. Einige israelische Offizielle deuten sogar an, dass das ultimative Ziel der Sturz des Regimes in Teheran sei.

Der Iran, dessen militärische Kapazitäten durch die israelischen Angriffe bereits erheblich geschwächt wurden – Schätzungen zufolge sind zwei Drittel der Raketenwerfer zerstört –, antwortet mit einer Strategie des Terrors und der psychologischen Kriegsführung. Die Raketenangriffe zielen nicht primär auf militärische Anlagen, sondern auf dicht besiedelte Gebiete wie Ramat Gan und Holon sowie auf symbolisch und praktisch wichtige zivile Einrichtungen wie das Soroka-Krankenhaus. Diese Taktik soll der israelischen Bevölkerung zeigen, dass sie trotz der hochentwickelten Luftabwehr verwundbar ist. Es ist eine asymmetrische Antwort, die militärische Unterlegenheit durch die Bereitschaft kompensiert, ziviles Leid zu verursachen, um politischen Druck zu erzeugen und die eigene Entschlossenheit zu demonstrieren.

Der Preis des Konflikts: Zivile Opfer und globale Schockwellen

Abseits der strategischen Planspiele fordert der Konflikt bereits jetzt einen furchtbaren menschlichen und wirtschaftlichen Preis. In iranischen Städten wie Teheran, Schiras und Isfahan hat der Krieg das Leben von Hunderten Zivilisten ausgelöscht. Berichte zeichnen herzzerreißende Bilder von den Opfern: eine achtjährige Tänzerin, eine junge Dichterin, ein nationaler Meister im Reitsport und ein Grafikdesigner, die durch israelische Luftangriffe aus dem Leben gerissen wurden. Obwohl Israel beteuert, keine Zivilisten anzugreifen, sprechen die Zahlen eine andere Sprache: Mindestens 224 Menschen wurden im Iran getötet, 90 Prozent davon laut iranischen Angaben Zivilisten.

Gleichzeitig versetzen die iranischen Vergeltungsschläge die israelische Bevölkerung in Angst und Schrecken. Dutzende wurden durch Raketensplitter oder bei der Flucht in Schutzräume verletzt. Die globalen Auswirkungen sind ebenfalls bereits spürbar. Die Angst vor einer Blockade der Straße von Hormus, durch die ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls transportiert wird, hat die Frachtraten für Tanker bereits verdoppelt. Navigationssysteme von Schiffen werden durch militärisches GPS-Spoofing gestört, was die Kollisionsgefahr erhöht. Im Iran selbst hat die Regierung einen fast vollständigen Internet-Blackout verhängt, um den Informationsfluss zu kontrollieren und die Bevölkerung von der Außenwelt abzuschneiden – eine Maßnahme, die auch die Verbreitung von Evakuierungswarnungen behindern könnte.

Washingtons innerer Konflikt: Kongress gegen den Präsidenten

Während die Welt auf Trumps Entscheidung wartet, tobt in Washington eine hitzige Debatte über die Rechtmäßigkeit eines potenziellen Militärschlags. Führende Demokraten im Senat zeigen sich zunehmend besorgt, dass der Präsident das Parlament umgehen und ohne dessen Zustimmung einen Krieg beginnen könnte. Senator Tim Kaine versucht, eine Resolution durchzusetzen, die Trump die Hände binden und eine vorherige Genehmigung durch den Kongress erzwingen soll. Diese Politiker fühlen sich an die Zeit vor dem Irak-Krieg 2003 erinnert, als ihrer Meinung nach die Geheimdienstinformationen fehlinterpretiert wurden, um einen Krieg zu rechtfertigen.

Die Besorgnis wird durch offensichtliche Widersprüche innerhalb der Administration genährt. So widersprach Trump öffentlich seiner eigenen Geheimdienstkoordinatorin, die erklärt hatte, der Iran baue derzeit keine Atomwaffe. Solche Unstimmigkeiten und der Mangel an Briefings für den Kongress schüren das Misstrauen. Auf der republikanischen Seite ist der Widerstand jedoch verhalten. Bis auf wenige Ausnahmen wie den Abgeordneten Thomas Massie scheinen die meisten Republikaner dem Präsidenten in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik freie Hand lassen zu wollen. Diese interne Spaltung könnte die Handlungsfähigkeit der USA lähmen oder im Gegenteil dem Präsidenten ermöglichen, Fakten zu schaffen, bevor der Kongress reagieren kann.

Die Geister der Vergangenheit: Vom Putsch 1953 zum Irak-Krieg

Die aktuelle Krise ist tief in der Geschichte verwurzelt, und die Geister vergangener Interventionen prägen das Denken auf allen Seiten. Im Iran hat der von den USA und Großbritannien unterstützte Putsch gegen Premierminister Mohammed Mossadegh im Jahr 1953 ein tiefes und dauerhaftes Misstrauen gegenüber westlichen Absichten hinterlassen. Damals ging es um die Kontrolle über das iranische Öl; heute geht es um das Atomprogramm, doch aus Teheraner Sicht wiederholt sich das Muster der externen Einmischung.

In Washington wiederum dient der katastrophale Irak-Krieg von 2003 als warnendes Beispiel für die unvorhersehbaren Folgen eines militärischen Abenteuers. Analysten ziehen Parallelen zwischen damals und heute: der Druck von neokonservativen Kräften, die auf einen Regimewechsel drängen, die umstrittene Geheimdienstlage und die optimistischen Annahmen über einen schnellen und einfachen Sieg. Die Furcht, in einen neuen „ewigen Krieg“ hineingezogen zu werden, der das Land destabilisiert und unzählige Leben kostet, ist ein zentrales Argument der Kritiker eines Angriffs. Diese historischen Traumata bilden den Resonanzboden für die aktuellen Entscheidungen und machen deutlich, wie schwer die Last der Vergangenheit auf der Gegenwart liegt.

Irans Dilemma: Zwischen Vergeltung und Selbstzerstörung

Für das Regime in Teheran stellt sich die Krise als ein existenzielles Dilemma dar. Analysten beschreiben die iranischen Vergeltungsoptionen als „strategisches Äquivalent eines Selbstmordattentats“. Der Iran ist zwar strategisch geschwächt, bleibt aber operativ in der Lage, empfindliche Schläge auszuteilen. Die Frage ist, wie weit das Regime gehen kann, ohne eine Reaktion zu provozieren, die sein Überleben gefährdet.

Die Palette der asymmetrischen Optionen ist breit. Eine Minenlegung in der Straße von Hormus könnte die Weltwirtschaft in eine Krise stürzen, würde aber wahrscheinlich eine massive militärische Antwort der USA nach sich ziehen. Angriffe mit Drohnen und Kurzstreckenraketen auf die über 40.000 in der Region stationierten US-Soldaten sind eine weitere ernstzunehmende Gefahr. Auch Irans Stellvertreter, allen voran die Hisbollah im Libanon, könnten aktiviert werden, auch wenn diese sich bisher zurückhält, um nicht selbst in einen verheerenden Krieg gezogen zu werden. Hinzu kommen Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen und Finanzsysteme. Jede dieser Optionen kann den USA und ihren Verbündeten enormen Schaden zufügen, birgt aber das Risiko einer vernichtenden Gegenreaktion, die das iranische Regime nicht überleben könnte.

Die kommenden zwei Wochen werden zeigen, ob eine der Parteien einen Ausweg aus dieser hochgefährlichen Konfrontation findet oder ob der Nahe Osten unaufhaltsam auf einen neuen, verheerenden Krieg zusteuert. Trumps Ultimatum ist keine Garantie für eine Lösung, sondern lediglich der Countdown in einer Krise, in der der nächste Schritt der letzte sein könnte.