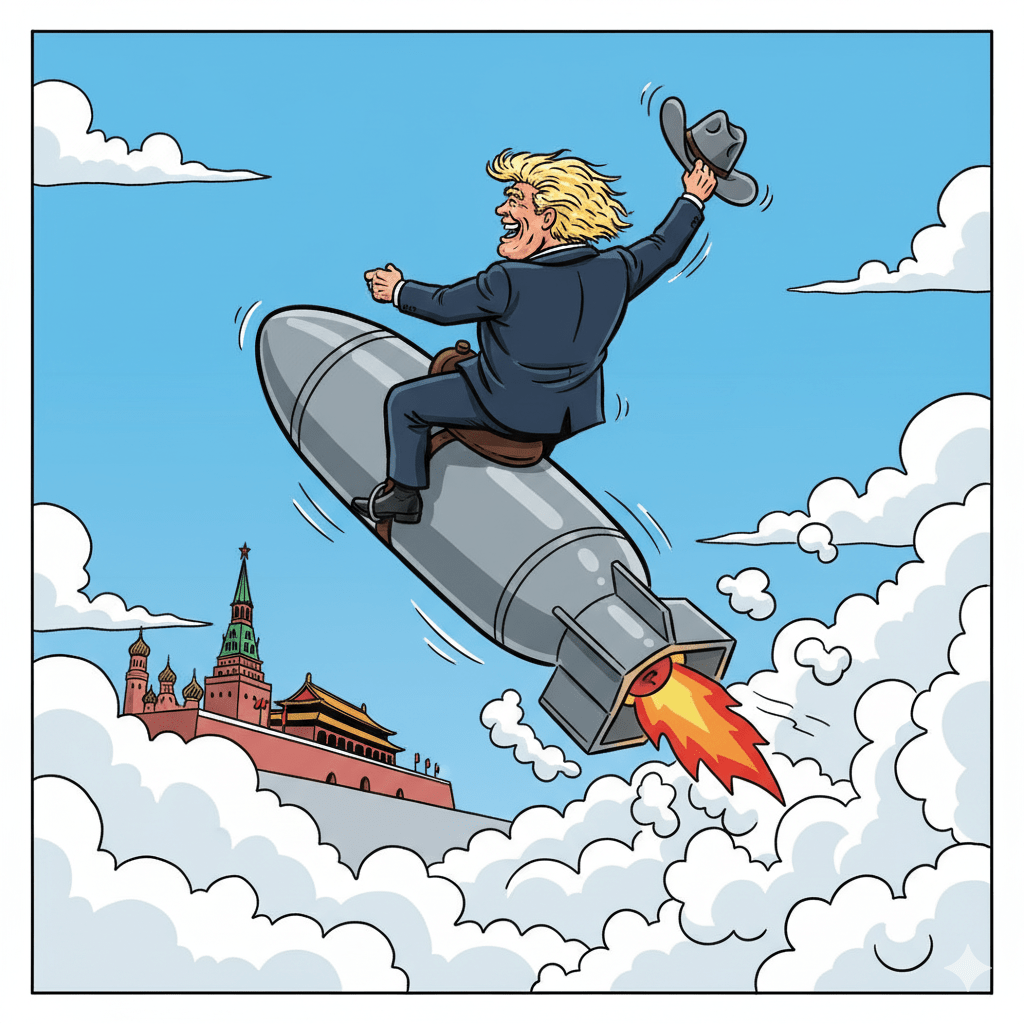

In einer jener schlagartigen Wendungen, die zur Signatur seiner Präsidentschaft geworden sind, hat Donald Trump die amerikanische Ukraine-Politik binnen weniger Tage auf den Kopf gestellt. Erst der Stopp, dann die Wiederaufnahme von essenziellen Waffenlieferungen. In Kiew, wo man im dritten Jahr einem russischen Angriffskrieg standhält, wurde die Nachricht mit einer Mischung aus Erleichterung und tief sitzendem Misstrauen aufgenommen. Doch wer in Trumps Kehrtwende den Beginn einer neuen, strategisch fundierten Beistandspolitik für die Ukraine sieht, verkennt die eigentliche Natur dieser Entscheidung. Sie ist kein Produkt geopolitischer Weitsicht, sondern das Ergebnis einer toxischen Mischung aus persönlicher Kränkung, medialem Druck und impulsiver Machtdemonstration. Die neue Härte gegenüber Moskau ist für die Ukraine ein überlebenswichtiges, aber hochgradig fragiles Geschenk. Es offenbart schonungslos die existenzielle Abhängigkeit Kiews von einem unberechenbaren Verbündeten, dessen Politik nicht auf strategischer Verlässlichkeit, sondern auf dem persönlichen Ego seines Präsidenten gründet. Die Episode gipfelte in einem beispiellosen verbalen Ausfall, als Trump sein Verhältnis zu seinem russischen Gegenpart Wladimir Putin mit einem für einen US-Präsidenten außergewöhnlichen Kraftausdruck desavouierte: „Putin erzählt uns eine Menge Bullshit“.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Zwischen Bombenhagel und Ego: Die Anatomie einer Kehrtwende

Um Trumps Volte zu verstehen, muss man die Ereignisse der vorangegangenen Woche betrachten. Die Entscheidung, die Waffenlieferungen wieder aufzunehmen, war keine isolierte Handlung, sondern eine direkte Reaktion auf zwei eskalierende Entwicklungen. Zum einen war da der massive militärische Druck durch Russland. Nur Stunden nach einem angespannten Telefonat zwischen Trump und Putin entfesselte Moskau den bis dahin größten Luftangriff des Krieges und ließ einen Hagel von Drohnen und Raketen auf ukrainische Städte niedergehen. Trump selbst nannte dies als Hauptgrund: „Sie werden sehr hart getroffen“, und: „Sie müssen in der Lage sein, sich zu verteidigen“. Diese brutale Realität bot die perfekte öffentliche Rechtfertigung für einen Kurswechsel.

Der zweite, wohl entscheidendere Auslöser spielte sich auf einer persönlichen Ebene ab. Trump, der sich gerne als Meister des Deals inszeniert, fühlte sich von Putin offenbar persönlich hintergangen. Wiederholte Telefonate hatten keinen Fortschritt in den Waffenstillstandsverhandlungen gebracht. Der US-Präsident zeigte sich öffentlich „sehr enttäuscht“ und warf Putin vor, die Verhandlungen nicht ernst zu nehmen. Seine scharfe Rhetorik, er sei „überhaupt nicht glücklich mit Präsident Putin“, war weniger ein strategisches Signal als der Ausdruck verletzter Eitelkeit. Die öffentliche Demütigung durch Putins offenkundiges Taktieren und die zeitgleiche militärische Eskalation zwangen Trump zum Handeln, um nicht als schwach oder naiv dazustehen.

Diese impulsive Reaktion wird durch die Verwirrung innerhalb seiner eigenen Administration unterstrichen. Während das Pentagon den Lieferstopp wenige Tage zuvor noch mit einer notwendigen Überprüfung der eigenen, schwindenden Waffenbestände begründet hatte, schien Trump von dem Vorgang kaum Kenntnis zu haben. Auf die wiederholte Frage von Journalisten, wer den Stopp angeordnet habe, antwortete er neben seinem Verteidigungsminister sitzend lediglich: „Ich weiß es nicht. Sagen Sie es mir doch?“. Dieses Schauspiel legt nahe, dass die Kehrtwende weniger eine koordinierte Neubewertung der Lage war als vielmehr eine Ad-hoc-Entscheidung des Präsidenten, getrieben von den Bildern der Zerstörung in der Ukraine und seiner persönlichen Frustration über Putin.

Misstrauen in Kiew: Ein Geschenk mit Verfallsdatum

In der ukrainischen Hauptstadt löste die Nachricht von den wieder fließenden Waffen eine Welle der Erleichterung aus. Politiker sprachen von einem „positiven Signal“ und einem „Signal des politischen Wandels“. Die Hoffnung ist konkret und überlebenswichtig: Sie richtet sich vor allem auf die dringend benötigten Patriot-Abwehrraketen, das einzige System, das nachweislich in der Lage ist, die gesamte Palette russischer Raketen, einschließlich der Hyperschallrakete „Kinschal“, abzufangen. Angesichts der russischen Taktik, die ukrainische Luftverteidigung gezielt zu zermürben, während im Osten eine massive Offensive mit bis zu 110.000 Soldaten vorbereitet wird, ist jede Stärkung der Abwehr von kritischer Bedeutung.

Doch die Freude in Kiew ist brüchig. Das Vertrauen in die Beständigkeit von Trumps Zusagen ist nach Jahren des Zickzack-Kurses fundamental erschüttert. Analysten und Politiker erinnern an die zahlreichen „Flip-Flops“, die plötzlichen Pausen in der Militär- und Geheimdienstkooperation und die demütigende öffentliche Zurechtweisung von Präsident Selenskyj durch Trump im Oval Office. Ein Kiewer Think-Tank-Präsident bezeichnete die Situation nüchtern als „nicht die ideale Strategie, die wir uns wünschen würden“. Man müsse sich an die Unberechenbarkeit anpassen und versuchen, einen Platz in Trumps von „America First“-Prioritäten geprägten Weltbild zu finden, in dem der Fokus eigentlich auf dem Nahen Osten und China liegt.

Diese Skepsis wird durch die bittere Erfahrung genährt, dass auf Trumps Worte nicht immer Taten folgen. Ein ukrainischer Parlamentarier brachte die Haltung auf den Punkt, indem er Winston Churchill zitierte: Amerikaner täten immer das Richtige, aber erst, nachdem sie alles andere ausprobiert hätten. Man müsse bei Trump nicht auf seine Worte, sondern auf seine konkreten Handlungen achten. Die Erfahrung zeige leider, dass Trump seine Meinung oft ändere. Diese grundlegende Unsicherheit zwingt die Ukraine zu einer Politik der ständigen Anpassung und des diplomatischen Drahtseilakts.

Kiews diplomatischer Drahtseilakt: Beschwichtigung als Überlebensstrategie

Die ukrainische Regierung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj hat längst erkannt, dass die Sicherung amerikanischer Unterstützung weniger von institutionellen Prozessen als vom Wohlwollen einer einzigen Person abhängt. In diesem Kontext ist die Nachricht, dass Selenskyj offenbar die Auswechslung der ukrainischen Botschafterin in Washington, Oksana Markarowa, erwägt, mehr als nur eine Personalie. Berichten zufolge sollen Trump und Selenskyj die Ablösung in einem Telefonat vereinbart haben. Der Grund: Markarowa wird eine Nähe zur Demokratischen Partei nachgesagt, was sie in den Augen der Trump-Administration zu einer Belastung macht.

Dieser Schritt wäre ein klares Manöver der Beschwichtigung, ein Versuch, Trump entgegenzukommen und ein potenzielles Reizthema aus dem Weg zu räumen. Ein hochrangiger ukrainischer Beamter formulierte das Anforderungsprofil für den neuen Botschafter unmissverständlich: Kiew brauche einen „guten Verhandlungsführer“, der sowohl für das Weiße Haus als auch für den Kongress „verständlich ist“. Dies offenbart die komplexe Aufgabe, gleichzeitig den impulsiven Präsidenten bei Laune zu halten und die institutionelle Unterstützung im Kongress nicht zu verlieren. Diese Strategie wird ergänzt durch direkte Lobbyarbeit, wie der Appell der Amerikanischen Handelskammer in Kiew zeigt, die Trump aufforderte, amerikanische Unternehmen in der Ukraine durch die Lieferung von Verteidigungsgütern zu schützen.

Gleichzeitig verfolgt die Ukraine eine langfristigere Vision, um sich aus der direkten Abhängigkeit von US-Spenden zu lösen. Selenskyj hat nicht um eine dauerhafte Wiederaufnahme von Waffengeschenken gebeten, sondern um die Genehmigung, US-Waffen direkt von amerikanischen Firmen kaufen zu können – finanziert mit europäischem Geld. Dies wäre ein entscheidender Schritt hin zu mehr strategischer Autonomie, der die Ukraine jedoch nicht von der politischen Zustimmung Washingtons entbinden würde.

Europas Rolle und die Grenzen der Solidarität

Während Kiew alle Hebel in Bewegung setzt, um Washingtons Gunst nicht zu verlieren, spielt auch Europa eine wichtige, wenn auch begrenzte Rolle. Europäische Verbündete, insbesondere Deutschland und Frankreich, üben im Hintergrund diplomatischen Druck auf die USA aus, um eine kohärentere Unterstützungslinie sicherzustellen. Gleichzeitig springen sie materiell ein, wo sie können. Die Berichte heben explizit die positiven Beiträge Deutschlands hervor, von Gepard-Flakpanzern über die neu entwickelten Skynex-Systeme zur Drohnenabwehr bis hin zu den hochwirksamen Iris-T-Abwehrsystemen. Ein ukrainischer Luftwaffenkommandeur berichtete, wie mit acht Iris-T-Raketen acht russische ballistische Raketen binnen 30 Sekunden abgefangen wurden. Auch das französisch-italienische SAMP/T-System ist theoretisch hochwirksam, doch der Ukraine sind dafür offenbar die Raketen ausgegangen.

Diese europäische Hilfe ist vital, kann die Lücke, die ein Ausfall der USA reißen würde, jedoch nicht füllen. Die Produktionskapazitäten, etwa für Patriot-Raketen beim US-Hersteller Lockheed Martin, sind begrenzt und müssen eine weltweite Nachfrage bedienen. Die Entscheidung, die Trumps Administration am Ende des Tages trifft, hat daher ein ungleich größeres Gewicht. Die Episode zeigt, dass die europäische Solidarität ein wichtiges Sicherheitsnetz ist, aber die strategische Abhängigkeit der Ukraine von den USA nicht aufheben kann.

Letztlich entlarvt die abrupte Kehrtwende Trumps die amerikanische Außenpolitik unter seiner Führung als ein von Impulsen und persönlichen Befindlichkeiten getriebenes System. Für die Ukraine bedeutet dies, dass es keine verlässlichen Zusagen gibt, nur temporäre Gelegenheitsfenster. Jede Waffenlieferung, jede politische Geste der Unterstützung ist willkommen, aber sie ist kein Teil einer berechenbaren Strategie. Sie ist ein Geschenk auf Zeit, das jederzeit zurückgenommen werden kann, wenn sich die Laune im Oval Office ändert, ein neuer Tweet abgesetzt wird oder der Fokus auf den nächsten Handelskonflikt mit den BRICS-Staaten oder der EU schwenkt. Für Kiew ist der Kampf an der Front untrennbar mit dem diplomatischen Kampf um die Aufmerksamkeit und das Wohlwollen eines unberechenbaren Präsidenten verbunden. Es ist ein Kampf an zwei Fronten, dessen Ausgang ungewisser nicht sein könnte.