Eine millionenschwere Werbeoffensive der Trump-Regierung, angeführt von Heimatschutzministerin Kristi Noem, sollte potenzielle Migranten abschrecken. Stattdessen löst sie in Mexiko Empörung aus, verschärft diplomatische Spannungen und entlarvt sich als plumpe politische Instrumentalisierung – finanziert mit Steuergeldern zweifelhafter Wirkung.

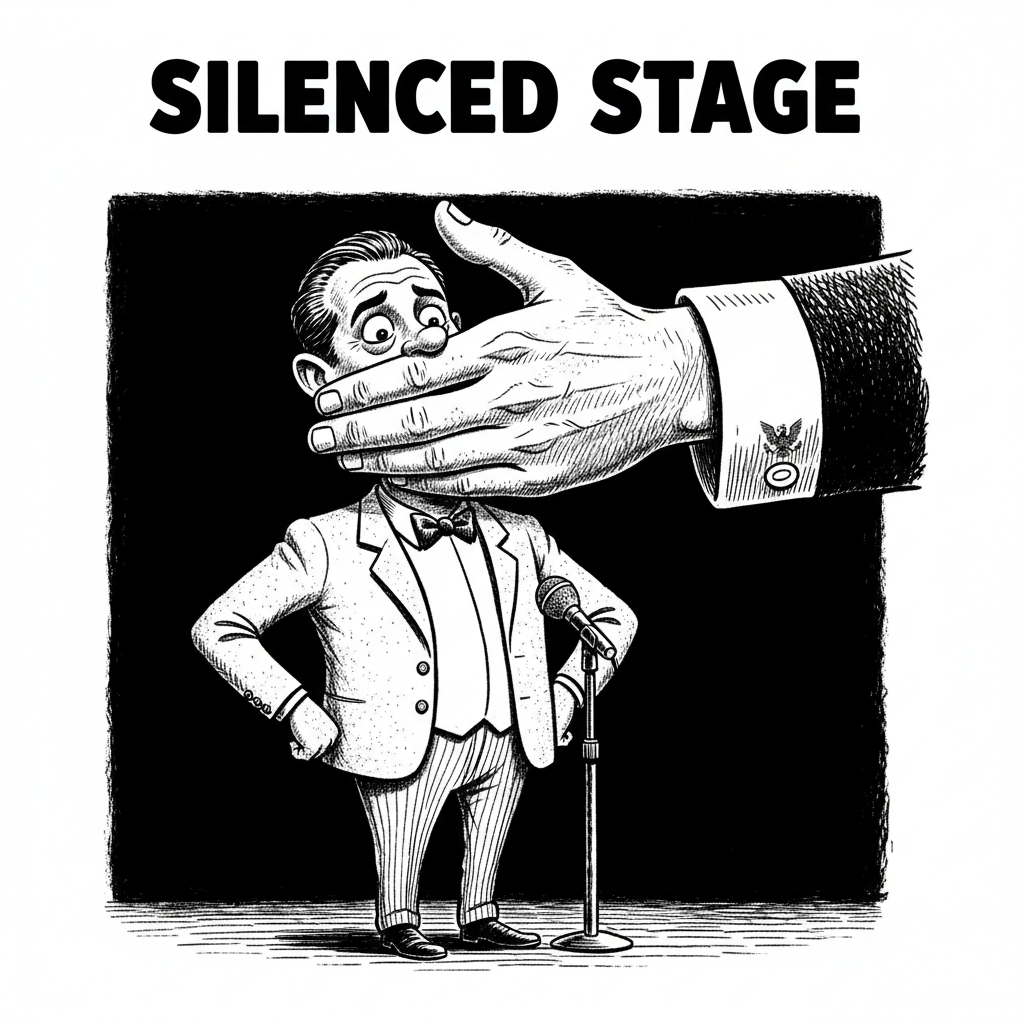

Die Kampagne, die in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern ausgestrahlt wird, bricht in Ton und Inhalt mit früheren US-Initiativen. Während etwa die Biden-Administration Migranten vor den Gefahren durch Schlepper warnte („Say No to the Coyote“), setzt die aktuelle Regierung auf eine aggressive, personalisierte und offen politische Botschaft. Heimatschutzministerin Noem tritt auf direkten Wunsch von Präsident Trump prominent in Erscheinung, preist dessen harte Grenzpolitik und diffamiert die vorherige Administration als „schwach“. Diese Vermischung von Abschreckung und Wahlkampf-Rhetorik ist neu und markiert eine deutliche Politisierung des Heimatschutzministeriums.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Mexikos roter Teppich für Propaganda? Sheinbaum zieht die Notbremse

Die Inhalte der Spots stoßen in Mexiko auf breite Ablehnung. Noems Warnungen wie „Wenn Sie in Erwägung ziehen, illegal nach Amerika einzureisen, denken Sie nicht einmal daran“ und die Drohung „Wenn Du in unser Land kommst und unsere Gesetze brichst, werden wir Dich verfolgen“ werden als herabwürdigend empfunden. Besonders die pauschale Kriminalisierung von Migranten – Trump selbst bezeichnete sie als „Mörder, Vergewaltiger und Kinderschänder“ – und die implizite Gleichsetzung von irregulärer Einreise mit schweren Straftaten haben Politiker über das gesamte Spektrum hinweg alarmiert. Präsidentin Claudia Sheinbaum verurteilte die Spots als „diskriminierend“ und geeignet, „Gewalt gegen Menschen auf der Flucht“ zu fördern. Ihre Regierung forderte die Sender auf, die Ausstrahlung zu stoppen, und plant nun ein Gesetz, das ausländische Regierungspropaganda auf mexikanischen Kanälen generell verbieten soll. Damit soll die nationale Souveränität geschützt werden, die Sheinbaum durch die Kampagne verletzt sieht.

Diplomatischer Eiertanz am Rande des Wirtschaftskriegs

Sheinbaums scharfe Reaktion markiert einen Wendepunkt in ihrem bisherigen Umgang mit der Trump-Regierung. Monatelang verfolgte sie einen Balanceakt: Einerseits kam sie Trumps Forderungen nach verstärkter Grenzsicherung und Bekämpfung des Drogenhandels weit entgegen, entsandte Tausende Soldaten an die Grenze und lieferte Kartellmitglieder aus. Andererseits betonte sie stets Mexikos Souveränität und forderte Respekt ein. Dieser Kurs, der Mexiko vor noch härteren US-Zöllen bewahren sollte, fand innenpolitisch Anklang. Die aggressiven Werbespots scheinen nun jedoch eine rote Linie überschritten zu haben. Sheinbaum kann es sich innenpolitisch kaum leisten, die als beleidigend empfundene Kampagne unbeantwortet zu lassen, auch wenn sie damit potenziell die wirtschaftlich heiklen Beziehungen zum mächtigen Nachbarn weiter belastet. Die Verteidigung nationaler Würde scheint hier Vorrang vor wirtschaftlicher Pragmatik zu haben.

Millionen für die Message: Eine fragwürdige Investition

Während die Trump-Regierung die bis zu 200 Millionen Dollar teure Kampagne als Erfolg feiert und auf historisch niedrige Grenzübertrittszahlen verweist, äußern Migrationsforscher und ehemalige Beamte erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit solcher Maßnahmen. Sie argumentieren, dass Migrationsentscheidungen primär von wirtschaftlichen Notlagen, Gewalt in den Herkunftsländern und den tatsächlichen Chancen auf Einreise und Arbeit in den USA abhängen – nicht von Regierungswerbung. Der Rückgang der Grenzübertritte wird eher auf verschärfte US-Asylregeln und verstärkte Kontrollen in Mexiko und Panama zurückgeführt. Kritiker wie das Cato Institute bezeichnen die Kampagne daher als Paradebeispiel für „verschwenderische Regierungsausgaben“, gerade in Zeiten, in denen anderswo Stellen gestrichen werden. Die Behauptung des Heimatschutzministeriums, die Spots würden durch die Förderung von Selbstabschiebungen Geld sparen, wirkt angesichts der hohen Kosten und der zweifelhaften Wirkung wenig überzeugend.

Letztlich offenbart die Kontroverse um die Noem-Spots vor allem eines: Die Migrationspolitik der Trump-Regierung dient zunehmend als Instrument innenpolitischer Profilierung. Die direkte Einmischung Trumps in die Gestaltung der Kampagne und die aggressive Rhetorik zielen mehr auf die eigene Wählerbasis als auf eine effektive Migrationssteuerung. Der diplomatische Kollateralschaden in Mexiko und die fragwürdige Verwendung von Steuergeldern scheinen dabei bewusst in Kauf genommen zu werden.