Es ist ein Bild von seltener Symbolkraft: Ein Präsident, der auf dem Dach des Weißen Hauses spaziert, die Hände in die Hüften gestemmt, den Blick über sein Reich schweifen lassend. Als ihn Reporter von unten fragen, was er dort oben tue, ruft Donald Trump zurück, er mache nur einen „kleinen Spaziergang“. Doch dieser Spaziergang ist mehr als eine beiläufige Geste. Er ist die Inspektion eines Traums, der kurz davorsteht, stählerne Realität zu werden: der Bau eines 200 Millionen Dollar teuren Ballsaals, der das Antlitz des berühmtesten Gebäudes der Welt für immer verändern soll.

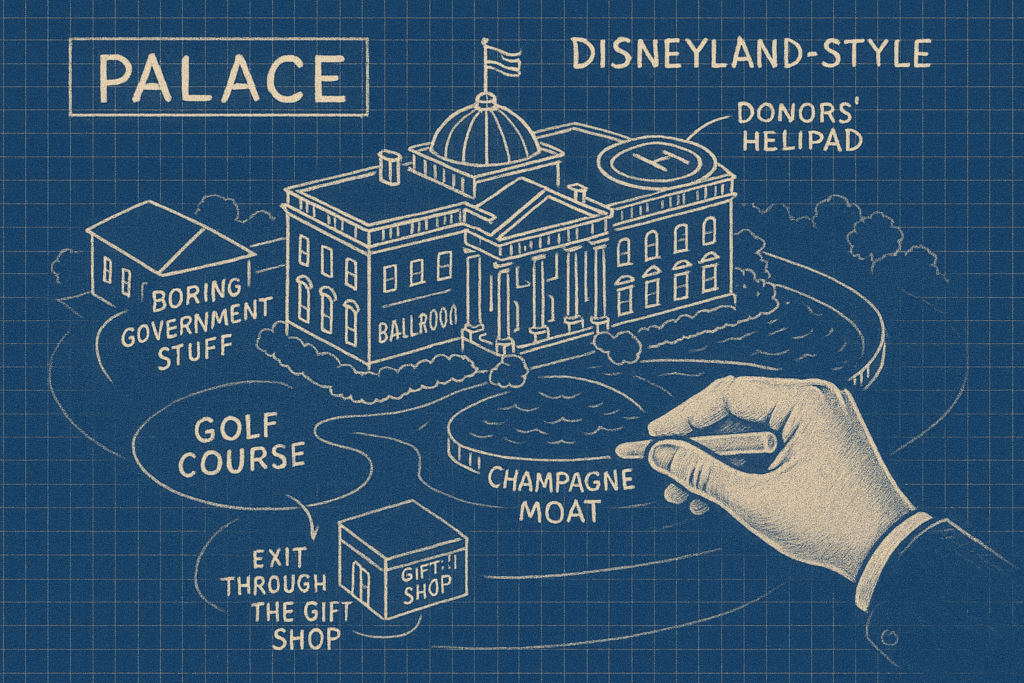

Dieses Projekt ist weit mehr als ein architektonisches Vorhaben. Es ist der bisher kühnste Versuch, das Weiße Haus – und damit ein zentrales Symbol der amerikanischen Demokratie – dem persönlichen Image und der Weltanschauung Donald Trumps anzugleichen. Es ist die physische Manifestation eines Präsidentschaftsstils, der persönliche Vision über institutionelle Regeln, private Finanzierung über öffentliche Kontrolle und opulenten Glanz über historisch gewachsene Zurückhaltung stellt. Die Geschichte dieses Ballsaals ist die Geschichte eines Präsidenten, der nicht nur in einem Denkmal residieren, sondern es sich zu eigen machen will.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Traum vom besseren Ballsaal – Eine Obsession mit Geschichte

Die Idee ist kein spontaner Einfall, keine Laune der zweiten Amtszeit. Sie ist eine lang gehegte Sehnsucht, eine fast zwanghafte Vorstellung, die Trump seit über einem Jahrzehnt begleitet. Schon lange bevor er Präsident wurde, empfand er die Praxis, für große Staatsbankette Zelte auf dem Rasen des Weißen Hauses aufzuschlagen, als persönliche Kränkung der nationalen Ehre. Er sprach von „lausigen, alten Zelten“, die Amerikas unwürdig seien. Bereits während der Obama-Regierung bot er mehrfach an, dem Weißen Haus einen „prächtigen Ballsaal“ zu spendieren, einen, wie er ihn in seinem eigenen Anwesen Mar-a-Lago in Florida besitzt.

Diese Fixierung speist sich aus zwei tiefen Quellen seines Selbstverständnisses. Zum einen ist da der „Baumeister Trump“, der Mann, der seinen Namen in goldenen Lettern auf Wolkenkratzer prägte und der Politik stets mit der Mentalität eines Immobilienentwicklers begegnet. „Ich bin gut im Bauen“, sagt er, und in diesem Satz schwingt die Überzeugung mit, dass politische und historische Herausforderungen im Grunde massive Bauprojekte sind, die man mit dem richtigen Willen und Kapital einfach durchsetzen kann.

Zum anderen geht es um eine Frage des Geschmacks, die für Trump immer auch eine Frage der Macht ist. Der geplante Ballsaal soll der Welt zeigen, dass Amerika und sein Präsident über die Mittel, die Macht und den Geschmack verfügen, um „beeindruckende Dinge zu errichten“. Es ist eine Vision von nationaler Größe, die sich nicht in abstrakten Werten, sondern in sichtbarem, greifbarem Luxus ausdrückt. Das Zelt ist für ihn ein Symbol der Schwäche; ein goldener Ballsaal wäre ein Denkmal des Triumphs.

Gold, Glanz und Gilded Age – Die Ästhetik der Macht

Die Entwürfe, die das Weiße Haus veröffentlicht hat, lassen keinen Zweifel an der angestrebten Ästhetik. Sie zeigen einen Raum, der nicht subtil ergänzt, sondern dominant inszeniert: hohe Bogenfenster, korinthische Säulen und eine Armee von Kronleuchtern. Die Architektur atmet den Geist des „Gilded Age“, jener Epoche des späten 19. Jahrhunderts, in der Amerikas neue Industrie-Barone ihren Reichtum in neoklassizistischen Palästen zur Schau stellten. Es ist eine Ästhetik, die eine unübersehbare Ähnlichkeit mit Trumps privatem Club Mar-a-Lago aufweist – jenem Ort, den er als Maßstab für wahren Luxus ansieht.

Dieser Stil ist kein Zufall. Er ist die konsequente Fortsetzung dessen, was Trump seit Beginn seiner Amtszeiten im Weißen Haus praktiziert: die schrittweise „Trumpifizierung“ eines öffentlichen Raumes. Es begann mit goldenen Verzierungen im Oval Office, setzte sich fort mit der umstrittenen Pflasterung des historischen Rosengartens und findet nun im Ballsaal-Projekt seinen vorläufigen Höhepunkt. Architektur wird hier zur politischen Waffe, zum Ausdruck einer kulturellen Agenda. Mit seinem Dekret zur „Förderung schöner föderaler bürgerlicher Architektur“ hat Trump bereits 2020 versucht, modernistische Stile aus Regierungsgebäuden zu verbannen, die von Konservativen oft mit ungeliebten politischen Systemen wie dem Sozialismus assoziiert werden.

Der Ballsaal ist somit auch ein Kulturkampf, der in Stein gemeißelt wird. Es geht um die Frage, welche Geschichte Amerika über sich selbst erzählen will. Ist es die der zurückhaltenden, auf demokratischen Prinzipien fußenden Republik, deren Symbole eine gewisse Nüchternheit ausstrahlen? Oder ist es die einer Supermacht, deren Stärke sich im opulenten Glanz eines Imperiums spiegeln muss? Der geplante Bau liefert eine klare Antwort: Er zielt darauf ab, das Weiße Haus von einem Symbol der Demokratie in ein Symbol des Erfolgs zu verwandeln – nach den Maßstäben eines Donald Trump.

Die unsichtbaren Gönner – Wer bezahlt den Präsidentenpalast?

Die vielleicht heikelste Dimension dieses Projekts liegt in seiner Finanzierung. Offiziell soll der 200-Millionen-Dollar-Bau kein Steuergeld kosten. Stattdessen sollen der Präsident selbst und „andere Patriot-Spender“ die Summe aufbringen. Wer diese Gönner sind, bleibt jedoch ein streng gehütetes Geheimnis des Weißen Hauses. Diese Intransparenz hat bei Ethikexperten und politischen Beobachtern sämtliche Alarmglocken schrillen lassen.

Die Sorge ist, dass hier ein gigantisches „Pay-to-play“-System etabliert wird. Ein Spender, der einen signifikanten Beitrag zu einem Projekt leistet, das dem Präsidenten offenkundig eine Herzensangelegenheit ist, könnte sich damit Wohlwollen und Zugang zur Macht erkaufen. „Es ist eine ganze Erweiterung des Pay-to-play-Problems, das wir in der Regierung seit Jahren haben“, warnt Richard W. Painter, der ehemalige Chef-Ethikanwalt unter George W. Bush. Die Frage, die im Raum steht, ist so einfach wie brisant: Was erwartet ein Spender als Gegenleistung für eine Millionenspende an den persönlichen Traum des Präsidenten?

Die Weigerung der Administration, die Spenderliste zu veröffentlichen, gießt zusätzlich Öl ins Feuer des Misstrauens. Sie nährt den Verdacht, dass es sich hier nicht um einen selbstlosen Akt des Patriotismus handelt, sondern um ein verdecktes Geschäft, bei dem ein nationales Denkmal als Währung für politischen Einfluss dient. Der Ballsaal wäre dann nicht nur ein Geschenk an die Nation, sondern vor allem ein Geschenk von anonymen Interessengruppen an den Präsidenten – mit unsichtbaren, aber potenziell bindenden Gegenleistungen.

„Wir bauen das einfach“ – Wenn der Wille das Gesetz bricht

Parallel zu den ethischen Bedenken entfaltet sich ein handfester Konflikt mit den etablierten rechtlichen und administrativen Verfahren. Für ein Bauvorhaben dieser Größenordnung am Weißen Haus schreibt das Bundesgesetz eine umfassende Prüfung durch die National Capital Planning Commission (NCPC) vor – eine unabhängige Agentur, die über die bauliche Entwicklung in der Hauptstadtregion wacht. Dieser Prozess ist bewusst langwierig und rigoros gestaltet, um sicherzustellen, dass historische, ästhetische und ökologische Aspekte sorgfältig abgewogen werden.

Die Vergangenheit zeigt, wie ernst diese Hürde ist. Die Genehmigung für einen neuen Sicherheitszaun um das Weiße Haus dauerte fast zwei Jahre; selbst ein schlichter Tennispavillon durchlief einen mehrjährigen Prozess. Für den gigantischen Ballsaal-Anbau, der die Grundfläche des Exekutivgebäudes fast verdoppeln würde, plant die Trump-Administration jedoch einen Baubeginn innerhalb weniger Monate. Experten halten diesen Zeitplan nicht nur für „optimistisch“, sondern für praktisch unmöglich, wenn man sich an die Regeln hält.

Das Vorgehen der Administration legt den Verdacht nahe, dass man nicht vorhat, sich an die Regeln zu halten. Zunächst argumentierten Beamte, eine alte Verordnung würde dem Präsidenten erlauben, die Kommission zu umgehen – eine Behauptung, die sie nach Konfrontation durch Journalisten schnell wieder relativierten. Dieses Manöver wirkt wie der Versuch, Fakten zu schaffen, bevor das institutionelle Immunsystem der Bürokratie und des Rechtsstaats reagieren kann. Es offenbart eine Haltung, die besagt: Wenn der Wille des Präsidenten stark genug ist, müssen sich die Prozeduren beugen – und nicht umgekehrt. Es ist ein Stresstest für die Checks and Balances, ausgetragen am Fundament des Weißen Hauses.

Mehr als nur ein Gebäude – Das Vermächtnis im Stein

Befürworter des Projekts, wie die White House Historical Association, weisen darauf hin, dass das Weiße Haus schon immer ein lebendiges, sich veränderndes Gebäude war. Der Süd- und Nordportikus, der West und East Wing, ja selbst der heute ikonische Truman-Balkon – all diese Anbauten stießen zu ihrer Zeit auf Widerstand und Bedenken. Doch der Vergleich hinkt. Viele dieser historischen Veränderungen waren Reaktionen auf funktionale Notwendigkeiten oder strukturelle Krisen, wie die komplette Entkernung des Gebäudes unter Präsident Truman, als es einzustürzen drohte.

Trumps Ballsaal entspringt keiner solchen Notwendigkeit. Er ist die Verwirklichung einer rein persönlichen, ästhetischen Vision, die sich über funktionale oder historische Argumente hinwegsetzt. Damit droht er, die feine Balance zu verschieben, die das Weiße Haus zu dem macht, was es ist: ein Arbeitsplatz, ein Zuhause und vor allem ein nationales Symbol, das allen Amerikanern gehört. Die Kritiker fragen zurecht, was es über die Prioritäten einer Regierung aussagt, wenn sie inmitten komplexer nationaler Herausforderungen ihre Energie auf ein derartiges Luxusprojekt konzentriert.

Am Ende führt der Spaziergang auf dem Dach zurück zur fundamentalen Frage, die über diesem Projekt schwebt: Wem gehört das Weiße Haus? Ist es das „Haus des Volkes“ („The People’s House“), ein Erbe, das jede Generation von der vorherigen übernimmt und mit Respekt weitergibt? Oder kann es zur persönlichen Leinwand eines einzelnen Präsidenten werden, der entschlossen ist, seine architektonische und politische Signatur darauf zu hinterlassen? Der Kampf um den Ballsaal ist ein Kampf um die Seele dieses Gebäudes. Und sein Ausgang wird mehr darüber aussagen, in welchem Zustand sich die amerikanische Demokratie befindet, als es jede Rede je könnte.