In den Gewässern der Karibik zieht ein Sturm auf, doch dieser ist nicht meteorologisch. Ein Flugzeugträgerverband der Vereinigten Staaten, die USS Gerald R. Ford, begleitet von Zerstörern, Bombern und Tausenden Soldaten, hat Position bezogen. Offiziell dient diese massive Machtdemonstration einem neuen, alten Feind: dem „Narkoterrorismus“. Doch die Ziele, die US-Präsident Donald Trump ins Visier nimmt, sind keine obskuren Kartellbosse, sondern die gewählten Präsidenten von Venezuela und Kolumbien, Nicolás Maduro und Gustavo Petro.

Was sich vor der Küste Südamerikas abspielt, ist weit mehr als ein Polizeieinsatz auf hoher See. Es ist die Entfaltung einer militärischen Eskalation, die auf einem vagen rechtlichen Fundament steht, von innenpolitischen Hardlinern vorangetrieben wird und von einer beispiellosen Desinformationskampagne im eigenen Land flankiert wird. Es ist ein Feldzug, der nicht auf Fakten, sondern auf einer erratischen, persönlichen Machtpolitik basiert und der droht, eine ganze Region in einen neuen, unkontrollierbaren Konflikt zu stürzen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Schatten des Krieges: Amerikas Armada in der Karibik

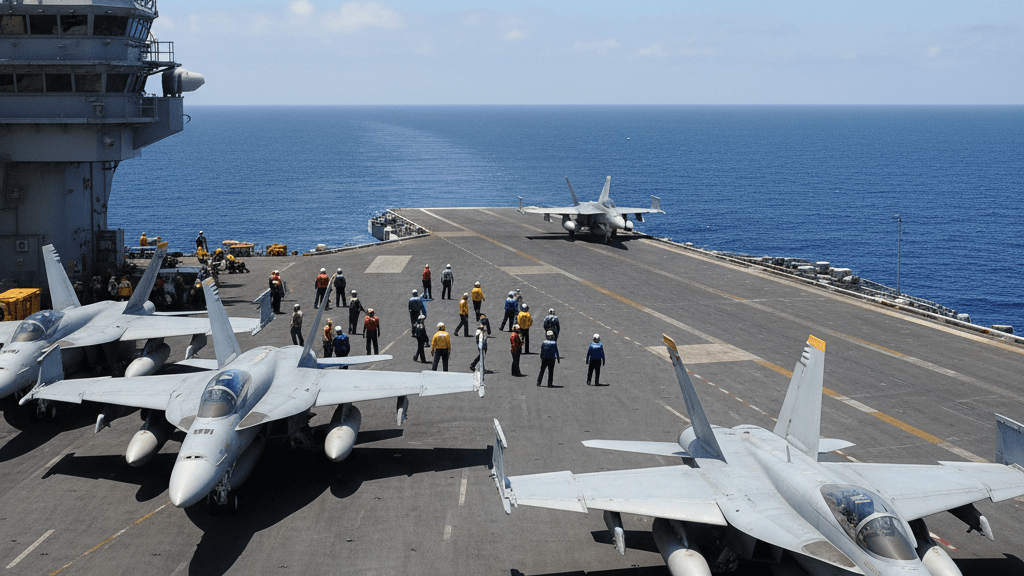

Die schiere Größe des militärischen Aufgebots macht die offizielle Begründung des Anti-Drogen-Kampfes unglaubwürdig. Die USA haben eine Streitmacht in die Region entsandt, wie man sie seit der Kubakrise nicht mehr gesehen hat. Neben dem größten Flugzeugträger der Welt operieren acht weitere Kriegsschiffe, F-35-Kampfjets, P-8-Patrouillenflugzeuge, MQ-9-Reaper-Drohnen und sogar die Elite-Helikoptereinheit des 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR). Überschallfähige B-1-Langstreckenbomber fliegen simulierte Angriffe vor der Küste Venezuelas.

Analysten sind sich einig: Diese Feuerkraft ist nicht darauf ausgelegt, kleine Fischerboote zu jagen. Ein Flugzeugträgerverband ist ein Werkzeug für Angriffe auf Landziele. Präsident Trump selbst nährt diese Spekulationen, wenn er ankündigt, dass nach den Operationen zur See nun „das Land als nächstes dran ist“.

Als Rechtfertigung für die Operationen und für innenpolitische Maßnahmen wie Massenabschiebungen dient die angebliche Bedrohung durch die venezolanische Gang „Tren de Aragua“. Diese Gruppierung ist zwar für Erpressung und Menschenschmuggel bekannt, spielt aber Quellen zufolge keine nennenswerte Rolle im globalen Drogenhandel – ein fadenscheiniger Vorwand für eine Operation dieses Ausmaßes.

Tödliche Schüsse im Morgengrauen: Die rechtlose See

Seit September eskaliert die Operation zur See. US-Streitkräfte haben mindestens zehn Boote in der Karibik und im Pazifik angegriffen und zerstört. Mehr als 43 Menschen wurden dabei getötet. Die Trump-Administration bezeichnet die Opfer pauschal als „Kombattanten“ oder „Narkoterroristen“. Doch auf die entscheidende Frage, welche spezifischen Beweise vorliegen, dass die Angriffe tatsächlich Terroristen und nicht Zivilisten trafen, bleibt die Regierung jede Antwort schuldig. Es gibt keine veröffentlichten Beweise, keine Namen, keine Informationen darüber, ob die Boote bewaffnet waren oder eine unmittelbare Bedrohung darstellten. Senator Rand Paul nannte die Angriffe daher treffend „außergerichtliche Tötungen“.

Dieses Vorgehen bricht fundamental mit etablierten völkerrechtlichen Normen. Anti-Drogen-Operationen zielen traditionell auf die Beschlagnahmung von Schmuggelware und die Festnahme der Verdächtigen (Interdiktion). Die US-Streitkräfte haben jedoch eine Politik des Tötens ohne Vorwarnung etabliert. Als bei einem Angriff zwei Menschen überlebten, wurden sie nicht etwa festgenommen und einem Gericht zugeführt – was die USA gezwungen hätte, eine rechtliche Grundlage für die Angriffe offenzulegen –, sondern man setzte sie in ihrem Heimatland wieder ab.

Die rechtliche Argumentation der Administration ist ein Geflecht aus vagen Behauptungen. Man beruft sich auf „Artikel II“-Befugnisse der Verfassung und die Behauptung, Maduro sei kein Staatsoberhaupt mehr, sondern der Kopf einer terroristischen Drogenoperation. Wie brüchig diese offizielle Darstellung ist, zeigt ein interner Vorgang: Admiral Alvin Holsey, der Leiter des U.S. Southern Command, äußerte privat erhebliche Bedenken gegen die Operationen und kündigte nach einer angespannten Auseinandersetzung mit Verteidigungsminister Pete Hegseth seinen frühzeitigen Rücktritt an. Wenn der verantwortliche Admiral die Strategie nicht mehr mitträgt, wie solide kann sie dann sein?

Der Architekt des Konflikts: Trumps erratische Machtpolitik

Um die Eskalation zu verstehen, muss man den Blick vom Meer auf Washington richten. Analysten beschreiben Trumps Außenpolitik im zweiten Term als zunehmend erratisch, instinktiv und unvorhersehbar. Es geht weniger um eine kohärente nationale Strategie als um die persönliche Machtsteigerung des Präsidenten („personal aggrandizement“).

Trumps Weltsicht basiert auf Deals zwischen „starken Männern“, die über die Köpfe von Völkern und Parlamenten hinweg geschlossen werden. Es ist eine Geopolitik des „Might makes right“, in der internationales Recht und Diplomatie als hinderlich empfunden werden.

Diese impulsive Politik wird von innenpolitischen Akteuren kanalisiert. Allen voran hat Außenminister Marco Rubio, ein langjähriger Hardliner in der Lateinamerikapolitik, die Venezuela-Agenda an sich gerissen. Er war es, der Trump nicht mit Argumenten über Demokratie oder Menschenrechte – Themen, für die der Präsident wenig übrig hat – überzeugte, sondern indem er die Krise als Drogenproblem umdeutete. Das Ziel bleibt jedoch dasselbe: der Regime-Change in Caracas.

Die Aggression richtet sich dabei nicht nur gegen den autoritären Maduro. Auch der demokratisch gewählte linke Präsident Kolumbiens, Gustavo Petro, wurde von Trump als „illegaler Drogenführer“ bezeichnet. Die USA verhängten Sanktionen gegen ihn und seine Regierung, angeblich, weil die Kokainproduktion gestiegen sei. Analysten halten diese Sanktionen für völlig ungeeignet, um die Kokainproduktion zu reduzieren. Vielmehr offenbaren sie einen tiefen strategischen Zielkonflikt: Die USA bekämpfen mit Kolumbien einen potenziell notwendigen regionalen Partner, den sie für jede Form der Stabilisierung in Venezuela dringend bräuchten.

Maduros verzweifelte Manöver: Krypto, Putin und Kanonenboote

Die Reaktionen in Südamerika fallen unterschiedlich aus, sind aber von derselben Dringlichkeit geprägt. Nicolás Maduro in Venezuela verurteilt die US-Militärpräsenz als „feindliche Provokation“ und „Fabrikation eines Krieges“. Er reagiert mit eigenen Militärübungen zur Küstenverteidigung und nutzt die externe Bedrohung, um innenpolitisch gegen Oppositionsführer wie Leopoldo López vorzugehen, dem er wegen dessen Unterstützung für die US-Intervention die Staatsbürgerschaft entziehen will.

Parallel sucht Maduro international Unterstützung und besiegelt eine „strategische Partnerschaft“ mit Russland. Diese Kooperation in den Bereichen Energie, Bergbau und Sicherheit ist jedoch vor allem symbolisch. Sie reicht nicht an die weitreichenden Beistandsverpflichtungen heran, die Moskau etwa mit Nordkorea eingegangen ist, und bietet keine Garantie gegen eine US-Intervention.

Kolumbiens Präsident Petro reagiert ebenfalls mit scharfer Rhetorik. Er wirft den USA die „Willkür eines Unterdrückungsregimes“ vor und betont, seine Regierung habe mehr Kokain beschlagnahmt als jede andere zuvor. Doch anders als Maduro, der auf militärische Abschreckung setzt, geht Petro in die verbale Offensive und ruft nach einem tödlichen US-Angriff nahe der kolumbianischen Küste zur Abwahl Trumps auf.

Einzig die Regierung von Trinidad und Tobago, unmittelbar vor der Küste Venezuelas gelegen, bricht aus der regionalen Kritik aus. Premierministerin Kamla Persad-Bissessar befürwortet die US-Militärpräsenz und die tödlichen Angriffe auf Boote. Sie erlaubt US-Zerstörern wie der USS Gravely das Andocken für gemeinsame Übungen und stellt sich damit offen gegen die eigene Bevölkerung und die Karibische Gemeinschaft (CARICOM), die zur Deeskalation aufruft.

Wenn die Wahrheit stirbt: Wie das Pentagon die Öffentlichkeit verwirrt

Während die militärische Eskalation voranschreitet, sorgt die Trump-Administration dafür, dass die öffentliche Kontrolle in den USA systematisch ausgehebelt wird. Im Pentagon findet ein Austausch der Presse statt, der einer Gleichschaltung gleichkommt. Traditionelle, kritische Medien – von der Washington Post bis hin zu Fox News – wurden durch neue Restriktionen, die das Veröffentlichen von Informationen verbieten, die offiziellen Darstellungen widersprechen, aus dem Verteidigungsministerium vertrieben.

Ihren Platz nehmen nun Akteure ein, die weniger für militärische Expertise als für ihre Loyalität zu Trump und die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannt sind. Dazu gehören LindellTV des „MyPillow“-Unternehmers Mike Lindell, The Epoch Times (mit Verbindungen zur Falun-Gong-Bewegung) und Timcast Media, dessen Gründer Tim Pool für ein Unternehmen arbeitete, das heimlich von russischen Staatsmedien (RT) finanziert wurde.

Das Ziel dieser neuen Medienlandschaft ist nicht, eine einheitliche Propagandalinie zu verbreiten. Das Ziel ist Verwirrung. Indem man die Öffentlichkeit mit widersprüchlichen Narrativen, Halbwahrheiten, Skandalen und Unterhaltung bombardiert, soll ein Zustand permanenter Unsicherheit erzeugt werden. Wenn die Bürger nicht mehr wissen, was sie glauben sollen, werden sie apathisch. Diese Apathie ist das eigentliche Ziel: Sie stellt sicher, dass die Militäraktionen in der Karibik ohne nennenswerten öffentlichen Widerstand fortgesetzt werden können.

Am Rande des Abgrunds: Venezuelas Krypto-Wette

Die unmittelbarsten Opfer dieser Politik sind die Menschen in Venezuela. Die erneute Verschärfung der US-Sanktionen trifft eine Wirtschaft, die sich gerade erst mühsam von einem jahrelangen Kollaps zu erholen begann. Die neuen Maßnahmen würgen diese Erholung ab. Die Inflation schnellt wieder in dreistellige Raten. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg der Inflationsrate von 50 Prozent auf 600 Prozent und warnen vor einer Rückkehr zur Hyperinflation im Jahr 2026.

Maduros Regierung versucht, diesem ökonomischen Würgegriff mit einer radikalen Strategie zu entkommen: der Umstellung der Staatsfinanzen auf Kryptowährungen. Venezuela verkauft den Großteil seines Öls mittlerweile an China und lässt sich in Krypto bezahlen. Um dieses Geld in die Wirtschaft zu schleusen, nutzt die Regierung autorisierte Krypto-Börsen und sogenannte Stablecoins (wie Tether), die an den US-Dollar gekoppelt sind.

Doch diese Wette ist hochriskant. Venezuela macht sich von digitalen Plattformen wie Binance abhängig – einem Unternehmen, dessen Gründer erst kürzlich von Präsident Trump begnadigt wurde. Sowohl Binance als auch die Herausgeber von Stablecoins wie Tether unterliegen potenziell selbst US-Regulierungen. Die USA hätten technisch die Möglichkeit, diese digitalen Vermögenswerte mit einem Knopfdruck einzufrieren, was den venezolanischen Finanz-Notausgang über Nacht kollabieren ließe.

Warum Venezuela nicht Panama ist: Die Lehren der Geschichte

Die Trump-Administration scheint auf eine Wiederholung der US-Invasion in Panama 1989 zu spekulieren, als der ebenfalls des Drogenhandels beschuldigte Machthaber Manuel Noriega schnell gestürzt wurde. Doch Historiker warnen eindringlich davor, diese Analogie zu bemühen. Venezuela ist nicht Panama. Panama war 1989 ein Kleinstaat mit unter drei Millionen Einwohnern und einer permanenten US-Militärbasis. Venezuela ist ein geografisch riesiges Land mit fast 30 Millionen Einwohnern und verfügt über eine funktionsfähige Luftverteidigung, einschließlich Tausender russischer Kurzstreckenraketen.

Selbst die als „Erfolg“ gefeierte Panama-Invasion war ein Desaster für die Zivilbevölkerung. US-Streitkräfte legten ganze Stadtviertel in Schutt und Asche; die Zahl der zivilen Todesopfer wird auf Hunderte, wenn nicht Tausende geschätzt. Tausende wurden obdachlos. Und das erklärte Ziel, der Drogenhandel, nahm nach der Invasion sogar zu.

Für Venezuela warnen Analysten vor einem noch düstereren Szenario. Ein militärisch erzwungener Sturz Maduros, ohne einen gangbaren Plan für die Zeit danach, könnte das Land in ein Chaos stürzen, das an die Situation in Libyen nach dem Fall Gaddafis erinnert. Mechanismen zur Deeskalation sind kaum erkennbar. Maduro hat zwar Öl als Verhandlungsmasse angeboten, aber einen Machtverzicht kategorisch ausgeschlossen. Die Trump-Administration wiederum hat die Diplomatie aufgegeben und lehnt eine Konsultation des Kongresses ab. In diesem hochgradig personalisierten Konflikt, in dem es um das politische Überleben des einen und das Ego des anderen geht, sind die Kanäle für eine friedliche Lösung verstopft. Der Kurs ist auf Konfrontation gesetzt.