Ein Schuss hallt durch die Gänge einer Universität in Utah, und mit ihm zerbricht mehr als nur ein Leben. Der Tod von Charlie Kirk, dem 31-jährigen konservativen Aktivisten, Freund des Präsidenten und Vater zweier Kinder, ist eine menschliche Tragödie, die das Land für einen Moment innehalten lassen könnte. Doch dieser Moment der Stille ist kurz. Bevor die Spurensicherung ihre Arbeit beendet hat, bevor die Identität und die Motive des Täters auch nur im Ansatz geklärt sind, setzt im Weißen Haus eine sorgfältig orchestrierte Maschinerie ein. Sie verwandelt die persönliche Trauer um einen Freund in das Fundament für einen umfassenden politischen Feldzug. Die Reaktion der Regierung Trump auf diesen Mord ist mehr als nur die Suche nach einem Kriminellen. Es ist die Instrumentalisierung eines Verbrechens, um einen lange gehegten Krieg gegen Kritiker, Andersdenkende und eine als feindlich definierte „radikale Linke“ mit der vollen Wucht des Staates zu führen. Was wir in diesen Tagen beobachten, ist die bedrohliche Unschärfe der Grenze zwischen legitimer Strafverfolgung und politischer Säuberung – ein Testlauf, wie weit sich die Macht des Staates im Namen der Sicherheit gegen die Freiheit des Wortes wenden lässt.

Die Anatomie der Vergeltung: Ein Staat greift durch

Die Antwort der Regierung auf den Mord an Kirk ist kein einzelner Hammerschlag, sondern das Auswerfen eines weitmaschigen Netzes, das weit über den eigentlichen Täter hinausreicht. Es ist ein mehrstufiger Plan, der darauf abzielt, nicht nur eine Tat, sondern eine ganze Haltung zu bestrafen. Präsident Trump selbst gibt die Richtung vor, als er ankündigt, nicht nur den Mörder zu finden, sondern auch jene „Organisationen, die sie finanzieren und unterstützen“. Wer diese Organisationen sind, bleibt im Vagen – ein bewusst geschaffener Raum für Interpretation, der es erlaubt, den Fokus nach Belieben zu verschieben. Doch seine Helfer in der Administration und auf Ebene der Bundesstaaten füllen diese Leerstelle schnell mit konkreten Zielen in einem koordinierten Vorgehen, das verschiedene Hebel der Macht nutzt. So inszeniert sich im Außenministerium Vize-Außenminister Christopher Landau als „El Quitavisas“ – der Visa-Vernichter –, indem er die Öffentlichkeit auffordert, ihm ausländische Staatsbürger zu melden, die den Mord rechtfertigen. Ein Tweet wird so potenziell zum Grund für die Annullierung eines Visums und administrative Macht zur Waffe im Kulturkampf. Gleichzeitig zielt der Angriff auf den Bildungssektor, wo Floridas Gouverneur Ron DeSantis Lehrern mit Entlassung droht und die Schule, traditionell ein Ort des kritischen Denkens, zur Zone der Gesinnungskontrolle erklärt. Die Vision einer totalen Erfassung skizziert schließlich der Abgeordnete Clay Higgins, der nicht nur Social-Media-Konten sperren, sondern Kritikern auch ihre Gewerbe- und Führerscheine entziehen will. Seine Worte, er werde diese Menschen „mit äußerster Voreingenommenheit streichen“, enthüllen eine Logik, die nicht mehr zwischen einer unappetitlichen Meinungsäußerung und einer kriminellen Handlung unterscheidet. Diese Maßnahmen sind keine bloßen Drohgebärden. Sie sind das Fundament für eine Infrastruktur der Repression, die auf der Annahme beruht, dass unliebsame Worte der direkte Vorläufer von Gewalttaten sind – eine Kausalität, die im konkreten Fall völlig unbelegt ist.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Das Orchester des Zorns: Wer die Fäden zieht

Hinter dieser konzertierten Aktion stehen verschiedene Akteure mit unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Motiven. An der Spitze steht Präsident Trump, der den Mord an seinem Freund emotional und politisch auflädt. Er stilisiert Kirk zu einem „Giganten seiner Generation“ und einem „Verfechter der Gewaltlosigkeit“ und verleiht ihm posthum die Presidential Medal of Freedom. Diese Heroisierung ist die moralische Grundlage für die Härte der Reaktion. Trump agiert als oberster Ankläger, der die „radikale Linke“ für den „Terrorismus“ verantwortlich macht und damit den Ton für alle weiteren Maßnahmen setzt.

Ihm zur Seite steht Stephen Miller, der ideologische Architekt im Weißen Haus. Seine auf X (ehemals Twitter) geäußerte Analyse ist an Düsternis kaum zu überbieten. Er spricht von einer „Ideologie, die im Krieg mit Familie und Natur steht“, die „neidisch, bösartig und seelenlos“ sei. Miller liefert den metaphysischen Überbau. Es geht ihm nicht um einen politischen Gegner, sondern um einen existenziellen Feind, gegen den jeder Kampf gerechtfertigt scheint. Er zielt explizit auf „Pädagogen, Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Therapeuten und Regierungsangestellte“, die in institutionellen Machtpositionen sitzen.

Die strategische Umsetzung obliegt Figuren wie Stabschefin Susie Wiles. Sie spricht von einem „umfassenderen Plan zur Gewalt in Amerika“, an dem man bereits gearbeitet habe. Ihre Rhetorik ist gemäßigter – sie betont, man wolle die freie Meinungsäußerung schützen –, doch sie lässt keinen Zweifel daran, dass der Präsident dem Volk bald mitteilen werde, „was wir vorhaben“. Sie ist die Organisatorin, die den politischen Willen in konkrete Handlungsoptionen übersetzt.

Und schließlich gibt es die Vollstrecker und Verstärker wie DeSantis und Higgins, die auf ihrer Ebene die Direktiven aus Washington aufnehmen und in die Tat umsetzen. Sie nutzen die Gelegenheit, um ihre eigene politische Agenda voranzutreiben und sich als entschlossene Kämpfer gegen die angebliche linke Bedrohung zu profilieren. Gemeinsam bilden sie ein Orchester, das die Trauer um Charlie Kirk in eine machtvolle Symphonie des Zorns und der Vergeltung verwandelt.

Das selektive Gedächtnis der Macht

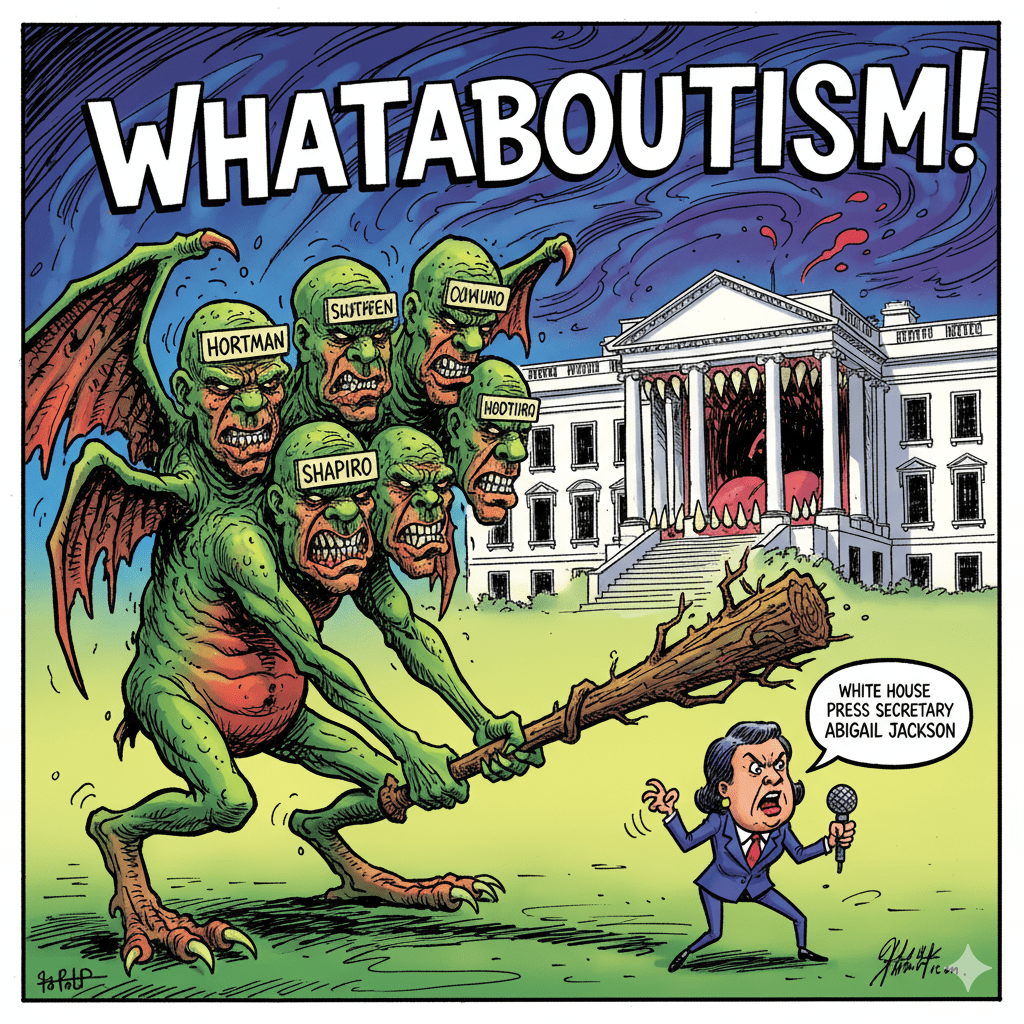

Die moralische Entrüstung der Regierung wäre möglicherweise glaubwürdiger, wenn sie nicht auf einem Auge blind wäre. Die Vehemenz, mit der der Mord an Charlie Kirk als politischer Terrorismus der Linken gedeutet wird, steht in scharfem Kontrast zum dröhnenden Schweigen des Präsidenten bei ähnlichen Taten gegen seine politischen Gegner. Der Artikel erinnert an die Ermordung des demokratischen Abgeordnetenpaares Melissa und Mark Hortman in Minnesota und den versuchten Mord an Gouverneur Josh Shapiro und seiner Familie durch Brandstiftung.

Diese Vorfälle finden in Trumps Aufzählung politisch motivierter Gewalt keine Erwähnung. Konfrontiert mit dieser Diskrepanz, reagiert das Weiße Haus nicht mit einer Erklärung, sondern mit einem Angriff auf den Überbringer der Nachricht. Die Sprecherin Abigail Jackson wirft der Washington Post „Whataboutism“ vor und bezeichnet die Zeitung als „beschämend“. Diese Abwehrstrategie ist entlarvend. Sie zeigt, dass es nicht um ein universelles Prinzip gegen politische Gewalt geht, sondern um dessen parteiische Anwendung. Gewalt gegen das eigene Lager ist ein Staatsverbrechen, das eine Mobilisierung des gesamten Regierungsapparates rechtfertigt. Gewalt gegen die andere Seite ist offenbar ein bedauerlicher Einzelfall, dessen Erwähnung als Störmanöver gilt. Diese Doppelmoral untergräbt nicht nur die Legitimität des Vorgehens, sondern nährt auch den Zynismus, dass es hier weniger um Gerechtigkeit als um die Ausnutzung einer günstigen Gelegenheit geht.

Ein Urteil ohne Beweise: Der fatale Sprung der Logik

Die gesamte Argumentationskette der Regierung ruht auf einer einzigen, entscheidenden Annahme: dass eine linke Hass-Rhetorik direkt zu dem Mord an Charlie Kirk geführt hat. Doch für diese Behauptung fehlt bis zum späten Donnerstagabend jeglicher Beweis. Die Identität des Schützen ist unbekannt, seine Motive sind es ebenso. Die Regierung hat den Schuldigen – eine diffuse „radikale Linke“ – bereits benannt, bevor die Ermittlungen überhaupt begonnen haben.

Dieser logische Kurzschluss ist der Kern des Problems. Ein Rechtsstaat unterscheidet zwischen Verdacht und Beweis, zwischen Korrelation und Kausalität. Die Trump-Administration hingegen operiert auf der Grundlage einer politischen Gewissheit, die keine Fakten benötigt. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses deutet an, man könne sich auf Täter konzentrieren, die ihre Absichten in sozialen Medien ankündigen. Doch selbst das ist im Fall Kirk reine Spekulation.

Indem die Regierung eine unbelegte Behauptung zur Grundlage weitreichender staatlicher Maßnahmen macht, schafft sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Wenn die bloße Zugehörigkeit zu einer politischen Richtung oder das Äußern einer unliebsamen Meinung ausreicht, um als potenzieller Wegbereiter für Terrorismus ins Visier des Staates zu geraten, sind die Grundfesten der bürgerlichen Freiheiten in Gefahr. Es ist der Versuch, eine Atmosphäre der Einschüchterung zu schaffen, in der Kritik an der Regierung nicht mehr nur ein legitimes Recht, sondern ein potenzielles Risiko darstellt. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der der Staat seine Bürger nicht mehr für ihre Taten, sondern für ihre vermuteten Absichten und ihre Gesinnung zur Verantwortung zieht?

Der Weg in die illiberale Demokratie

Die nach dem Tod von Charlie Kirk ausgerufene Offensive ist mehr als eine Überreaktion in einem Moment der Trauer. Sie ist die konsequente Fortsetzung einer Politik, die den politischen Gegner entmenschlicht und den Staat als Instrument zur Disziplinierung der Gesellschaft versteht. Die langfristigen Risiken dieser Strategie sind immens. Statt die politische Gewalt zu reduzieren, droht sie, die Gräben weiter zu vertiefen und einen Teufelskreis aus Aktion und Reaktion in Gang zu setzen. Wenn Lehrer, Beamte und ausländische Besucher für ihre Worte mit dem Verlust ihrer Existenzgrundlage rechnen müssen, wird der öffentliche Raum enger, die Debatte ärmer und die Angst größer.

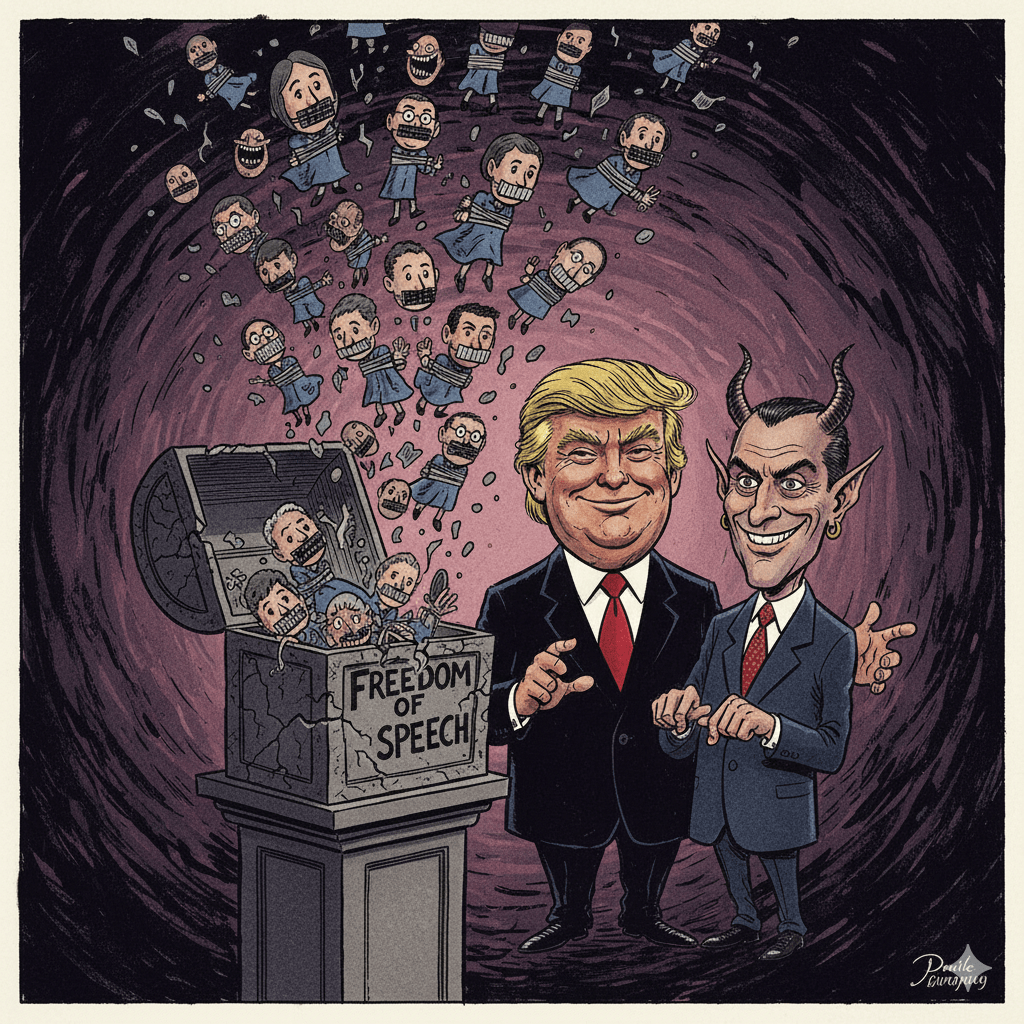

Die Regierung schafft ein Klima, in dem Selbstzensur zur Überlebensstrategie wird. Der von Susie Wiles halbherzig erwähnte Schutz der freien Meinungsäußerung verkommt zur leeren Floskel, wenn gleichzeitig ein ganzes Arsenal an Sanktionen gegen unliebsame Stimmen aufgefahren wird. Am Ende dieser Entwicklung steht ein Staat, der nicht mehr der neutrale Schiedsrichter im Wettbewerb der Ideen ist, sondern der aktive und parteiische Förderer der einen und Unterdrücker der anderen Ideologie. Es ist der leise, aber stetige Abschied von den Prinzipien einer offenen Gesellschaft. Die Trauer um Charlie Kirk hätte ein Anlass sein können, über die verheerende Logik politischer Gewalt nachzudenken. In den Händen dieser Regierung wird sie zu deren Brandbeschleuniger.