Die Vereinigten Staaten erleben eine Ära, in der die Einwanderungspolitik nicht mehr nur ein administrativer Prozess ist, sondern zu einem Instrument des politischen Kampfes transformiert wurde. Unter der Trump-Administration hat sich eine Strategie entfaltet, die auf Konfrontation, gezielter Desorganisation und der Schaffung medienwirksamer Krisen beruht. Die Analyse der jüngsten Entwicklungen zeichnet das Bild einer Regierung, deren Vorgehen weniger auf kohärente Sicherheits- oder Wirtschaftspolitik abzielt, als vielmehr auf die Mobilisierung der eigenen Basis, die Schwächung politischer Gegner und die fundamentale Infragestellung rechtsstaatlicher Normen. Es ist ein Vorgehen, das tiefe Wunden in der Gesellschaft hinterlässt und die Frage aufwirft, ob das Ziel die Kontrolle der Migration oder die Kontrolle der politischen Agenda ist.

Vom Streifenwagen zur Abschiebung: Die Allgegenwart der Angst

Die vorderste Front dieses neuen Kampfes verläuft nicht an der Grenze, sondern auf den Straßen amerikanischer Städte und Gemeinden. Ein zentrales Werkzeug ist die drastische Ausweitung des sogenannten 287(g)-Programms. Wurde diese Kooperation zwischen der Einwanderungsbehörde ICE und lokalen Polizeikräften früher primär in Gefängnissen angewandt, so hat sich ihr Fokus unter der Trump-Regierung dramatisch verschoben. In nur fünf Monaten stieg die Zahl der Abkommen um über 400 Prozent auf mehr als 700 Partnerschaften in 40 Bundesstaaten. Die entscheidende Neuerung: Hunderte dieser neuen Vereinbarungen ermächtigen nun auch Streifenpolizisten, bei ihren täglichen Einsätzen als Einwanderungsbeamte zu agieren.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Konsequenzen sind unmittelbar und verändern die Natur der Polizeiarbeit fundamental. Eine alltägliche Verkehrskontrolle, früher eine Bagatelle, wird für Millionen Menschen zur existentiellen Bedrohung. Der Fall von Hilario Martínez García, der 25 Jahre in den USA gelebt hatte und bei einer solchen Kontrolle in Tennessee verhaftet und später abgeschoben wurde, ist sinnbildlich. Er hatte, wie viele andere, keine gewalttätigen Vorstrafen. Diese Praxis verwandelt lokale Polizisten in die „Arme und Beine von ICE“ und sät ein tiefes Misstrauen in den Gemeinden. Viele Polizeibehörden hatten sich lange gegen eine solche Vermischung der Aufgaben gewehrt, aus Sorge, es würde Rassismus fördern und die öffentliche Sicherheit untergraben, wenn Immigranten aus Angst nicht mehr mit der Polizei kooperieren. Diese Bedenken werden nun von der Regierung beiseite gewischt, die in den Partnerschaften ein Schlüsselelement ihrer Abschiebungsstrategie sieht.

Ein Land im juristischen Kleinkrieg: Städte und Staaten im Visier

Die aggressive Durchsetzungspolitik der Bundesregierung provoziert einen beispiellosen juristischen und politischen Konflikt mit Bundesstaaten und Kommunen. Die Auseinandersetzungen werden an mehreren Fronten geführt. In Florida versuchte die Regierung unter Gouverneur Ron DeSantis, ein Gesetz durchzusetzen, das die illegale Einreise in den Bundesstaat zu einem Vergehen erklärt – ein Versuch, auf Landesebene in die ausschließliche Zuständigkeit des Bundes für Einwanderungsrecht einzugreifen. Dies führte zu einem erbitterten Rechtsstreit mit einem Bundesgericht, der bis zum Supreme Court eskaliert wurde.

Parallel dazu nutzt die Administration Bundesmittel als Druckmittel, um die Kooperation in der Einwanderungspolitik zu erzwingen. Ein Bundesrichter blockierte temporär den Versuch des Verkehrsministeriums, Bundesstaaten Finanzmittel in Milliardenhöhe zu entziehen, sollten sie sich nicht den Forderungen der Regierung beugen. Der Richter argumentierte, die Regierung versuche, sich die Macht des Kongresses über den Haushalt anzumaßen und die Souveränität der Bundesstaaten zu untergraben, indem sie diese zwinge, ihre Polizeikräfte gegen den eigenen Willen einzusetzen. Diese Konflikte zeigen einen tiefen Riss im föderalen System der USA, bei dem die Einwanderungsfrage zum Hebel für einen größeren Kampf um Macht und Zuständigkeiten wird.

Kollateralschaden als Kalkül: Wenn Unschuldige zur Zielscheibe werden

Die offizielle Begründung für die Massenverhaftungen konzentriert sich auf die öffentliche Sicherheit und die Entfernung krimineller Elemente. Die Realität vor Ort, wie sie in den Quellen dokumentiert wird, stellt dieses Narrativ jedoch massiv infrage. Die Verhaftung der 19-jährigen Stipendiatin Ximena Arias Cristóbal, die nachweislich fälschlicherweise wegen eines Verkehrsvergehens angehalten wurde, zeigt die Anfälligkeit des Systems für Fehler und potenzielles Racial Profiling. Noch gravierender ist der Fall von Miguel Rojas Mendoza, der sich mit einem temporären Schutzstatus legal in den USA aufhielt und dennoch verhaftet und schließlich in ein berüchtigtes Gefängnis in El Salvador deportiert wurde.

Statistiken untermauern diese Einzelfälle. Bei einer Razzia in Tennessee hatten 70 der fast 200 verhafteten Migranten keinerlei Vorstrafen. Das gezielte Vorgehen gegen Personen, die sich an die Regeln halten, wie etwa bei der neuen Taktik, Migranten direkt bei ihren Anhörungen in Einwanderungsgerichten festzunehmen, untergräbt das Vertrauen in das Rechtssystem. Hierbei wird das Verfahren gezielt torpediert: Der Staatsanwalt lässt den Fall fallen, wodurch der rechtliche Schutz des Migranten erlischt und ICE-Agenten im Flur zugreifen können. Selbst Richter und Politiker, die versuchen, diesen Praktiken entgegenzuwirken, werden zu Zielscheiben, wie die Anklage gegen eine Richterin in Milwaukee wegen Behinderung der Justiz oder die Verhaftung des New Yorker Rechnungsprüfers Brad Lander zeigen. Diese Fälle deuten darauf hin, dass es weniger um die gezielte Verfolgung von Kriminellen geht, als vielmehr um die Maximierung der Verhaftungszahlen und die Demonstration staatlicher Macht, selbst wenn dabei Unschuldige und legal Anwesende zum Kollateralschaden werden.

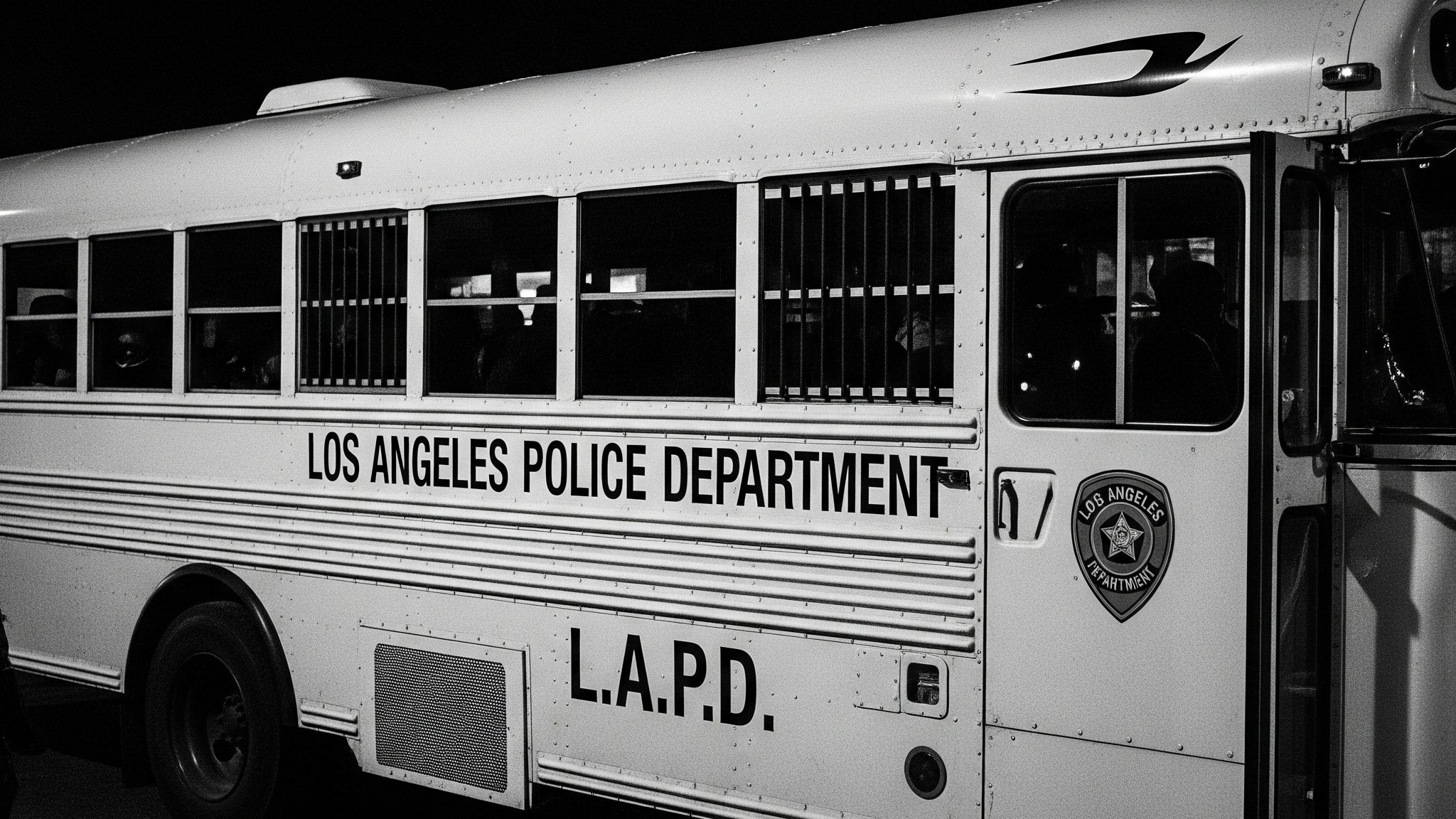

Die Politik der Inszenierung: Chaos, Kontrolle und die Macht der Bilder

Die Einwanderungsstrategie der Trump-Administration ist untrennbar mit einer Politik der Inszenierung verbunden. Die Razzien und die daraus resultierenden Proteste, insbesondere in demokratisch regierten Städten wie Los Angeles, werden gezielt genutzt, um Bilder von Chaos und Gesetzlosigkeit zu produzieren. Diese Bilder dienen dem Präsidenten als Rechtfertigung für ein noch härteres Durchgreifen und die Eskalation der Mittel, bis hin zum Einsatz des Militärs im Inland. Trump selbst deutete dieses Vorgehen als gezielten Schlag gegen die „Machtzentren der Demokraten“, denen er vorwirft, illegale Einwanderer zur Manipulation von Wahlen zu nutzen.

Die Strategie ist klar: In einer liberalen Hochburg wird eine Krise provoziert, die die lokale demokratische Führung als hilflos erscheinen lässt, um dann als starker Mann die „Ordnung“ mit föderalen Kräften wiederherzustellen. Dass diese „Unruhen“ oft eine direkte Reaktion auf die harschen Razzien sind und die eingesetzten Kräfte wie die Nationalgarde oder die Marines rechtlich kaum Handlungsspielraum haben, spielt in dieser medialen Erzählung eine untergeordnete Rolle. Es geht um die filmische Darstellung von Stärke und die Schaffung einer Realität, die das eigene politische Narrativ stützt.

Gleichzeitig offenbaren die internen Widersprüche der Regierung die politischen Kalküle hinter der Fassade der Härte. Der abrupte Kurswechsel bei Razzien an Arbeitsplätzen ist hierfür das beste Beispiel. Nachdem Lobbygruppen aus der Landwirtschaft und der Hotelbranche vor den ökonomischen Folgen warnten, wurden diese Sektoren kurzzeitig von den Razzien ausgenommen. Diese Entscheidung wurde jedoch nach nur wenigen Tagen wieder rückgängig gemacht, offenbar auf Druck von Hardlinern im Weißen Haus wie Stephen Miller. Dieses Hin und Her zeigt, dass die Politik weniger von einem konsistenten Plan als von einem ständigen Tauziehen zwischen wirtschaftlichen Interessen der eigenen Wählerschaft und dem ideologischen Bedürfnis nach maximaler Härte geprägt ist.

Stiller Protest und ziviler Ungehorsam: Amerikas neue Widerstandsbewegung

Die aggressive Vorgehensweise der Regierung hat eine vielfältige Gegenbewegung aus der Zivilgesellschaft provoziert. In New York hat sich ein Netzwerk aus Freiwilligen, Aktivisten und Anwälten gebildet, das Migranten zu ihren Gerichtsterminen begleitet. Ihr Ziel ist es, „Zeugnis abzulegen“ und sicherzustellen, dass die Betroffenen in einem einschüchternden System nicht allein sind. Diese Begleitungen sind eine direkte Reaktion auf die Taktik der ICE, Menschen direkt im Gerichtsgebäude zu verhaften, einem Ort, der eigentlich Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit symbolisieren sollte.

Auch an anderen Orten formiert sich Widerstand. In San Diego besuchen Geistliche die Gerichte, um ihre Solidarität zu zeigen und den Migranten das Gefühl zu geben, nicht als „gejagte Tiere“ allein gelassen zu werden. Die zunehmende Sichtbarkeit der Razzien, die nun tagsüber in Restaurants, an Arbeitsplätzen oder in Wohnvierteln stattfinden, konfrontiert auch unbeteiligte Amerikaner mit der Härte der Politik. Dies führt zu spontanen Protesten, bei denen Bürger die Aktionen mit ihren Handys filmen und die Beamten zur Rede stellen. Diese Reaktionen zeigen, dass die Konfrontation mit der menschlichen Realität der Abschiebungen bei vielen Amerikanern eine Gegenreaktion auslöst, die die Regierung möglicherweise unterschätzt hat. Die öffentliche Meinung scheint sich gegen Trumps Vorgehen zu wenden, je mehr die Menschen davon mitbekommen.

Spaniens offene Arme, Amerikas eiserne Faust: Zwei Welten prallen aufeinander

Während die USA ihre „Mauer“ nicht nur physisch, sondern auch durch Reiseverbote und eine drastische Reduzierung legaler Einwanderungswege errichten, verfolgt Spanien einen diametral entgegengesetzten Kurs und bietet damit ein bemerkenswertes Kontrastmodell. Das Land hat seine Einwanderungsregeln gelockert, Hunderttausenden von Migranten einen legalen Status gewährt und positioniert sich als neues Land der unbegrenzten Möglichkeiten, insbesondere für Menschen aus Lateinamerika.

Dieser Ansatz ist nicht nur humanitär, sondern auch ökonomisch motiviert und erfolgreich. Der Zuzug ausländischer Arbeitskräfte trägt maßgeblich zu einem der stärksten Wirtschaftswachstümer in Europa bei und hilft, die demografischen Probleme einer alternden Bevölkerung zu mildern. Unternehmen füllen gezielt Fachkräftelücken mit ausländischen Talenten. Während in den USA Hunderttausende ihre Arbeitserlaubnis verlieren und damit von „legal“ zu „illegal“ gemacht werden, schafft Spanien legale Wege, die Menschen in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft integrieren.

Die amerikanische Politik hingegen, die auch die Abschiebung in „Drittländer“ wie El Salvador oder Südsudan vorsieht – selbst wenn die Betroffenen dort keinerlei Wurzeln haben und ihnen Folter droht – offenbart eine radikale Abkehr von internationalen Normen und rechtsstaatlichem Schutz. Die juristischen Auseinandersetzungen darüber vor dem Supreme Court, bei denen die liberalen Richter der Mehrheit vorwarfen, „Gesetzlosigkeit zu belohnen“, zeigen, wie fundamental die Grundpfeiler des Asyl- und Menschenrechts herausgefordert werden. Der Vergleich mit Spanien macht deutlich, dass die aktuelle US-Politik nicht alternativlos ist, sondern eine bewusste Entscheidung für einen Weg darstellt, der auf Abschottung und Konfrontation setzt, während andere westliche Nationen in der Migration eine Chance für wirtschaftliche und gesellschaftliche Vitalität erkennen. Dieser Kontrast entlarvt die amerikanische Härte nicht als Notwendigkeit, sondern als politische Wahl mit verheerenden menschlichen und potenziell auch ökonomischen Kosten.