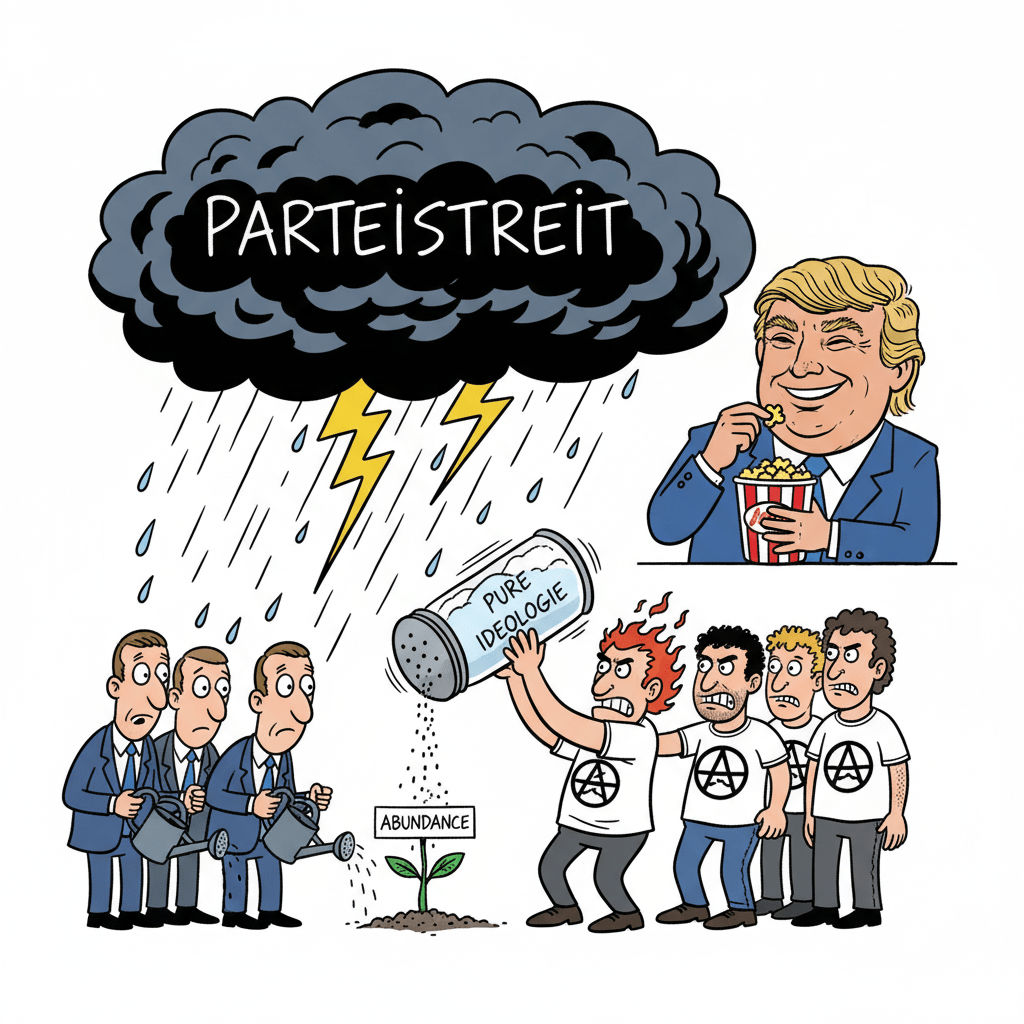

Donald Trump hat sein Augenmerk erneut auf ein Territorium gerichtet, das so weit von den glitzernden Wolkenkratzern Manhattans entfernt ist, wie es nur sein kann: Grönland. Seine wiederholten Avancen, die von Kaufangeboten über vage Andeutungen militärischer Interventionen bis hin zu der schlichten Behauptung reichen, die Insel sei für die „nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten unerlässlich, haben in Kopenhagen und Nuuk gleichermaßen für Empörung und Besorgnis gesorgt. Was aber treibt den Mann, dessen politische Agenda oft von unkonventionellen und disruptiven Ideen geprägt ist, zu dieser erneuten Obsession mit der größten Insel der Welt?

Die Motive scheinen vielschichtig und reichen von simplen geopolitischen Kalkulationen bis hin zu dem narzisstischen Wunsch, dem amerikanischen Staatsgebiet eine weitere, prestigeträchtige Landmasse hinzuzufügen. Strategisch betrachtet ist Grönland in der Tat ein Schlüsselgebiet. Seine Lage zwischen Nordamerika und Russland macht es zu einem potenziellen Bollwerk und einer wichtigen Beobachtungsstation. Die US-Luftwaffenbasis Pituffik Space Base (Thule) ist bereits ein integraler Bestandteil des amerikanischen Raketenfrühwarnsystems. Mit dem fortschreitenden Klimawandel und dem Abschmelzen des arktischen Eises eröffnen sich zudem neue Schifffahrtsrouten, die die strategische Bedeutung der Insel weiter erhöhen könnten. Nicht zu vernachlässigen sind auch die vermuteten immensen Rohstoffvorkommen, darunter kritische Mineralien und seltene Erden, die für die Hightech-Industrien unerlässlich sind und in denen Trump eine Möglichkeit sieht, Chinas wachsendem Einfluss entgegenzuwirken. So gesehen mag Trumps Vision einer Expansion aus Washingtoner Sicht durchaus „ökonomisch und strategisch Sinn“ ergeben.

Doch diese rein rationalen Überlegungen blenden die emotionalen und historischen Verflechtungen aus, die Dänemark und Grönland seit Jahrhunderten verbinden. Für Dänemark, ein Königreich, das sich seiner territorialen Integrität bewusst ist und Grönland als einen autonomen, aber integralen Bestandteil ansieht, sind Trumps wiederholte Vorstöße nicht nur ein diplomatischer Affront, sondern eine existenzielle Herausforderung. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen reagierte bereits in der Vergangenheit mit deutlicher Ablehnung auf Trumps Kaufinteresse und musste nun erneut fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass der amerikanische Präsident seine Pläne keineswegs ad acta gelegt hat. Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen stellte unmissverständlich klar, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe und die grönländische Bevölkerung kein Interesse an einem Anschluss an die USA habe. Die Erinnerung an historische Gebietsverkäufe Dänemarks, wie die der dänischen Jungferninseln an die USA im Jahr 1917, mag in Washington als Präzedenzfall dienen, wird in Kopenhagen und Nuuk jedoch als Relikt einer längst vergangenen Epoche betrachtet.

Auch in Grönland selbst sind die Reaktionen auf Trumps Avancen überwiegend ablehnend. Der Wunsch nach Selbstbestimmung und eventueller Unabhängigkeit von Dänemark ist in der grönländischen Gesellschaft zwar stark verankert, doch die Vorstellung, die koloniale Vergangenheit mit Dänemark gegen eine mögliche neokoloniale Zukunft unter amerikanischer Herrschaft einzutauschen, findet wenig Anklang. Der Wahlsieger der jüngsten Parlamentswahlen in Grönland, Jens-Frederik Nielsen, betonte nach seinem Erfolg, dass die Grönländer ihr Land selbst aufbauen und weder Amerikaner noch Dänen sein wollen. Dennoch gibt es auch Stimmen in Grönland, die in Trumps Interesse eine Chance sehen, sich von der dänischen Vormundschaft zu lösen. Diese Perspektive unterstreicht die komplexe Gemengelage und die tiefgreifenden historischen Traumata, die das Verhältnis zwischen Grönland und Dänemark prägen.

Die geopolitische Dimension von Trumps Grönland-Fantasien reicht weit über bilaterale Beziehungen hinaus. Russlands militärische Präsenz in der Arktis wächst, und auch China zeigt zunehmendes Interesse an der Region, primär aus wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Motiven. In diesem Kontext könnte eine verstärkte amerikanische Präsenz in Grönland als ein Gegengewicht zu diesen Entwicklungen interpretiert werden. Innerhalb der NATO wird daher bereits über eine mögliche stärkere Präsenz des Bündnisses in der Arktis diskutiert, auch um Trump zu signalisieren, dass die sicherheitspolitische Bedeutung der Region erkannt wird und die USA hier kein alleiniges Hoheitsrecht beanspruchen können.

Die zukünftigen Entwicklungen sind ungewiss. Es ist schwer vorstellbar, dass Trump seine Grönland-Ambitionen einfach aufgeben wird. Möglicherweise wird er versuchen, über wirtschaftlichen Druck oder das Schüren von Unabhängigkeitsbestrebungen in Grönland seine Ziele zu verfolgen. Dänemark wiederum wird sich bemühen, die Unterstützung seiner europäischen Partner zu sichern und seine eigene Präsenz in der Arktis zu verstärken. Die grönländische Bevölkerung steht vor der schwierigen Aufgabe, ihren Wunsch nach mehr Autonomie mit der Gefahr einer ungewollten Einflussnahme durch eine Supermacht in Einklang zu bringen.

Letztendlich ist Trumps erneutes Interesse an Grönland mehr als nur eine bizarre Laune eines exzentrischen Politikers. Es ist ein Symptom für das wachsende strategische und wirtschaftliche Ringen um die Arktis, eine Region, deren Bedeutung im 21. Jahrhundert unaufhaltsam zunimmt. Ob Trump seine „Grönland-Fantasien“ in irgendeiner Form verwirklichen kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass seine wiederholten Vorstöße die Beziehungen zwischen den USA, Dänemark und Grönland nachhaltig beeinflussen und die geopolitische Dynamik in der Hohen Norden weiter anheizen werden.