Donald Trumps jüngste Zollpolitik markiert einen ebenso abrupten wie bedenklichen Abschied von Jahrzehnten globaler Handelspolitik, die maßgeblich von den Vereinigten Staaten selbst geprägt wurde. Anstatt auf die bewährten Mechanismen internationaler Zusammenarbeit und den unbestreitbaren Nutzen offener Märkte zu setzen, inszeniert der Präsident einen protektionistischen Kraftakt, dessen vermeintliches Ziel – die Stärkung der amerikanischen Wirtschaft und die Senkung von Steuern – von Experten und internationalen Partnern gleichermaßen mit Skepsis und wachsender Besorgnis betrachtet wird. Was als innenpolitischer Befreiungsschlag inszeniert wird, droht sich als gefährlicher Griff ins Leere zu erweisen, der nicht nur erhebliche wirtschaftliche Verwerfungen auslöst, sondern auch die internationalen Beziehungen aufs Spiel setzt.

Die trügerische Logik der „reziproken“ Zölle und die drohenden ökonomischen Kollateralschäden

Trumps ökonomisches Weltbild, das dem internationalen Handel ein mechanisches Nullsummenspiel unterstellt, in dem der Überschuss des einen Landes zwangsläufig den Verlust des anderen bedeutet, offenbart eine gefährliche Simplifizierung komplexer wirtschaftlicher Zusammenhänge. Die Fixierung auf bilaterale Handelsbilanzen als Gradmesser für „faires“ oder „unfaires“ Verhalten anderer Nationen wird von Wirtschaftswissenschaftlern einhellig als unzureichend und irreführend kritisiert. So ist ein Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten mit einem bestimmten Land keineswegs per se ein Zeichen von Ausbeutung, sondern kann vielmehr Ausdruck globaler Kapitalflüsse und unterschiedlicher Spar- und Konsummuster sein.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die nun verkündeten, gestaffelten Zölle, die von einem pauschalen Basissatz von zehn Prozent bis hin zu drastischen Abgaben von über 40 Prozent für einzelne Länder reichen, basieren auf einer schwer nachvollziehbaren und als „absurd“ bezeichneten Berechnungsformel. Die Behauptung, diese Zölle würden die Handelspolitik anderer Länder lediglich „spiegeln“, greift angesichts der willkürlichen Zuschläge und der Einbeziehung nicht-monetärer Handelshemmnisse sowie angeblicher Währungsmanipulationen kaum. Statt einer fairen Reziprozität droht eine protektionistische Mauer, die amerikanische Konsumenten durch steigende Preise belastet und die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Exportunternehmen schmälert, da ausländische Käufer weniger Dollar zur Verfügung haben.

Die von Trump beschworene Renaissance der amerikanischen Industrie durch diese Zölle erscheint angesichts der hochintegrierten globalen Lieferketten, in denen Komponenten und Rohstoffe vielfach über Ländergrenzen hinweg gehandelt werden, als ein gefährlicher Anachronismus. Zölle in diesem komplexen System wirken wie zusätzliche Steuern auf Importe und führen zu ineffizienten Produktionsstrukturen und letztlich zu höheren Kosten für Endverbraucher. Die historische Bezugnahme auf die protektionistische Politik William McKinleys im 19. Jahrhundert verkennt die fundamental veränderte wirtschaftliche Realität des 21. Jahrhunderts und ignoriert zudem, dass McKinleys eigene Haltung zu Zöllen im Laufe seiner Präsidentschaft einem Wandel unterlag.

Die unmittelbare Reaktion der Finanzmärkte auf Trumps Zollankündigungen war ein deutlicher Kurssturz, der Milliarden an Börsenwert vernichtete. Die Angst vor einer Eskalation des Handelskriegs und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft greift um sich. Ökonomen warnen vor steigender Inflation und einem verlangsamten Wirtschaftswachstum, bis hin zur Gefahr einer globalen Rezession. Trumps unerschütterliche Beteuerungen, dies sei eine „großartige Zeit, um reich zu werden“, wirken angesichts dieser düsteren Prognosen zynisch und realitätsfern.

Internationale Verwerfungen und die Gefahr der Eskalation

Die von Trump ausgerufene „Befreiung“ der amerikanischen Wirtschaft durch Zölle kommt zu einem hohen Preis für die internationalen Beziehungen. Die umgehende Ankündigung Chinas, mit Gegenzöllen in Höhe von 34 Prozent auf amerikanische Importe zu reagieren, ist ein deutliches Signal für die drohende Eskalation eines Handelskriegs, dessen Ausgang und langfristige Folgen derzeit kaum abzusehen sind. Auch die Europäische Union hat bereits Vergeltungsmaßnahmen in Aussicht gestellt, und es ist zu erwarten, dass weitere Handelspartner sich dem Strudel aus Zöllen und Gegenzöllen nicht entziehen können.

Trumps unilateraler Kurs, der auf Konfrontation statt auf Kooperation setzt, untergräbt die Grundlagen des multilateralen Handelssystems, das nach dem Zweiten Weltkrieg unter maßgeblicher Beteiligung der USA aufgebaut wurde. Anstatt Handelsbarrieren abzubauen, wie es das Ziel internationaler Abkommen und der Welthandelsorganisation (WTO) war, errichtet Trump neue, hohe Mauern und riskiert damit eine Fragmentierung der Weltwirtschaft in regionale Blöcke. Die Verärgerung und das Unverständnis über Trumps Vorgehen sind international groß. Verbündete sehen sich vor den Kopf gestoßen und suchen nach neuen Handelspartnern, während sich globale Machtverschiebungen beschleunigen könnten.

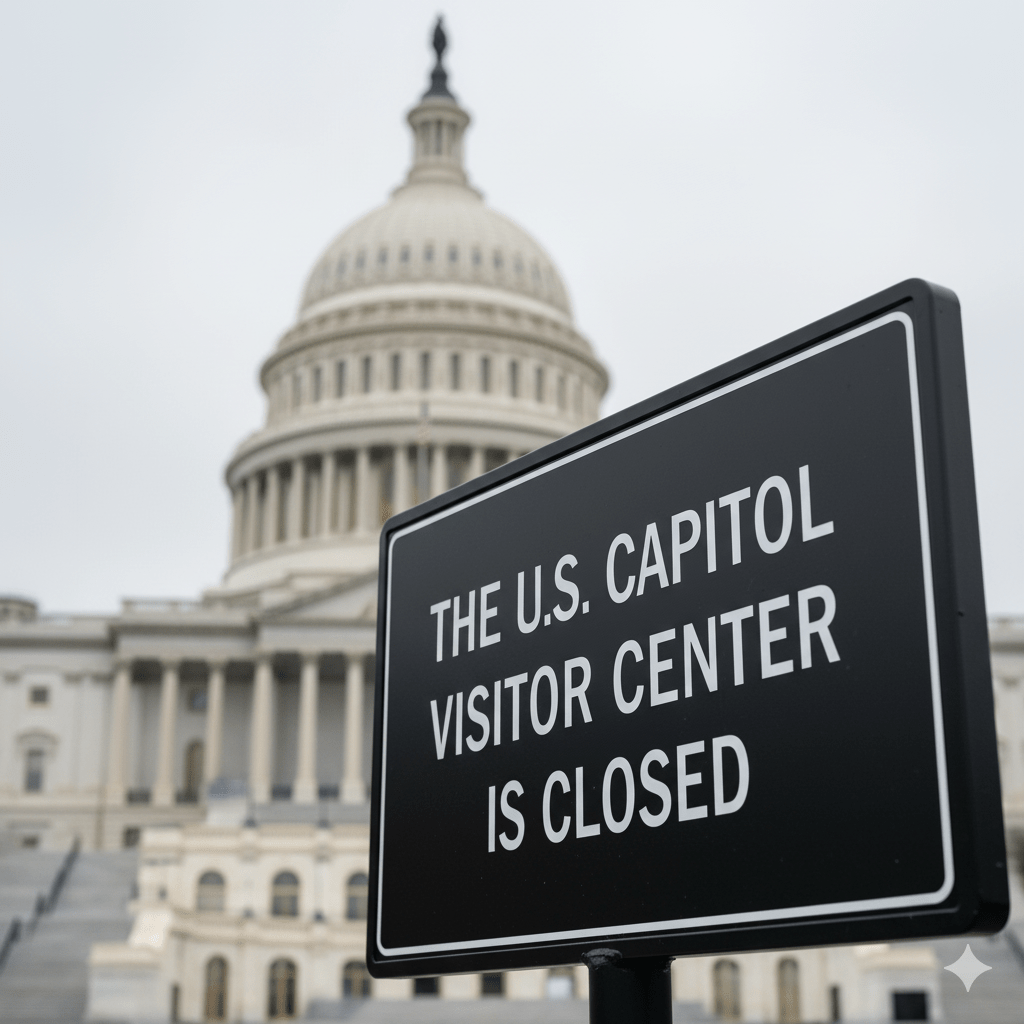

Auch innenpolitisch regt sich Widerstand gegen Trumps Zollpolitik. Nicht nur die oppositionellen Demokraten kritisieren die Maßnahmen scharf, sondern auch innerhalb seiner eigenen Republikanischen Partei wächst die Sorge vor den negativen wirtschaftlichen Folgen. Senatoren fordern bereits eine Einschränkung der präsidialen Befugnisse im Bereich der Handelspolitik. Die Angst vor steigenden Preisen, einem Wirtschaftsabschwung und den Auswirkungen auf die Altersvorsorge breiter Bevölkerungsschichten könnte den politischen Rückhalt für Trumps Kurs in naher Zukunft weiter erodieren lassen.

Präsident Trumps vermeintlicher „Liberation Day“ erweist sich somit als ein gefährlicher Schritt in die Isolation. Seine Zollpolitik, basierend auf einer simplifizierten und widerlegten ökonomischen Logik und befeuert von einem nationalistischen „America First“-Gedanken, droht, die globale Wirtschaftsordnung nachhaltig zu beschädigen und die Vereinigten Staaten selbst in eine ungewisse und möglicherweise weniger wohlhabende Zukunft zu führen. Die Rechnung für diesen riskanten Kurs wird unweigerlich präsentiert werden – und sie könnte für Amerika und die Welt schmerzhaft ausfallen.