Die Weltwirtschaft hält den Atem an. Mit dem Herannahen des 1. August droht die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump in eine neue, noch konfrontativere Phase einzutreten. Wie Damoklesschwerter hängen neue, drastische Zölle über mehr als einem Dutzend Nationen, darunter engste strategische und wirtschaftliche Verbündete der USA wie Japan, Südkorea und die Europäische Union. Diese angedrohte Eskalation ist das vorläufige Ergebnis einer 90-tägigen Verhandlungsoffensive, die auf ganzer Linie gescheitert zu sein scheint. Anstatt die Welt mit einer Flut neuer, vorteilhafter Handelsabkommen zu überziehen, hat die Trump-Administration ein globales Klima der Unsicherheit, des Misstrauens und der strategischen Neuausrichtung geschaffen.

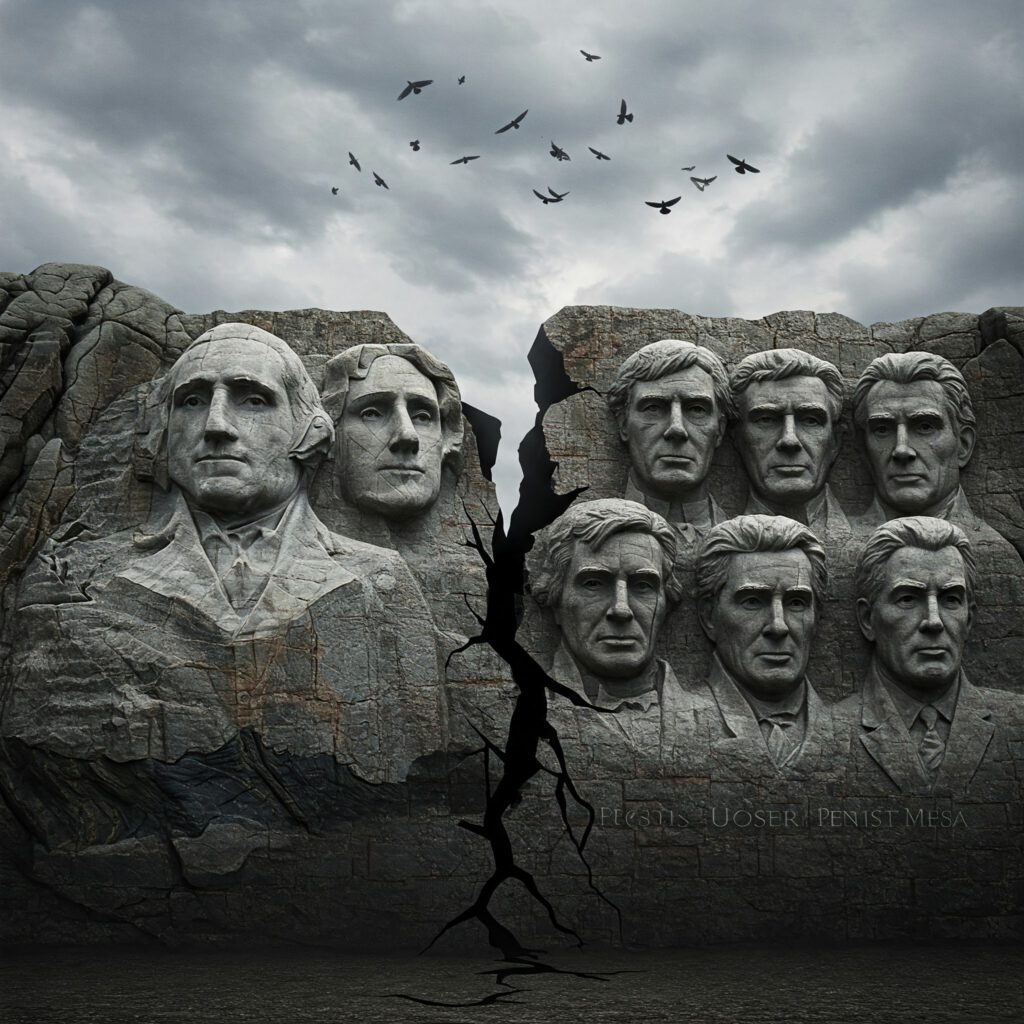

Die aggressive und erratische Zollpolitik, die als Demonstration amerikanischer Stärke gedacht war, erweist sich bei genauerer Betrachtung nicht nur als ineffektives Werkzeug zur Neuordnung des Welthandels. Vielmehr fungiert sie unbeabsichtigt als Katalysator für eine neue globale Blockbildung und untergräbt systematisch die wirtschaftliche Stabilität und die traditionellen Allianzen, auf denen Amerikas globaler Einfluss seit Jahrzehnten beruht. Während Washington mit der handelspolitischen Abrissbirne agiert, schmieden andernorts, allen voran die BRICS-Staaten, bereits die Fundamente für eine Weltordnung, die weniger abhängig von den USA ist.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die magere Bilanz der 90-Tage-Offensive

Im April 2025 verkündete Präsident Trump mit großem Pomp seine sogenannten „Liberation Day“-Zölle – eine umfassende Salve von Importsteuern, die nahezu jeden Handelspartner der USA treffen sollte. Nur Stunden nach Inkrafttreten wurde der Großteil dieser Zölle wieder ausgesetzt und eine 90-tägige Frist für Neuverhandlungen gewährt. Das erklärte Ziel war ambitioniert: 90 Deals in 90 Tagen sollten die globale Handelslandschaft zugunsten Amerikas umgestalten.

Drei Monate später ist die Bilanz ernüchternd. Statt einer Flut von Abkommen kann die Administration lediglich zwei vorläufige Pakte mit dem Vereinigten Königreich und Vietnam vorweisen. Doch selbst diese Erfolge entpuppen sich bei näherem Hinsehen als fragil und substanzarm. Die Vereinbarungen sind von einer auffälligen Unschärfe geprägt; oft wurden sie über Social-Media-Kanäle des Präsidenten verkündet, während wesentliche Details, offizielle Dokumente oder gar die genauen Zeitpunkte des Inkrafttretens im Vagen blieben. So bleibt etwa beim Deal mit Großbritannien unklar, wann die versprochenen Zollsenkungen für Stahl und Aluminium vollständig umgesetzt werden, während auf britische Waren weiterhin ein Basiszoll von 10 Prozent erhoben wird. Ähnlich verhält es sich mit Vietnam, das zwar einer niedrigeren Zollrate von 20 Prozent statt der ursprünglich angedrohten 46 Prozent zustimmte, aber gleichzeitig mit einer neuen 40-prozentigen Steuer auf Güter belegt wurde, die über Vietnam in die USA weitertransportiert werden – ein direkter Schlag gegen die Umgehung von Zöllen auf chinesische Waren.

Diese spärlichen und vagen „Deals“ offenbaren die fehlende Substanz der Verhandlungsstrategie. Sie wirken weniger wie sorgfältig ausgearbeitete, langfristig stabile Verträge, sondern eher wie kurzatmige Arrangements, die primär dazu dienen, das Gesicht zu wahren und den Anschein von Aktivität zu erwecken. Der unilaterale Kommunikationsstil der US-Regierung, der diplomatische Normen durch Tweets mit willkürlicher Großschreibung und pauschalen Behauptungen ersetzt, verstärkt diese Unsicherheit nur noch. Anstatt Vertrauen aufzubauen, sät diese Methode Misstrauen und Verwirrung unter Verbündeten wie Gegnern gleichermaßen.

Das Gift der Ungewissheit: Ein Bremsklotz für die Weltwirtschaft

Die folgenreichste Auswirkung dieser Handelspolitik ist nicht die Höhe der Zölle selbst, sondern die von ihr ausgehende, lähmende Unsicherheit. Die ständigen Kehrtwenden, die Drohungen, Fristverlängerungen und die Unvorhersehbarkeit der nächsten Schritte des Präsidenten haben sich als pures Gift für die Weltwirtschaft erwiesen. Die Finanzmärkte reagieren nervös auf jede neue Eskalationsstufe; die Ankündigung der neuen Zolldrohungen Anfang Juli führte umgehend zu Kursverlusten an der Wall Street.

Für Unternehmen weltweit hat dieses „On-Again, Off-Again“-Vorgehen die strategische Planung zu einem Glücksspiel gemacht. Viele Firmen haben Investitions- und Einstellungspläne auf Eis gelegt, da die künftigen Rahmenbedingungen für den internationalen Handel völlig unklar sind. Paradoxerweise konterkariert diese Entwicklung das erklärte Ziel der Trump-Administration, die amerikanische Industrieproduktion zu stärken. Anstatt Investitionen in die USA zu lenken, scheint die Unsicherheit diese eher zu bremsen. So sind die Ausgaben für den Bau von Fabriken in den Vereinigten Staaten seit Trumps Wahl gefallen, und die Zahl der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe ist zuletzt sogar gesunken.

Letztlich zahlen amerikanische Verbraucher und Unternehmen die Zeche. Die verhängten Zölle, auch die vermeintlich niedrigeren in den neuen „Deals“, wirken wie eine Steuer, die Importe verteuert. Importeure stehen vor der Wahl, die Kosten zu schlucken und ihre Margen zu reduzieren oder sie an die Kunden weiterzugeben, was zu höheren Preisen für eine breite Palette von Produkten führt. Analysten gehen davon aus, dass diese Politik das Wirtschaftswachstum in den USA eher bremst als ankurbelt.

Tektonische Verschiebung: Die BRICS-Staaten schmieden eine neue Wirtschaftsordnung

Während die USA ihre traditionellen Partner vor den Kopf stoßen, formiert sich an anderer Stelle eine entschlossene Gegenbewegung. Die von Washington erzeugte Instabilität beschleunigt eine strategische Neuausrichtung, die schon länger im Gange ist: Die großen Schwellenländer der BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika sowie neue Mitglieder wie Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate) nutzen die Gunst der Stunde, um ihre Kooperation zu vertiefen und ihre Abhängigkeit von den USA und dem Dollar zu verringern.

Auf einem Gipfeltreffen in Rio de Janeiro kritisierten die Mitgliedsstaaten scharf die Zunahme unilateraler Handelsbarrieren und bekannten sich zu einem Handelssystem nach den Regeln der WTO. Doch es bleibt nicht bei Worten. Konkrete Projekte werden vorangetrieben, um eine alternative Wirtschaftsarchitektur zu schaffen. Dazu gehört der Vorschlag Russlands für eine eigene Getreidehandelsbörse, die als Gegengewicht zu den von den USA und Europa dominierten Rohstoffplattformen dienen soll. Noch weitreichender ist die Idee eines alternativen internationalen Zahlungssystems, das es den Mitgliedern ermöglichen würde, Handel in ihren lokalen Währungen abzuwickeln und westliche Sanktionen – wie die gegen Russland – zu umgehen.

Diese Bestrebungen werden in Washington mit Argwohn betrachtet und als Versuch gewertet, eine anti-westliche Allianz zu formen. Brasiliens Präsident Lula da Silva entgegnet, die BRICS seien keine Konfrontations-Allianz, sondern schlicht ein Zusammenschluss von Ländern, die eine neue, ausbalanciertere Weltordnung anstreben. Trumps Reaktion auf diese Entwicklung ist jedoch nicht Deeskalation, sondern Konfrontation. Seine Drohung, jede Nation, die sich den „anti-amerikanischen Politiken der BRICS“ anschließt, mit einem zusätzlichen Strafzoll von 10 Prozent zu belegen, könnte genau das Gegenteil dessen bewirken, was er beabsichtigt: Anstatt die Allianz zu spalten, dürfte sie den Zusammenhalt der Gruppe weiter stärken und andere Nationen vor eine klare Wahl stellen.

Zwischen allen Stühlen: Amerikas traditionelle Verbündete im Dilemma

Nirgendwo sind die Widersprüche und der diplomatische Flurschaden der Trump’schen Handelspolitik so offensichtlich wie im Umgang mit traditionellen Verbündeten. Nationen wie Japan, Südkorea und die Mitglieder der EU werden mit denselben Methoden unter Druck gesetzt wie geopolitische Rivalen. Die Androhung von 25-prozentigen Zöllen gegen Tokio und Seoul ist besonders brisant, da die USA auf die enge Kooperation dieser Länder in strategisch wichtigen Bereichen wie Halbleitern, Energie und Sicherheit angewiesen sind.

Für diese Partner ist die Lage ein Albtraum. Sie stehen vor dem Dilemma, entweder schmerzhafte wirtschaftliche Zugeständnisse zu machen, die innenpolitisch kaum zu verkaufen sind, oder Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen und damit eine weitere Eskalation zu riskieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Trump frühere Abkommen, die er selbst oder seine Vorgänger ausgehandelt haben, schlichtweg zu ignorieren scheint. So wird Südkorea mit neuen Zöllen bedroht, obwohl ein Freihandelsabkommen mit den USA seit 2012 in Kraft ist, das in Trumps erster Amtszeit sogar noch aktualisiert wurde. Eine solche Vorgehensweise stellt den Wert jeglicher vertraglichen Vereinbarung mit den USA infrage und zerstört das Fundament des Vertrauens.

Die Politik Washingtons bricht fundamental mit dem seit dem Zweiten Weltkrieg etablierten, auf Regeln und multilateralen Institutionen wie der WTO basierenden Handelssystem. An dessen Stelle tritt ein System von „transactional deals“, in dem die USA im Zentrum stehen und die Handelsbedingungen entweder bilateral diktieren oder unilateral per Dekret festlegen. Die Prinzipien der Gleichbehandlung und der Nicht-Diskriminierung werden über Bord geworfen. Identische Waren aus verschiedenen Ländern sehen sich plötzlich mit völlig unterschiedlichen Zollsätzen konfrontiert, was die globalen Lieferketten, die über Jahrzehnte auf Effizienz optimiert wurden, zusätzlich verkompliziert.

Am Ende könnte sich Trumps Strategie als Pyrrhussieg erweisen. Sein Streben nach einem vermeintlichen „Sieg“ in jedem einzelnen Handelsdisput, gemessen an kurzfristigen Zugeständnissen oder Handelsbilanzen, ignoriert die langfristigen Kosten. Indem er Verbündete verprellt, globale Institutionen schwächt und eine Atmosphäre permanenter Unsicherheit schafft, sägt er an dem Ast, auf dem Amerikas wirtschaftliche und geopolitische Vormachtstellung sitzt. Die Politik des „America First“ droht in eine Realität des „America Alone“ zu münden – in einer Welt, die sich zunehmend neu und ohne die USA als verlässlichen Anker organisiert.