In der schillernden Welt des Donald Trump scheint die Diplomatie weniger ein präzises Schachspiel zu sein als vielmehr eine Reality-Show, inszeniert für maximalen Effekt und persönlichen Ruhm. Seine jüngste Friedensinitiative im Ukraine-Krieg, ein erratisches Manöver zwischen Gipfeltreffen in Alaska und eilig anberaumten Krisensitzungen im Weißen Haus, hat die europäische Führungselite in einen Zustand zwischen panischer Hoffnung und blankem Entsetzen versetzt. Während der US-Präsident sich als Friedensfürst des 21. Jahrhunderts geriert, treibt er einen Keil in das transatlantische Bündnis und spielt Wladimir Putin meisterhaft in die Hände. Die bittere Wahrheit, die sich hinter den Kulissen aus Schmeicheleien und Drohgebärden abzeichnet, ist: Trumps Streben nach einem schnellen Deal, angetrieben von Eitelkeit und innenpolitischem Kalkül, droht nicht nur die Sicherheit der Ukraine zu opfern, sondern auch die Grundfesten der westlichen Allianz zu erschüttern. Es ist ein hochriskantes Spiel, bei dem der Preis des Friedens die Kapitulation vor der Aggression sein könnte.

Ein Friedensnobelpreis als höchstes Ziel

Um die aktuelle amerikanische Außenpolitik zu verstehen, muss man tief in die Psyche ihres Protagonisten blicken. Donald Trumps Handeln wird nicht primär von geopolitischen Strategien oder dem Ideal einer regelbasierten Weltordnung angetrieben – eine Vorstellung, die bei ihm ohnehin so absurd wirkt, als würde ein Fuchs den Vorsitz im Verein zum Schutz von Legehennen übernehmen. Vielmehr ist es die brennende Obsession, den Friedensnobelpreis zu erhalten und damit seinen verhassten Vorgänger Barack Obama zu übertrumpfen. Diese fast kindliche Eitelkeit ist der Motor seiner Diplomatie, ein Umstand, der ihn ebenso unberechenbar wie gefährlich macht. Er bombardiert Atomanlagen im Iran und brummt seinen europäischen „Partnern“ Strafzölle auf, nur um sich im nächsten Moment als selbstloser Staatsmann zu inszenieren, der die Welt zu einem besseren Ort machen will.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese sprunghafte Persönlichkeit agiert jedoch nicht im luftleeren Raum. Trump ist auch ein Getriebener seiner eigenen Basis. Die Kehrtwende in der Gesundheitspolitik, wo die staatliche Förderung für die einst als „Operation Warp Speed“ gefeierte mRNA-Forschung eingestellt wird, weil Impfungen unter MAGA-Anhängern als Teufelszeug gelten, ist ein warnendes Beispiel. Wie kann sich Europa auf eine US-Regierung verlassen, die wie ein Korken auf den Stimmungen im eigenen Land schwimmt? Diese Frage wird noch drängender durch die Tatsache, dass Schlüsselfiguren seiner Regierung, wie Vizepräsident JD Vance, Europa offen als Rivalen und nicht als Partner betrachten. Vance, der das Schicksal der Ukraine einst als „herzlich egal“ bezeichnete, verkörpert eine isolationistische Haltung, die Trumps transaktionalem Weltbild perfekt entspricht. In dieser Konstellation sind langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine weniger eine strategische Notwendigkeit als vielmehr eine lästige Verpflichtung, die man je nach Stimmungslage eingehen oder wieder einkassieren kann.

Putins Geigenspiel auf der Weltbühne

Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt ein Akteur, der die Klaviatur der Manipulation virtuos beherrscht: Wladimir Putin. Der Kremlchef, der von internationalen Gerichten als Kriegsverbrecher gesucht wird, hat in Donald Trump einen idealen Gegenspieler gefunden. Wie einst Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton bemerkte, versteht es Putin, auf Trump zu spielen „wie auf einer Geige“. Beim Gipfeltreffen in Alaska schmeichelte er dem US-Präsidenten mit der Behauptung, der Krieg wäre unter dessen Führung niemals ausgebrochen, und bestärkte ihn in seinem Wahn des Wahlbetrugs von 2020. Diese gezielten Nadelstiche in das Ego des amerikanischen Präsidenten sind Teil einer ausgeklügelten Strategie, die auf Zeitgewinn und Spaltung abzielt.

Putins vordergründige Gesprächsbereitschaft ist eine Fassade für seine unveränderten imperialen Ambitionen. Er hat das Ende der Sowjetunion als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet und sieht die Ukraine als integralen Bestandteil Russlands. Während er von Frieden redet, lässt er die Waffen sprechen und bereitet seine Armee auf eine unerbittliche Herbstoffensive vor. Seine Verhandlungsstrategie ist eine der Maximalforderungen: Friedensgespräche nur nach einem Rückzug der ukrainischen Armee aus dem gesamten Donbass, eine Waffenruhe im Schwarzen Meer nur bei Aufhebung westlicher Sanktionen, inklusive der Wiederanbindung an das SWIFT-System. Diese Forderungen sind bewusst so gestaltet, dass sie für den Westen kaum akzeptabel sind, aber gleichzeitig den Druck auf die brüchige Allianz erhöhen. Verstärkt wird Putins Einfluss durch Trumps Sondergesandten Steve Witkoff, einen Immobilieninvestor ohne diplomatische Erfahrung, der in den Händen des ehemaligen KGB-Mannes wie Wachs wirkt und dessen Unkenntnis über die Details des Konflikts für erhebliche Verwirrung und Misstrauen bei den europäischen Partnern sorgt.

Europas verzweifelter Tanz um das Weiße Haus

Angesichts dieser toxischen Dynamik zwischen Washington und Moskau finden sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in einer demütigenden Rolle wieder. Sie haben, so scheint es, die Kunst der Schmeichelei zur Perfektion getrieben, um überhaupt noch Gehör zu finden. In einer Szene wie aus einem absurden Theater überhäuften sie Trump im Weißen Haus mit Lob, nannten ihn „Friedensfürst“ und „lieben Donald“, um ihn bei Laune zu halten. Der niederländische NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat sich in der Kunst der Trump-Anbiederung zu einem „Michelangelo“ entwickelt, während der finnische Präsident Alexander Stubb seine Golfer-Freundschaft nutzt, um komplexe Sachverhalte in drei einfachen Sätzen per SMS zu erklären.

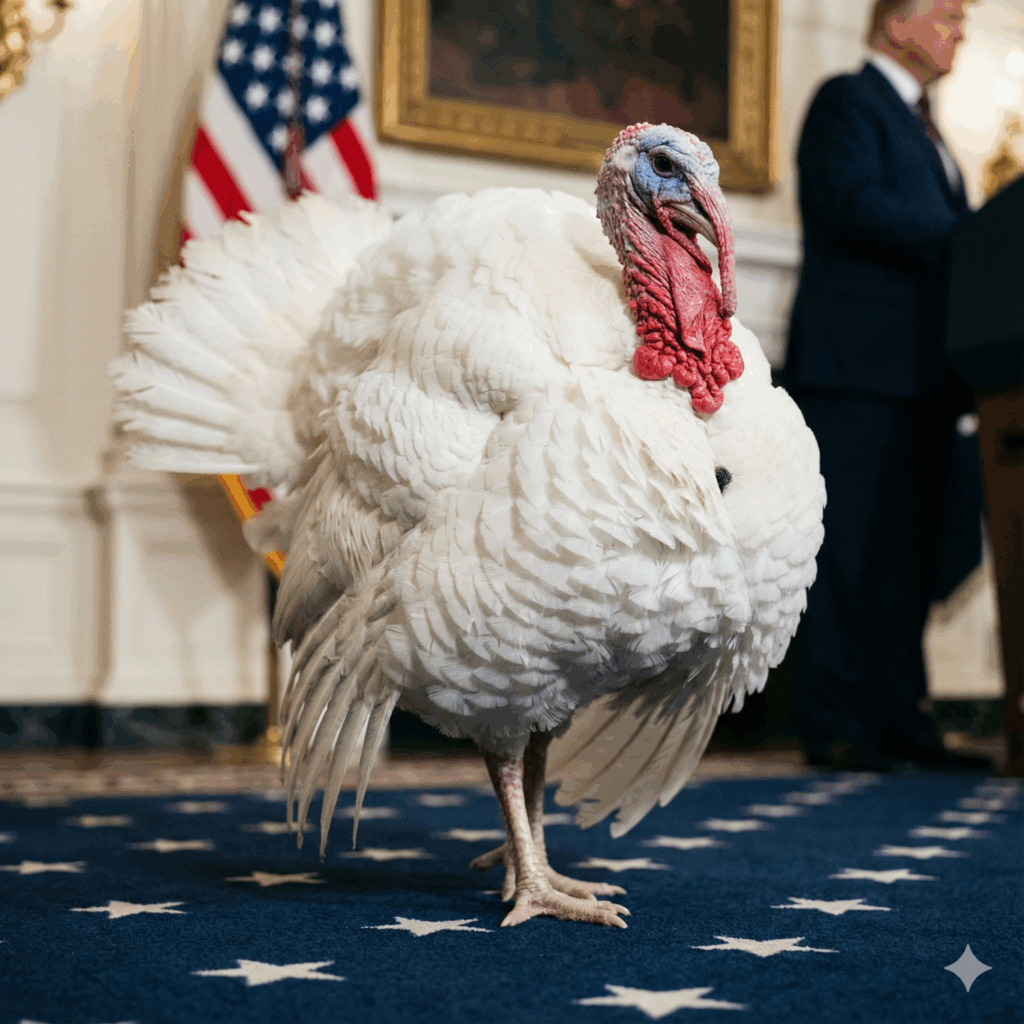

Hinter dieser Fassade der Ehrerbietung verbirgt sich die pure Verzweiflung. Nach dem Trump-Putin-Gipfel in Alaska brach in den europäischen Hauptstädten Panik aus, Trump könnte die Ukraine im Alleingang an Putin verraten. Was folgte, war eine hektische Telefondiplomatie, die in einem beispiellosen Akt gipfelte: Innerhalb von nur 48 Stunden wurde ein Gipfeltreffen im Weißen Haus improvisiert, zu dem am Ende acht europäische und ukrainische Spitzenpolitiker nach Washington reisten. Dieser Kraftakt offenbarte die ganze Dysfunktionalität der transatlantischen Beziehungen. Normale diplomatische Kanäle sind durch einen als unfähig und überfordert geltenden Stab im Weißen Haus blockiert. Die Europäer mussten eine ausgefeilte Choreografie entwickeln, bei der die Rollen klar verteilt waren: Wer schmeichelt, wer äußert sich klarer (wie Kanzler Friedrich Merz beim Thema Waffenstillstand), um den unberechenbaren Präsidenten nicht zu verprellen, aber dennoch die eigenen Kernforderungen zu platzieren. Es ist ein diplomatischer Eiertanz auf einem schmalen Grat, bei dem jeder Fehltritt den endgültigen Bruch mit Amerika bedeuten könnte.

Was Frieden bedeutet: Ein unüberbrückbarer Graben

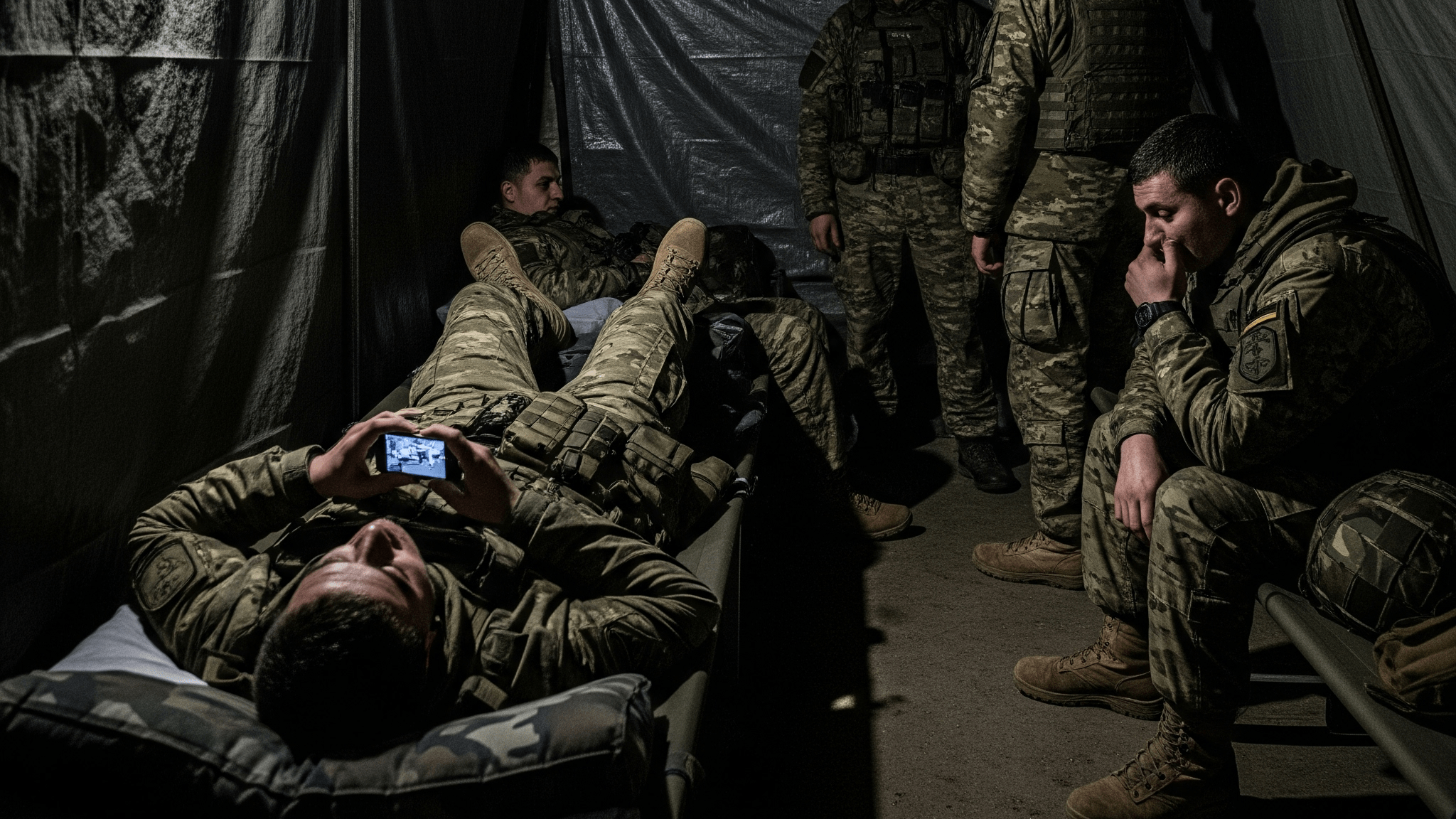

Während in den klimatisierten Räumen Washingtons, Riads und Alaskas über die Semantik von „Waffenstillstand“ versus „das Töten beenden“ gestritten wird, geht der Krieg in der Ukraine mit unverminderter Brutalität weiter. Russland überzieht die Hauptstadt Kyjiw mit einem der schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn, bei dem Dutzende Zivilisten sterben und sogar die EU-Vertretung getroffen wird. Diese Angriffe sind für die Ukraine und viele europäische Beobachter der zynische Beweis, dass Moskau kein Interesse an echter Diplomatie hat, sondern Raketen dem Verhandlungstisch vorzieht. Als Reaktion kündigt Präsident Wolodymyr Selenskyj seinerseits neue, tief ins russische Territorium reichende Militärschläge an.

Diese militärische Eskalation spiegelt einen fundamentalen Konflikt wider, der in den diplomatischen Manövern oft untergeht: die völlig unterschiedlichen Vorstellungen davon, was „Frieden“ überhaupt bedeutet. Für Trump ist es ein Deal, ein Ende des „sinnlosen Tötens“, das sich gut verkaufen lässt. Für den Vatikan ist es die Suche nach einem „akzeptablen Frieden“, der Gerechtigkeit und Sicherheitsgarantien ausbalanciert. Doch für die Ukraine, wie es der Schriftsteller Sergey Maidukov eindringlich beschreibt, ist dies keine Frage von Kompromissen. Es ist ein existenzieller Überlebenskampf. Aus dieser Perspektive erscheinen die von westlichen Politikern entworfenen Friedenskonstrukte als „Schimären“, losgelöst von der brutalen Realität eines Volkes, das um seine pure Existenz kämpft. Die Weigerung, das eigene Leben nach der Zahl russischer Drohnen am Himmel auszurichten, ist Ausdruck einer tiefen Widerstandskraft, die keine Kapitulation kennt. Jeder Kompromiss, der die territoriale Integrität und Souveränität des Landes infrage stellt, wäre für jede ukrainische Führung politischer Selbstmord.

Am Ende der Diplomatie?

Donald Trumps Initiative hat tatsächlich mehr in Bewegung gesetzt als die europäische Diplomatie in den drei Jahren zuvor. Doch die entscheidende Frage bleibt: In welche Richtung? Die Hoffnung der Europäer, Trumps chaotische Gipfeldiplomatie in geordnete Verfahren zu überführen und ihn wieder ins westliche Lager zu ziehen, erweist sich zunehmend als fragil. Seine Positionen wechseln je nachdem, mit wem er zuletzt gesprochen hat – mit Putin in Alaska oder mit den Europäern in Washington. Die Zusicherung, die USA an robusten Sicherheitsgarantien zu beteiligen, wird schon am nächsten Tag wieder relativiert und auf eine bloße „Luftunterstützung“ reduziert.

Das transatlantische Bündnis steht auf einem Fundament aus Sand. Sollten die diplomatischen Bemühungen scheitern, droht nicht nur eine weitere militärische Eskalation in der Ukraine, sondern auch der endgültige Bruch zwischen Europa und einem Amerika, das unter Trump seine globalen Verpflichtungen nur noch als Last empfindet. Der US-Präsident hat sich im Geschäftsleben einen Reflex antrainiert: „Cut your losses“ – begrenze deine Verluste. Wie lange wird seine Geduld in einem Konflikt reichen, in dem es für ihn persönlich nichts mehr zu gewinnen gibt? Während Putin in den langen Linien russischer Zaren denkt, denkt Trump nur bis zum nächsten Deal. Für die Ukraine und Europa könnte dies eine katastrophale Fehleinschätzung sein, deren Konsequenzen die Sicherheitsarchitektur eines ganzen Kontinents neu definieren würden.