Ein Schwarm billiger Drohnen, gefertigt aus Sperrholz und Styropor, hat genügt, um die tiefen Risse im Fundament der transatlantischen Sicherheitsarchitektur offenzulegen. Als die von Russland aus Belarus gesteuerten Flugobjekte vor wenigen Tagen in den polnischen Luftraum eindrangen und die NATO zur Aktivierung ihrer Abfangjäger zwangen, war dies mehr als nur eine militärische Provokation. Es war ein präzise kalibrierter Test, der nicht allein der Abwehrbereitschaft des Bündnisses galt, sondern vor allem dessen politischer Willenskraft in einer Zeit, in der das westliche Bündnis von seinem nominellen Anführer systematisch demontiert wird. Denn die wahre Gefahr für Europa geht derzeit nicht allein von Wladimir Putins neoimperialen Ambitionen aus, sondern von der strategischen Leere, die Donald Trumps Präsidentschaft in Washington hinterlässt. Seine jüngsten Forderungen an die europäischen Partner sind keine Verhandlungsangebote, sondern eine Falle – eine bewusst gestellte Bedingung des Scheiterns, die Europas Abhängigkeiten bloßlegen und den amerikanischen Rückzug aus der Verantwortung legitimieren soll. Putin hat dies verstanden. Er testet nicht mehr, ob die NATO handlungsfähig ist; er misst aus, wie weit das Machtvakuum bereits reicht, das sein eigentlicher Gegenspieler für ihn schafft.

Ein unannehmbares Ultimatum

Das von Präsident Trump auf seiner Plattform „Truth Social“ veröffentlichte Schreiben an die NATO-Staaten liest sich auf den ersten Blick wie eine Forderung nach konsequenter Härte gegen Russland. Doch bei genauerer Analyse entpuppt es sich als ein vergiftetes Angebot, dessen Bedingungen für die Europäer wissentlich unerfüllbar sind. Trumps Verknüpfung weiterer US-Sanktionen mit einem sofortigen und vollständigen Stopp aller russischen Ölimporte durch sämtliche NATO-Mitglieder ist ein diplomatischer Schachzug, der von vornherein auf die Uneinigkeit des Bündnisses zielt. Er ignoriert bewusst die strukturellen Realitäten innerhalb der EU, wo Ungarn und die Slowakei nach langen Verhandlungen Ausnahmegenehmigungen erhielten, um ihre Zustimmung zu bisher 18 Sanktionspaketen überhaupt erst zu ermöglichen. Diese Länder, deren Regierungschefs Orbán und Fico Trump ideologisch nahestehen, sind aufgrund ihrer Infrastruktur und langfristigen Verträge kurzfristig kaum in der Lage, auf russisches Öl zu verzichten. Ebenso verhält es sich mit der Türkei, die als NATO-Mitglied außerhalb der EU-Sanktionsarchitektur agiert und keinerlei Verpflichtung unterliegt, ihre Energieimporte aus Russland einzustellen. Trump und seine Berater wissen dies. Die Forderung ist also keine Aufforderung zur Geschlossenheit, sondern eine Inszenierung des europäischen Versagens.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Noch weitreichender ist die zweite Bedingung: die Verhängung pauschaler Strafzöller von 50 bis 100 Prozent auf alle chinesischen Importe. Dies trifft den Nerv der europäischen Wirtschaft an seiner empfindlichsten Stelle. Während die EU durchaus bereit ist, gezielte Sanktionen gegen chinesische Unternehmen zu verhängen, die Russlands Kriegsmaschinerie unterstützen, und dies in kleinem Umfang auch bereits getan hat, wäre ein derart umfassender Handelskrieg gegen Peking ökonomischer Selbstmord. Europas wirtschaftliche Verflechtung mit China ist schlicht zu tief, um einen solchen Bruch zu riskieren. Der EU fehlen hierfür nicht nur die rechtlichen Grundlagen und der politische Wille, sondern vor allem die ökonomische Resilienz. Trumps präferiertes Mittel – der breite, undifferenzierte Zollhammer – steht im fundamentalen Gegensatz zur europäischen Strategie der selektiven, chirurgischen Eingriffe. Indem er die Russland-Sanktionen an eine aggressive Anti-China-Politik koppelt, zwingt er die Europäer in ein unlösbares Dilemma: Entweder sie ruinieren ihre Wirtschaft oder sie verweigern sich den USA und liefern Trump damit den willkommenen Vorwand, ihnen die Schuld für das Scheitern einer gemeinsamen Front gegen Moskau zuzuschieben.

Europas Zwang zur Ehrlichkeit

Das Perfide an Trumps Manöver ist, dass es einen wahren Kern berührt und damit eine tief sitzende europäische Schwäche entlarvt. Seit Monaten fordern europäische Hauptstädte von Washington ein härteres Vorgehen gegen Russland und seine Unterstützer, während sie selbst vor den schmerzhaftesten Konsequenzen zurückschrecken. Ein Gesetzesentwurf des US-Senators Lindsey Graham, der Strafzölle von 500 Prozent gegen Moskaus Ölabnehmer vorsieht, wurde in Europa mit Beifall bedacht – wohlwissend, dass man selbst niemals zu einem solchen Schritt bereit wäre. Als Trump dann Indien, einen der größten Abnehmer russischen Öls, mit einem Strafzoll von 25 Prozent belegte, distanzierten sich EU-Vertreter umgehend mit dem Hinweis auf ein angestrebtes Handelsabkommen. Ein Brüsseler Diplomat fasste die Lage treffend zusammen: „Wir wollen, dass die USA etwas tun, was wir selbst nicht zu tun bereit sind“.

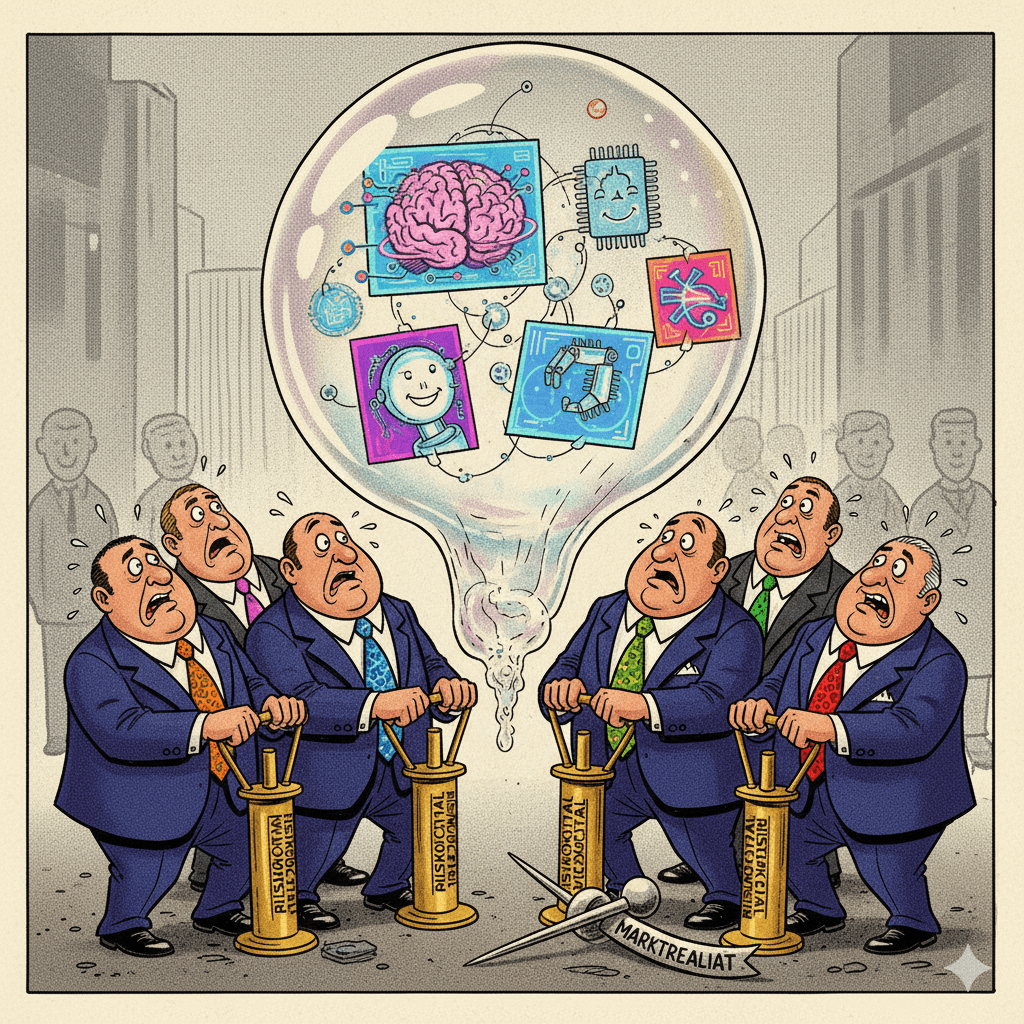

Trump hält Europa nun diesen Spiegel vor. Seine Politik entlarvt die Kluft zwischen der rhetorischen Beschwörung einer „epochalen Bedrohung“ durch Russland und der halbherzigen Realität europäischer Gegenmaßnahmen. Während man die eigene Sicherheit vom Ausgang des Krieges abhängig macht, fließen weiterhin Milliarden aus europäischen Staaten in Putins Kriegskasse – sei es durch Öl, Flüssigerdgas oder andere Güter. Diese von Trump angeprangerte Heuchelei ist jedoch keine moralische Schwäche, sondern Ausdruck einer strukturellen Abhängigkeit, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Europa hat sich unter dem Schutzschirm der USA bequem eingerichtet und es versäumt, jene strategische Autonomie zu entwickeln, die es nun bräuchte, um souverän agieren zu können. Die aktuelle Krise ist somit auch eine Konfrontation mit den Versäumnissen der Vergangenheit. Die führenden Politiker in Berlin, Paris und London mögen auf der internationalen Bühne Geschlossenheit demonstrieren, doch zu Hause sind sie durch fragile Koalitionen, schwache Umfragewerte und drängende innenpolitische Probleme wie Migration und Wirtschaftsflaute gelähmt. Dieser Zielkonflikt zwischen dem globalen Anspruch und der nationalen Realität untergräbt ihre Handlungsfähigkeit und macht sie erpressbar.

Der Test an der NATO-Ostflanke

In dieses Klima der transatlantischen Entfremdung und europäischen Selbstzweifel stößt Wladimir Putin mit kalkulierter Präzision vor. Die Drohnen-Inkursion über Polen war eine logische Konsequenz der wahrgenommenen westlichen Paralyse. Moskau wollte damit mehrere Ziele gleichzeitig erreichen: die NATO-Reaktionszeiten und -verfahren unter realen Bedingungen testen, die politische Entschlossenheit des Bündnisses auf die Probe stellen und vor allem die Differenzen zwischen Washington und den europäischen Hauptstädten weiter vertiefen. Die Reaktion des Weißen Hauses lieferte dem Kreml die erhoffte Bestätigung. Während europäische und polnische Offizielle von einer bewussten Provokation und einer gefährlichen Eskalation sprachen, tat Trump den Vorfall als möglichen „Fehler“ ab.

Diese Diskrepanz in der Gefahrenwahrnehmung ist für das Bündnis pures Gift. Sie signalisiert Moskau, dass die Beistandsgarantie nach Artikel 5 unter einer Trump-Regierung keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern von der politischen Tagesform des US-Präsidenten abhängt. Wenn selbst ein direkter militärischer Eingriff auf dem Territorium eines NATO-Mitglieds in Washington auf Relativierung stößt, welche Botschaft sendet das an die baltischen Staaten oder an Finnland? Die eilig einberufene NATO-Operation „Eastern Sentry“ zur Verstärkung der Luftverteidigung an der Ostflanke ist zwar eine notwendige militärische Antwort, kaschiert aber nur mühsam die politische Erosion im Kern der Allianz. Die Europäer rüsten nun auf, nicht mehr nur in Partnerschaft mit den USA, sondern auch aus Furcht vor deren Unzuverlässigkeit. Dies könnte zu einer paradoxen Entwicklung führen: Aus Sorge um die eigene Sicherheit könnten europäische Staaten künftig noch zögerlicher werden, knappe Ressourcen wie Patriot-Abwehrsysteme an die Ukraine abzugeben, da diese nun an der eigenen Grenze dringender gebraucht werden. Putins Kalkül, einen Keil zwischen die Ukraine und ihre Unterstützer zu treiben, ginge damit auf.

Die Gans mit den goldenen Eiern

Nirgendwo wird die Verzweiflung über den schwindenden amerikanischen Beistand deutlicher als in der Debatte über die eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Seit die USA unter Trump ihre Unterstützung für Kiew weitgehend eingestellt haben, klafft im ukrainischen Verteidigungshaushalt eine gigantische Lücke. Für das kommende Jahr beziffert der Verteidigungsminister den Bedarf auf 120 Milliarden Euro; allein für 2026 wird ein Defizit von über 50 Milliarden Euro erwartet. Ohne massive Finanzhilfen droht der ukrainische Staat zu kollabieren, was einen militärischen Sieg Russlands unausweichlich machen würde.

In dieser Notlage richtet sich der Blick auf die rund 300 Milliarden Euro an russischem Zentralbankvermögen, die im Westen, größtenteils beim Finanzdienstleister Euroclear in Belgien, eingefroren sind. Doch der Zugriff darauf ist hochproblematisch. Der belgische Premierminister verglich das Vermögen mit einer „Gans, die goldene Eier legt“. Die „goldenen Eier“ – die Zinserträge und Dividenden in Höhe von einigen Milliarden pro Jahr – werden bereits zur Unterstützung der Ukraine genutzt. Die „Gans“ selbst, also das Kapital, zu schlachten, birgt jedoch immense Risiken. Eine entschädigungslose Konfiszierung von Staatsvermögen könnte das Vertrauen in den Euro und den Dollar als Weltreservewährungen erschüttern und andere Staaten, etwa aus dem arabischen Raum, dazu veranlassen, ihre Gelder aus Europa abzuziehen.

Der neueste Vorschlag der EU-Kommission, ein „Reparationsdarlehen“ aufzulegen, ist ein Versuch, diese Quadratur des Kreises zu lösen. Die Idee: Die eingefrorenen Mittel würden nicht direkt angetastet, sondern lediglich als Sicherheit für eine Anleihe dienen, aus der die Ukraine jährlich zweistellige Milliardenbeträge erhalten könnte. Dies würde Kiew sofortige Liquidität verschaffen, ohne das Kapital endgültig zu konfiszieren, und die Option offenhalten, die Gelder im Rahmen eines Friedensschlusses wieder freizugeben. Es ist ein juristisch und finanziell komplexer Mechanismus – und ein Symbol für die verzweifelte Suche nach Alternativen in einer Welt, in der auf die einstige Führungsmacht des Westens kein Verlass mehr ist.

Strategie ohne Kompass

Was also ist das strategische Endziel der Trump-Administration? Die Quellen zeichnen das Bild einer Politik, die von Impulsivität, Widersprüchen und einer tiefen Abneigung gegen die traditionellen Bündnisstrukturen geprägt ist. Trump agiert nicht als Anführer einer Allianz, sondern als erratischer Geschäftsmann, der nach einem schnellen, persönlichen Deal sucht. Er spricht davon, den Krieg zu beenden, doch seine Avancen an Putin sind von einseitigen Vorabkonzessionen geprägt. Er erwähnt den russischen Aggressor in seinen Tiraden kaum, stattdessen macht er seinen Vorgänger Joe Biden und den ukrainischen Präsidenten Selenskij für den Krieg verantwortlich. Seine Sanktionspolitik ist bizarr und inkonsistent; anstatt Russland direkt zu bestrafen, belegt er Indien mit Zöllen für den Kauf von Öl, dessen Preis durch eine von den USA selbst initiierte Obergrenze gedeckelt ist.

Es gibt keine erkennbare, kohärente Strategie zur Stärkung der Ukraine oder zur Abschreckung Russlands. Stattdessen dominiert der Eindruck, dass Trump den Ukraine-Krieg primär als lästiges Hindernis für eine Wiederaufnahme der Geschäfte mit Moskau betrachtet. Diese Haltung, dieses offenkundige Desinteresse am Schicksal der Ukraine und an der europäischen Sicherheit, ist das stärkste Signal, das Putin aus Washington empfangen kann. Es ist eine Einladung, Lenins alte Strategie des „Sondierens mit dem Bajonett“ zu befolgen: „Wenn du auf Brei stößt, stoße weiter; wenn du auf Stahl triffst, ziehe dich zurück“. Bislang stößt Putins Bajonett vor allem auf den Brei transatlantischer Uneinigkeit.

Die Drohnen über Polen waren eine solcher Testfall. Ohne eine grundlegende Neuausrichtung der amerikanischen Politik und eine Wiederentdeckung eines gemeinsamen westlichen Interesses wird der nächste Vorstoß tiefer gehen. Die aktuelle Entwicklung könnte zu einem Kipppunkt führen, an dem die europäische Sicherheitsordnung, wie wir sie seit 1945 kennen, zerbricht. Europa steht vor der existenziellen Herausforderung, seine Verteidigung selbst in die Hand nehmen zu müssen – nicht, weil es dies will, sondern weil sein mächtigster Verbündeter es dazu zwingt. Die Falle, die Trump gestellt hat, hat funktioniert. Sie hat die Schwächen Europas offengelegt und ihm den Vorwand geliefert, sich abzuwenden. Die Frage ist nun, ob Europa die Kraft findet, sich aus dieser selbstverschuldeten Ohnmacht zu befreien, bevor es zu spät ist.