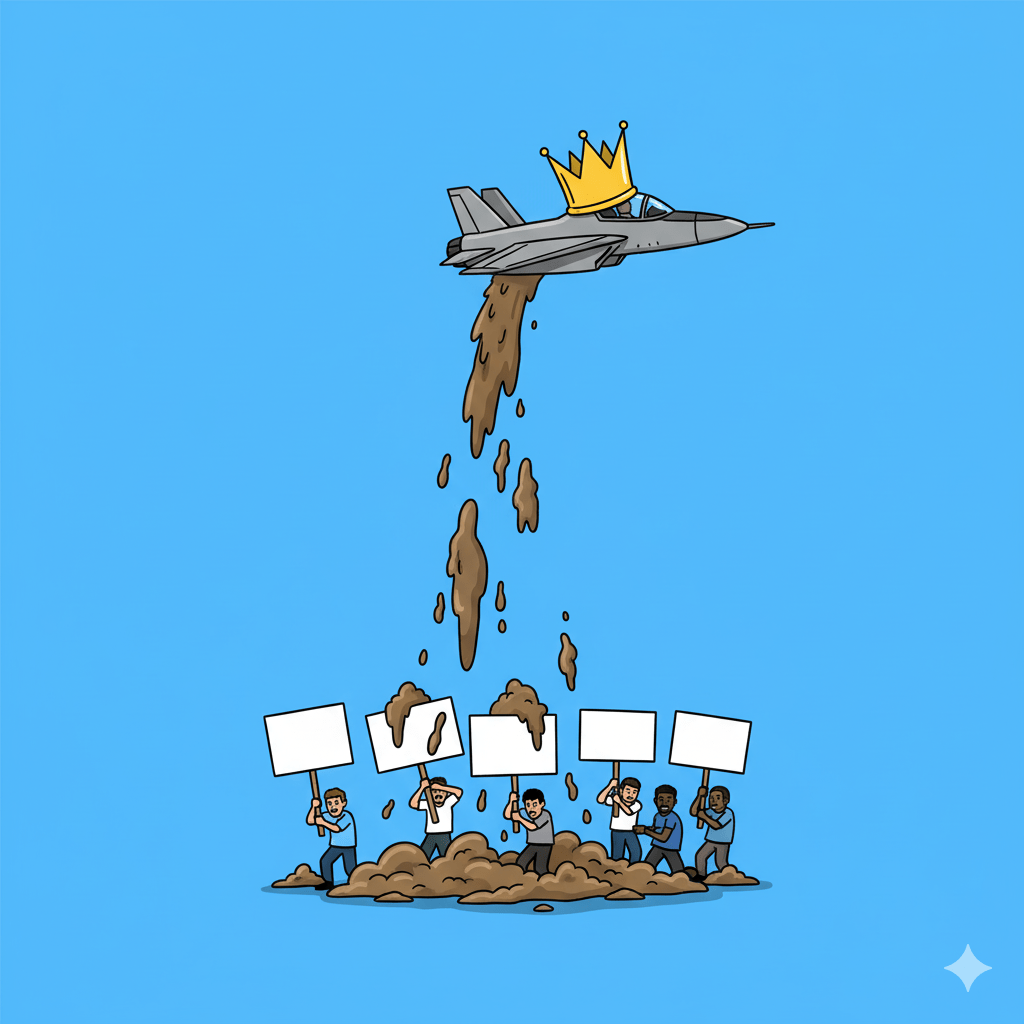

Es sind Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis brennen, ob man will oder nicht. Ein Präsident, digital generiert, der eine Krone trägt und als Kampfpilot über amerikanische Städte fliegt. Seine Fracht: keine Bomben, sondern Exkremente. Sein Ziel: die eigenen Bürger, die landesweit unter dem Motto „No Kings“ gegen seine als autoritär empfundene Politik demonstrieren. Was Präsident Trump auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte, ist weit mehr als eine geschmacklose Provokation. Es ist kein bizarrer Ausrutscher, kein Akt kindischer Impulsivität. Es ist ein kalkulierter Akt politischer Propaganda, der eine neue, verstörende Stufe der Auseinandersetzung markiert. Es ist der Versuch, Protest nicht nur zu ignorieren oder zu diskreditieren, sondern ihn buchstäblich zu beschmutzen – und damit die Protestierenden selbst zu entmenschlichen.

Die digitale Schlammschlacht: Wenn der Präsident zu KI greift

Die „No Kings“-Demonstrationen waren ein sichtbares Zeichen der Unzufriedenheit; Menschen in allen 50 Staaten gingen auf die Straße. Die Reaktion des Weißen Hauses darauf war ein Akt digitaler Alchemie, der legitimen Protest in Schmutz verwandelt. Der Einsatz künstlicher Intelligenz ist dabei kein Zufall. Er stellt eine klare Eskalation gegenüber früheren Grenzüberschreitungen dar, wie der unerlaubten Nutzung von Songs bei Wahlkampfveranstaltungen. War die Verwendung von Musik von Adele oder Bruce Springsteen bereits ein Akt der Vereinnahmung, ist die Erstellung eines KI-Videos ein Akt der Schöpfung – die bewusste Konstruktion einer Realität, in der der Präsident als „König Trump“ über seinen Gegnern thront und sie mit Jauche übergießt. Diese spezifische, skatologische Bildsprache zielt tief ins Psychologische. Sie soll nicht argumentieren oder überzeugen. Sie soll Ekel erregen und Assoziationen von Wertlosigkeit wecken. Wer mit Fäkalien beworfen wird, ist selbst „Schmutz“ und verliert in den Augen der Anhänger des Präsidenten jede Legitimität. Es ist die ultimative Geste der Verachtung, die den politischen Gegner aus dem Raum des legitimen Diskurses entfernt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Mehr als nur Spott: Das Kalkül hinter der Verachtung

Analysten wie Anne Applebaum sehen in solchen Aktionen ein klares Muster, ein Vorgehen wie aus dem „autoritären Handbuch“. Die Strategie ist vielschichtig und wird von Trumps Verbündeten orchestriert mitgetragen. Erstens geht es um die Delegitimierung durch Verleumdung. Während Trump das Video postet, flankieren ihn hochrangige Republikaner wie Mike Johnson oder Ted Cruz mit verbalen Angriffen. Sie diffamieren die Millionen Demonstranten pauschal als „Marxisten“, als „pro-Hamas“ oder als von George Soros bezahlte Akteure. Das Ziel dieser Rhetorik ist nicht, die Kritik der Demonstranten (an den „autoritären Politikansätzen“) zu entkräften, sondern die Kritiker selbst als fremdgesteuert, gefährlich oder verräterisch darzustellen. Es ist der Versuch, einen Keil zwischen die Protestierenden und den Rest der Gesellschaft zu treiben.

Zweitens geht es um die Abschreckung durch Verhöhnung. Die Botschaft an jeden Bürger, der erwägt, sich dem Protest anzuschließen, ist unmissverständlich: Wenn du dich erhebst, wirst du nicht nur als Feind markiert, sondern öffentlich gedemütigt und beschmutzt. Hier löst sich auch der scheinbare Widerspruch in Trumps eigener Kommunikation auf. Öffentlich bezeichnete er die Proteste als „Witz“ und „ineffektiv“; eine Sprecherin des Weißen Hauses kommentierte sie mit einem lapidaren „Wer kümmert sich darum?“. Gleichzeitig aber widmet die Administration diesen angeblich irrelevanten Demos eine aufwendig produzierte KI-Propaganda. Dies ist kein Widerspruch, sondern eine Zangenbewegung: Die öffentliche Bagatellisierung soll die Bewegung als schwach und isoliert darstellen, während die aggressive Propaganda die eigene Basis mobilisiert und potenzielle Abweichler einschüchtert.

„Danger Zone“: Der Soundtrack zur Spaltung

Wie tief der Graben ist, der sich durch die amerikanische Gesellschaft zieht, zeigt sich exemplarisch am Nebenkriegsschauplatz der Musikrechte. Kenny Loggins, der Künstler hinter dem im Video genutzten Song „Danger Zone“, protestierte öffentlich. Er forderte die Entfernung des Videos und appellierte an das, was er als gemeinsames Fundament sieht: „Wir sind alle Amerikaner, und wir sind alle patriotisch.“ Loggins‘ Motivation scheint ein Wunsch nach Einheit zu sein, die Sorge, dass seine Musik „mit etwas in Verbindung gebracht wird, das mit dem einzigen Zweck geschaffen wurde, uns zu spalten.“ Die Reaktion des Weißen Hauses auf diese Beschwerde hätte zynischer kaum ausfallen können. Statt einer Entschuldigung oder einer inhaltlichen Auseinandersetzung schickte man der Presse lediglich ein Standbild aus dem Film „Top Gun“ mit dem Zitat „I FEEL THE NEED FOR SPEED“. Es ist die ultimative Zurückweisung von Loggins‘ Appell. Wo der Musiker nach Gemeinsamkeit sucht, antwortet die Macht mit reiner, inhaltsleerer Attitüde. Der Dialog ist beendet.

Von Leipzig nach Washington: Warum der Vergleich mit 1989 trügt

In der Analyse der „No Kings“-Bewegung wurde auch der historische Vergleich zu den Massenprotesten in Ostdeutschland 1989 bemüht. Die Hoffnung, so die Analystin Applebaum, sei ähnlich: Massen auf der Straße könnten die „Ermöglicher“ des Systems – die Beamten, die Soldaten, die Funktionäre – davon überzeugen, dass die Mehrheit unzufrieden ist, und sie so zum Umdenken bewegen, ähnlich wie einst den Berliner Grenzposten Harald Jäger. Doch der Vergleich offenbart vor allem die Unterschiede. Die „Massen von Ostdeutschen“ von 1989 trafen auf einen bröckelnden Staatsapparat. Die Demonstranten von heute treffen auf eine Regierung, die über digitale Propagandawerkzeuge verfügt, von denen die Stasi nicht zu träumen wagte. Das KI-Video ist die brutale Antwort auf die Hoffnung von 1989. Die Strategie ist nicht mehr, die „Ermöglicher“ zu überzeugen, sondern sie durch die totale Dämonisierung des Gegners noch fester an sich zu binden. Es geht nicht mehr um Dialog, sondern um die Zementierung der Spaltung.

Nach dem Protest ist vor der Politik

Am Ende wirft Trumps skatologische Propaganda die entscheidende Frage an die Protestbewegung selbst zurück. Anne Applebaum trifft eine wichtige Unterscheidung: Die „No Kings“-Märsche sind das, wie „freie Meinungsäußerung“ aussieht. „Demokratie“ hingegen, so Applebaum, sieht anders aus. Sie erfordert organisierte Politik, Unterstützung für Kandidaten, das Schmieden von Koalitionen. Das Fäkal-Video war die Antwort auf die freie Meinungsäußerung, ein Versuch, sie im Keim zu ersticken. Die Zukunft wird nun davon abhängen, ob diese Strategie der Delegitimierung verfängt. Entweder die Bewegung „verläuft im Sande“, weil die Menschen durch die schiere Härte der Verhöhnung abgeschreckt werden und sich isoliert fühlen. Oder aber – und das ist die Hoffnung der Organisatoren – dieser digitale Angriff wirkt als Katalysator. Ein Moment, in dem die Teilnehmer erkennen, dass Schilder und Gesänge nicht ausreichen und dass dem Angriff auf die Demokratie nur mit den Mitteln der organisierten Politik begegnet werden kann.