Der Glaubenskonflikt ist zur offenen Feldschlacht geworden. Die Krise um die Epstein-Akten hat für Donald Trump eine neue, gefährlichere Phase erreicht. Nachdem der Verrat an der eigenen Basis die ideologische Grundlage seiner Bewegung erschütterte, eskaliert die Lage nun durch handfeste Skandale, politische Grabenkämpfe und eine Administration im Zustand der Auflösung. Ein aufgetauchter, bizarrer Brief an Epstein und erbitterte Machtkämpfe in Washington verwandeln den Zorn der Anhänger in eine handfeste Bedrohung für Trumps Macht. Seine panisch wirkenden Reaktionen zeigen: Der Mann, der stets die Angriffe steuerte, ist nun selbst zum Getriebenen geworden.

Was als ideologischer Riss im Fundament der MAGA-Bewegung begann, hat sich zu einem politischen Flächenbrand mit unkontrollierbarer Eigendynamik entwickelt. Die anfängliche Schockwelle des Verrats, ausgelöst durch das gebrochene Versprechen von Justizministerin Pam Bondi, die vollständigen Epstein-Akten zu veröffentlichen, ist in eine neue Phase getreten. Es geht nicht mehr nur um enttäuschte Erwartungen und das Gefühl, belogen worden zu sein. Es geht um konkrete Beweisstücke, offene Machtkämpfe und eine politische Lähmung, die das Zentrum von Trumps Macht erfasst hat. Die Krise hat sich von einem abstrakten Glaubenskonflikt zu einem operativen Albtraum für das Weiße Haus entwickelt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Dynamik hat sich entscheidend verschoben. Stand anfangs die Frage im Raum, warum Trump eine seiner zentralen Verschwörungstheorien entkräftet, so geht es nun um die greifbare Furcht seiner Anhänger, dass er selbst Teil des Problems ist. Diese Eskalation wurde von zwei Faktoren befeuert: Trumps eigener, fataler Reaktion auf die Kritik und einer Enthüllung, die dem abstrakten Misstrauen eine skandalöse, persönliche Note verlieh. Statt die Wogen zu glätten, erklärte Trump seinen Anhängern den Krieg, indem er sie als „Schwächlinge“ verunglimpfte. Es war der Moment, in dem er den Glaubenskonflikt in eine offene Konfrontation verwandelte und damit jede Chance auf eine schnelle Deeskalation zunichtemachte.

Ein Brief als Brandbeschleuniger: Brisante Geheimnisse in explosiver Zeit

In diese aufgeheizte Atmosphäre platzte die Enthüllung des Wall Street Journal, die wie ein Brandbeschleuniger wirkte. Der detaillierte Bericht über einen angeblichen Geburtstagsgruß von Trump an Jeffrey Epstein aus dem Jahr 2003 lieferte der wütenden Basis genau das, was ihr bisher fehlte: ein konkretes Indiz. Die Beschreibung ist an Bizarrie kaum zu überbieten: ein maschinengetippter, fast philosophisch anmutender Dialog, umrahmt von der handgezeichneten Kontur einer nackten Frau. Die Unterschrift „Donald“, angeblich mit einem dicken Filzstift geschrieben, sei so in die Mitte des Frauenkörpers platziert, dass sie an Schamhaare erinnere.

Der Inhalt ist noch brisanter. Der Dialog zwischen „Donald“ und „Jeffrey“ über gemeinsame, unausgesprochene Vorlieben kulminiert in dem Satz: „Wir haben einiges gemeinsam, Jeffrey.“ Er schließt mit der unheilvollen Formel: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles Geheimnis sein.“ Angesichts von Epsteins später aufgedeckten Verbrechen als Anführer eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen, erhielt diese Formulierung eine finstere Konnotation. Trumps Reaktion war eine Mischung aus Wut und Panik. Er dementierte nicht nur vehement, der Verfasser zu sein („Das sind nicht meine Worte … Außerdem zeichne ich keine Bilder“), sondern intervenierte Berichten zufolge persönlich bei Rupert Murdoch, dem Eigentümer des Wall Street Journal, und drohte mit einer Klage. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Der Brief, ob echt oder nicht, personalisierte den Skandal und lieferte ein kraftvolles Symbol für die schlimmsten Befürchtungen seiner Anhänger.

Der Aufstand der Generäle: Machtkampf im innersten Zirkel

Die Erschütterungen haben das Machtgefüge der Administration selbst erfasst. Hinter den Kulissen tobt ein erbitterter Kampf, der die Loyalitäten und die Stabilität der Regierung auf die Probe stellt. Im Epizentrum steht der Konflikt zwischen Justizministerin Pam Bondi und dem stellvertretenden FBI-Direktor Dan Bongino. Berichten zufolge eskalierte die Situation in einer wütenden Konfrontation im Weißen Haus, bei der eine zornige Bondi Bongino des gezielten Durchstechens von Informationen an die Presse beschuldigte. Selbst die Anwesenheit von Stabschefin Susie Wiles konnte die Lage nicht beruhigen; Bongino, so wird berichtet, beharrte auf seinen Vorwürfen und brüskierte die Führungsriege.

Dieser Konflikt ist symptomatisch für die Zerreißprobe, in der sich viele Trump-Loyalisten befinden. Figuren wie Bongino, die ihre Karriere der radikalen Basis verdanken, müssen nun zwischen der Treue zum Präsidenten und ihrer Glaubwürdigkeit bei den eigenen Anhängern wählen. Bondi hingegen ist zur perfekten Zielscheibe geworden. Ihre politische Vergangenheit macht sie verwundbar; sie rückte nur ins Amt nach, weil Trumps Wunschkandidat Matt Gaetz selbst über Sex-Skandale stolperte, und ihre Rolle in der abgewendeten Klage gegen die „Trump University“ nach einer Spende Trumps haftet an ihr. Nun fungiert sie als „Blitzableiter“ für den Präsidenten – ein potenzielles Bauernopfer, dessen Entlassung den Zorn der Menge besänftigen könnte, sollte der Druck zu groß werden.

Parlamentarische Guerilla: Wie der Kongress zur zweiten Front wird

Die interne Krise der Regierung hat sich längst zu einer ausgewachsenen parlamentarischen Blockade ausgeweitet. Der Kongress ist zur zweiten Front in diesem Krieg geworden, auf der die Demokraten die republikanische Zerrissenheit meisterhaft für eine politische Guerillataktik nutzen. Tagelang wurde die Verabschiedung eines wichtigen Gesetzes zur Kürzung von Bundesausgaben in Höhe von neun Milliarden Dollar aufgehalten, weil die Republikaner keine Antwort auf die Epstein-Frage fanden.

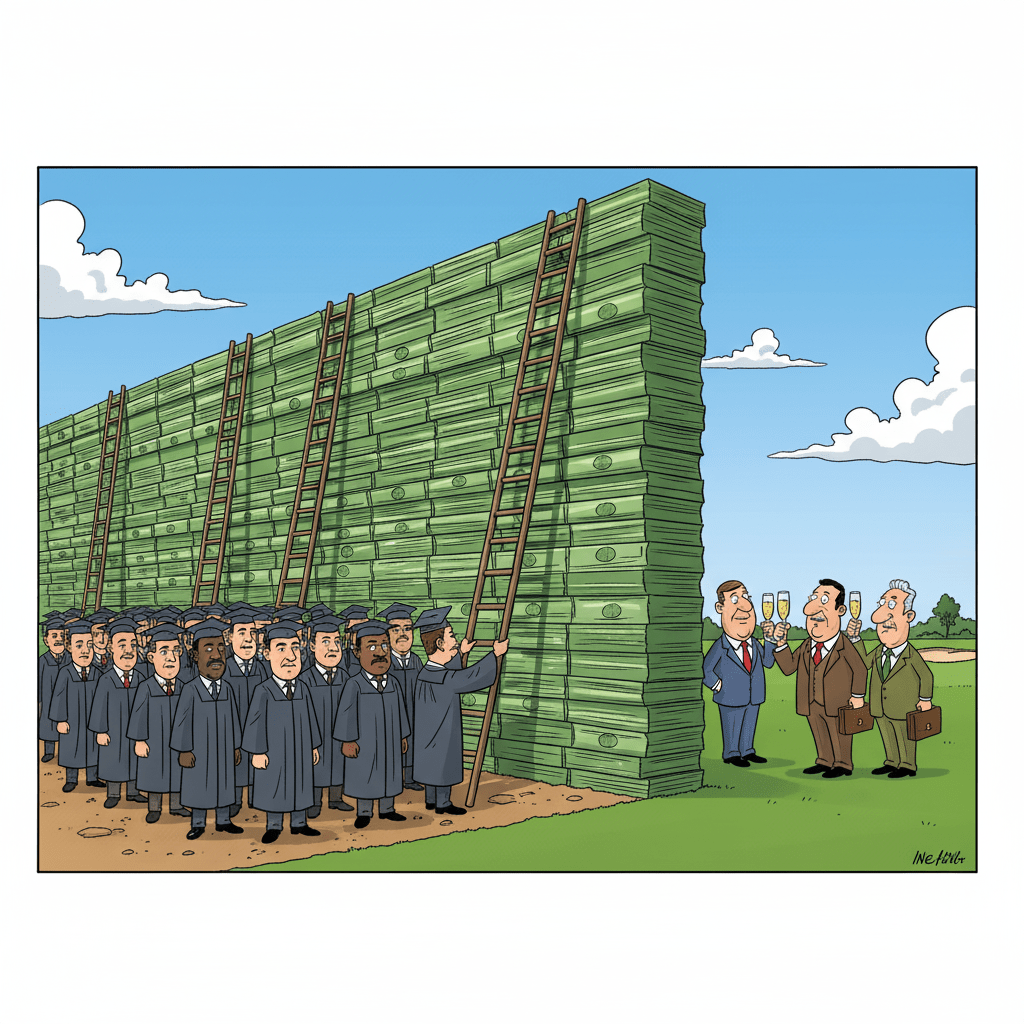

Demokratische Führer wie Hakeem Jeffries und Jim McGovern treiben die republikanische Mehrheit vor sich her. Sie zwingen sie durch prozedurale Manöver immer wieder, öffentlich über die Freigabe der Akten abzustimmen. „Sie ernten, was sie gesät haben“, kommentierte Jeffries trocken. Jedes „Nein“ der Republikaner ist ein weiterer Beweis für die Vertuschungsthese in den Augen der MAGA-Basis. Die panische Reaktion der republikanischen Führung war die Verabschiedung einer rechtlich völlig unverbindlichen Resolution, die vage Transparenz verspricht, aber zu nichts verpflichtet. Selbst Hardliner aus den eigenen Reihen wie Thomas Massie verspotteten dies als durchsichtiges Manöver und „glorifizierte Pressemitteilung“, mit der der Kongress die Wähler für dumm verkaufe. Die Episode demonstriert eindrücklich die politische Lähmung: Die republikanischen Abgeordneten stecken in der Falle, zerrissen zwischen der Angst vor dem Zorn ihrer Wähler und der Furcht vor dem Zorn ihres Präsidenten.

Die Grand-Jury-Finte: Trumps durchsichtiges Ablenkungsmanöver

In dieser ausweglos scheinenden Situation griff Trump zu einem letzten, verzweifelt wirkenden Schachzug: Er wies seine Justizministerin an, bei Gericht die Freigabe von Zeugenaussagen zu beantragen, die vor einer Grand Jury gemacht wurden. Auf den ersten Blick sollte dies Handlungsfähigkeit und den Willen zur Aufklärung signalisieren. Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich der Vorstoß jedoch als durchsichtige Finte – ein taktisches Manöver, das mehr verschleiern als enthüllen soll.

Erstens ist die rechtliche Hürde enorm hoch. Grand-Jury-Aussagen sind per Gesetz streng geheim, um Zeugen zu schützen. Eine Freigabe ist eine seltene Ausnahme, die ein Richter nach einem potenziell monatelangen Verfahren genehmigen müsste. Der Ausgang ist völlig offen. Zweitens wäre der Umfang der Veröffentlichung minimal. Es würde sich lediglich um einen winzigen Bruchteil des gesamten Beweismaterials handeln. Die von Kritikern und Opferanwälten geforderte „riesige Menge an Videobeweisen“ und Tausende von anderen Ermittlungsdokumenten blieben weiterhin unter Verschluss. Führende Demokraten wie Dan Goldman bezeichneten den Schritt daher treffend als „bedeutungslosen Stunt“. Es ist der Versuch, mit dem kleinstmöglichen Zugeständnis maximale Zeit zu gewinnen und die öffentliche Debatte auf einen Nebenkriegsschauplatz zu lenken – ein Manöver, das die Intelligenz der Öffentlichkeit ebenso auf die Probe stellt wie die der eigenen Anhänger.

Die Krise hat sich von einem ideologischen Konflikt zu einer Kaskade aus politischen Katastrophen entwickelt. Jeder Versuch Trumps, das Feuer zu löschen, scheint es nur weiter anzufachen. Der Bumerang, den er mit seinen eigenen Verschwörungstheorien losgeschickt hat, hat seine Flugbahn geändert und kreist nun unaufhaltsam um seinen Kopf. Die Frage ist nicht mehr, ob er ihm ausweichen kann, sondern nur noch, wie schwer der Schaden sein wird, wenn er ihn endgültig trifft.