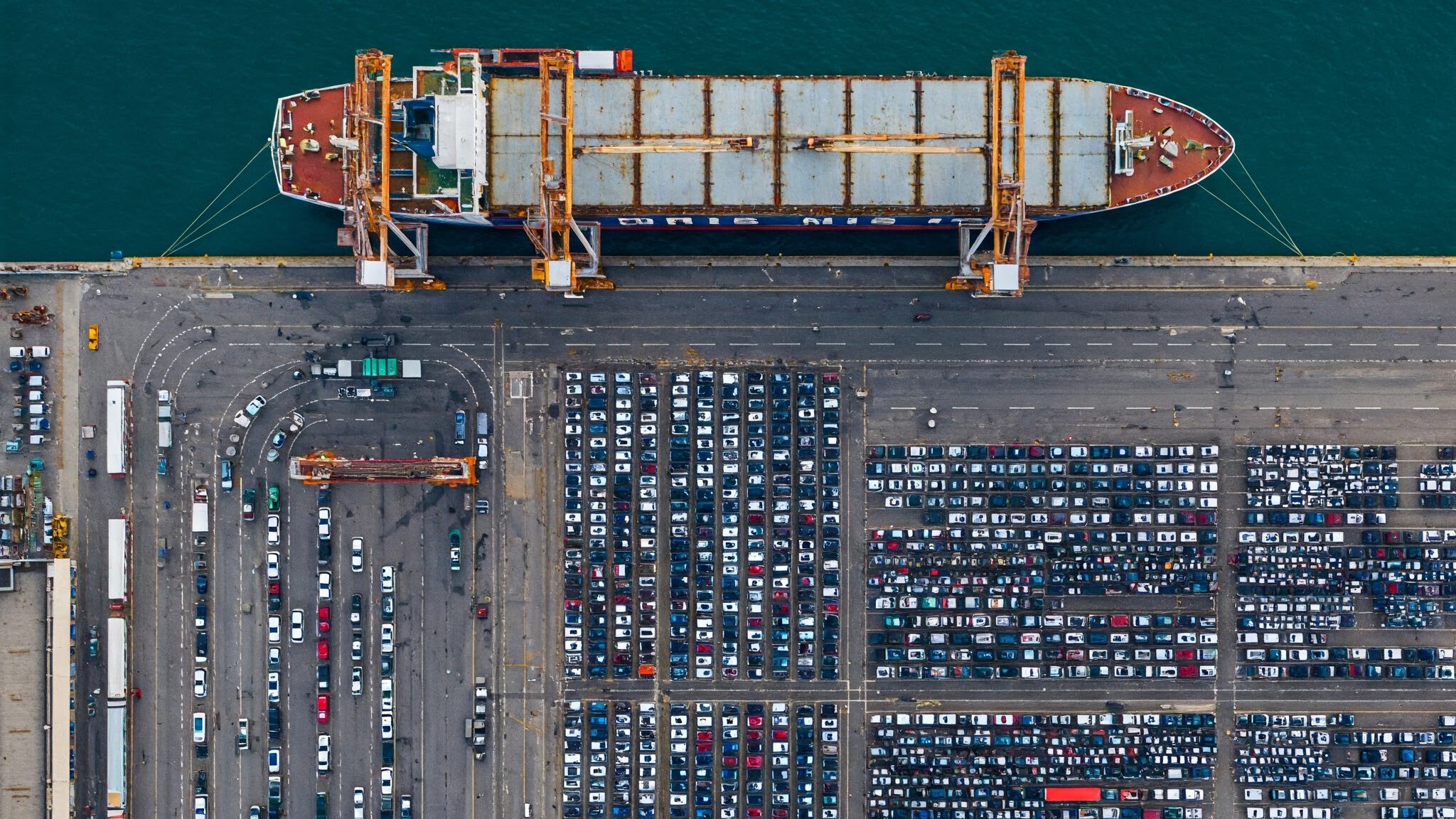

US-Präsident Donald Trump hat erneut die Weltwirtschaft in Atem gehalten. Mit der Ankündigung von Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent auf importierte Autos und Autoteile setzt er einen protektionistischen Kurs fort, der die globalen Handelsbeziehungen empfindlich stört und weitreichende Konsequenzen für die Automobilindustrie und Verbraucher weltweit haben dürfte. Die Maßnahme, die am 2. April in Kraft treten soll, wird als Frontalangriff auf etablierte internationale Lieferketten und als Versuch gewertet, die heimische Produktion in den Vereinigten Staaten zu stärken. Doch inmitten des von Trump ausgerufenen „Tags der Befreiung für Amerika“ mehren sich die Stimmen, die vor den immensen Schäden warnen, die dieser Schritt anrichten könnte.

Protektionismus auf Rädern: Trumps Zolloffensive und ihre Ziele

Donald Trump argumentiert, dass die neuen Zölle notwendig seien, um die US-amerikanische Automobilindustrie wieder zu ihrem einstigen Glanz zu verhelfen und Handelsungleichheiten mit anderen Ländern zu korrigieren. Er prophezeit glorreiche Zeiten für die heimische Branche und erwartet, dass Automobilhersteller ihre Produktion vermehrt in die USA verlagern werden, um den Strafzöllen zu entgehen. Ein Berater des Präsidenten präzisierte, dass die Maßnahme auch leichte Nutzfahrzeuge betrifft. Diese Ankündigung kommt nur wenige Wochen, nachdem Trump bereits Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt hat, und wird als Vorgeschmack auf weitere Sonderabgaben in der kommenden Woche interpretiert, was die Furcht vor einer umfassenden Zollpolitik weiter schürt.

Die Intention hinter Trumps Politik ist klar: Er will die USA als Produktionsstandort stärken und das Handelsdefizit des Landes reduzieren. Dabei nimmt er in Kauf, dass fast die Hälfte aller in den USA verkauften Fahrzeuge importiert werden und rund 60 Prozent der Teile in inländischen Montagebetrieben aus dem Ausland stammen. Zu den wichtigsten Lieferländern gehören Mexiko, Japan, Südkorea, Kanada und Deutschland. Gerade die deutsche Automobilindustrie, für die die USA der wichtigste Absatzmarkt sind und 2024 einen Exportanteil von 13,1 Prozent verzeichneten, dürfte von den Strafmaßnahmen empfindlich getroffen werden. Auch Kanada und Mexiko, die durch das nordamerikanische Freihandelsabkommen (ehemals NAFTA, nun USMCA) eng mit den USA verbunden sind, sehen sich mit erheblichen Belastungen konfrontiert.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Globale Beben und lokale Preissprünge: Die erwarteten Auswirkungen der Autozölle

Die Reaktion auf Trumps Ankündigung fiel international deutlich negativ aus. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte ihr tiefes Bedauern und betonte, dass Zölle schlecht für Unternehmen und noch schlechter für Verbraucher in den USA und der EU seien. Sie kündigte an, weiterhin nach Verhandlungslösungen zu suchen, aber auch die wirtschaftlichen Interessen der EU zu verteidigen. Aus Deutschland kamen umgehend Forderungen nach einer harten europäischen Reaktion, einschließlich der Androhung von Gegenzöllen. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sprach von einem „fatalen Signal“ für den freien Handel und forderte umgehende Verhandlungen über ein bilaterales Abkommen.

Auch andere betroffene Länder kündigten an, die Situation genau zu prüfen und über geeignete Maßnahmen nachzudenken. Japans Regierungschef Shigeru Ishiba wies darauf hin, dass Automobile 2024 den größten Anteil an Japans Exporten in die USA ausmachten und dass Japan ein bedeutender Investor in den USA sei. Der kanadische Premierminister Mark Carney bezeichnete die Zölle als direkten Angriff auf kanadische Arbeitnehmer und kündigte an, Vergeltungsmaßnahmen zu erwägen. Südkoreas Autobauer sehen sich ebenfalls vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt, und die Regierung plant einen Notfallplan.

In den Vereinigten Staaten selbst fallen die Reaktionen gespalten aus. Während die Gewerkschaft United Auto Workers Union (UAW) die Zölle als wichtigen Schritt zur Beendigung eines „Freihandelsdesasters“ lobte und hofft, dass Autohersteller dadurch wieder mehr Arbeitsplätze in den USA schaffen werden, befürchten Wirtschaftsanalysten und viele Unternehmen erhebliche negative Folgen. Es wird erwartet, dass die Zölle zu deutlich höheren Autopreisen für die Konsumenten führen werden. Die Forschungsgruppe Cox Automotive schätzt, dass die Preise für in Mexiko oder Kanada gefertigte Autos um durchschnittlich 6.000 US-Dollar steigen könnten. Dies könnte die Nachfrage dämpfen und Automobilhersteller zwingen, ihre Produktion zu reduzieren, was wiederum zu Arbeitsplatzverlusten in Fabriken und Autohäusern führen könnte.

Die komplexen und eng verwobenen Lieferketten in der nordamerikanischen Automobilindustrie, in denen Komponenten oft mehrfach die Grenzen zwischen den USA, Mexiko und Kanada überqueren, drohen durch die Zölle massiv gestört zu werden. Selbst in den USA gefertigte Fahrzeuge könnten teurer werden, da sie auf importierte Teile angewiesen sind. Die Unsicherheit über die genauen Modalitäten der Zölle und mögliche Ausnahmen trägt zusätzlich zur Verunsicherung in der Branche bei.

Einige Beobachter sehen in Trumps Schritt auch ein strategisches Druckmittel. Ähnlich wie bei früheren Zollandrohungen gegenüber Mexiko und Kanada könnte er versuchen, bilaterale Vereinbarungen mit einzelnen Staaten auszuhandeln, bevor die Zölle tatsächlich in Kraft treten. Die Ankündigung sogenannter „reziproker Zölle“ am 2. April, die darauf abzielen, US-Importzölle an die von anderen Nationen auf amerikanische Produkte erhobenen Zölle anzugleichen, könnte die Situation weiter verkomplizieren und zu einer umfassenden globalen Handelsumwälzung führen. Es bleibt abzuwarten, ob Trumps Zolloffensive tatsächlich die gewünschten Effekte für die US-amerikanische Automobilindustrie erzielt oder vielmehr einen gefährlichen Bremsklotz für die globale Wirtschaft darstellt. Die Welt blickt gespannt auf den 2. April und die nächsten Eskalationsstufen in diesem Handelskrieg auf Rädern.