Ein außergewöhnliches Schauspiel bot sich auf der Marine Corps Base Quantico, Virginia: Nahezu 800 der ranghöchsten Generäle und Admirale der Vereinigten Staaten, kurzfristig aus aller Welt zusammenberufen, saßen in disziplinierter Stille, während ihr Präsident und sein Verteidigungsminister das Fundament ihres Berufsstandes neu zu definieren versuchten. Was als machtvolle Demonstration von Autorität inszeniert war, entfaltete sich als ein tief verstörendes Dokument des Bruchs – des Bruchs mit der Tradition, dem Ethos und der verfassungsmäßigen Rolle des amerikanischen Militärs. Die Veranstaltung in Quantico war weit mehr als eine simple Truppeninformation; sie war die öffentliche Proklamation einer neuen Doktrin, die das Militär von einem unparteiischen Instrument der nationalen Verteidigung in eine ideologische Waffe für einen innenpolitischen Kampf umwandeln soll. Die Agenda ist unmissverständlich: Der Hauptfeind der Vereinigten Staaten, so die Botschaft von Donald Trump, lauert nicht jenseits der Grenzen, sondern im Inneren der Nation.

Die Doktrin des Pete Hegseth: Säuberung im Namen des Kriegers

Den Auftakt zu diesem Paradigmenwechsel lieferte Verteidigungsminister Pete Hegseth, ein Mann, dessen politische Karriere als Scharfmacher bei Fox News seine vergleichsweise kurze aktive Militärzeit bei Weitem überschattet. Seine Rede war weniger eine strategische Anweisung als vielmehr ein ideologisches Manifest, ein Feldzug gegen die Modernität in den eigenen Reihen. Mit der Verve eines Kulturkriegers erklärte er einer versammelten Generalität, die zusammen Jahrtausende an operativer Erfahrung repräsentiert, den Krieg gegen eine als „Wokeness“ diffamierte angebliche Verweichlichung. Die Streitkräfte, so Hegseths Diagnose, litten an einem „jahrzehntelangen Verfall“, verursacht durch „törichte und rücksichtslose Politiker“ – eine kaum verhohlene Attacke auf demokratische Vorgängerregierungen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die von ihm verordnete Therapie ist eine radikale Rückkehr zu einem archaisch anmutenden Männlichkeitsideal. Er fordert die Wiederbelebung eines „Kriegerethos“, kündigt die Abschaffung sämtlicher Programme für Vielfalt und Gleichstellung an und will Beförderungen aufgrund von Hautfarbe oder Geschlecht beenden. Das Kernstück dieser neuen Personalpolitik ist die Einführung des „höchsten männlichen Standards“ als alleinigem Maßstab für Kampfeinheiten. Hegseth räumt dabei unumwunden ein, dass dies zum Ausschluss von Frauen aus bestimmten Verwendungen führen könnte – ein Kollateralschaden, den er willentlich in Kauf nimmt. Diese Agenda ist keine Reform, sie ist eine Säuberung. Sie zielt darauf ab, das Offizierskorps nach ideologischer Konformität zu formen, was die bereits erfolgten Entlassungen zahlreicher Frauen und afroamerikanischer Soldaten belegt. Wer seiner Agenda nicht folgt, so die unverhohlene Drohung an die versammelten Spitzenmilitärs, solle den Dienst quittieren. Es ist der Versuch, aus einer professionellen Armee eine loyale Prätorianergarde zu schaffen, deren Qualifikation sich weniger an strategischer Kompetenz als an der bedingungslosen Annahme einer reaktionären Ideologie bemisst. Hegseths eigene, überschaubare Militärbiografie dient ihm dabei als dünne Legitimationsfolie, um Veteranen zahlloser Kriege über die Grundlagen ihres Handwerks zu belehren: körperliche Fitness, korrekte Rasur und die Bereitschaft, Befehle ohne Furcht vor dem Vorwurf „toxischer Führung“ durchzusetzen.

Der Feind im Inneren: US-Städte als Schlachtfeld

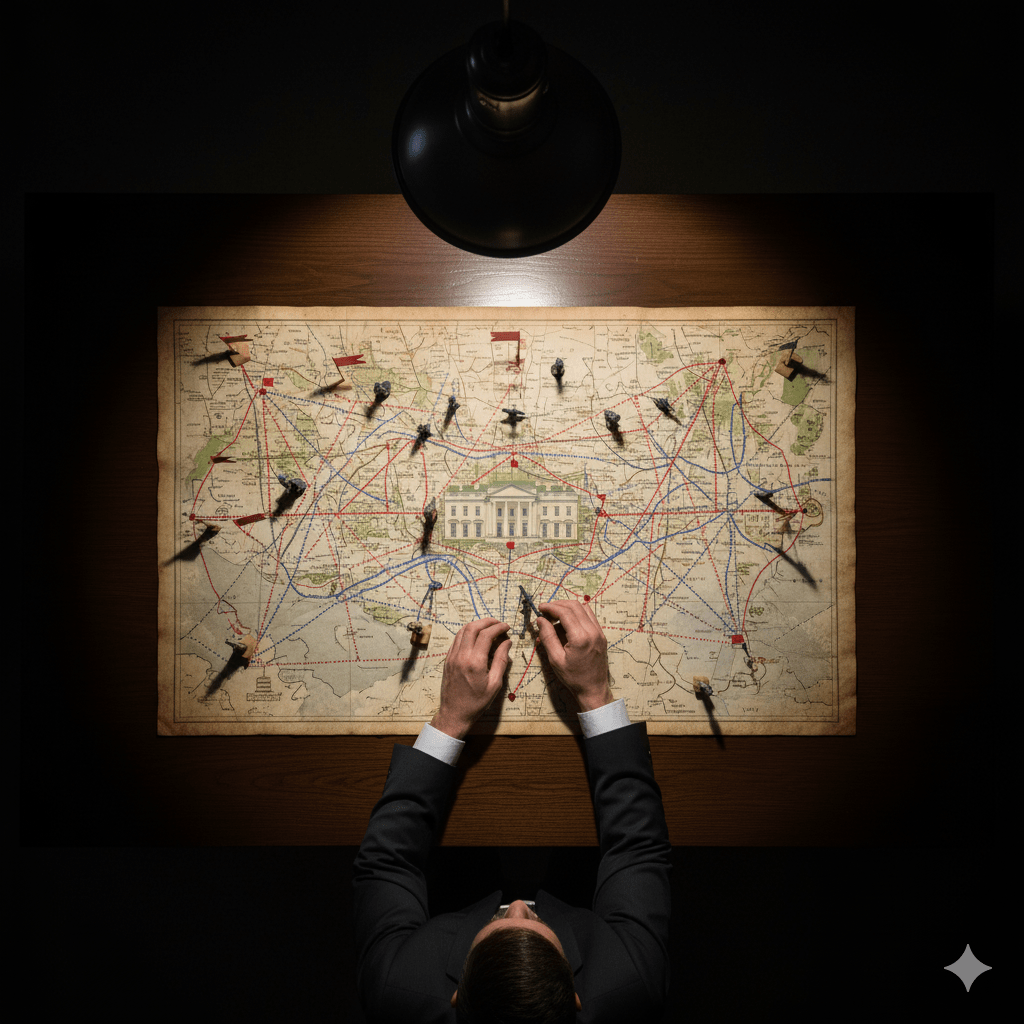

Wo Hegseth das ideologische Rüstzeug lieferte, definierte Präsident Trump den neuen Gegner. In seiner gewohnt mäandrierenden, von Angriffen auf seinen Vorgänger und faktisch widerlegten Behauptungen durchzogenen Rede offenbarte er den wahren Zweck der militärischen Neuausrichtung. Die größte Bedrohung für die Heimat, so Trump, sei der „Feind im Inneren“. Mit dieser Chiffre meint er nicht etwa Terroristen oder ausländische Agenten, sondern politisch Andersdenkende: linke Aktivisten, Journalisten und insbesondere die demokratisch regierten Metropolen des Landes. Städte wie San Francisco, Chicago, New York und Los Angeles seien „sehr unsichere Orte“, die es „eine nach der anderen in Ordnung zu bringen“ gelte.

Die Perfidie dieser Rhetorik kulminiert in einem Satz, der als Fanal für seine zweite Amtszeit gelten muss: „Wir sollten einige dieser gefährlichen Städte als Übungsgelände für unser Militär nutzen.“ Diese Aussage ist nicht weniger als der Aufruf zur Militarisierung der Innenpolitik. Sie delegitimiert demokratische Institutionen auf lokaler Ebene und stellt Millionen von amerikanischen Bürgern unter Generalverdacht. Dieser Vorschlag ist die logische Fortsetzung einer bereits praktizierten Politik der Einschüchterung. Die Entsendung der Nationalgarde nach Los Angeles, Washington D.C. und Portland, oft gegen den erklärten Willen der lokalen Behörden und Bevölkerungsmehrheiten, diente bereits dazu, Proteste gegen seine rigorose Einwanderungspolitik niederzuschlagen.

Mit dieser strategischen Neuausrichtung auf einen inneren Feind überschreitet Trump eine fundamentale Grenze der amerikanischen Demokratie. Der „Posse Comitatus Act“ von 1878 verbietet grundsätzlich den Einsatz von Bundestruppen zu Strafverfolgungszwecken im Inland. Zwar existieren Ausnahmeregelungen, doch Trumps systematische Absicht, das Militär als innenpolitische Ordnungsmacht gegen seine politischen Gegner zu instrumentalisieren, höhlt den Geist dieses Gesetzes aus. Es ist der Versuch, das Militär für Aufgaben zu missbrauchen, die in einem Rechtsstaat der Polizei und der Justiz obliegen, und die Grenzen zwischen Krieg und innerer Sicherheit bewusst zu verwischen.

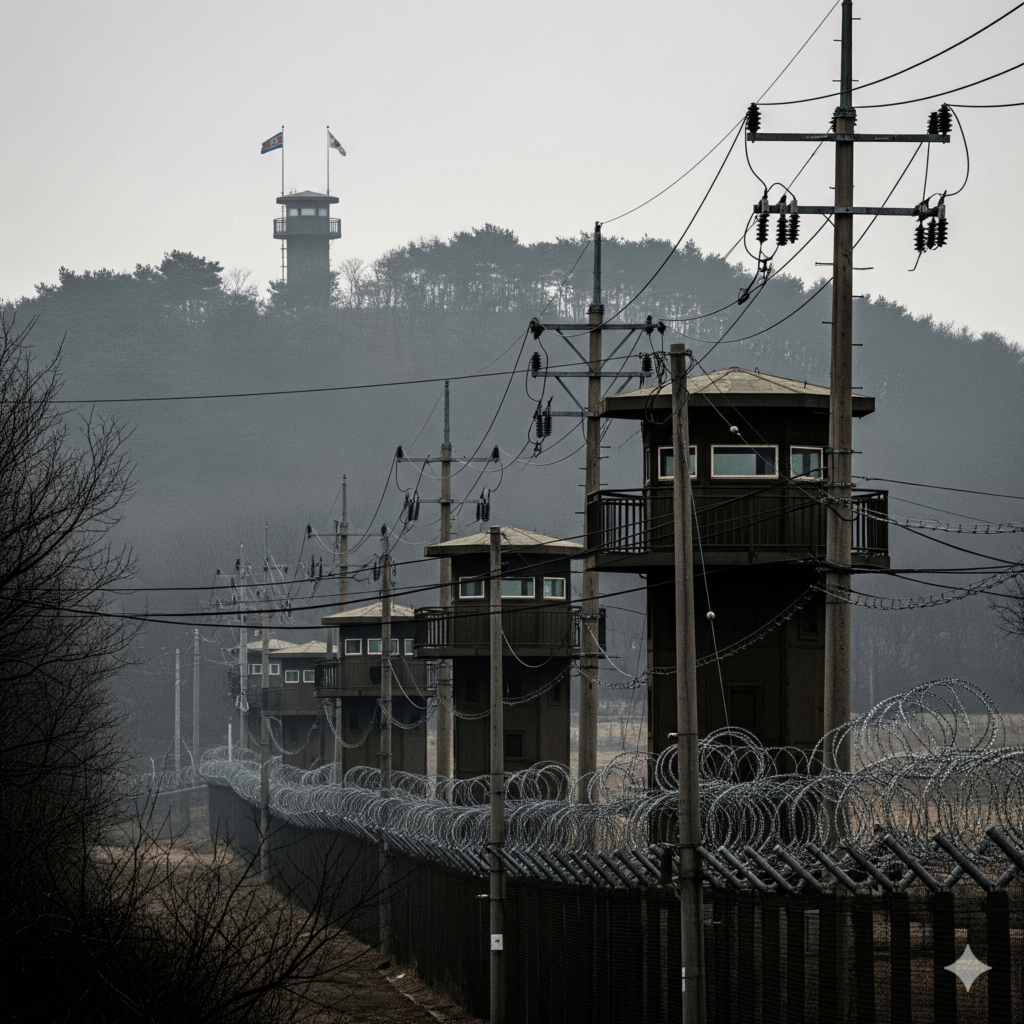

Vom Verteidigungs- zum Kriegsministerium: Die Semantik der Eskalation

Die ideologische und strategische Neuausrichtung wird von einer ebenso wirkmächtigen symbolischen Geste begleitet: der Umbenennung des „Department of Defense“ in „Department of War“. Dieser Akt, der formal noch der Zustimmung des Kongresses bedarf, ist eine semantische Kriegserklärung. Er bricht mit der nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten Doktrin, die das amerikanische Militär primär als defensive, stabilitätssichernde Kraft definierte. Der Name „Verteidigungsministerium“ signalisierte eine Haltung der Zurückhaltung und der Verpflichtung auf eine regelbasierte internationale Ordnung. Die Rückkehr zum historischen Begriff „Kriegsministerium“ ist dagegen ein Bekenntnis zur offensiven Machtprojektion und zur Entfesselung militärischer Gewalt als primärem Mittel der Politik – nach außen wie nach innen.

Dieser rhetorische Revisionismus steht in einem bemerkenswerten Zielkonflikt mit Trumps ständiger Selbstinszenierung als Friedensstifter, der für seine angeblichen Verdienste den Friedensnobelpreis beansprucht. Während er sich international als Beender von Kriegen preist, entfesselt er im Inneren eine Rhetorik des Bürgerkriegs. Diese schizophrene Doppelstrategie offenbart den wahren Kern seiner Politik: Es geht nicht um Frieden oder Krieg im traditionellen Sinne, sondern um die Konsolidierung von Macht. Der „Friede“, den Trump anstrebt, ist die Befriedung internationaler Konflikte, die amerikanische Ressourcen binden, um diese für den Kampf gegen den inneren Feind zu mobilisieren. Die Umbenennung des Ministeriums ist somit die offizielle Bestätigung, dass der Kriegszustand für die Trump-Regierung zur neuen Normalität geworden ist.

Das beredte Schweigen der Generäle: Eine Institution am Scheideweg

Die vielleicht aufschlussreichste Facette des Treffens in Quantico war die Reaktion des Publikums. Die versammelte Elite der Streitkräfte – Männer und Frauen, die für die komplexesten Militäroperationen der Welt verantwortlich sind – reagierte auf die parteipolitischen Tiraden und die ideologischen Lektionen mit fast völliger Stille. Der Applaus für Hegseth und Trump war minimal, die Gesichter blieben ausdruckslos. Dieses Schweigen ist zutiefst ambivalent und kann auf verschiedene Weisen gedeutet werden. Einerseits ist es Ausdruck der eisernen militärischen Disziplin und der in der DNA der Institution verankerten Tradition der politischen Neutralität. Ein Soldat, und erst recht ein General, applaudiert nicht bei politischen Kundgebungen, selbst wenn der Oberbefehlshaber spricht.

Andererseits war dieses Schweigen auch eine unüberhörbare Botschaft des Unbehagens, vielleicht sogar der stillen Ablehnung. Es signalisiert eine tiefe Kluft zwischen der politischen Führung, die das Militär als Requisite für ihre politische Inszenierung missbraucht, und einem Offizierskorps, das sich in seiner professionellen Ehre verletzt fühlt. Die Generäle wurden einberufen, um sich Vorlesungen über korrekte Körperhaltung und den vermeintlichen Mangel an Kampfgeist anzuhören, während sie gleichzeitig aufgefordert werden, sich auf Einsätze gegen die eigenen Landsleute vorzubereiten. Dies stellt eine existenzielle Belastungsprobe für das zivil-militärische Verhältnis dar, das auf gegenseitigem Respekt und einem klaren Rollenverständnis beruht.

Die kurzfristige Einberufung einer derart großen Anzahl von Kommandeuren an einem einzigen Ort stellt zudem ein erhebliches operatives und sicherheitspolitisches Risiko dar. Es legt die militärische Führung der globalen Supermacht für kurze Zeit lahm und macht sie verwundbar – ein immenser Preis für eine propagandistische Veranstaltung. Langfristig sind die Konsequenzen jedoch noch gravierender. Die offene Politisierung droht, das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung in eine ihrer angesehensten Institutionen nachhaltig zu untergraben. Sollte das Militär als parteiischer Akteur wahrgenommen werden, verliert es seine Legitimität als Diener der gesamten Nation. Die beschriebene Neuausrichtung birgt das Potenzial, eine tiefe Spaltung innerhalb des Offizierskorps zu provozieren – zwischen jenen, die sich der neuen Doktrin fügen, und jenen, die ihrem Eid auf die Verfassung treu bleiben. Eine solche Entwicklung könnte nicht nur die Bündnisfähigkeit der USA untergraben, sondern im schlimmsten Fall die Stabilität der amerikanischen Demokratie selbst gefährden. Der Tag von Quantico hat gezeigt, dass dieser innere Kampf bereits begonnen hat. Das Schweigen der Generäle wird nicht ewig währen.