Die amerikanische Wirtschaft sendet Signale, die an Schizophrenie grenzen. Während in Washington die Regierung im erbitterten Streit zwischen Präsident Trump und den Demokraten in den Shutdown schlittert und damit das öffentliche Leben lähmt, während alarmierende Daten vom Arbeitsmarkt eine Rezession heraufbeschwören und protektionistische Zölle den Welthandel strangulieren, kennt die Wall Street nur eine Richtung: nach oben. Börsenbarometer wie der Dow Jones und der S&P 500 erklimmen schwindelerregende Höhen und feiern ein Allzeithoch nach dem anderen. Diese Entwicklung ist jedoch kein Zeugnis wirtschaftlicher Stärke. Sie ist vielmehr das Symptom einer tiefgreifenden und gefährlichen Entkopplung der Finanzmärkte von der realen Welt – ein spekulatives Fieber, angefacht von der Hoffnung auf billiges Geld und einem Hype um künstliche Intelligenz, dessen Fundament auf Sand gebaut ist. Die aktuelle Hausse ist ein Trugbild, ein gigantisches, von wenigen Tech-Konzernen getragenes Kartenhaus, dessen Einsturz nicht nur Anleger, sondern die gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund reißen könnte.

Das Dilemma der Notenbank

Im Zentrum dieser paradoxen Entwicklung steht die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve, gefangen in einem nahezu unlösbaren Zielkonflikt. Die Anleger an den Börsen feiern den politischen Stillstand in Washington aus einem zynischen Kalkül heraus: Sie wetten darauf, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen eines längeren Shutdowns die Fed dazu zwingen werden, die Leitzinsen aggressiver zu senken, als sie es ohnehin schon tut. Billigeres Geld, so die einfache Gleichung, kurbelt die Wirtschaft an und macht Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen attraktiver. Doch die Situation ist weitaus komplexer. Die Fed muss nicht nur einer sich abzeichnenden Schwäche auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken, sondern gleichzeitig die Inflationsrisiken im Auge behalten, die durch Trumps Handelspolitik massiv befeuert werden. Die Zölle auf Importe, die mittlerweile ein Niveau erreicht haben wie seit der Großen Depression nicht mehr, verteuern Waren und könnten die Teuerungsrate empfindlich anziehen lassen. Eine Zinssenkung in diesem Umfeld wäre, als würde man Öl in ein bereits glimmendes Feuer gießen. Jeder Schritt, den die Notenbanker um Jay Powell tun, ist daher eine Gratwanderung. Senken sie die Zinsen zu stark, riskieren sie eine überhitzende Inflation. Halten sie die Zinsen stabil, um die Preise zu bändigen, könnten sie die Konjunktur abwürgen und einen Börsencrash provozieren, der seine eigene zerstörerische Dynamik entfaltet. Die Märkte tanzen auf einem Vulkan, und die Fed dirigiert das Orchester, ohne die Eruption verhindern zu können.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die unsichtbare Macht der Indexfonds

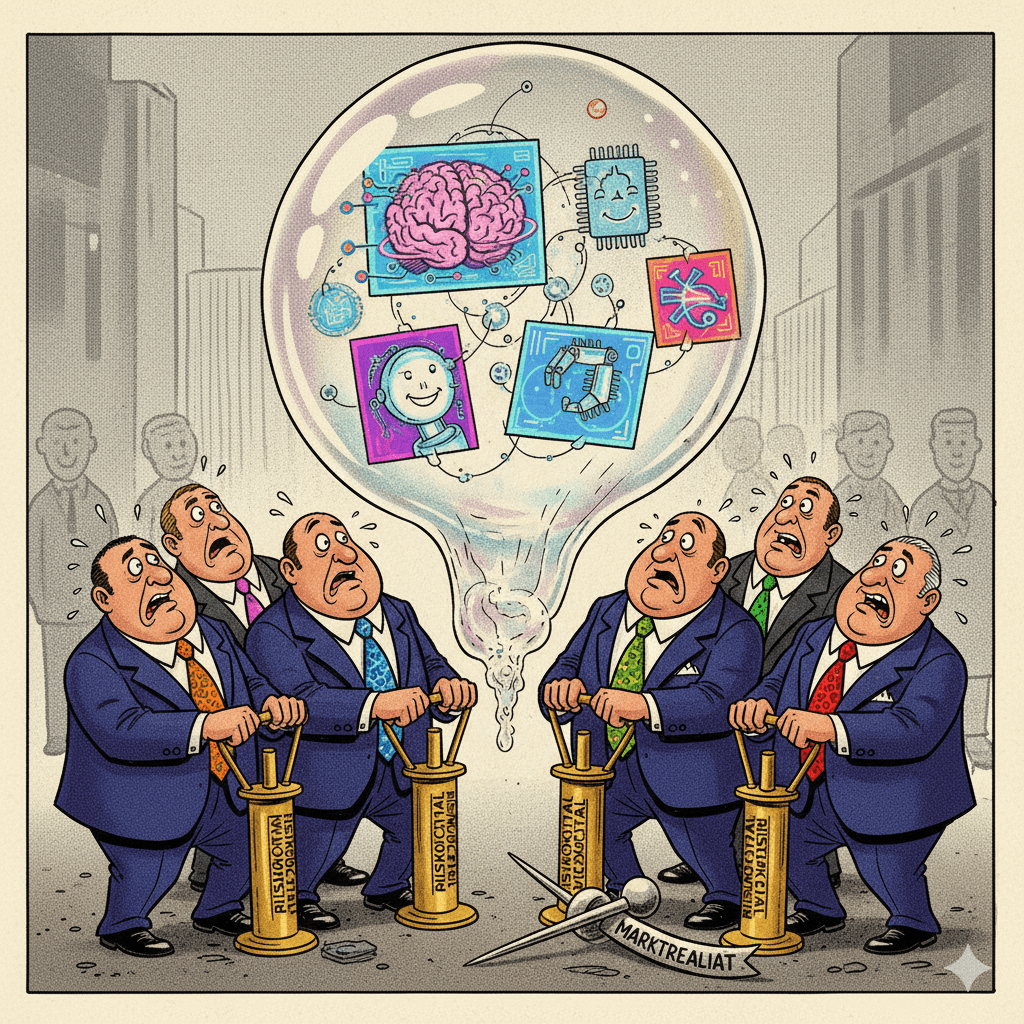

Die wahre Mechanik hinter der unaufhaltsamen Rallye ist jedoch weniger in der Psychologie der Anleger als in der Struktur des modernen Finanzsystems zu finden. Ein wesentlicher Treiber ist der Siegeszug passiver Indexfonds, sogenannter ETFs. Diese Fonds, in die mittlerweile Billionen von Dollar geflossen sind, bilden schlicht einen Börsenindex wie den S&P 500 ab. Ihre Funktionsweise ist dabei ebenso simpel wie folgenschwer: Da die großen Indizes nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, fließt das meiste Geld zwangsläufig in die bereits größten und wertvollsten Unternehmen. Ein Konzern wie Apple oder Nvidia, der bereits ein hohes Gewicht im Index hat, erhält automatisch den größten Anteil an jedem neuen Dollar, der in einen S&P-500-ETF investiert wird. Dies schafft einen selbstverstärkenden Kreislauf: Die massive Nachfrage durch ETFs treibt den Aktienkurs der Index-Schwergewichte weiter nach oben, was ihren Börsenwert und damit ihr Gewicht im Index nochmals erhöht, woraufhin sie einen noch größeren Anteil künftiger Investitionen erhalten. Die aktuelle Börsenrallye ist somit weniger ein Spiegelbild einer breit getragenen wirtschaftlichen Prosperität als vielmehr das strukturelle Resultat eines automatisierten Kapitalflusses, der wenige Giganten immer weiter aufbläht, während der Rest der Wirtschaft stagniert oder sogar schrumpft. Der Markt hat einen Autopiloten eingeschaltet, der direkt in eine Blase steuert.

Die Hegemonie der acht Giganten

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist eine beispiellose Konzentration von Marktmacht und Kapital. Das Schicksal der gesamten US-Börse, und damit in weiten Teilen auch der Weltbörsen, hängt heute am Wohl und Wehe von nur acht Unternehmen. An der Wall Street hat sich für sie der Sammelbegriff „BATMMAAN“ etabliert: Broadcom, Amazon, Tesla, Microsoft, Meta, Apple, Alphabet und Nvidia. Diese acht Konzerne vereinen mittlerweile mehr als ein Drittel des gesamten Börsenwerts des S&P 500 – eines Index, der eigentlich die 500 größten Unternehmen und damit einen Querschnitt der amerikanischen Wirtschaft abbilden soll. Dieses Fundament ist erschreckend schmal und birgt immense systemische Risiken. Schwächelt nur einer dieser Giganten, wie es zuletzt bei Tesla zu beobachten war, kann dies den gesamten Markt nach unten ziehen. Die extreme Abhängigkeit von einer einzigen Branche, dem Technologiesektor, und innerhalb dieser Branche von einer Handvoll Akteuren, macht das gesamte Finanzsystem vulnerabel. Gleichzeitig führt diese Konzentration zu gravierenden Verteilungseffekten. Während die Aktionäre der BATMMAAN-Unternehmen enorme Gewinne verzeichnen, werden die hunderten anderen Firmen im Index abgehängt. Das Kapital fließt an der breiten Realwirtschaft vorbei und konzentriert sich in einer kleinen, elitären Spitze, was die ökonomische Ungleichheit weiter verschärft.

Wenn die Propheten vor der eigenen Blase warnen

Die vielleicht größte Ironie dieser Entwicklung liegt darin, dass die schärfsten Warner vor dieser spekulativen Überhitzung aus dem Herzen der Tech-Industrie selbst kommen. Sam Altman, der Kopf hinter dem KI-Pionier OpenAI, und Amazon-Gründer Jeff Bezos sprechen unverblümt von einer Blase im Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese öffentliche Vorsicht von Männern, deren Unternehmen am meisten vom aktuellen Hype profitieren, wirft Fragen nach ihren Motiven auf. Handelt es sich um eine genuine Sorge vor einem unkontrollierten Crash? Oder ist es eine strategische Kommunikation, um überzogene Erwartungen zu dämpfen und sich für den Fall eines Abschwungs bereits im Vorfeld zu positionieren? Bezos selbst liefert eine bemerkenswerte Interpretation, wenn er Blasen als potenziell nützlich bezeichnet. Sie mögen zwar kurzfristig zu schmerzhaften Korrekturen führen, doch langfristig, so seine These, profitiere die Gesellschaft von den technologischen Durchbrüchen, die in Phasen irrationalen Überschwangs finanziert werden. Als Beispiel nennt er nicht die Dotcom-Blase, die sein eigenes Unternehmen hervorbrachte, sondern die Entwicklung von Biopharmazeutika. Diese Sichtweise ist eine gefährliche Verharmlosung. Denn anders als frühere Innovationszyklen ist der KI-Sektor heute nicht nur ein Treiber der Börse, sondern auch die entscheidende Stütze für das reale Wirtschaftswachstum in den USA. Die massiven Investitionen in Patente, Ausrüstung und Rechenzentren sind fast ausschließlich dem KI-Boom zu verdanken. Ein Platzen dieser Blase wäre daher kein reinigendes Gewitter, sondern ein ökonomischer Flächenbrand.

Globale Ansteckung im Zeitalter der Zölle

Die Verwerfungen beschränken sich längst nicht mehr auf die Vereinigten Staaten. Die protektionistische Handelspolitik von Präsident Trump zeigt bereits deutliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Deutschland, als eine der führenden Exportnationen und zuletzt mit den USA als wichtigstem Abnehmer, spürt die Folgen der Zölle unmittelbar in Form einer schrumpfenden Industrie. Das Paradoxe ist jedoch, dass selbst globale Aktienindizes wie der MSCI World, der Unternehmen aus 23 Industrieländern bündelt, von der amerikanischen Hausse mit nach oben gezogen werden und ebenfalls neue Rekordstände erreichen. Dies liegt an der globalen Dominanz der US-Tech-Giganten, die auch in diesen weltweiten Indizes ein enormes Gewicht haben. Die Euphorie an der Wall Street überstrahlt die realwirtschaftlichen Probleme in anderen Teilen der Welt und exportiert das amerikanische Risiko in die Portfolios von Anlegern rund um den Globus. Die Welt schaut gebannt auf eine Party, deren Musik sie nicht bestellt hat, deren Ende sie aber mit voller Wucht zu spüren bekommen wird. Der Glaube an die unendlichen Gewinne der KI-Branche ist der Kitt, der dieses fragile Gebilde zusammenhält. Doch was geschieht, wenn dieser Glaube erodiert? Ein unerwartet schlechtes Quartalsergebnis eines der BATMMAAN-Unternehmen, eine regulatorische Verschärfung oder schlicht die wachsende Erkenntnis, dass die versprochenen Gewinne die astronomischen Bewertungen nicht rechtfertigen können, könnten als Auslöser genügen. Ein solcher Kipppunkt würde eine Kettenreaktion auslösen, die das Kartenhaus unweigerlich zum Einsturz bringt. Die Abhängigkeit der Realwirtschaft vom KI-Sektor würde den Abschwung dann brutal verstärken und die USA in eine tiefe Rezession stürzen – mit verheerenden Folgen für eine Weltwirtschaft, die noch immer auf den Takt der amerikanischen Konjunktur hört. Was wir derzeit erleben, ist nicht die Morgenröte eines neuen goldenen Zeitalters, sondern die unheimliche Stille vor dem Sturm.