In dem Moment, als die Kugel einschlug, sprach Charlie Kirk. Mitten im Satz, auf einer sonnigen College-Wiese in Utah, verwandelte sich eine politische Debatte in eine öffentliche Hinrichtung. Das Bild, wie Blut aus seinem Hals strömt, brannte sich binnen Stunden in das kollektive Bewusstsein einer ganzen Nation ein – ein grauenhaftes, hochauflösendes Symbol für ein Land, das die Sprache der Gewalt wiederentdeckt hat. Die Ermordung des 31-jährigen konservativen Aktivisten ist mehr als eine Tragödie; sie ist ein Brandbeschleuniger in einem ohnehin schon lichterloh brennenden Haus. Denn die Reaktionen auf seinen Tod offenbaren eine finstere Wahrheit: Die einflussreichsten Akteure, allen voran Präsident Donald Trump, nutzen die Katastrophe nicht, um die Brände zu löschen, sondern um Öl ins Feuer zu gießen. Kirks Tod wird zum Vorwand für einen Angriff auf die Grundfesten der Demokratie – ein Menetekel für eine neue, noch gefährlichere Ära politischer Gewalt in den Vereinigten Staaten.

Ein Riss geht durch die Trauer

Kaum war die Nachricht von Kirks Tod bestätigt, spaltete sich die öffentliche Reaktion in zwei unversöhnliche Ströme. Auf der einen Seite standen die Mahner und Analysten, die in der Tat das furchtbare Symptom einer tieferen Krankheit sahen. Experten wie Robert Pape von der University of Chicago zeichneten das Bild einer „Pulverfass-Nation“ und einer „Ära des gewalttätigen Populismus“, in der die Unterstützung für politische Gewalt auf ein historisches Hoch gestiegen sei. In den Redaktionen und Universitäten herrschte eine düstere Stimmung, die Erkenntnis, dass das Land eine unsichtbare Grenze überschritten hatte. Selbst politische Gegner Kirks, wie die ehemalige Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords, die selbst ein Attentat überlebte, verurteilten die Tat und riefen dazu auf, politische Differenzen niemals mit Gewalt auszutragen. Es war der Versuch, inmitten des Schocks einen Rest zivilisatorischer Gemeinsamkeit zu bewahren.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Doch dieser Versuch wurde fast augenblicklich von einer Welle aus Wut, Schuldzuweisungen und Rachefantasien überrollt, die von der politischen Rechten ausging. Was mit Schock und Gebetsaufrufen begann, schlug nach Kirks Tod in offene Kriegsrhetorik um. Weggefährten wie Benny Johnson sprachen von „gerechtem Zorn“ und stilisierten Kirk zum Märtyrer. Auf Fox News schwor Jesse Watters, man werde Kirks Tod „rächen“, und fragte rhetorisch: „Sie führen Krieg mit uns! Und was werden wir dagegen tun?“. Online-Aktivisten wie Alex Jones und Chaya Raichik riefen schlicht aus: „Das ist Krieg“. Matt Forney, ein rechter Journalist, verglich die Ermordung gar mit dem Reichstagsbrand von 1933 – einem historischen Vorwand für die Zerschlagung der Demokratie – und forderte die Verhaftung aller demokratischen Politiker.

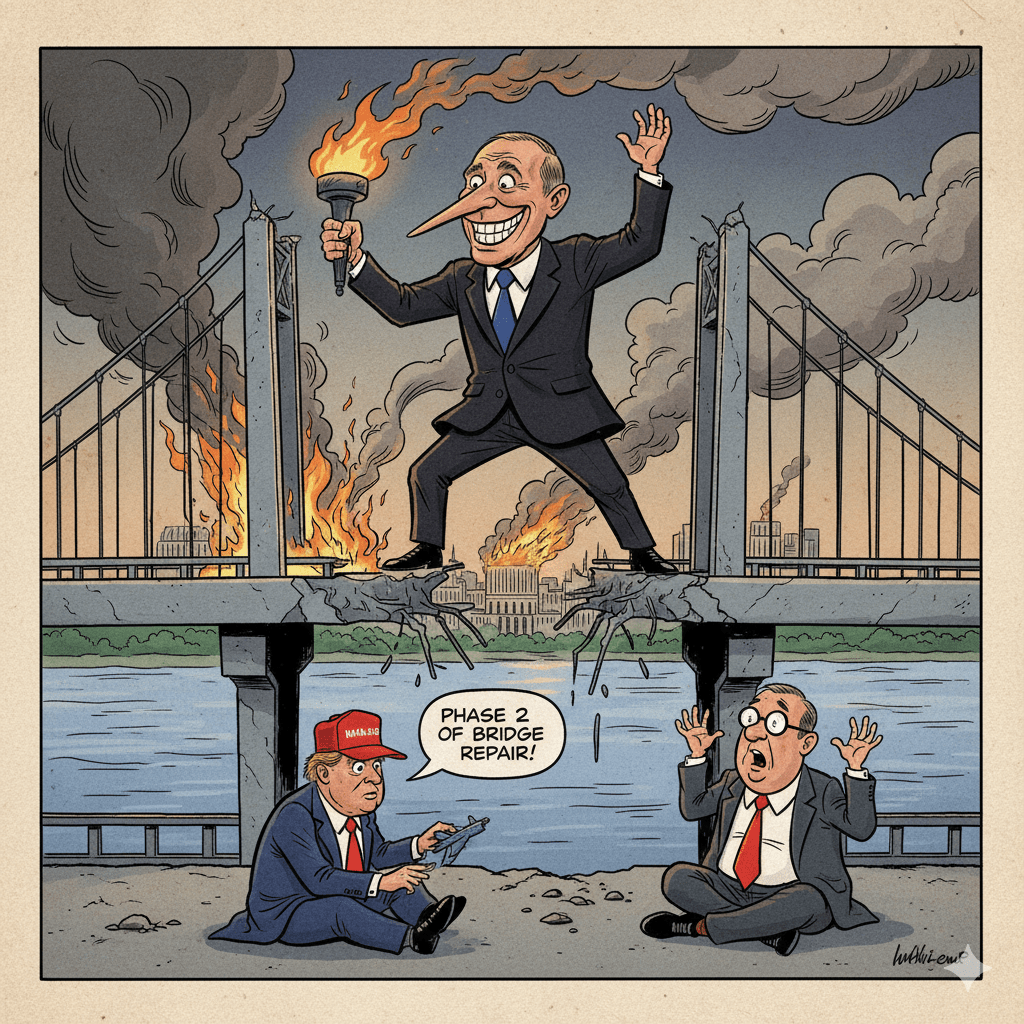

Die entscheidende Eskalation aber kam aus dem Oval Office. Präsident Donald Trump, der Kirk als engen Freund und wichtigen Verbündeten betrachtete, zögerte keinen Augenblick, den noch warmen Leichnam politisch zu instrumentalisieren. In einer sorgfältig inszenierten Rede, abgelesen von einem Skript, präsentierte er der Nation einen Schuldigen: die „radikale Linke“. Er behauptete, ihre „Rhetorik“ sei „direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land sehen“.

Trumps Reaktion war eine strategische Meisterleistung der Eskalation. Er verurteilte nicht die Gewalt an sich, sondern linke Gewalt. In seiner Aufzählung vergangener Taten erwähnte er penibel den Anschlag auf den Republikaner Steve Scalise 2017, ignorierte aber geflissentlich den versuchten Kidnapping-Plot gegen die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer, den brutalen Angriff auf Nancy Pelosis Ehemann oder die erst kürzlich erfolgten tödlichen Schüsse auf demokratische Abgeordnete in Minnesota. Er schuf ein Narrativ, in dem seine Anhänger die ewigen Opfer und seine Gegner die alleinigen Täter sind. Damit gab er der Wut seiner Basis nicht nur eine Richtung, sondern auch eine präsidiale Legitimation. Er goss das Gift der Rache in die offenen Wunden der Nation.

Die Anatomie einer Radikalisierung

Wie konnte es so weit kommen? Wie verwandelt sich ein Land, das sich als Leuchtturm der Demokratie versteht, in eine Arena, in der politische Morde nicht nur geschehen, sondern von Teilen der Bevölkerung bejubelt werden? Die in den Quellen zitierten Experten sind sich einig: Kirks Ermordung ist kein isolierter Akt eines Wahnsinnigen, sondern die logische Konsequenz einer seit Jahren andauernden, systematischen Vergiftung des öffentlichen Diskurses.

Ein zentraler Mechanismus ist die Normalisierung extremer Rhetorik. Wenn der Präsident seine politischen Gegner als „Abschaum“ bezeichnet oder sie mit Nazis und den schlimmsten Massenmördern der Geschichte vergleicht, verschieben sich die Grenzen des Sagbaren. Diese Sprache entmenschlicht den Gegner. Sie verwandelt einen politischen Konkurrenten in einen existenziellen Feind, dessen Beseitigung nicht mehr nur ein politisches Ziel, sondern eine moralische Notwendigkeit zu sein scheint. Charlie Kirk selbst war ein Meister dieser polarisierenden Sprache, was einige Kommentatoren nach seinem Tod zu der unglücklichen, aber bezeichnenden Bemerkung verleitete, man könne nicht „schreckliche Worte“ sagen und dann „keine schrecklichen Taten erwarten“.

Diese Rhetorik fällt auf einen fruchtbaren Boden, der durch ein tiefes Gefühl der Machtlosigkeit und Frustration genährt wird. Umfragen zeigen, dass immer mehr Amerikaner glauben, das politische System arbeite nicht für sie. Eine Studie der Bright Line Watch fand heraus, dass die Unterstützung für Gewalt gegen politische Führer von 2–3 % auf etwa 10 % ansteigt, wenn die Befragten glauben, diese Führer würden „schädliche“ Politik betreiben. Diese wachsende Akzeptanz, so warnt Robert Pape, schafft ein „Mäntelchen der Legitimität“ für labile Individuen, die aus persönlichen oder psychologischen Gründen bereit sind, zur Tat zu schreiten.

Der dritte und vielleicht stärkste Katalysator ist die Rolle der sozialen Medien. Sie wirken wie ein Brandbeschleuniger für Hass und Radikalisierung. Die grausamen Bilder von Kirks Ermordung waren binnen Minuten viral und wurden millionenfach angesehen. Diese direkte, ungefilterte Konfrontation mit der Brutalität kann Menschen psychologisch transformieren und sie in Momenten der Desorientierung empfänglich für radikale politische Neuausrichtungen machen. Gleichzeitig schaffen die Echokammern der sozialen Medien eine Atmosphäre, in der Gewalt virtuell und der Gegner abstrakt erscheint, bis die Realität in Form eines Videos von einer sterbenden Person durchbricht.

Wenn die Geschichte warnt

Immer wieder fällt in den Analysen der Vergleich mit den 1960er-Jahren, einer anderen dunklen Ära amerikanischer Geschichte, die von den Morden an John F. Kennedy, Robert F. Kennedy und Martin Luther King Jr. geprägt war. Die Parallelen sind offensichtlich: eine tief gespaltene Gesellschaft, eskalierende Proteste und politische Morde, die die Nation in ihren Grundfesten erschüttern.

Doch die Unterschiede sind womöglich noch beunruhigender. Damals, so argumentieren Historiker, gab es trotz aller Konflikte noch die Möglichkeit für Momente nationaler Einheit. Nach dem Bombenanschlag von Oklahoma City 1995 hielt Präsident Bill Clinton eine Rede, die als eine seiner besten gilt und in der er die Nation zur Einigkeit und zur „Säuberung von den dunklen Kräften“ aufrief. Eine solche Geste der Versöhnung scheint heute undenkbar. Der amtierende Präsident nutzt die Tragödie nicht zur Heilung, sondern zur Spaltung. Seine Reaktion steht in scharfem Kontrast zu der eines Staatsmannes, der versucht, ein verwundetes Land zusammenzuführen.

Ein weiterer entscheidender Unterschied liegt in der Natur der Bedrohung. Während die Gewalt der 1960er oft von klar definierten politischen Bewegungen ausging, warnen Experten heute vor einer neuen Form des Terrors: dem radikalisierten Einzelgänger mit einer sich ständig verändernden Ideologie, der aber durch eine breite Kultur der Gewaltbereitschaft ermutigt wird. Diese dezentralisierte, unvorhersehbare Gewalt ist für Sicherheitsbehörden weitaus schwieriger zu fassen.

Die vielleicht größte Gefahr, so deutet eine Expertin an, liegt jedoch in der organisierten Rechten. Anders als in den 1960er-Jahren gibt es heute „gut organisierte und trainierte Gruppen, einschließlich Milizorganisationen, die im Grunde auf einen Moment warten, in dem sie zur Aktion gerufen werden“. Alles, was es brauche, sei „das leiseste Zeichen von den politischen Führern“, dass dieser Moment gekommen sei.

Die Versuchung der Vergeltung

Und genau dieses Zeichen sendet Präsident Trump aus. Seine Rede nach Kirks Tod war mehr als nur eine parteipolitische Schuldzuweisung. Sie war eine kaum verhohlene Drohung an die gesamte politische Opposition. Als er versprach, seine Regierung werde „jeden Einzelnen finden, der zu dieser Gräueltat beigetragen hat, […] einschließlich der Organisationen, die sie finanzieren und unterstützen“, definierte er „Beitrag“ nicht als direkte Mittäterschaft, sondern als das Äußern unliebsamer Kritik.

Hier liegt das größte Risiko für die amerikanische Demokratie. Die Ermordung Kirks könnte als Vorwand dienen, um die Macht des Staates gegen politische Gegner zu mobilisieren. Die Vergleiche mit dem Reichstagsbrand sind keine bloße Übertreibung von Online-Extremisten; sie beschreiben eine reale Gefahr. Trump legt den Grundstein für eine Politik, in der Kritik an der Regierung mit Beihilfe zum Terrorismus gleichgesetzt wird. Er schafft ein Klima, in dem die Verfolgung von Journalisten, Aktivisten und oppositionellen Organisationen nicht nur als möglich, sondern als patriotische Pflicht erscheint.

Diese Strategie verfängt, weil sie auf die tief verwurzelte Überzeugung seiner Anhänger trifft, sich in einem existenziellen Kampf um das Überleben der Nation zu befinden. Die Kultur des Kompromisses, die das Fundament jeder funktionierenden Demokratie ist, wird als Verrat gebrandmarkt. „Gewalt ist die ultimative Aussage, dass man kein Interesse mehr daran hat, die Meinung eines anderen zu ändern“, bemerkt der Bürgermeister von Oklahoma City, David Holt. Genau diese Aussage wird in den USA zunehmend salonfähig.

Ein Land ohne Kompass

Was also bleibt nach dem Schock, der Wut und der Analyse? Die Experten in den Quellen bieten einige Ansätze zur Deeskalation: Bildung, „Pre-Bunking“ (also das präventive Entlarven von manipulativen Botschaften) und vor allem die wiederholte, klare und unmissverständliche Ablehnung politischer Gewalt durch alle Akteure. Doch diese Appelle klingen wie ein Flüstern im Angesicht eines tobenden Sturms.

Die Ermordung von Charlie Kirk hat die Abwärtsspirale der politischen Gewalt in den USA brutal beschleunigt. Sie hat eine Dynamik in Gang gesetzt, in der jede Tat eine Gegentat provoziert und jede Eskalation die nächste rechtfertigt. Die Nation befindet sich in der Gewalt eines Tigers, um ein Bild des Schriftstellers Sam Shepard zu verwenden, der „Blut in alle Richtungen spuckt“.

Charlie Kirk, der charismatische und rücksichtslose Provokateur, der sein politisches Leben dem Schüren von Konflikten gewidmet hat, könnte paradoxerweise ein Vermächtnis hinterlassen, das über seine eigene Bewegung hinausreicht. Sein Tod könnte als letztes, ohrenbetäubendes Warnsignal dienen – als der Moment, in dem Amerika in den Abgrund blickte und entschied, einen Schritt zurückzutreten. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sein Tod als Rechtfertigung für den Sprung in genau diesen Abgrund dienen wird. Die Frage, die über Amerikas Zukunft entscheidet, ist nicht mehr, ob die Gewalt aufhört, sondern wer sie am effektivsten für seine Zwecke zu nutzen vermag. Und im Moment hat einer die Antwort darauf bereits gefunden: der Mann im Weißen Haus.