Eine Analyse über das Versagen hinter der Flut

Als die Wassermassen des Guadalupe River mit apokalyptischer Wucht durch das Texas Hill Country schossen, rissen sie nicht nur Blockhütten, Wohnmobile und die unbeschwerten Träume von Sommercamp-Kindern mit sich. Sie spülten auch eine unbequeme Wahrheit an die Oberfläche: Die Katastrophe, die weit über 100 Menschen das Leben kostete und Hunderte vermissen ließ, war kein unabwendbares Schicksal, kein reiner Akt der Natur. Sie war das vorhersehbare, fast zwangsläufige Resultat eines tiefgreifenden, auf mehreren Ebenen angesiedelten Versagens. Es ist die Geschichte einer Kaskade der Verantwortungslosigkeit, in der sich die bekannten Folgen des Klimawandels mit lokaler Ignoranz, politischer Kurzsichtigkeit auf Landesebene und einem ideologisch motivierten Rückbau des föderalen Schutzsystems verbanden. Was in Texas ertrank, war nicht nur die Hoffnung von Familien; es war auch das Vertrauen in die Fähigkeit und den Willen des Staates, seine Bürger zu schützen. Die Flut war eine menschengemachte Katastrophe mit Ansage.

Ein Jahrzehnt der Ignoranz: Das verhinderte Warnsystem von Kerr County

Die Wurzeln der Tragödie liegen tief in der lokalen Politik von Kerr County, einem Ort, der aufgrund seiner geografischen Lage den Beinamen „Flash Flood Alley“ trägt – eine Gasse für Sturzfluten. Hier war die Gefahr bekannt, dokumentiert durch wiederkehrende, teils tödliche Überflutungen in den Jahren 1978, 1987, 1998 und 2015. Trotz dieser schmerzhaften Historie scheiterten die Behörden über ein ganzes Jahrzehnt daran, die vergleichsweise bescheidene Summe von rund einer Million US-Dollar für ein modernes Hochwasser-Frühwarnsystem zu mobilisieren. Die Kosten entsprachen etwa dem, was der Bezirk in zwei Jahren für die Sicherheit seines Gerichtsgebäudes ausgibt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Pläne für Sensoren und sogar Sirenen, die nach einer tödlichen Flut im Jahr 2015 wieder an Fahrt gewannen, versandeten in einem Dickicht aus politischem Widerstand, finanziellen Abwägungen und bürokratischer Trägheit. Einige Anwohner und Beamte fürchteten die Kosten und den Lärm wiederholter Alarme. Ein Kompromissvorschlag für ein System ohne Sirenen scheiterte ebenfalls, da die Finanzierung nicht geklärt werden konnte. Die größte Stadt des Bezirks, Kerrville, weigerte sich, sich mit einem Beitrag von 50.000 US-Dollar an einem gemeinsamen Förderantrag zu beteiligen. Spätere Anträge auf staatliche Mittel wurden entweder wegen formaler Mängel abgelehnt oder weil Gelder priorisiert an die von Hurrikan Harvey verwüsteten Gebiete flossen. Ein letzter Versuch, das Projekt über einen zinslosen Kredit aus einem neuen staatlichen Fonds zu finanzieren, wurde von der zuständigen Wasserbehörde als zu ungünstig abgelehnt.

So blieb Kerr County schutzlos, als in der Nacht zum 4. Juli die Flutwelle kam. Während die Nachbargemeinde Comfort dank eines installierten Sirenensystems ihre 2.000 Einwohner rechtzeitig evakuieren konnte, wurden die Menschen in Kerr County im Schlaf überrascht. Die ausbleibende Warnung war kein Versehen, sondern das Ergebnis einer langen Kette bewusster Entscheidungen gegen die Sicherheit.

Geliebt und dem Tode geweiht: Der fatale Reiz der „Flash Flood Alley“

Das Versäumnis, ein Warnsystem zu installieren, ist untrennbar mit einem tieferen Konflikt verbunden, der die Region prägt: die Spannung zwischen der magnetischen Anziehungskraft des Hill Country und seiner immanenten, tödlichen Gefahr. Die Flüsse, die sich durch die halbtrockene Landschaft schlängeln, bieten Erholung von der unerbittlichen Hitze und ein Gefühl von rustikaler, naturverbundener Freiheit. Diese Idylle zieht seit Jahrzehnten nicht nur Touristen, sondern auch immer mehr neue Bewohner an, was einige Bezirke zu den am schnellsten wachsenden der Nation macht.

Doch dieses Wachstum hat seinen Preis. Die zunehmende Bebauung und Versiegelung von Flächen behindert die Fähigkeit des Bodens, starke Regenfälle aufzunehmen, und verschärft so die Abflussgeschwindigkeit und das Ausmaß von Überschwemmungen. Gleichzeitig fehlt vielen Neuzugezogenen das über Generationen weitergegebene Wissen um die Launen der Flüsse und die subtilen Anzeichen einer nahenden Gefahr.

Das „Camp Mystic“, ein christliches Sommercamp für Mädchen, wurde zum tragischen Epizentrum dieser Entwicklung. Berichte der „New York Times“ enthüllten einen schlimmen Verdacht: Einige der Hütten des Camps, in denen zahlreiche Kinder starben, standen in einem Korridor entlang des Flusses, der von Bundesbehörden als Zone mit „extremer“ Überflutungsgefahr eingestuft war. Obwohl Bauten in solchen Gebieten streng reguliert sein sollten, „um Menschenleben zu schützen“, wurden bei einem millionenschweren Umbau des Camps vor sechs Jahren die gefährdeten Hütten nicht verlegt. Schlimmer noch, die Behörden genehmigten sogar den Bau weiterer Gebäude in einem ebenfalls als Hochwasserrisikogebiet klassifizierten Teil des Geländes. Eine Expertin für Hochwasserrisikomanagement verglich dies mit dem „Aufstellen eines Zeltes auf einer Autobahn“. Die Tragödie von Camp Mystic ist somit ein Lehrstück darüber, wie die Verlockung, nahe am Wasser zu sein, in Verbindung mit lückenhafter Regulierung und fehlendem Risikobewusstsein eine tödliche Falle schafft.

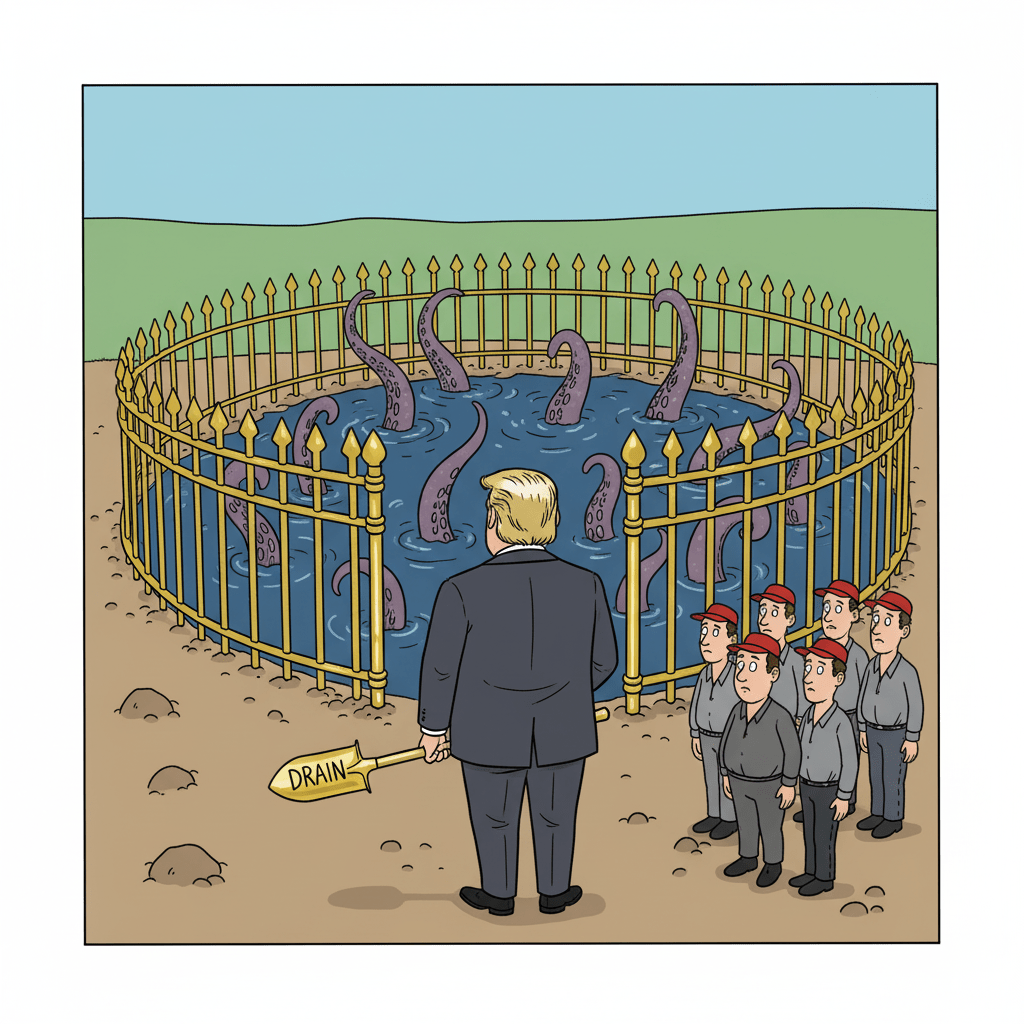

„Du bist auf dich allein gestellt“: Wie die Regierung ihren eigenen Katastrophenschutz demontiert

Während auf lokaler Ebene eine Kultur der Fahrlässigkeit herrschte, spielte sich auf nationaler Ebene eine ideologisch motivierte Demontage des föderalen Schutzsystems ab. Mitten in den Bergungsarbeiten in Texas erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem, die Bundeskatastrophenschutzbehörde FEMA sei zu langsam und müsse in ihrer jetzigen Form „abgeschafft werden“. Diese Aussage ist kein Ausrutscher, sondern Programm. Sie folgt der Linie von Präsident Donald Trump, der den Katastrophenschutz zur Aufgabe der Einzelstaaten machen und die Bundesbehörde massiv schrumpfen oder ganz eliminieren will.

Der Einsatz in Texas lieferte einen bitteren Vorgeschmack darauf, was diese Politik in der Praxis bedeutet. Mehrere aktuelle und ehemalige FEMA-Mitarbeiter sowie Katastrophenexperten äußerten sich anonym überrascht über den langsamen und vergleichsweise geringen Umfang des föderalen Einsatzes. Normalerweise hätte eine Katastrophe dieses Ausmaßes eine schnellere und größere Mobilisierung ausgelöst. Die Zahl der von FEMA entsandten Such- und Rettungskräfte wurde von den staatlichen Ressourcen weit in den Schatten gestellt.

Die Gründe für diese Verzögerung sind teils hausgemacht. Unter Ministerin Noem wurde eine neue bürokratische Hürde eingeführt: Alle Ausgaben über 100.000 US-Dollar, einschließlich der Entsendung von Rettungsteams, müssen von ihr persönlich genehmigt werden, was eine Bearbeitungszeit von mindestens fünf Tagen erfordert. Gleichzeitig hat die FEMA seit Trumps Amtsantritt rund ein Viertel ihres Personals verloren, darunter erfahrene Führungskräfte. Die Botschaft der Regierung an die Bürger, die zunehmend von Extremwetterereignissen bedroht sind, ist unmissverständlich: „Du bist auf dich allein gestellt“. Die Flut in Texas hat gezeigt, dass die Staaten dieser Verantwortung, besonders bei Katastrophen dieses Ausmaßes, kaum gewachsen sind.

Rhetorik der Verlierer: Die politische Abwehrschlacht nach der Flut

Angesichts des offensichtlichen Versagens auf lokaler und staatlicher Ebene reagierte die texanische Führung mit einer Mischung aus Abwehr und politischem Kalkül. Gouverneur Greg Abbott wies kritische Nachfragen zur mangelnden Vorbereitung schroff zurück und bezeichnete sie als „Worte von Verlierern“. Er verglich die Katastrophenbewältigung mit einem Footballspiel, bei dem sich nur Verliererteams auf ihre Fehler konzentrieren würden. Diese Rhetorik steht in krassem Gegensatz zur Realität der Opfer und den erdrückenden Beweisen für verpasste Gelegenheiten.

Zwar berief Abbott eine Sondersitzung der Legislative ein, um unter anderem über die Verbesserung von Warnsystemen zu beraten. Doch die Agenda dieser Sitzung ist vollgepackt mit 14 weiteren, teils hochgradig parteipolitischen Themen wie Steuersenkungen, einer Verschärfung des Abtreibungsrechts und der Neuziehung von Wahlkreisgrenzen auf Wunsch von Präsident Trump. Dies erweckt den Eindruck, dass die Flutkatastrophe nur ein Punkt unter vielen ist, anstatt die höchste Priorität zu genießen.

Die Haltung der texanischen Führung scheint eine breitere politische Strategie zu spiegeln: die Betonung staatlicher Kompetenz, während gleichzeitig die föderale Unterstützung kritisiert oder abgewehrt wird. Gouverneur Abbott hob in seinen Äußerungen explizit die Hilfe hervor, die Texas von anderen Bundesstaaten erhielt, erwähnte die Bundesregierung aber kaum. Dieses Verhalten fügt sich nahtlos in die von Trump propagierte Agenda ein, die föderale Verantwortung zu minimieren. Für die Opfer und ihre Angehörigen, die ohne Warnung von der Flut überrascht wurden, muss diese politische Inszenierung wie Hohn klingen.

Zwischen Wetter-Chaos und Verschwörung: Wenn Fakten in der Flut untergehen

Die Katastrophe wurde durch ein weiteres, modernes Phänomen kompliziert: die Kluft zwischen wissenschaftlicher Prognose und öffentlicher Kommunikation sowie die schnelle Verbreitung von Desinformation. Einerseits zeigten fortschrittliche Wettermodelle wie das HRRR bereits am Donnerstag vor der Flut das Potenzial für extreme Regenfälle von 10 bis 20 Zoll (ca. 25 bis 50 cm) in der Region an. Die offizielle, öffentliche Vorhersage des National Weather Service (NWS) blieb jedoch deutlich konservativer und warnte lediglich vor vereinzelten Mengen von 5 bis 7 Zoll. Erst als die sintflutartigen Regenfälle bereits im Gange waren, wurden die Warnungen drastisch verschärft.

Meteorologen erklären diese Diskrepanz mit der schwierigen Abwägung, die Öffentlichkeit nicht unnötig zu alarmieren und das Vertrauen in Vorhersagen nicht durch zu häufige „Fehlalarme“ zu untergraben. Doch diese Vorsicht wird durch institutionelle Probleme verschärft. Unter der Trump-Regierung wurden die Budgets für den NWS und die Wetterforschungsbehörde NOAA gekürzt, was zu Personalmangel und unbesetzten Schlüsselpositionen führte – auch im zuständigen Büro für die Flutregion. Wenn die Wissenschaft unterfinanziert wird, werden Katastrophen tödlicher.

In diesem Informationsvakuum gedeihen Verschwörungstheorien. Kurz nach der Flut verbreitete sich die haltlose Behauptung, die Überschwemmungen seien durch „Cloud Seeding“, eine Form der Wetterbeeinflussung, künstlich herbeigeführt oder verschlimmert worden. Obwohl Wissenschaftler dies als physikalisch unmöglich einstuften – die Energie eines solchen Sturms ist astronomisch höher als alles, was durch Cloud Seeding beeinflusst werden könnte – wurde die Theorie von prominenten Figuren wie der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene und dem ehemaligen Trump-Berater Michael Flynn befeuert. Das Phänomen zeigt, wie in einem Klima des Misstrauens gegenüber Wissenschaft und Regierung einfache, aber falsche Erklärungen für komplexe Ereignisse verfangen. Sie dienen als Sündenbock und lenken von den tatsächlichen, vielschichtigen Ursachen des Versagens ab.

Die Flut von Texas hat die Konturen einer neuen Normalität gezeichnet: eine, in der extreme Wetterereignisse auf eine politisch geschwächte und lokal überforderte Infrastruktur treffen. Die vorliegenden Analysen skizzieren zwei gegensätzliche Wege für die Zukunft. Der eine, von der Trump-Administration favorisierte Weg, predigt die Eigenverantwortung der Staaten und den Rückzug des Bundes – eine Strategie, deren potenziell tödliche Konsequenzen sich in den Fluten des Guadalupe River manifestierten. Der andere Weg, von Experten und Katastrophenschützern gefordert, verlangt nach einer Reinvestition in robuste, wissenschaftsbasierte und zentral koordinierte Bundeskompetenzen, von der Wettervorhersage bis zur Nothilfe. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Wegen wird darüber bestimmen, ob die Tragödie von Texas eine Lektion bleibt oder lediglich die Blaupause für die nächste, noch verheerendere Katastrophe war.