Es war ein Paukenschlag, der in den Gängen des Weißen Hauses ebenso nachhallte wie in den von Sirenen gepeinigten Nächten Kyjiws. Donald Trump, jener Präsident, der sein Amt mit dem Versprechen antrat, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden zu beenden, vollzieht eine der dramatischsten außenpolitischen Pirouetten der jüngeren Geschichte. Der einstige Skeptiker von Militärhilfen und Verfechter eines schnellen Deals mit Wladimir Putin hat sein Skript zerrissen. An seine Stelle ist ein Hardliner getreten, der mit Ultimaten um sich wirft, vernichtende Sanktionen androht und sich in einen öffentlichen Schlagabtausch mit dem Kreml verstrickt. Doch dieser Wandel ist kein Zeichen einer gefestigten neuen Strategie. Vielmehr ist er das Ergebnis einer tiefen persönlichen Frustration über Putins Unnachgiebigkeit und entfesselt eine unberechenbare Dynamik aus eskalierender Gewalt und diplomatischer Konfrontation. Während in Washington ein überraschender parteiübergreifender Wille zur Unterstützung der Ukraine erwacht, antwortet Moskau mit mörderischem Feuer auf die Hauptstadt eines Landes, das zum Spielball im gefährlichen Duell zweier Männer geworden ist.

Vom Dealmaker zum Hardliner: Anatomie einer 180-Grad-Wende

Was treibt einen Präsidenten, der seine Beziehung zu Wladimir Putin lange als strategischen Vorteil darstellte, zu einer derart radikalen Umkehr? Die Quellen zeichnen das Bild eines zutiefst gekränkten Egos. Trump, der an die Macht seiner persönlichen Verhandlungskunst glaubte, sieht sich von Putin konsequent ignoriert. Jedes Telefonat, das Hoffnung auf einen Waffenstillstand weckte, wurde von neuen, brutalen russischen Angriffswellen auf ukrainische Städte zunichtegemacht. Diese Diskrepanz zwischen Worten und Taten des Kremls empfindet Trump offenbar als persönliche Zurückweisung. Seine Enttäuschung, die er offen zur Schau stellt, ist der Treibstoff für seine neue, aggressive Rhetorik.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Dieser Wandel vollzog sich nicht über Nacht, sondern war ein schleichender Prozess. Nach einem desaströsen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Februar, bei dem Trump und Vizepräsident JD Vance dem ukrainischen Staatsoberhaupt Undankbarkeit vorwarfen, fror die Beziehung zunächst ein. Doch Putins Weigerung, auf Trumps Friedensbemühungen einzugehen, zwang den US-Präsidenten zum Umdenken. Die anfängliche 50-Tage-Frist für einen Frieden wurde drastisch auf zehn bis zwölf Tage verkürzt. Aus dem Werben um einen Deal wurde eine unmissverständliche Drohung: Sollte der Krieg nicht enden, würden die USA sogenannte Sekundärsanktionen verhängen – Strafzölle gegen Länder wie China, Indien und die Türkei, die weiterhin russisches Öl und Gas kaufen und damit Putins Kriegsmaschinerie finanzieren.

Das digitale Schlachtfeld: Wenn Präsidenten die Klingen kreuzen

Die neue Härte manifestiert sich nicht nur in politischen Ankündigungen, sondern auch in einer beispiellosen Eskalation auf den Plattformen der sozialen Medien. Hier liefert sich Trump einen erbitterten Schlagabtausch mit Dmitri Medwedew, dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates und ehemaligen Präsidenten. Diese Auseinandersetzung ist weit mehr als ein diplomatisches Scharmützel; sie ist eine gefährliche Form der öffentlichen Konfrontation zwischen zwei Atommächten, bei der nukleare Drohungen kaum verhohlen ausgesprochen werden.

Medwedew, der im Westen als „Social-Media-Kampfhund“ des Kremls gilt, agiert dabei mit mutmaßlicher Billigung Putins. Seine schrillen und aggressiven Drohungen, die bis zur Anspielung auf das sowjetische System zur automatischen Auslösung eines nuklearen Gegenschlags („Tote Hand“) reichen, dienen einem doppelten Zweck. Sie verstärken die nukleare Bedrohung Russlands und lassen Putin im Vergleich als gemäßigteren Akteur erscheinen. Für Trump wiederum bietet Medwedew ein perfektes Ziel. Indem er den als „gescheiterten Ex-Präsidenten“ verspotteten Medwedew angreift, kann Trump Härte gegenüber Russland demonstrieren, ohne Wladimir Putin, mit dem er insgeheim wohl immer noch auf einen Deal hofft, direkt zu brüskieren. Es ist ein toxisches Zusammenspiel, ein Tanz der Egos auf einem digitalen Minenfeld, bei dem jedes Ultimatum, wie Medwedew selbst warnt, ein Schritt in Richtung eines direkten Krieges sein kann.

Putins blutige Antwort: Eskalation als Botschaft

Während in Washington und auf Social-Media-Plattformen die Worte fliegen, schafft der Kreml auf dem Schlachtfeld Fakten. Die Intensivierung der russischen Luftangriffe auf Kyjiw wird weithin als direkte und unmissverständliche Antwort auf Trumps Ultimaten interpretiert. Kurz nachdem Trump seine Frist verkürzt hatte, erlebte die ukrainische Hauptstadt einen der tödlichsten Angriffe des Jahres. Mit einer Welle aus Drohnen und Raketen wurden gezielt zivile Infrastrukturen, Wohnhäuser und sogar ein Krankenhaus attackiert, was zu Dutzenden Toten und Verletzten führte, darunter auch Kinder.

Diese brutalen Angriffe sind strategisches Kalkül. Sie sollen Terror verbreiten, den Willen der ukrainischen Bevölkerung brechen und dem Westen, allen voran den USA, die Entschlossenheit Russlands vor Augen führen. Putin scheint die Drohungen aus Washington nicht nur zu ignorieren, sondern sie mit maximaler Gewalt zu kontern. Seine öffentliche Darstellung der Lage ist dabei an Zynismus kaum zu überbieten. Während seine Armee Zivilisten tötet, spricht er von „übertriebenen Erwartungen“ an den Friedensprozess und beharrt darauf, dass seine ursprünglichen Bedingungen für ein Ende des Krieges – faktisch eine Kapitulation der Ukraine – unverändert gelten. Diese Kluft zwischen Putins Rhetorik und der Realität vor Ort lässt die westliche Interpretation, dass Russland die Gespräche lediglich als Vorwand nutzt, um Zeit für seine militärische Offensive zu gewinnen, immer plausibler erscheinen.

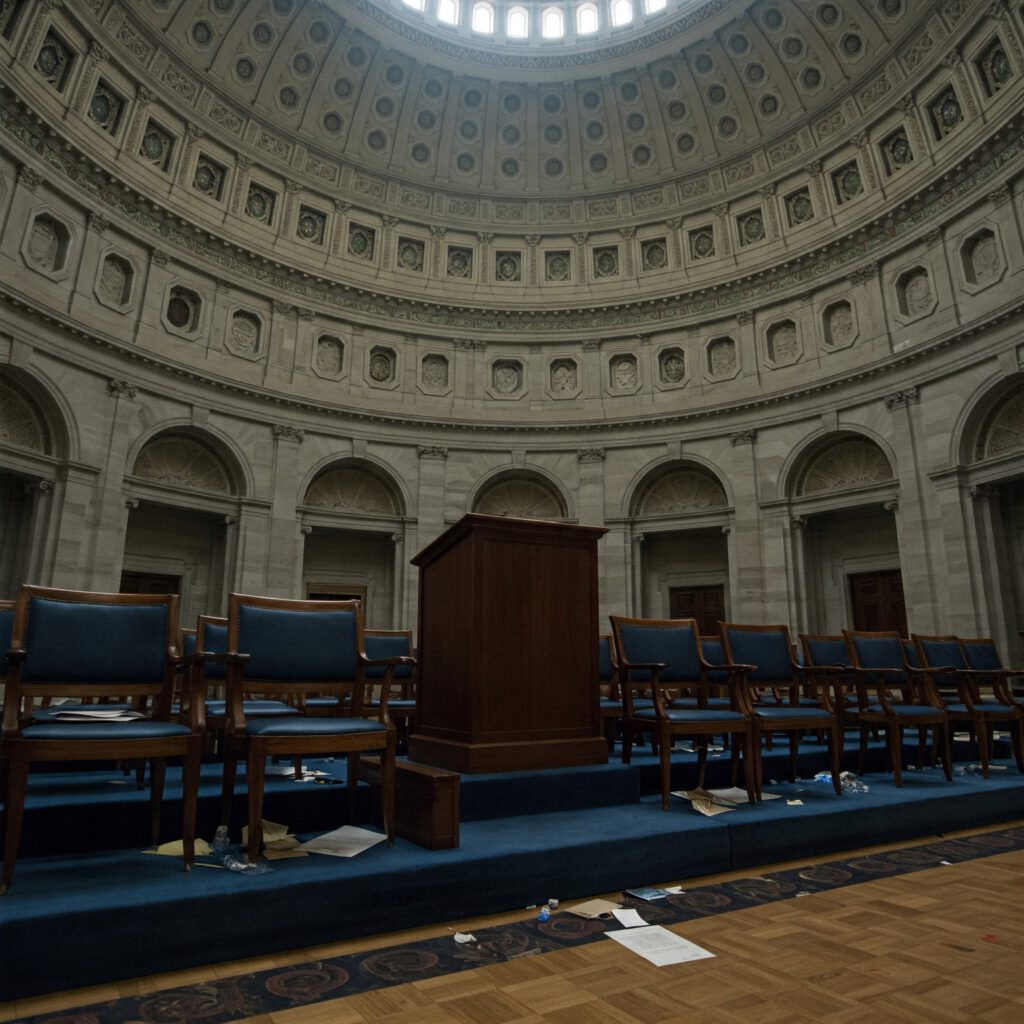

Der Kampf im eigenen Haus: Der Kongress probt den Aufstand

Trumps abrupter Kurswechsel hat auch die politische Landschaft in den USA in Bewegung versetzt. Seine neue, harte Rhetorik hat den pro-ukrainischen Kräften innerhalb der Republikanischen Partei Auftrieb gegeben. Gleichzeitig offenbart sich ein bemerkenswerter Konflikt zwischen dem Weißen Haus und Teilen des Kongresses. Während die Trump-Administration ursprünglich vorschlug, das zentrale Hilfsprogramm für die Ukraine, die „Ukraine Security Assistance Initiative“ (USAI), komplett zu streichen, formiert sich im Senat parteiübergreifender Widerstand.

Der von den Republikanern geführte Bewilligungsausschuss des Senats schlug nicht nur vor, das Programm fortzusetzen, sondern die Mittel dafür auf 800 Millionen Dollar zu erhöhen – eine klare Kampfansage an die Regierung. Dieses Tauziehen verdeutlicht, dass es im Kongress einen starken, bipartisanen Konsens gibt, die Ukraine langfristig zu unterstützen. Neue Gesetzesinitiativen, wie der Vorschlag der Senatorinnen Shaheen und Murkowski für ein Hilfspaket von über 54 Milliarden Dollar, suchen nach kreativen Finanzierungswegen. So sollen nicht nur amerikanische Steuergelder fließen, sondern auch Einnahmen aus eingefrorenen russischen Vermögen und Waffengeschäften mit europäischen Verbündeten genutzt werden. Diese Initiativen stehen zwar vor hohen politischen Hürden, zeigen aber den Willen, die Ukraine nicht fallenzulassen.

Die Grenzen der Drohung: Ein Präsident im Zweifel

Trotz seiner martialischen Rhetorik scheint Trump selbst von Zweifeln geplagt zu sein. In einem bemerkenswerten Moment der Offenheit gestand er, nicht zu wissen, ob seine angedrohten Sanktionen Wladimir Putin überhaupt beeindrucken würden. Dieses Eingeständnis untergräbt die Glaubwürdigkeit seiner eigenen Drohgebärden und offenbart die potenziellen Risiken seiner Strategie. Die Verhängung von Sekundärsanktionen könnte nicht nur zu globaler wirtschaftlicher Instabilität führen, sondern auch das Verhältnis zu strategisch wichtigen Partnern wie Indien belasten.

Die unklare Kommunikation seiner Regierung trägt zur Verunsicherung bei. Wiederholt wurden bereits genehmigte Waffenlieferungen an die Ukraine pausiert, und Anfragen aus dem Kongress zum Status dieser Lieferungen blieben unbeantwortet. Die verspätete und undetaillierte Vorlage des Verteidigungsbudgets sorgte zusätzlich für Verwirrung und Kritik im Pentagon und bei den Verbündeten. Dieser Mangel an Klarheit und Verlässlichkeit erschwert nicht nur die Verteidigungsplanung der Ukraine, sondern lässt auch Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Trumps neuer Politik aufkommen. Es entsteht das Bild eines Präsidenten, der zwar mit dem Säbel rasselt, aber möglicherweise zögert, ihn auch tatsächlich einzusetzen.

Ein Krieg, zwei Wahrheiten: Zwischen Hoffen und Verharren

Für die Ukraine ist Trumps Wende ein zweischneidiges Schwert. Präsident Selenskyj begrüßt die neue Härte und die „klare Haltung“ des US-Präsidenten. Er nutzt die Gelegenheit, um eindringlich noch stärkere Sanktionen und mehr Druck auf Moskau zu fordern, da diese, entgegen der Behauptung des Kremls, sehr wohl wirkten. Doch hinter den diplomatischen Dankesworten verbirgt sich die verzweifelte Not eines Landes, das täglich um seine Existenz kämpft und auf konkrete Taten, nicht nur auf Worte, angewiesen ist. Die Forderung nach mehr Luftabwehrsystemen angesichts der russischen Angriffswellen ist existenziell.

Am Ende dieses diplomatischen Dramas steht eine gefährliche Ungewissheit. Trumps Kehrtwende hat die Dynamik des Konflikts verändert, ihn aber nicht berechenbarer gemacht. Sein Vorgehen, getrieben von persönlicher Enttäuschung statt von einer durchdachten Strategie, hat eine neue Phase der Konfrontation eingeleitet, die von rhetorischer Eskalation und realer Gewalt geprägt ist. Der „Friedens-Deal“, den er einst versprach, ist in weite Ferne gerückt. Stattdessen findet ein hochriskantes Spiel auf dem geopolitischen Vulkan statt, bei dem der nächste Schritt unkalkulierbar ist – für Freund und Feind gleichermaßen. Für die Menschen in der Ukraine bedeutet dies vor allem eines: mehr Unsicherheit, mehr Zerstörung und eine immer geringere Hoffnung auf ein baldiges Ende des Leidens.