Es war einer jener Sonntagnachmittage, die in den exklusiven Enklaven von Los Angeles für eine trügerische Ruhe stehen. In Brentwood, hinter den hohen weißen Toren der Anwesen, scheint die Welt oft stillzustehen, abgeschirmt von den Zumutungen des Alltags. Doch an diesem Sonntag zerschellte die Illusion von Sicherheit und bürgerlicher Ordnung an der Realität einer unfassbaren Tragödie. Eine Massagetherapeutin stand vor dem Tor des Hauses der Reiners. Es war ein Routine-Termin, eingetragen in einen Kalender, der noch eine Zukunft suggerierte, die es nicht mehr gab. Denn Rob Reiner und seine Frau Michele hatten Pläne für den Abend: In nur wenigen Stunden sollten sie mit Barack und Michelle Obama zu Abend essen.

Doch das Tor blieb verschlossen. Als die Therapeutin keine Antwort erhielt, verständigte sie die Tochter des Paares, Romy Reiner. Was dann geschah, markiert den brutalen Einbruch des Horrors in das Leben einer Familie, die über Jahrzehnte hinweg das kulturelle Gedächtnis Amerikas mitgeprägt hat. Romy betrat mit einer Mitbewohnerin das Gelände und fand ihren Vater. Der Anblick, der sich ihr bot, muss so traumatisch gewesen sein, dass sie voller Angst aus dem Haus floh. Sie sah den Körper ihrer Mutter gar nicht mehr; erst die herbeigerufenen Sanitäter mussten ihr vor dem Haus die Nachricht überbringen, dass auch Michele tot war.

Es ist ein Szenario, das an die düstersten Stoffe erinnert, die Hollywood produziert, doch hier gab es keinen Regisseur, der „Schnitt“ rufen konnte. Rob Reiner, der Mann, der uns lehrte, dass Konflikte in einem Witz oder einer Umarmung aufgelöst werden können, und Michele Singer Reiner, seine Partnerin in Kunst und Leben, wurden Opfer einer Gewalt, die aus dem innersten Zirkel ihrer eigenen Familie stammte. Ihr Sohn Nick, der Mann, den sie über Jahre hinweg zu retten versucht hatten, war verschwunden, und mit ihm jede Hoffnung auf ein Happy End.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Tatort und der „verlorene“ Sohn

Die juristische Aufarbeitung dieses Familiendramas begann mit einer Nüchternheit, die in scharfem Kontrast zur Emotionalität des Verbrechens steht. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles hat Nick Reiner, 32 Jahre alt, wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. Die Anklageschrift liest sich wie eine bürokratische Bestandsaufnahme des Grauens: Es werden ihm „besondere Umstände“ (Special Circumstances) zur Last gelegt, da es sich um mehrere Morde handelte und eine tödliche Waffe – ein Messer – verwendet wurde.

Während Romy Reiner am Tatort mit den Trümmern ihrer Welt konfrontiert war, war ihr Bruder bereits auf der Flucht – oder zumindest auf dem Weg in eine Leere, die wir nur erahnen können. Er wurde nicht im Gästehaus auf dem elterlichen Grundstück gefunden, wo er zuletzt gelebt hatte. Stattdessen lokalisierten ihn Beamte der Gang- und Drogeneinheit des LAPD später am Abend, gegen 21:30 Uhr. Er befand sich etwa 15 Meilen entfernt, in der Nähe des Exposition Park, unweit der University of Southern California. Die Festnahme verlief „ohne Zwischenfälle“.

Ein bizarres Detail am Rande illustriert die chaotische Informationslage in den ersten Stunden nach der Tat: Kurzzeitig tauchte ein Foto online auf, gepostet von einer Polizeieinheit, das einen verschwommenen Nick Reiner bei der Festnahme zeigte, bevor es hastig wieder gelöscht wurde. Es ist ein Sinnbild für einen Fall, der sich der klaren Fokussierung entzieht. Nick selbst blieb in den Tagen nach der Tat ein Phantom. Er erschien nicht zu seinem ersten Gerichtstermin; sein Anwalt Alan Jackson – ein Jurist, der bereits Schwergewichte wie Harvey Weinstein und Kevin Spacey vertrat – erklärte, sein Mandant sei medizinisch nicht für einen Transport aus dem Gefängnis freigegeben. So bleibt vorerst nur die Anklage im Raum stehen, während der Beschuldigte selbst in den Katakomben des Justizsystems verschwindet, unfähig oder unwillig, sich der Öffentlichkeit zu stellen.

Prequel einer Tragödie: Die Party bei Conan O’Brien

Jede Katastrophe hat ihre Vorzeichen, Signale, die im Rückblick wie grelle Warnleuchten wirken, im Moment des Geschehens aber oft als bloßes Rauschen im Hintergrund wahrgenommen werden. Weniger als 24 Stunden, bevor die Leichen von Rob und Michele gefunden wurden, besuchte die Familie eine Weihnachtsparty im Haus des Talkmasters Conan O’Brien. Es war ein Abend, der eigentlich Normalität simulieren sollte, doch stattdessen wurde er zum Prolog des Unaussprechlichen.

Zeugen berichten von einer Atmosphäre der Beklemmung. Nick Reiner wirkte wie ein Fremdkörper in der glitzernden Welt der Hollywood-Elite. Er „lungerte“ an den Rändern der Gesellschaft herum, fixierte Gäste mit starrem Blick und wirkte auf eine Art und Weise unruhig, die Anwesende als „zutiefst verstörend“ empfanden. Er bedrängte Prominente wie den Komiker Bill Hader mit Fragen nach ihrem Ruhm, forderte Nachnamen und wollte wissen, ob sie berühmt seien – ein Verhalten, das Hader und seine Freunde dazu veranlasste, ihn zu bitten, sie in Ruhe zu lassen.

Es kam zum Eklat, einem lauten Streit zwischen Vater und Sohn, einem „shouting match“, wie es ein Gast beschrieb. Rob Reiner wies seinen Sohn zurecht, sein Verhalten sei „unangemessen“ für einen Gast in einem fremden Haus. Doch hier zeigt sich die Tragik der Gewöhnung: Für die Familie Reiner war dies kein Alarmzeichen der Stufe Rot, sondern eher ein vertrautes, wenngleich ermüdendes Rauschen. Ein Vertrauter der Familie merkte an, dass Nicks Verhalten für die Reiners „nicht ungewöhnlich“ war; sie hatten sich über die Jahre an seine Exzentrik und seine Ausbrüche gewöhnt. Man spielte den Vorfall herunter, deutete die Intensität des Streits im Nachhinein um. Es ist diese fatale Normalisierung des Abnormalen, die es der Familie ermöglichte, trotz des öffentlichen Eklats am nächsten Tag zur Tagesordnung überzugehen – bis die Gewalt nicht mehr verbal, sondern physisch und endgültig wurde.

„Being Charlie“ – Der gescheiterte Therapieversuch

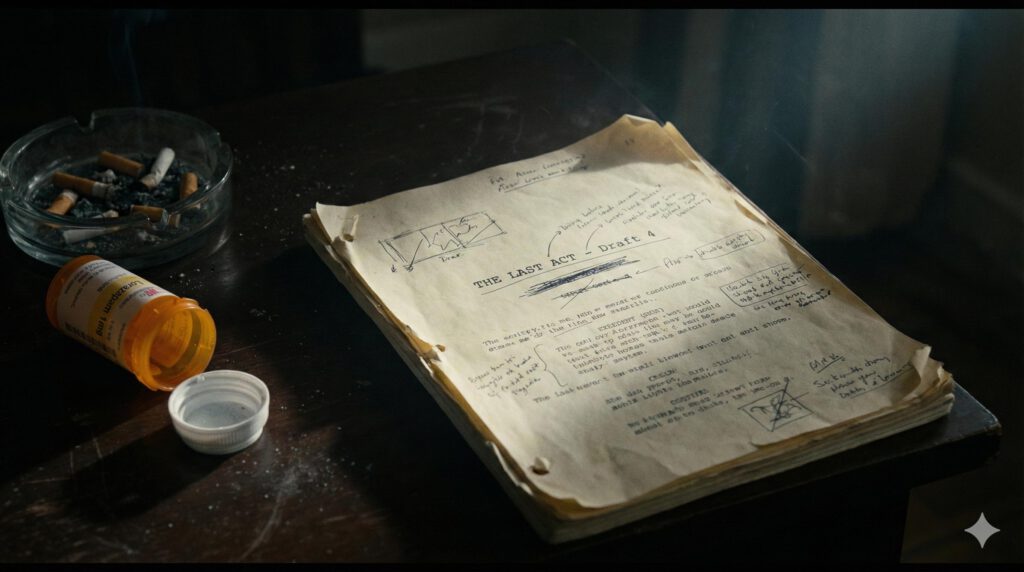

Um die Fallhöhe dieser Tragödie zu verstehen, muss man in das Jahr 2015 zurückblicken. Damals versuchte die Familie Reiner etwas, das in Hollywood Tradition hat, aber selten so schmerzhaft scheiterte: Sie versuchten, das Trauma der Sucht durch Kunst zu exorzieren. Rob und Nick drehten gemeinsam den Film „Being Charlie“. Rob führte Regie, Nick schrieb das Drehbuch, das lose auf seinen eigenen Erfahrungen in zahllosen Entzugskliniken basierte.

Für Rob Reiner war dieses Projekt mehr als nur ein Film; es war ein verzweifelter Liebesbeweis, ein Versuch, seinen Sohn „in den Schoß der Familie zurückzuholen“ und ihm eine Stimme zu geben. Produzenten sprachen davon, dass Rob den Film als „Geschenk an die Welt“ sah, um die Geschichte seines Sohnes anzuerkennen. Es war der Versuch einer kontrollierten Erlösung. In der kontrollierten Umgebung eines Filmsets, so die Hoffnung, könnten die Dämonen, die das reale Leben der Reiners beherrschten, in eine dramaturgische Struktur gezwungen und besiegt werden. Rob nannte es später die „befriedigendste kreative Erfahrung“ seines Lebens.

Doch Kunst ist nicht Therapie, und das Drehbuch des Films kollidierte immer wieder mit der Realität der Beziehung. Selbst am Set trugen Vater und Sohn ihre Konflikte offen aus, schrien sich vor der Crew an. Rob versuchte obsessiv, seinen Sohn „glänzen“ zu lassen, ihm Anerkennung zu verschaffen, während Nick sich oft lieber zurückzog, Kette rauchte und das Rampenlicht mied, in das sein Vater ihn schob.

Besonders beklemmend wirkt heute eine Szene aus dem Film, über deren Dialog Vater und Sohn lange gerungen hatten. Am Ende sagt der Sohn zum Vater nicht „Ich liebe dich“, sondern: „Ich hasse dich nicht“. Es war der kleinste gemeinsame Nenner einer zerrütteten Beziehung, mühsam abgerungen und auf Zelluloid gebannt. Rob Reiner glaubte, durch den Film ein Verständnis für seinen Sohn gewonnen zu haben, er glaubte an eine Annäherung. Heute wissen wir, dass dieser filmische Frieden eine Illusion war – ein „Happy End“, das nur bis zum Abspann hielt.

Die Anatomie der Sucht: Wenn Liebe nicht reicht

Hinter der Fassade des Films und den roten Teppichen verbarg sich eine Realität, die sich jeder Inszenierung entzog. Die Geschichte von Nick Reiners Sucht ist eine Chronik der Selbstzerstörung, die jede elterliche Fürsorge an ihre Grenzen und darüber hinaus brachte. Schon als Teenager hatte Nick eine Odyssee durch etwa 18 verschiedene Entzugseinrichtungen hinter sich. Er lebte zeitweise auf der Straße, war obdachlos in Staaten wie Maine, New Jersey und Texas. „Es ist alles Glück. Man würfelt und hofft, dass man es schafft“, sagte er einst über diese Zeit.

Die Gewalt, die nun in dem Doppelmord gipfelte, hatte sich bereits früher angedeutet. In einem Podcast erinnerte sich Nick daran, wie er im Kokainrausch das Gästehaus seiner Eltern verwüstete, Fernseher und Lampen zerschlug, weil er tagelang wach war. Er warf einen Stein durch das Fenster einer Behandlungseinrichtung, um Medikamente zu erzwingen , und erlitt aufgrund seines massiven Kokainkonsums sogar einen Herzinfarkt in einem Flugzeug.

Rob und Michele standen dieser Naturgewalt der Sucht oft hilflos gegenüber. „Wir haben alles versucht. Wir wissen nicht mehr weiter“, gestand Michele vor einigen Jahren einer Freundin. Rob quälte sich mit der Frage, ob sie das Richtige getan hatten, und bereute öffentlich, auf Experten gehört zu haben, die „Tough Love“ – also harte Strenge – empfahlen, anstatt auf die Bedürfnisse ihres Sohnes zu hören. Und doch gab es diese andere Seite: Die gemeinsamen Abendessen, das Anschreien des Fernsehers bei Basketballspielen, die liebevollen Fotos auf Instagram. Es war kein Mangel an Liebe, der zu dieser Katastrophe führte. Es war die brutale Erkenntnis, dass Liebe allein gegen die biochemische und psychologische Wucht einer schweren Suchterkrankung oft machtlos ist. Die Reiners versuchten, Normalität zu leben, während der Boden unter ihren Füßen längst weggebrochen war.

Ein politisches Nachbeben: Die Instrumentalisierung der Trauer

In einer Zeit, in der das Private längst politisch ist, blieb auch der Tod der Reiners nicht lange ein reines Familiendrama. Rob Reiner war nicht nur Regisseur, sondern eine laute, liberale Stimme, ein Schwergewicht der Demokratischen Partei und ein unermüdlicher Kritiker von Donald Trump. Kaum war die Nachricht von seinem gewaltsamen Tod in der Welt, wurde sie zur Munition im Kulturkampf.

Donald Trump nutzte seine Plattform Truth Social, um das Verbrechen unmittelbar politisch umzudeuten. In einer Pietätlosigkeit, die selbst für die verrohten Standards des heutigen Diskurses bemerkenswert ist, schrieb er den Tod von Rob Reiner dem „Trump Derangement Syndrome“ zu – eine hämische Referenz auf Reiners politische Gegnerschaft. Es war der Versuch, das Opfer posthum zu verhöhnen und die Tat eines kranken Sohnes in ein politisches Narrativ zu pressen.

Die Reaktionen ließen nicht auf sich warten und zeigten die tiefen Gräben, die durch die amerikanische Gesellschaft verlaufen. Mick Foley, eine Legende des Wrestlings, kündigte aus Protest gegen Trumps Äußerungen seine Zusammenarbeit mit der WWE auf, da Trump enge Verbindungen zu deren Gründern pflegt. Michelle Obama, die die Reiners am Todestag hätte treffen sollen, verteidigte das Paar im Fernsehen als „anständige, mutige Menschen“. Während Hollywood-Weggefährten wie Billy Crystal und Kathy Bates um den Menschen und Künstler trauerten, wurde Rob Reiner auf der politischen Bühne noch im Tod zur Zielscheibe. Es zeigt, dass in der heutigen Hyper-Polarisierung nicht einmal der gewaltsame Tod vor Instrumentalisierung schützt.

Drohende Todesstrafe und juristisches Schachmatt

Nun steht Nick Reiner vor den Trümmern seines Lebens und vor einem Justizsystem, das wenig Raum für Nuancen lässt. Die Anklage wegen zweifachen Mordes unter „besonderen Umständen“ eröffnet theoretisch die Möglichkeit der Todesstrafe. Dies entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn Kalifornien hat unter Gouverneur Newsom ein Moratorium für Hinrichtungen verhängt. Doch die Todesstrafe ist gesetzlich noch verankert, und Urteile können weiterhin gefällt werden, auch wenn sie derzeit nicht vollstreckt werden.

Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman hat noch nicht entschieden, ob er die Todesstrafe fordern wird, betonte aber, dass er die Wünsche der Familie berücksichtigen wolle. Experten vermuten hier ein taktisches Kalkül: Die Androhung der Höchststrafe könnte als Hebel dienen, um ein schnelles Schuldeingeständnis zu erzwingen und einen langen, schmerzhaften Prozess zu vermeiden.

Für die Staatsanwaltschaft ist dies ein Minenfeld. Fälle, in denen Familienmitglieder einander töten, gehören zu den „herzzerreißendsten“ Aufgaben der Justiz. Sollte der Staat den Tod des Sohnes fordern, nachdem der Sohn den Vater und die Mutter getötet hat? Es ist ein juristisches und moralisches Dilemma, das die verbliebenen Kinder, Jake und Romy, in eine unmögliche Position bringt. Sie sind Opfer und Angehörige des Täters zugleich, gefangen in einem Trauerspiel ohne Katharsis.

Fazit: Wenn der Abspann fehlt

Rob Reiner war ein Meister darin, Geschichten zu einem befriedigenden Ende zu bringen. Als er Michele am Set von „Harry und Sally“ kennenlernte, änderte er das ursprünglich geplante melancholische Ende des Films. Harry und Sally durften zusammenkommen, weil Rob sein eigenes Glück gefunden hatte. Er glaubte an die Machbarkeit des Glücks, an die Kraft der Erzählung, das Leben in die richtigen Bahnen zu lenken.

Doch das Leben ist kein Film von Rob Reiner. Es gibt keinen Drehbuchautor, der die Handlung im letzten Akt noch einmal herumreißt, keinen Regisseur, der die Szene neu ausleuchtet. Zurück bleiben Jake und Romy Reiner, die Kinder, die ihren Vater als jemanden beschrieben, mit dem man „in Stille sitzen und vollkommen zufrieden sein“ konnte. Diese Stille ist nun ohrenbetäubend.

Der Fall Reiner ist mehr als eine Hollywood-Tragödie. Er ist die brutale Dekonstruktion der Illusion, dass Liebe, Geld, Ruhm oder künstlerische Aufarbeitung uns vor den Abgründen der menschlichen Psyche schützen können. Rob Reiner wollte seinen Sohn verstehen, er wollte ihn retten, er wollte ihm ein Happy End schreiben. Aber manche Geschichten enden nicht, wenn das Licht im Kinosaal angeht. Sie enden im Dunkeln, und niemand steht auf, um zu klatschen.