In den warmen Gewässern der Karibik, dort, wo die Grenzen zwischen nationalen Hoheitsgebieten und den ungeschriebenen Gesetzen des Meeres verschwimmen, hat ein neues, gefährliches Schauspiel begonnen. Ein Schnellboot, von der US-Regierung als „Narco-Boot“ gebrandmarkt, wird von amerikanischem Militärfeuer zerfetzt. Elf Menschen sterben, ohne Anklage, ohne Prozess, ihr Tod verkündet von Präsident Donald Trump als Sieg in einem frisch ausgerufenen Krieg. Doch was auf den ersten Blick wie ein entschlossener Schlag gegen den Drogenhandel aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als die Ouvertüre zu einem weitaus größeren, riskanteren Stück: einem politischen Vabanquespiel, dessen Drehbuch maßgeblich von Außenminister Marco Rubio verfasst wurde. Die Jagd auf Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro ist eröffnet – und der angebliche Kampf gegen Drogenkartelle dient als perfekte, wenn auch durchsichtige, Kulisse für ein lang gehegtes ideologisches Ziel: den Regimewechsel in Caracas. Washington zündelt mit dem Feuer der Intervention, und es ist brandgefährlich unklar, wer am Ende die Kontrolle über die Flammen behalten wird.

Der General und sein Kreuzzug: Marco Rubios persönliche Mission

Um die dramatische Wende in der US-Außenpolitik zu verstehen, muss man den Blick auf ihren Architekten richten: Marco Rubio. Als Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater hat er eine Machtfülle erreicht, die es ihm erlaubt, seine seit Langem gehegte Agenda in die Tat umzusetzen. Rubios Haltung gegenüber Lateinamerika ist keine kühle, strategische Berechnung; sie ist ein tief emotionales und ideologisches Erbe, geprägt durch die Herkunft seiner Eltern aus dem vorrevolutionären Kuba. Sein politisches Denken ist durchdrungen von einem unversöhnlichen Hass auf linke Regime, allen voran jene in Venezuela, Kuba und Nicaragua, die er als „illegitim“ und als Feinde der Menschheit brandmarkt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Unter seiner Führung hat das State Department eine radikale Doktrin entwickelt, die mit jahrzehntelangen Praktiken der Drogenbekämpfung bricht. Bisher galt der Kampf gegen Kartelle primär als eine Aufgabe für Strafverfolgungsbehörden, ein mühsames Geschäft aus Ermittlungen und Festnahmen. Rubio hat diese Geduld nicht. „Abfangen funktioniert nicht“, erklärte er unmissverständlich nach dem tödlichen Angriff auf das Boot. Seine Lösung ist so simpel wie brutal: „Was sie stoppen wird, ist, wenn man sie in die Luft jagt, wenn man sie loswird“. Es ist die Sprache eines Generals, nicht die eines Diplomaten, und Rubio inszeniert sich selbst als genau das: der oberste Befehlshaber in einem neuen Krieg gegen den „Narco-Terrorismus“. Diese Rhetorik ist mehr als nur markige Worte; sie schafft das Fundament für eine Neuauflage der Monroe-Doktrin – jenem historischen Anspruch der USA, in Lateinamerika nach eigenem Gutdünken zu intervenieren. Indem er zehn Kartelle und Banden zu ausländischen Terrororganisationen erklären ließ, hat Rubio die juristischen und politischen Schleusen für militärisches Handeln weit geöffnet.

Ein riskantes Spiel: Die Opposition setzt auf amerikanisches Feuer

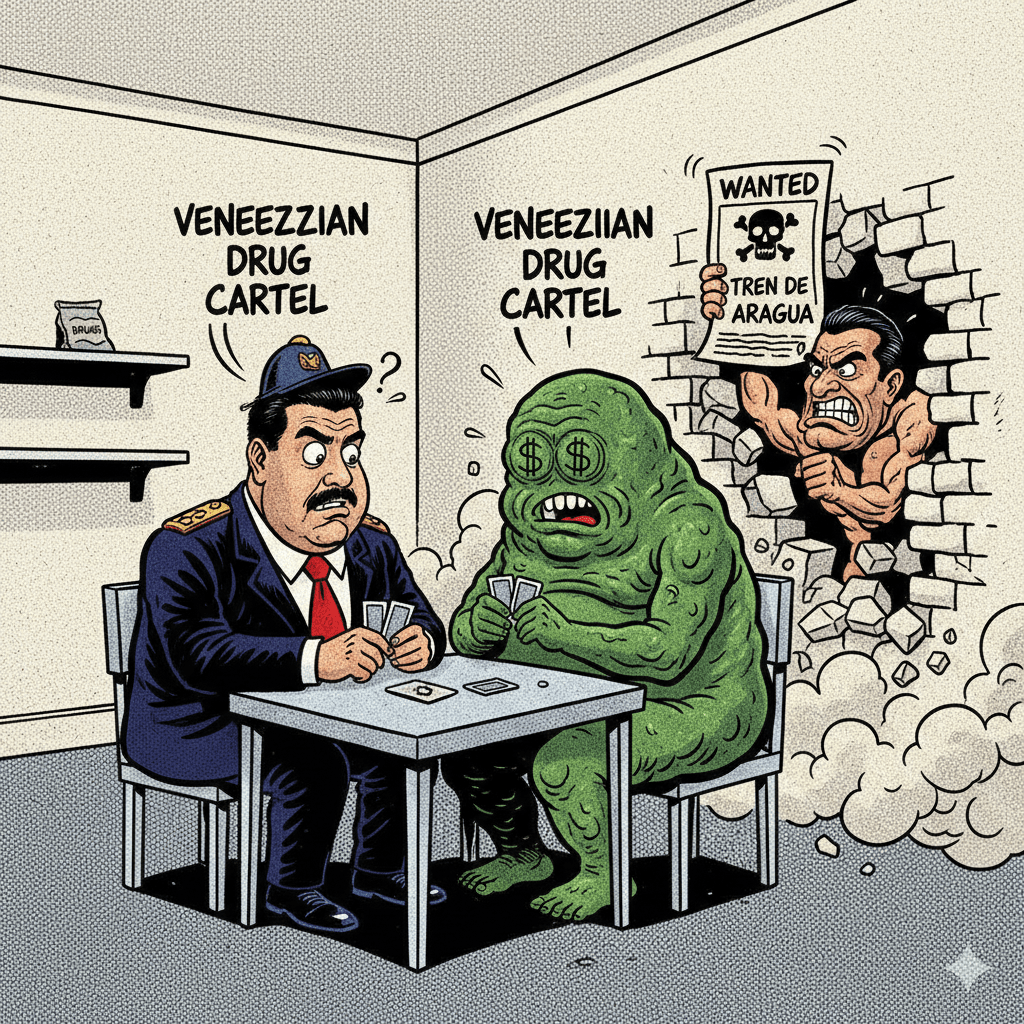

Diese amerikanische Machtdemonstration findet in Teilen der venezolanischen Opposition eine unerwartete Resonanz. Allen voran María Corina Machado, die charismatische Anführerin des Widerstands gegen Maduro, scheint in der Eskalation eine lang ersehnte Chance zu sehen. Schon Monate vor der Entsendung der US-Kriegsschiffe hatte sie in einem Interview eine Vision skizziert, die dem heutigen Szenario verblüffend ähnelt. Sie wünschte sich eine „große Anti-Drogen-Operation in der Karibik“ und plädierte dafür, Venezuela nicht als politisches, sondern als „strafrechtliches“ Problem zu behandeln. Für Machado ist die Gleichung einfach: Wenn Maduro nicht mehr nur als Diktator, sondern als internationaler Drogenboss an der Spitze der berüchtigten „Tren de Aragua“-Bande gilt, ändert sich die Legitimität der Gegenmaßnahmen.

Es ist ein hochgefährliches Kalkül. Machado hofft möglicherweise, dass der amerikanische Druck die Reihen des venezolanischen Militärs spalten und die Generäle dazu bewegen wird, Maduro fallen zu lassen, um eine direkte Konfrontation mit den USA zu vermeiden. Sie spielt mit dem Feuer, in der Hoffnung, sich nicht selbst daran zu verbrennen. Während ihre Anhänger im Exil die Möglichkeit einer US-Intervention euphorisch feiern, herrscht in Venezuela selbst tief sitzende Skepsis. Die Menschen dort haben zu oft erlebt, dass ausländische Einmischungen selten die versprochene Erlösung bringen. Machado mag die Flamme der Hoffnung am Leben erhalten, doch es ist eine Flamme, die schnell zu einem unkontrollierbaren Flächenbrand werden könnte.

Das Drehbuch des Bösen: Wie aus einem Diktator ein Drogenboss wird

Für die Effektivität von Rubios Strategie ist das Narrativ entscheidend. Die Trump-Administration zeichnet das Bild eines Schurkenstaates, der im Zentrum des globalen Drogenhandels steht. Doch dieses Bild bekommt bei näherem Hinsehen tiefe Risse. Experten widersprechen der Darstellung vehement. Die Kokainproduktion in Venezuela selbst ist bescheiden. Der Anteil des weltweiten Kokainhandels, der durch das Land geschleust wird, liegt laut Schätzungen des US-Außenministeriums unter der Vorgängerregierung bei höchstens 13 Prozent – weniger als in anderen lateinamerikanischen Ländern wie Guatemala.

Auch die Behauptung, Maduro sei der persönliche Anführer der „Tren de Aragua“, wird von Kennern als überzogen bewertet. Die Autorin Ronna Rísquez, die ein Buch über die Bande geschrieben hat, stellt klar: „Ist Tren de Aragua eine bestimmende Gruppe im Drogenhandel der Welt oder auch nur Lateinamerikas? Nein, ist sie nicht“. Die Bande ist ein regionaler Akteur, aber kaum der globale Super-Gegner, zu dem sie in Washingtons „kinoreifem Universum“ hochstilisiert wird.

Die Zweifel an der offiziellen Darstellung verdichten sich beim Vorfall des zerstörten Schnellboots. Die venezolanische Regierung bezeichnete den Angriff als „außergerichtliche Hinrichtungen“ und „Mord“ und bestritt vehement, dass sich Kriminelle an Bord befanden. Interne Briefings im US-Kongress enthüllten später einen entscheidenden, von der Regierung verschwiegenen Fakt: Das Boot hatte bereits gewendet und war auf dem Weg zurück zur Küste, als das US-Militär mehrfach das Feuer eröffnete. Dies untergräbt die offizielle Rechtfertigung der „unmittelbaren Bedrohung“ und nährt den Verdacht, dass hier ein Exempel statuiert werden sollte. Die Kritik im US-Senat ist entsprechend scharf: Man habe weder Beweise für Drogen an Bord noch eine positive Identifizierung der Besatzung als Bandenmitglieder vorgelegt, so der Vorwurf.

Krieger und Händler: Der Richtungsstreit im Weißen Haus

Die aggressive Venezuela-Politik ist jedoch keineswegs ein monolithischer Block innerhalb der Trump-Regierung. Hinter den Kulissen tobt ein erbitterter Richtungsstreit, der die Widersprüche in der amerikanischen Strategie offenlegt. Auf der einen Seite steht Marco Rubio mit seinem konfrontativen, militaristischen Ansatz. Auf der anderen Seite agierte Richard Grenell, ein ehemaliger Top-Geheimdienstbeamter und Sondergesandter, der einen völlig anderen Weg verfolgte: Verhandlungen mit der Maduro-Regierung.

Grenells Mission war es, pragmatische Deals auszuhandeln, etwa über die Rückführung von Migranten oder die Freilassung amerikanischer Geiseln. Sein Ansatz schloss auch die Interessen amerikanischer Energiekonzerne wie Chevron mit ein, die auf eine Lockerung der Sanktionen hofften, um ihre Geschäfte in Venezuela fortsetzen zu können. Diese beiden Ansätze – Rubios ideologischer Kreuzzug und Grenells pragmatische Verhandlungsdiplomatie – sind fundamental unvereinbar. Die Spannungen eskalierten so weit, dass die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, den höchst ungewöhnlichen Schritt unternahm, einen Geheimdienstbericht der NSA über Grenells Verhandlungen zurückzuziehen – angeblich, weil seine Identität nicht ausreichend geschützt war, was jedoch als Machtkampf zwischen den verfeindeten Lagern interpretiert wird. Dieser interne Konflikt zeigt, dass die harte Linie gegen Venezuela nicht alternativlos ist, sondern das Ergebnis eines Machtkampfes, den die Falken um Rubio vorerst für sich entschieden haben.

Zwischen Abschiebehaft und Gerichtssaal: Amerikas widersprüchliches Gesicht

Die aggressive Außenpolitik findet ihre Entsprechung in einer ebenso harten Migrationspolitik. Im Rahmen eines Abkommens, das Rubio mit dem autoritären Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, ausgehandelt hat, werden Hunderte von Venezolanern dorthin abgeschoben. Sie landen in einem Gefängnis, das von Menschenrechtsorganisationen als „gefährlich“ und „unmenschlich“ kritisiert wird, oft ohne dass es klare Beweise für ihre Verbindungen zur „Tren de Aragua“-Bande gäbe. Es ist eine Politik der kollektiven Bestrafung, bei der rechtsstaatliche Prinzipien auf der Strecke bleiben.

Doch während ein Arm der US-Regierung mit eiserner Härte zuschlägt, erweist sich ein anderer als unerwartetes Schutzschild: die amerikanische Justiz. Bundesrichter haben wiederholt die Pläne der Trump-Administration blockiert, den Temporären Schutzstatus (TPS) für Hunderttausende Venezolaner und Haitianer zu beenden. Ein Richter nannte die Entscheidung von Heimatschutzministerin Kristi Noem, die Schutzprogramme zu widerrufen, „willkürlich und kapriziös“ und warf ihr vor, ihre Befugnisse überschritten zu haben. Diese Urteile zwingen die Regierung, ihre eigene Einwanderungswebseite zu aktualisieren, um klarzustellen, dass diese Menschen legal in den USA leben und arbeiten dürfen. Diese schizophrene Gleichzeitigkeit – gnadenlose Abschiebungen auf der einen und gerichtlich verordneter Schutz auf der anderen Seite – offenbart die tiefen Risse im amerikanischen System und den Kampf zwischen einer exekutiven Macht, die Fakten schaffen will, und einer Justiz, die auf die Einhaltung von Gesetzen pocht.

Die neue amerikanische Doktrin in Lateinamerika ist ein Spiel mit unkalkulierbarem Ausgang. Indem sie den Drogenkrieg als Vorwand für eine ideologisch motivierte Konfrontation nutzt, riskiert die Trump-Administration nicht nur eine militärische Eskalation – wie die Provokation durch venezolanische Kampfjets über einem US-Zerstörer andeutet –, sondern auch die Destabilisierung einer ganzen Region. Die angedrohte Kürzung der Hilfen für Kolumbien, den weltweit größten Kokainproduzenten, würde zudem die eigenen Ziele im Drogenkampf ad absurdum führen. Washingtons Politik wirkt wie der Versuch, ein Feuer mit Benzin zu löschen. Die Flamme der Hoffnung, die María Corina Machado entzünden will, könnte so zu einem Inferno werden, das weit mehr verzehrt als nur das Regime in Caracas. Am Ende könnte die Strategie, die Stärke demonstrieren soll, vor allem eines hinterlassen: Chaos.