In der eisigen Klarheit Alaskas, wo die Weltmächte einst im Kalten Krieg aufeinander lauerten, wurde die Welt Zeugin eines politischen Schauspiels, dessen Drehbuch direkt aus dem Kreml zu stammen schien. Als Präsident Donald Trump für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, einen vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrecher angeklagten Mann, den roten Teppich ausrollen ließ, war dies mehr als nur eine diplomatische Geste. Es war der erste Akt einer sorgfältig inszenierten Tragödie, in der die Grundfesten der westlichen Allianz erschüttert und die Ukraine dem Willen Moskaus preisgegeben werden sollte. Was als Gipfel des Friedens angepriesen wurde, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein diplomatischer Triumph für Putin – ein Sieg ohne Zugeständnisse, ermöglicht durch einen amerikanischen Präsidenten, dessen Hunger nach einem schnellen „Deal“ die strategischen Realitäten eines brutalen Krieges auszublenden scheint. Das Ergebnis ist eine gefährliche Neuausrichtung der globalen Machtverhältnisse, die den Druck von Moskau nimmt und ihn vollständig auf die Schultern Kiews verlagert.

Der Pakt von Alaska: Ein Handschlag, der die Welt erschüttert

Was genau geschah an jenem schicksalhaften Freitag auf der Joint Base Elmendorf-Richardson? Es war nicht nur ein Treffen; es war eine tektonische Verschiebung. Seit Beginn der russischen Invasion 2022 herrschte im Westen ein fragiler, aber fundamentaler Konsens: Verhandlungen mit Moskau kann es erst geben, wenn die Waffen schweigen. Ein Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinie war die unumstößliche Vorbedingung, um der Ukraine eine Atempause zu verschaffen und Gespräche auf Augenhöhe zu ermöglichen. Doch innerhalb weniger Stunden nach seinem Treffen mit Putin pulverisierte Trump diese gemeinsame Haltung.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

In einem nächtlichen Social-Media-Post verkündete er, der beste Weg sei nicht ein „bloßes Waffenstillstandsabkommen“, sondern direkte Verhandlungen über einen umfassenden Friedensvertrag. Damit übernahm er eins zu eins die langjährige Forderung Putins, der einen Waffenstillstand stets als taktischen Nachteil für seine vorrückenden Truppen ablehnte. Für die europäischen Verbündeten, die noch wenige Tage zuvor von Trump die Zusicherung erhalten hatten, an der gemeinsamen Linie festzuhalten, war dies ein Schock. Plötzlich fanden sie sich in einem neuen Spiel wieder, dessen Regeln in Alaska ohne sie geschrieben worden waren. Der Boden unter ihren Füßen hatte sich verschoben, und die neue Landkarte wurde von Moskau und Washington gezeichnet.

Putins Drehbuch: Die Kunst, einen Krieg als Friedensmission zu verkaufen

Für Wladimir Putin war der Gipfel ein Meisterstück strategischer Kommunikation. Er kam nicht nach Alaska, um den Krieg zu beenden, sondern um die Bedingungen seiner Fortführung neu zu definieren. Sein Ziel war es, die westliche Front zu spalten, den Druck neuer Sanktionen abzuwenden und sich selbst aus der Rolle des Aggressors in die des vermeintlichen Friedensstifters zu manövrieren. Und er war damit auf ganzer Linie erfolgreich.

Putin präsentierte Trump eine Erzählung, die dieser offenbar bereitwillig annahm: Die Lösung des Konflikts liege nicht in einem simplen Ende der Kämpfe, sondern in der Adressierung der „tiefgreifenden Ursachen“. Dies ist seit Jahren der Code des Kremls für seine revisionistischen Forderungen: die Demilitarisierung der Ukraine, ein Verbot ihres NATO-Beitritts und letztlich die Anerkennung einer russischen Einflusssphäre, die an die Logik des Kalten Krieges erinnert. Es ist der Versuch, die Niederlage der Sowjetunion historisch zu revidieren und eine neue europäische Sicherheitsarchitektur zu erzwingen, in der Moskau ein Vetorecht über die Souveränität seiner Nachbarn besitzt.

Die russische Delegation unterstrich diesen Anspruch mit fast theatralischer Symbolik. Außenminister Lawrow erschien in einem Sweatshirt mit der Aufschrift „CCCP“, den kyrillischen Buchstaben für die UdSSR. Die Botschaft war unmissverständlich: Wir sind zurück und fordern unseren Platz als globale Supermacht. Trump schien diese Inszenierung nicht nur zu akzeptieren, sondern sogar zu befeuern, indem er Russland als die „Nummer 2 in der Welt“ bezeichnete und damit die wirtschaftliche und politische Realität zugunsten einer Geste an Putin ignorierte. In Moskau wurde der Gipfel folgerichtig als „grandioser“ Erfolg gefeiert – man habe alles gewonnen und nichts verloren.

Europas Zerreißprobe: Zwischen Bündnistreue und blanker Not

In den Hauptstädten Europas löste Trumps Kehrtwende hektische Betriebsamkeit und kaum verhohlene Bestürzung aus. Jahrelang hatten sie versucht, die transatlantische Einheit gegen die russische Aggression zu wahren, nur um nun zu sehen, wie der US-Präsident im Alleingang eine neue Richtung vorgab. Die gemeinsame Erklärung der europäischen Staats- und Regierungschefs nach einer Telefonkonferenz mit Trump war ein diplomatisches Kunststück, das mehr durch das verriet, was es ausließ, als durch das, was es sagte. Man lobte Trumps Bemühungen, bekannte sich zur Unterstützung Kiews und forderte „eiserne Sicherheitsgarantien“, doch das entscheidende Wort – Waffenstillstand – fehlte.

Führende Politiker wie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz versuchten, die Entwicklung positiv zu deuten und von einem angestrebten „umfassenden Friedensabkommen“ zu sprechen, das mehr wert sei als ein brüchiger Waffenstillstand. Doch hinter den Kulissen herrschte Alarmstimmung. Man war einmal mehr mit der Unberechenbarkeit Trumps konfrontiert, dessen Außenpolitik von persönlichen Beziehungen und dem Anschein eines Deals getrieben zu sein scheint, weniger von langfristigen strategischen Überlegungen. Die europäische Hoffnung klammert sich nun an das Versprechen von Sicherheitsgarantien für die Ukraine – ein Versuch, aus einer strategischen Niederlage zumindest ein Minimum an zukünftiger Stabilität zu retten.

Kiew im Fadenkreuz: Der unerträgliche Preis für einen Scheinfrieden

Für niemanden sind die Folgen des Gipfels von Alaska so existenziell wie für die Ukraine selbst. Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich nun in einer schier ausweglosen Lage. Er wird nach Washington reisen, um einen Deal zu verhandeln, dessen Ausgangspunkte von seinen Gegnern definiert wurden. Der Vorschlag, den Trump aus Alaska mitbrachte, ist im Grunde ein Diktat: Die Ukraine soll den gesamten Donbas, einschließlich der strategisch wichtigen und noch nicht eroberten Teile der Region Donezk, an Russland abtreten. Im Gegenzug würde Putin versprechen, die Front an anderer Stelle einzufrieren und keine weiteren Angriffe zu starten.

Dies als Friedensangebot zu bezeichnen, ist ein zynischer Euphemismus. Die Abtretung des gesamten Donbas wäre nicht nur ein verheerender Schlag gegen die ukrainische Souveränität und Moral, sondern auch eine strategische Katastrophe. Die befestigten Verteidigungslinien in Donezk sind ein entscheidender Riegel gegen zukünftige russische Offensiven in Richtung Zentralukraine. Ein Verzicht würde den Weg für russische Truppen bis nach Odessa freimachen und die Ukraine auf Dauer verteidigungsunfähig machen. Zudem würde Kiew damit Hunderttausende seiner Bürger und rohstoffreiche Gebiete aufgeben.

Selenskyj lehnt die Abtretung von Territorium strikt ab, doch der Druck ist immens. Trump hat öffentlich erklärt, es liege nun an Selenskyj, „den Job zu erledigen“. Diese Umkehrung von Täter und Opfer ist der Kern von Putins strategischem Erfolg: Nicht mehr der Aggressor in Moskau steht in der Verantwortung, den Krieg zu beenden, sondern das überfallene Land in Kiew soll durch Gebietsverzicht den „Frieden“ erkaufen.

Das leere Versprechen: Warum „Sicherheitsgarantien“ keine Rettung sind

Als Trostpflaster für diese bittere Pille wird die vage Aussicht auf amerikanische und europäische „Sicherheitsgarantien“ in den Raum gestellt. Die Idee, die unter anderem von Italiens Premierministerin Meloni vorangetrieben wird, ist eine Art kollektiver Beistandspakt nach dem Vorbild von Artikel 5 der NATO, der im Falle eines erneuten Angriffs greifen würde. Doch dieses Versprechen ist voller Tücken.

Erstens hat Trump bereits klargestellt, dass solche Garantien nicht über die NATO laufen würden. Dies entwertet sie von vornherein, denn die Glaubwürdigkeit von Artikel 5 beruht auf der integrierten militärischen Kommandostruktur und der nuklearen Abschreckungsmacht der USA. Jede Garantie „außerhalb der NATO“ wäre ein Bündnis zweiter Klasse, dessen Wirksamkeit im Ernstfall höchst fraglich wäre. Zweitens bleiben die Pläne „verschwommen“ und unkonkret. Sie beginnen mit Versprechen für mehr Waffen und Training, was kaum eine Abschreckung für Moskau darstellt. Drittens hat Putin in der Vergangenheit ähnliche Versprechen wiederholt gebrochen. Worauf sollte sich das Vertrauen gründen, dass eine neue schriftliche Zusage mehr wert ist als die bisherigen? Die Sicherheitsgarantien drohen, zu einem Feigenblatt zu werden, das einen schlechten Deal überdecken soll, anstatt die Sicherheit der Ukraine wirklich zu gewährleisten.

Die neue Realität: Verhandlungen mit einem Kriegsverbrecher

Die surreale Inszenierung in Alaska lässt eine fundamentale Frage in den Hintergrund treten: Wie kann es legitime Friedensverhandlungen geben, wenn einer der Hauptverhandlungspartner ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Kriegsverbrecher ist? Der rote Teppich für Putin normalisiert nicht nur seine Herrschaft, sondern untergräbt auch die internationalen Institutionen, die ihn zur Rechenschaft ziehen sollen. Seine Anklage, unter anderem wegen der Verschleppung tausender ukrainischer Kinder, wird zu einer juristischen Fußnote degradiert, während er auf der Weltbühne als gleichwertiger Partner hofiert wird.

Diese diplomatische Aufwertung findet statt, während Russland den militärischen Druck an der Front gezielt erhöht. Die russischen Offensiven und die Vorbereitung neuer Angriffe sind kein Widerspruch zur diplomatischen Initiative, sondern deren integraler Bestandteil. Jede Verhandlung findet unter dem Damoklesschwert weiterer militärischer Eskalation statt. Es ist eine Verhandlung mit einer Pistole am Kopf – und Trump hat gerade geholfen, diese Pistole fester an die Schläfe der Ukraine zu drücken.

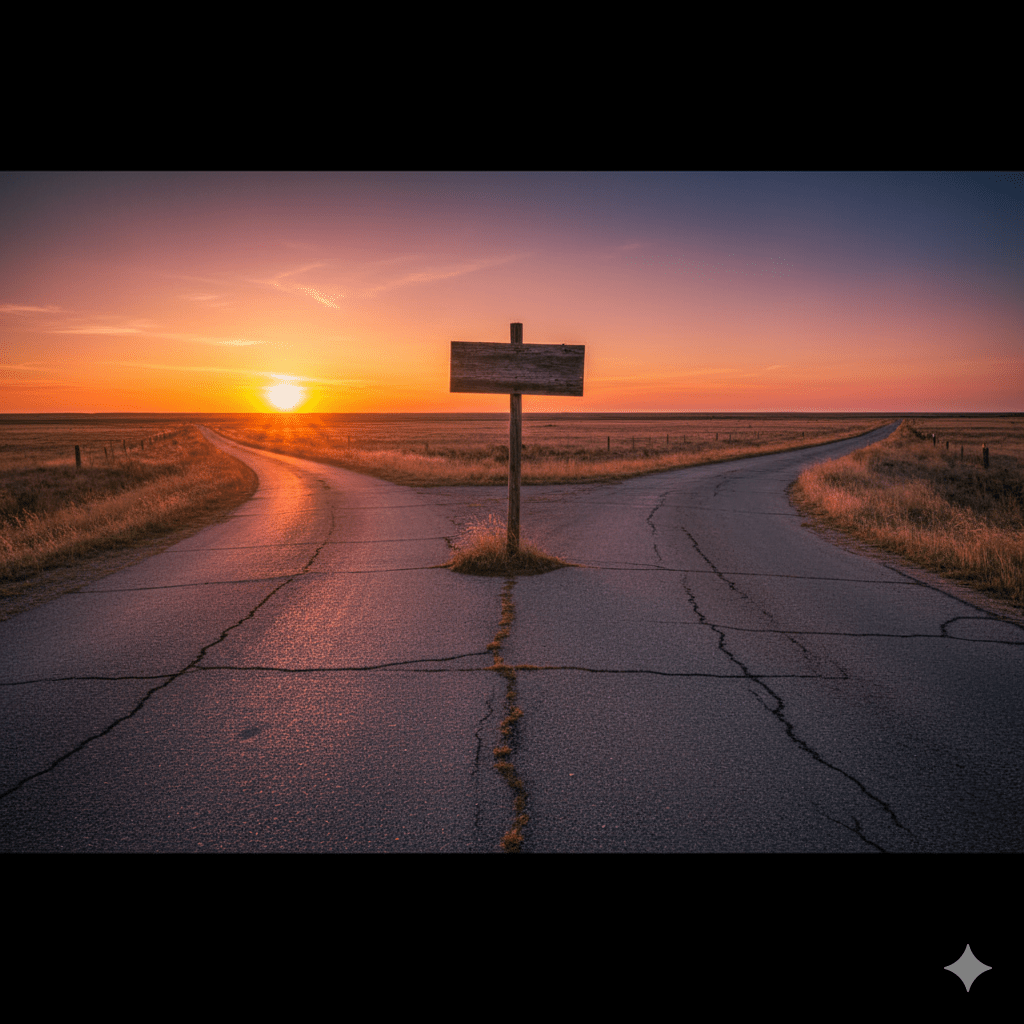

Der Gipfel von Alaska hat keinen Weg zum Frieden geebnet. Er hat einen Pfad vorgezeichnet, der geradewegs in einen von Russland diktierten Frieden führen könnte, der die Souveränität der Ukraine aushöhlt und die europäische Sicherheitsordnung auf Jahrzehnte destabilisiert. Die Welt hat nicht den Beginn eines Endes des Krieges gesehen, sondern die Perfektionierung einer Strategie, in der ein brutaler Angriffskrieg erfolgreich in eine verhandelbare geopolitische Krise umgedeutet wird. Die entscheidende Frage ist nun, ob Kiew und seine europäischen Partner die Kraft finden, diesem Drehbuch zu widerstehen, oder ob sie gezwungen werden, die ihnen zugedachte tragische Rolle zu spielen.