An der Ostflanke der NATO wird die Zukunft der europäischen Sicherheit neu verhandelt. Die jüngsten Provokationen Russlands – Drohnenschwärme, die in den polnischen Luftraum eindringen, und Kampfjets, die minutenlang über Estland kreisen – sind weit mehr als militärische Nadelstiche. Sie sind die präzise kalibrierten Akte eines Regimes, das die Entschlossenheit und vor allem die Einheit des Westens einem gnadenlosen Stresstest unterzieht. Wladimir Putin testet nicht primär die technischen Abwehrfähigkeiten der NATO; er testet deren politischen Willen. Seine eigentliche Waffe ist dabei nicht die MiG-31, sondern die wachsende Kluft zwischen den existenziellen Sicherheitsinteressen Europas und der erratischen, transaktionalen Politik eines Amerikas unter Donald Trump. Während die Alarmrotten der Allianz militärisch souverän reagieren, offenbart die politische Antwort eine strategische Kakofonie, die in Moskau als Einladung verstanden wird, die Grenzen des Möglichen weiter zu verschieben. Putins Kalkül ist ebenso einfach wie brandgefährlich: Er setzt darauf, dass das Bündnis an seinen inneren Widersprüchen zerbricht, bevor es zu einer geeinten, harten Antwort fähig ist.

Die Grammatik des hybriden Krieges

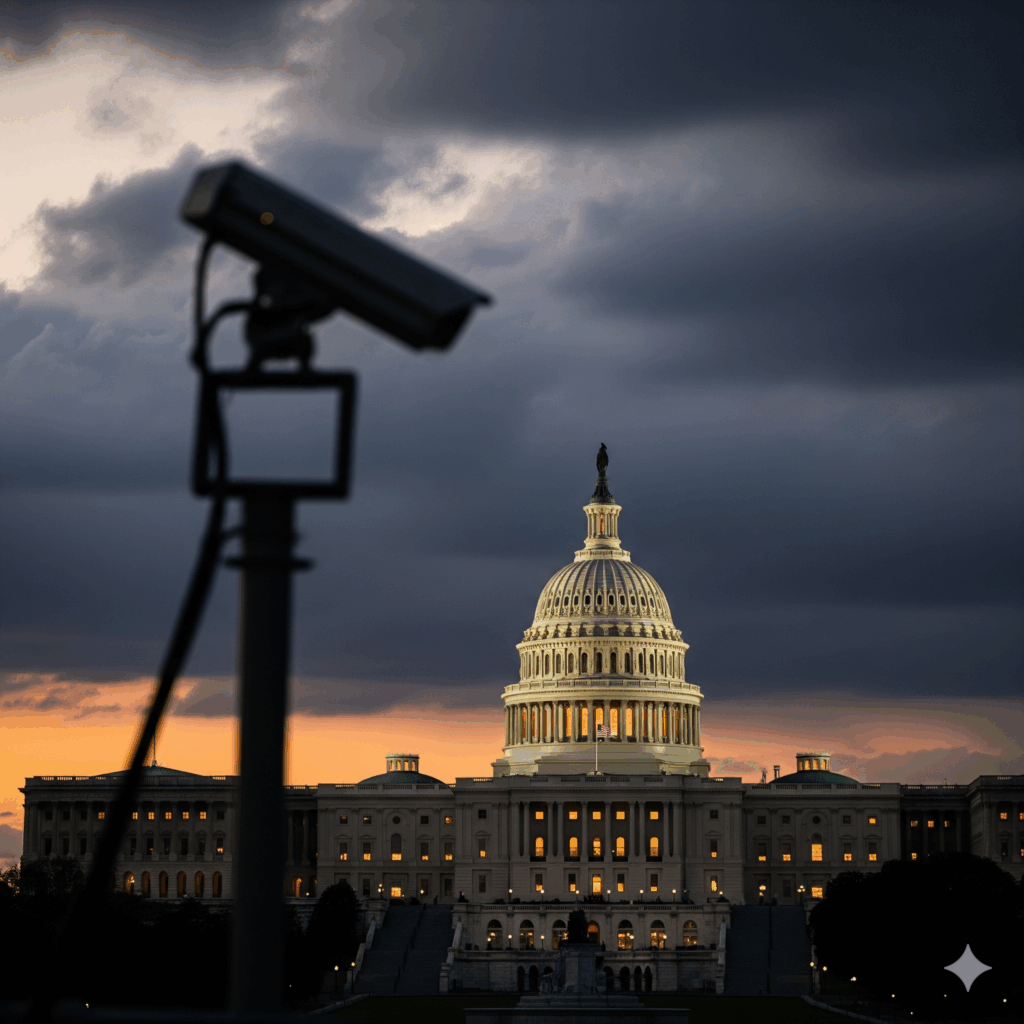

Um die jüngsten Ereignisse in ihrer vollen Tragweite zu erfassen, muss man sie als Teil einer umfassenden, seit Jahren perfektionierten Strategie des hybriden Krieges lesen. Moskau führt keinen konventionellen Angriff, sondern einen zersetzenden Konflikt auf allen Ebenen der gesellschaftlichen und staatlichen Existenz des Westens. Die militärischen Provokationen sind dabei nur die sichtbarste Spitze eines Eisbergs. Darunter verbirgt sich ein fein gewobenes Netz aus Desinformation, Cyberangriffen, Sabotageakten und der zynischen Instrumentalisierung von Migrationsbewegungen. Jede Drohne über Polen, die von Belarus aus gesteuert wird, ist zugleich eine politische Botschaft. Sie zielt darauf ab, Unsicherheit zu säen, die Bevölkerung zu verängstigen und die Politik zu spalten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Russland agiert dabei mit einer bemerkenswerten Flexibilität. Die Geheimdienste – vom FSB über den Auslandsdienst SWR bis hin zum besonders aggressiven Militärgeheimdienst GRU – operieren weitgehend ohne institutionelle oder rechtliche Fesseln. Sie rekrutieren Kleinkriminelle für Brandanschläge, finanzieren gezielt extremistische politische Kräfte wie die AfD in Deutschland und fluten die sozialen Medien mit Narrativen, die westliche Gesellschaften entlang ihrer tiefsten sozialen und politischen Bruchlinien polarisieren sollen. Das Ziel ist nicht zwingend, die eigene Propaganda glaubhaft zu machen, sondern vielmehr, durch die ständige Verbreitung von Widersprüchen und Lügen ein Klima des generellen Misstrauens zu schaffen – Misstrauen in die Medien, in die Regierung, in die demokratischen Prozesse selbst. In dieser Logik war auch der Abschuss russischer Drohnen über Polen kein militärischer Sieg für die NATO, sondern ein propagandistischer Erfolg für den Kreml, der demonstrieren konnte, wie nah der Konflikt an den europäischen Alltag heranrückt.

Das gespaltene Bündnis: Ein Riss geht durch die NATO

Die militärische Reaktion der NATO auf die Luftraumverletzungen war bilderbuchhaft: Kampfjets stiegen auf, die Eindringlinge wurden abgefangen oder abgeschossen. Polen und Estland aktivierten umgehend Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags, ein selten genutztes Instrument, das die Bedrohung der territorialen Integrität eines Mitglieds signalisiert. Doch dieser Mechanismus offenbart zugleich die Achillesferse des Bündnisses. Artikel 4 garantiert Beratungen, aber keine Taten. Er ist ein Forum für den politischen Austausch, dessen Ergebnis von der Einstimmigkeit der Mitglieder abhängt. Solange ein Konsens fehlt, bleibt er ein zahnloser Tiger.

Hier zeigt sich der tiefe Riss, der durch die Allianz geht. Für die baltischen Staaten und Polen, deren historisches Gedächtnis von Besatzung und dem Trauma der Verlassenheit durch westliche Verbündete geprägt ist, sind die russischen Provokationen eine existenzielle Bedrohung. Sie fordern maximale Härte und eine unmissverständliche Demonstration der Stärke. Für andere, geografisch weiter entfernte Mitglieder mögen die Vorfälle zwar besorgniserregend, aber nicht unmittelbar kriegsentscheidend erscheinen. Diese unterschiedliche Risikowahrnehmung ist ein Einfallstor für Putins Strategie der Spaltung. Er weiß, dass die Entschlossenheit eines Bündnisses immer nur so stark ist wie die seines am wenigsten entschlossenen Mitglieds.

Die jüngsten Vorfälle haben zudem schonungslos technologische Defizite offengelegt. Die Abwehr von kostengünstigen, in Massen eingesetzten Drohnen stellt selbst hochmoderne Luftverteidigungssysteme vor immense Herausforderungen. Die Idee einer „Drohnen-Mauer“ an der Ostflanke, wie sie von der EU-Kommission ins Spiel gebracht wurde, ist eine Reaktion auf diese neue Realität, doch ihre Umsetzung ist technologisch komplex, finanziell exorbitant und politisch langwierig. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den der Westen zu verlieren droht, weil die Bedrohung sich schneller entwickelt als die institutionellen und technologischen Antworten darauf.

Der Faktor Trump: Amerikas gefährliche Ambivalenz

Die tiefste und gefährlichste Spaltungslinie verläuft jedoch über den Atlantik. Die Präsidentschaft Donald Trumps hat die Grundfesten der transatlantischen Sicherheitsarchitektur erschüttert. Seine Haltung gegenüber der NATO ist von einem tiefen Misstrauen und einer rein transaktionalen Logik geprägt. Die Beistandsgarantie nach Artikel 5 ist für ihn kein heiliges Versprechen, sondern eine Verhandlungsmasse. Seine Reaktion auf die Drohnen über Polen war symptomatisch: Zuerst eine verharmlosende Andeutung, es könne sich um einen Fehler handeln, gefolgt von der lauten Forderung, er werde erst dann neue, harte Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn alle europäischen NATO-Partner den Kauf russischen Öls einstellen.

Diese Haltung ist für den Kreml ein strategisches Geschenk. Sie entkoppelt die militärische Sicherheit von den politischen Werten des Bündnisses und degradiert sie zu einem Geschäft. Putin versteht diese Sprache perfekt. Er sieht einen US-Präsidenten, der die Einheit der Allianz selbst untergräbt und ihm damit die Arbeit abnimmt. Indem Trump die Solidarität an wirtschaftliche Vorbedingungen knüpft, liefert er Moskau den Hebel, um die europäischen Staaten gegeneinander auszuspielen. Besonders anfällig sind hier Länder wie Ungarn oder die Slowakei, deren Regierungen eine ideologische Nähe zu Trump und eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland pflegen. Die Verzögerung des 19. EU-Sanktionspakets auf Druck Trumps hin ist ein alarmierendes Signal dafür, wie effektiv diese amerikanische Politik der Konditionierung bereits wirkt. Für die Staaten an der Ostflanke ist dies ein Albtraum: Sie sind auf die Schutzmacht Amerika angewiesen, doch diese Schutzmacht agiert zunehmend als unberechenbarer Hegemon, dessen Loyalität käuflich zu sein scheint.

Moskaus Kalkül: Die Arroganz der Macht

Aus der Perspektive Moskaus stellt sich die Lage als eine Folge von Erfolgen dar. Die Gipfeltreffen mit Trump, etwa in Alaska, scheinen Putin in seinem Glauben bestärkt zu haben, dass der Westen führungslos und innerlich zerstritten ist. Seitdem hat sich die Intensität der Angriffe auf die Ukraine massiv erhöht, und die Rhetorik ist noch aggressiver geworden. Gestützt wird diese Haltung durch die erstarkende Achse der Autokratien – die sogenannte „CRINK“-Allianz aus China, Russland, Iran und Nordkorea. Diese liefert nicht nur Waffen und Technologie für den Krieg in der Ukraine, sondern bietet auch diplomatische Rückendeckung für Russlands konfrontativen Kurs.

Auch die inneren Machtzirkel im Kreml scheinen sich weiter verhärtet zu haben. Die Entlassung von Dmitri Kosak, einem langjährigen Weggefährten Putins, der Berichten zufolge den Krieg in der Ukraine ablehnte und auf eine Verhandlungslösung drängte, ist bezeichnend. Sie zeigt, dass im innersten Zirkel der Macht kein Platz mehr für abweichende Meinungen ist. Der Kriegskurs ist zementiert, und Putin umgibt sich nur noch mit Hardlinern, die seine Vision einer Wiederherstellung russischer Dominanz in Osteuropa teilen. Sein langfristiges Ziel, eine eurasische Ordnung von „Lissabon bis Wladiwostok“ zu schaffen, in der Russland aufgrund seiner schieren Größe die europäische Politik dominieren kann, scheint ihm näher als je zuvor.

In dieser Position der gefühlten Stärke wird die Wahrscheinlichkeit einer strategischen Fehleinschätzung immer größer. Ein Kreml, der an die Schwäche und Dekadenz des Westens glaubt, könnte in seinem Bestreben, die Grenzen immer weiter zu verschieben, eines Tages eine rote Linie überschreiten, die eine unkontrollierbare militärische Reaktion der NATO provoziert. Die Gefahr liegt nicht in einem geplanten Großangriff, sondern in der Arroganz der Macht, die die Risiken eines kalkulierten Spiels mit dem Feuer fatal unterschätzt. Der Westen muss eine Antwort finden, die Stärke demonstriert, ohne in die Falle der Eskalation zu tappen. Doch dafür braucht es eine Einigkeit, die derzeit nicht in Sicht ist. Das ist die eigentliche Tragödie an der Ostflanke Europas.