Ein politischer Mord erschüttert die USA und entfesselt eine beispiellose Welle beruflicher Säuberungen. Die Jagd auf Andersdenkende, orchestriert von digitalen Brandstiftern und befeuert von der Angst der Unternehmen, zeigt, wie fragil die Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter geworden ist. Doch als nun auch die Regierung unter Donald Trump in den Chor der Ankläger einstimmt, verwandelt sich ein Kulturkampf in eine veritable Staatskrise.

Es gibt Momente, die eine ganze Nation in den Abgrund blicken lassen. Der tödliche Schuss auf den konservativen Aktivisten Charlie Kirk an der Utah Valley University war ein solcher Moment. Ein Akt politischer Gewalt, der über alle Gräben hinweg Entsetzen auslösen sollte. Doch was auf die Schüsse folgte, war nicht die Stille der Trauer, sondern der ohrenbetäubende Lärm eines digitalen Bürgerkriegs. Dieser Krieg wird nicht mit Waffen geführt, sondern mit Screenshots, Hashtags und Anrufen bei Arbeitgebern. Seine Opfer verlieren nicht ihr Leben, sondern ihre Existenz.

Die Ermordung des 31-jährigen Provokateurs, der die politische Rechte mit seiner Organisation Turning Point USA wie kaum ein anderer mobilisiert hatte, wirkte wie ein Brandbeschleuniger in einer ohnehin schon überhitzten Gesellschaft. Innerhalb von Stunden nach der Tat wurde eine Welle von Kündigungen und Suspendierungen losgetreten, die weit über ein Dutzend Menschen aus ihren Berufen riss – von einer Universitätsdekanin in Tennessee über einen Mitarbeiter des NFL-Teams Carolina Panthers bis hin zu Lehrern, Feuerwehrleuten und Bundesangestellten. Ihr Vergehen? Sie hatten in den sozialen Medien Kommentare gepostet, die ihre Arbeitgeber als gefühllos, beleidigend oder gar als Verherrlichung der Gewalt einstuften. Laura Sosh-Lightsy, die stellvertretende Dekanin an der Middle Tennessee State University, schrieb auf Facebook: „Hass erzeugt Hass. NULL Mitgefühl“. Noch am selben Tag war sie ihren Job los.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Dieser Vorfall und die Dutzenden, die ihm folgten, sind weit mehr als nur Einzelfälle von unbedachten Äußerungen. Sie sind das Symptom einer tiefgreifenden Verschiebung in der amerikanischen Öffentlichkeit. Eine Entwicklung, bei der die Grenzen zwischen privater Meinung, öffentlicher Persona und beruflicher Eignung zerfließen und eine neue, hocheffiziente Maschinerie der Denunziation entstanden ist. Eine Maschinerie, die nun droht, von der Staatsmacht selbst legitimiert zu werden.

Die Anatomie einer digitalen Hexenjagd

Was auf den ersten Blick wie eine spontane Welle der Empörung wirken mag, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als eine präzise orchestrierte Kampagne. Ihr Mechanismus ist ebenso simpel wie brutal wirksam und folgt einer klaren Choreografie.

Am Anfang steht ein Kommentar, oft auf einem privaten Account gepostet, der Kritik an Kirks polarisierenden Ansichten übt oder Schadenfreude über seinen Tod äußert. Diese Posts werden dann von rechten Influencern und Aktivisten wie Laura Loomer oder Chaya Raichik („Libs of Tik Tok“) mit ihrer millionenfachen Reichweite aufgegriffen und systematisch verbreitet. Ihr Ziel ist es nicht, eine Debatte zu führen, sondern eine Person zu markieren. Der nächste Schritt ist die öffentliche Identifizierung: Name, Arbeitgeber und Kontaktdaten werden recherchiert und zusammen mit dem anstößigen Kommentar präsentiert.

Diese Bündelung von Information und Empörung kanalisiert den Druck auf einen einzigen Punkt: den Arbeitgeber. Politiker wie Senatorin Marsha Blackburn verstärken diesen Druck, indem sie öffentlich die Entlassung fordern und die Unternehmen direkt adressieren. Gleichzeitig schießen anonym betriebene Websites wie „Expose Charlie’s Murderers“ aus dem Boden, die schwarze Listen erstellen, persönliche Daten sammeln und offen zum Ziel erklären, „die größte Entlassungsaktion der Geschichte“ zu organisieren. Sie schaffen eine Infrastruktur des Hasses, die es jedem ermöglicht, sich an der Jagd zu beteiligen – durch Anrufe, E-Mails oder das Hinterlassen negativer Online-Bewertungen für das Unternehmen.

Die Intensität und Organisation dieser Kampagne stellt alles in den Schatten, was man bisher bei ähnlichen Vorfällen, etwa nach dem Attentat auf Donald Trump 2024, beobachten konnte. Während es auch damals zu Entlassungen kam, wirkt die jetzige Welle strategischer, großflächiger und vor allem: Sie wird von einer politischen Bewegung getragen, die ihre Fähigkeit zur digitalen Mobilisierung perfektioniert hat.

Unternehmen in der Angstfalle: Zwischen Haltung und Haftung

Warum aber knicken so viele Arbeitgeber so schnell ein? Die Antwort liegt in einer toxischen Mischung aus rechtlicher Realität, wirtschaftlichem Kalkül und einer zunehmend polarisierten Unternehmenskultur.

Der juristische Rahmen ist eindeutig: Die meisten Angestellten in der amerikanischen Privatwirtschaft arbeiten unter dem Prinzip des „at-will employment“. Dies ist das Damoklesschwert der fristlosen Kündigung, das permanent über ihnen schwebt. Es bedeutet, dass ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter jederzeit und ohne Angabe von Gründen entlassen kann, solange es nicht gegen Antidiskriminierungsgesetze verstößt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, wie es im Ersten Verfassungszusatz verankert ist, schützt Bürger vor dem Staat, nicht aber vor dem eigenen Chef in einem Privatunternehmen. Nur sehr wenige Bundesstaaten bieten einen erweiterten Schutz für politische Äußerungen außerhalb des Arbeitsplatzes.

Für Unternehmen ist die Rechnung daher oft eine einfache Risikoabwägung. Ein einzelner Mitarbeiter, der einen Shitstorm auslöst, wird zu einer unmittelbaren Bedrohung für den Ruf der Marke, den Aktienkurs oder den Umsatz. Die schnelle und öffentliche Distanzierung, oft verbunden mit einer Entschuldigung und der Entlassung des Mitarbeiters, erscheint als der schnellste und effektivste Weg, den Schaden zu begrenzen. Die Carolina Panthers etwa beeilten sich zu versichern, dass die Ansichten ihres Mitarbeiters nicht die des Unternehmens repräsentierten und man die Angelegenheit „sehr ernst“ nehme.

Dieser Mechanismus offenbart einen tiefen Widerspruch in der modernen Arbeitswelt. Auf der einen Seite fordern Unternehmen von ihren Mitarbeitern, sie sollen „ihr ganzes Selbst zur Arbeit bringen“, authentisch sein und Haltung zeigen. Auf der anderen Seite wird diese Authentizität zur Gefahr, sobald sie von der öffentlichen Meinung oder einer lautstarken Interessengruppe als anstößig empfunden wird. Der Mitarbeiter wird so zum Repräsentanten des Unternehmens, ob er will oder nicht. Dieser Pakt ist gefährlich, denn er macht die berufliche Existenz von den schwankenden Launen der öffentlichen Meinung abhängig.

Die Kollateralschäden: Ein Klima der Angst

Die Konsequenzen für die Betroffenen gehen weit über den Verlust des Arbeitsplatzes hinaus. Die öffentliche Anprangerung auf den Plattformen der Aktivisten führt zu einer Flut von Hassnachrichten und konkreten Todesdrohungen. Die Menschen verlieren nicht nur ihr Einkommen, sondern auch ihr Gefühl der Sicherheit. Ihre Namen und Gesichter sind nun dauerhaft mit dem Vorwurf verbunden, den Tod eines Menschen gefeiert zu haben, was ihre zukünftige Jobsuche massiv erschweren dürfte.

Auffällig ist, dass überproportional viele Angestellte im öffentlichen Dienst, insbesondere Lehrer, ins Visier geraten sind. Mindestens 21 Pädagogen sahen sich mit Untersuchungen, Beurlaubungen oder Entlassungen konfrontiert. Offizielle wie der Bildungskommissar von Florida, Anastasios Kamoutsas, argumentieren, dass Lehrkräfte als Staatsdiener einem „höheren Standard“ unterlägen und das Vertrauen von Schülern und Eltern nicht untergraben dürften. Diese Argumentation ist heikel: Sie konstruiert eine berufliche Verpflichtung zur ideologischen Neutralität, die weit in das Privatleben hineinreicht und Lehrer faktisch unter einen besonderen Rechtfertigungsdruck stellt.

Das Ergebnis ist ein sich ausbreitendes Klima der Angst, ein sogenannter „chilling effect“. Wenn jede unbedachte oder provokante Äußerung zur beruflichen Vernichtung führen kann, werden viele es vorziehen, zu schweigen. David Kaye, ein auf Menschenrechte spezialisierter Rechtsprofessor, warnt davor, dass diese Entwicklung einen legitimen und notwendigen Diskurs über das kontroverse politische Erbe von Charlie Kirk im Keim erstickt. Kirk war eine Figur, die mit ihren Aussagen über Schwarze, Frauen und Einwanderer bewusst spaltete. Eine Gesellschaft muss in der Lage sein, über das Wirken einer solchen Person zu debattieren – auch und gerade nach ihrem tragischen Tod. Doch die aktuelle Hexenjagd macht eine solche Auseinandersetzung nahezu unmöglich.

Die letzte Grenze fällt: Wenn der Staat die Jagd legitimiert

Die vielleicht bedrohlichste Entwicklung in diesem Drama ist jedoch das Eingreifen hochrangiger Regierungsvertreter. Was bisher als eine Taktik von Aktivisten und eine Reaktion von Unternehmen im Kulturkampf verstanden werden konnte, erhält nun eine staatliche Dimension, die an die dunkelsten Kapitel der amerikanischen Geschichte erinnert.

Der stellvertretende Außenminister Christopher Landau kündigte auf X an, seine Konsularbeamten anzuweisen, „angemessene Maßnahmen“ gegen Ausländer zu ergreifen, die sich online abfällig über den Mord äußern, und bat die Öffentlichkeit, ihm solche Kommentare zu melden. Der Marinestaatssekretär John Phelan drohte jedem Mitarbeiter der Navy mit schnellen und entschlossenen Konsequenzen für unziemliches Verhalten. Und der Kongressabgeordnete Clay Higgins ging noch weiter und kündigte an, er werde nicht nur für lebenslange Sperren auf Social-Media-Plattformen kämpfen, sondern den Betroffenen auch die Gewerbe- und sogar die Führerscheine entziehen lassen.

Hier wird eine rote Linie überschritten. Es ist der offene Versuch, die Macht des Staates zur Bestrafung von Meinungen einzusetzen, die der Regierung missfallen. Die Parallelen zur McCarthy-Ära, in der Menschen für ihre Gesinnung auf schwarze Listen gesetzt und beruflich vernichtet wurden, sind unübersehbar und werden von Experten wie der Professorin Loretta Ross explizit gezogen. Unter einer Trump-Administration, die ohnehin ein angespanntes Verhältnis zu bürgerlichen Freiheiten hat, markiert dies einen potenziellen Kipppunkt. Der digitale Mob erhält die Absolution von höchster Stelle; seine Methoden werden zur quasi-offiziellen Politik.

Wir erleben gerade die Perfektionierung einer neuen Form der Zensur. Sie kommt nicht mehr primär von oben, vom Staat, der Gesetze erlässt, sondern von der Seite, von organisierten Gruppen, die den öffentlichen Raum und die wirtschaftlichen Schwachstellen des Einzelnen terrorisieren. Wenn sich diese Methode als Standard etabliert – und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht auch von anderen politischen Lagern kopiert wird –, droht eine Gesellschaft, in der die Angst vor dem nächsten Shitstorm die freie Rede ersetzt.

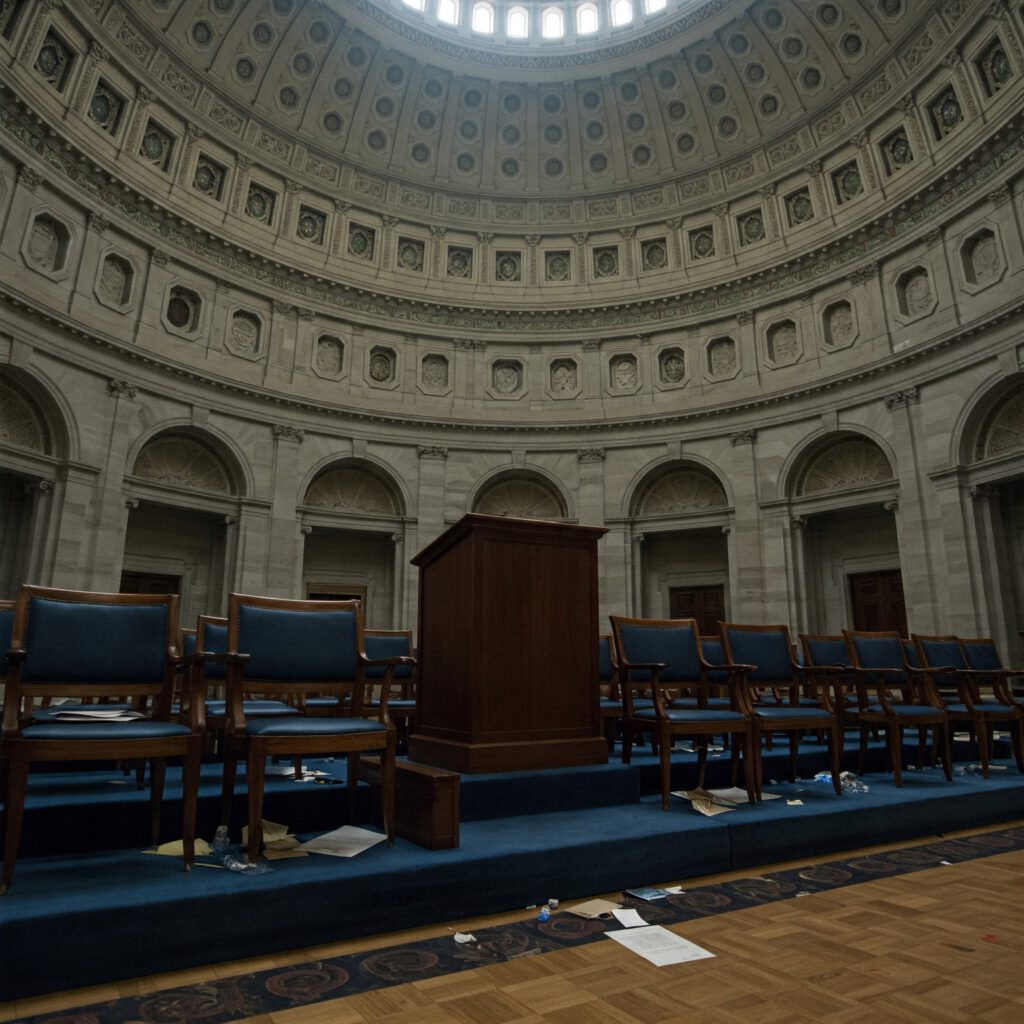

Die entscheidende Frage, die nach dem Tod von Charlie Kirk im Raum steht, lautet daher nicht nur, wie wir mit politischer Gewalt umgehen. Sie lautet, ob eine offene Gesellschaft überleben kann, wenn jede unpopuläre Meinung das Potenzial hat, von einer hocheffizienten Vernichtungsmaschinerie erfasst zu werden, die am Ende sogar den Segen des Staates erhält. Der amerikanische Marktplatz der Ideen droht sich in ein Tribunal zu verwandeln, in dem nicht mehr das beste Argument gewinnt, sondern die am besten organisierte Meute.