Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran ist eine brüchige Fassade. Dahinter verbirgt sich eine neue Realität: ein von den USA militärisch gedemütigter, aber potenziell umso entschlossenerer Iran, eine erschütterte globale Machtbalance und ein amerikanischer Präsident, dessen erratische Außenpolitik die Welt in Atem hält. Die Angriffe auf die iranischen Atomanlagen mögen ein kurzfristiges Problem gelöst haben, doch sie haben eine Kaskade neuer, unkalkulierbarer Risiken ausgelöst.

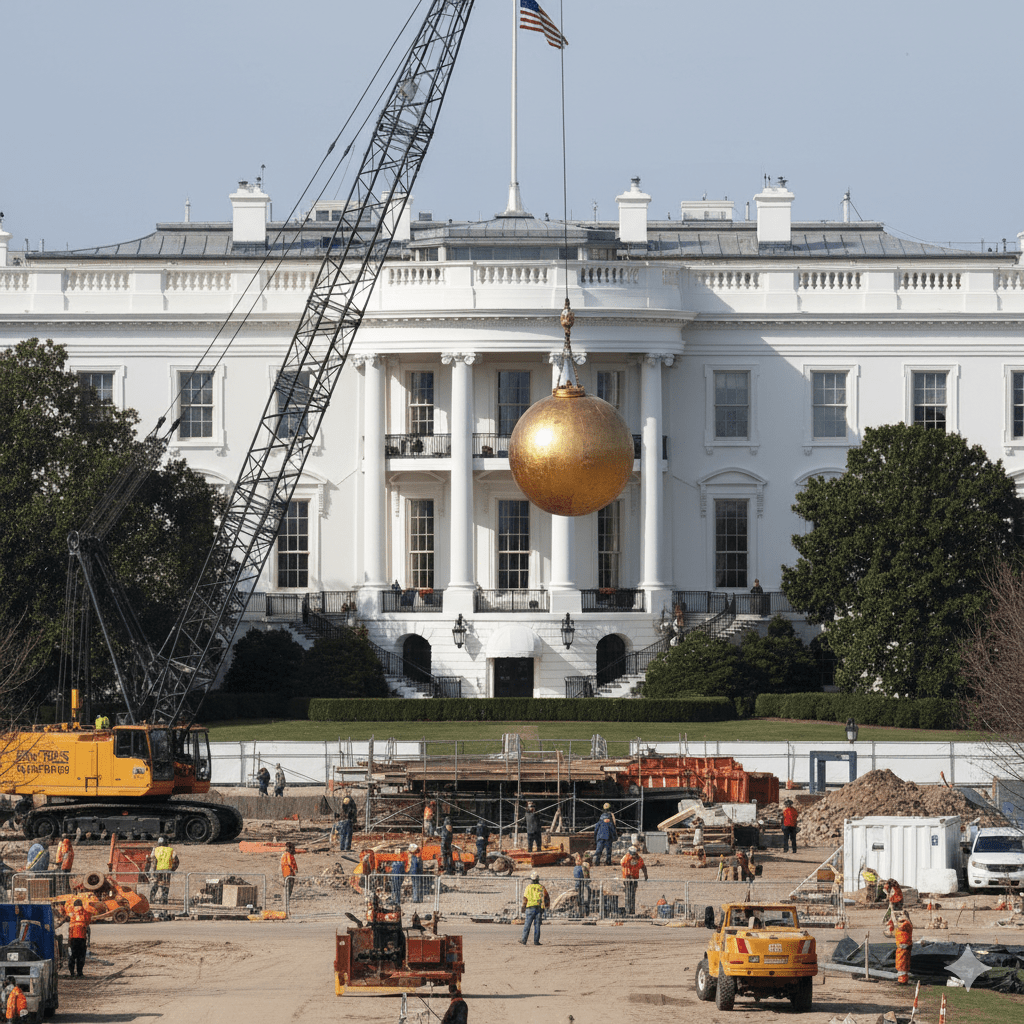

Ein Dutzend Tage im Juni haben die strategische Landkarte des Nahen Ostens neu gezeichnet. Ein kurzer, heftiger Krieg zwischen Israel und dem Iran, der mit dem direkten Eingreifen der USA einen dramatischen Höhepunkt erreichte, ist vorerst beendet. Doch der Pulverdampf, der über den bombardierten Atomanlagen von Fordo, Natans und Isfahan aufsteigt, vernebelt den Blick auf das, was wirklich erreicht wurde. Stattdessen tobt ein Krieg der Narrative, in dem jede Seite ihren eigenen Sieg deklariert. Während US-Präsident Donald Trump von einer „vollständigen Auslöschung“ des iranischen Atomprogramms spricht, feiert Irans Oberster Führer Ali Khamenei einen triumphalen Widerstand und wirft Amerika vor, „nichts Wesentliches erreicht“ zu haben. Die israelische Armee wiederum zieht eine eher nüchterne Bilanz und spricht von erreichten Zielen, ohne in den Jubel des Weißen Hauses einzustimmen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist mehr als nur politische Propaganda. Sie ist das Kernstück eines Konflikts, dessen Ausgang weit über die physische Zerstörung von Zentrifugen hinausgeht. Er berührt die Grundfesten der globalen Sicherheitsarchitektur, stellt die amerikanische Verfassung auf die Probe und könnte genau das Gegenteil von dem bewirken, was beabsichtigt war: einen atomar bewaffneten Iran, der überzeugt ist, dass nur die Bombe sein Überleben sichert. Die Analyse der Ereignisse nach dem Waffenstillstand offenbart ein komplexes Geflecht aus strategischen Kalkülen, fundamentalen Widersprüchen und weitreichenden Konsequenzen, die noch lange nachhallen werden.

Der wahre Schaden: Ein Krieg der Wahrnehmungen

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage nach dem tatsächlichen Erfolg der Militärschläge. Donald Trumps Rhetorik der „totalen Zerstörung“ steht im scharfen Kontrast zu ersten, durchgesickerten Einschätzungen seiner eigenen Geheimdienste. Ein vorläufiger Bericht der Defense Intelligence Agency (DIA) legte nahe, dass die Angriffe das iranische Atomprogramm lediglich um einige Monate zurückgeworfen haben könnten – eine Einschätzung, die Trump umgehend als „Fake News“ und unpatriotisch abkanzelte. Diese Diskrepanz zwischen politischer Siegeserklärung und nachrichtendienstlicher Analyse ist symptomatisch für einen Präsidenten, der die Realität oft seinen kommunikativen Bedürfnissen unterordnet und Geheimdiensterkenntnisse politisiert.

Die iranische Führung wiederum nutzt diese Unklarheiten für ihre eigene Agenda. Indem sie die Schäden herunterspielt und von einem Sieg spricht, versucht sie, nach innen Stärke zu demonstrieren und den Eindruck der Unbesiegbarkeit zu wahren. Interne, abgefangene Kommunikation iranischer Offizieller scheint diese Lesart zu stützen: Sie zeigten sich überrascht, dass die Angriffe nicht noch verheerender ausfielen.

Die israelische Perspektive ist pragmatischer. Militärvertreter sprechen von einem „durchschlagenden Erfolg“ und der Zerstörung der iranischen Fähigkeit, ein Atomwaffenprogramm voranzutreiben, bleiben aber in ihrer Wortwahl zurückhaltender als Trump. Sie wissen, dass der Kampf nicht vorbei ist, und rechnen fest damit, dass Teheran seine Anstrengungen wieder aufnehmen wird. Diese unterschiedlichen Narrative dienen strategischen Zwecken: Trump muss seiner Basis einen entscheidenden Sieg präsentieren, Khamenei muss sein Regime stabilisieren, und Israel muss die eigene Bevölkerung beruhigen und zugleich für zukünftige Bedrohungen wachsam bleiben.

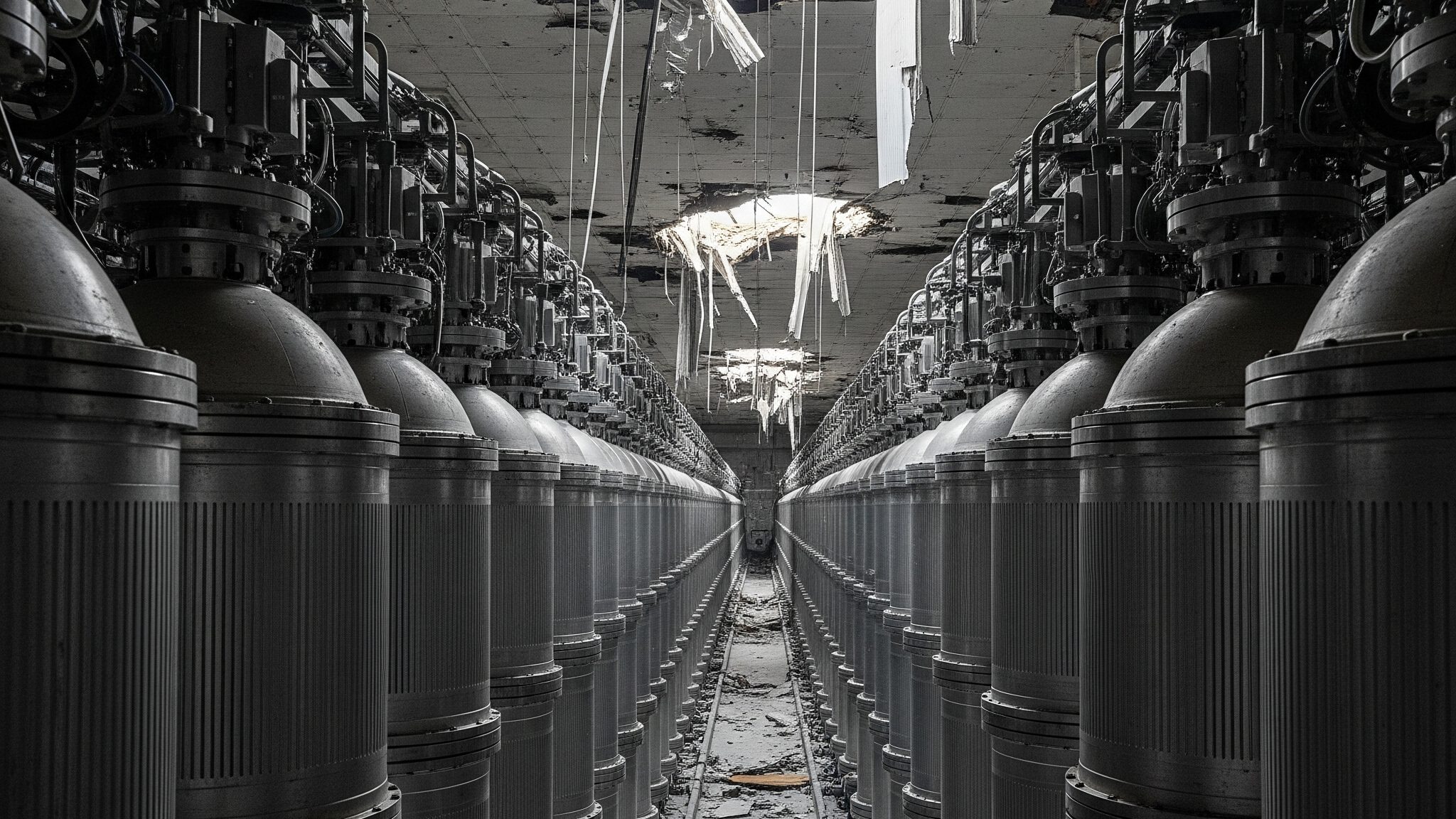

Das Herzstück des Angriffs: Warum Isfahan den Unterschied machte

Jenseits der Rhetorik gibt es jedoch einen Punkt, in dem sich viele Experten einig sind: Die Zerstörung der Anlagen in Isfahan stellt einen gravierenden Rückschlag für den Iran dar. Hier wurde an der sogenannten Metallisierung von Uran gearbeitet – einem der letzten und technologisch anspruchsvollsten Schritte zur Herstellung des explosiven Kerns einer Atombombe. Experten argumentieren, dass die Zerstörung dieser spezifischen Kapazitäten einen Flaschenhals im Produktionsprozess darstellt, dessen Überwindung Jahre dauern könnte. US-Außenminister Marco Rubio betonte, man könne ohne diese Konversionsanlage keine Atomwaffe bauen.

Pikanterweise ist dieser Fortschritt Irans bei der Metallisierung selbst eine direkte Folge von Trumps Politik. Unter dem Atomabkommen von 2015 war dem Iran eine solche Forschung untersagt. Erst nachdem Trump das Abkommen 2018 einseitig aufkündigte, begann Teheran, frei von den vertraglichen Fesseln, diese entscheidende Technologie voranzutreiben. In gewisser Weise musste Trump nun militärisch eine Gefahr neutralisieren, die er durch sein eigenes Handeln erst geschaffen hatte. Dennoch bleibt eine entscheidende Variable im Spiel: das Schicksal von rund 400 Kilogramm bereits auf 60 Prozent angereichertem Uran. US-Beamte räumen ein, nicht zu wissen, wo sich dieses Material befindet, das innerhalb kurzer Zeit auf Waffenfähigkeit gebracht werden könnte. Solange diese Frage unbeantwortet ist, bleibt jede Erfolgsbilanz der Angriffe vorläufig.

Amerikas schwere Hand: Die Grenzen israelischer Macht

Die Operation hat auch die strategischen Abhängigkeiten im Nahen Osten offengelegt. Insbesondere der Angriff auf die tief in einem Berg vergrabene Anreicherungsanlage in Fordo wäre ohne die USA kaum möglich gewesen. Israel verfügt weder über die notwendigen schweren „Bunker-Buster“-Bomben noch über die B-2-Tarnkappenbomber, um solche Ziele erfolgreich zu bekämpfen. Das Eingreifen der USA war somit eine conditio sine qua non für den umfassenden Schlag gegen das iranische Programm und offenbarte die Grenzen der israelischen Militärmacht.

Es legt auch den Schluss nahe, dass der israelische Angriff von Anfang an im Vertrauen auf ein letztendliches Eingreifen Washingtons geplant war, trotz aller öffentlicher Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanjahu und Trump. Dieser Umstand hat auch innenpolitische Konsequenzen für Israel. Die Erfahrung des iranischen Raketenbeschusses, bei dem trotz hochentwickelter Luftabwehr Raketen einschlugen, hat die Erkenntnis reifen lassen, dass der Zivilschutz und das Netz an Bunkern massiv ausgebaut werden müssen. Für Premierminister Benjamin Netanjahu erwies sich der Krieg indes als politischer Segen. Er konnte nicht nur sein Ziel erreichen, die USA in den Konflikt hineinzuziehen, sondern erhält von Trump auch Rückendeckung in seinem Korruptionsprozess, was seine Position im Inland stärkt.

Khameneis langes Spiel: Ein Schritt näher zur Bombe?

Die entscheidende Frage ist jedoch, wie der Iran auf diese militärische Demütigung reagieren wird. Analysten wie Vali R. Nasr argumentieren, dass der Angriff das Regime in Teheran in seiner grundlegenden Überzeugung bestärken könnte. Die iranische Führung, geprägt durch die traumatische Erfahrung des langen Krieges gegen den Irak in den 1980er Jahren, verfolgt eine Strategie des langen Atems und des Widerstands unter dem Motto „kein Krieg und kein Frieden“. Aus ihrer Sicht ist das Land in einem existenziellen Überlebenskampf mit den USA und Israel gefangen.

In dieser Logik ist ein Nachgeben ein Zeichen von Schwäche, das den Gegner nur zu weiterer Aggression ermutigt. Die militärischen Schläge könnten daher den Schluss nahelegen, dass diplomatische Kompromisse sinnlos sind und nur der Besitz einer eigenen Atombombe ultimative Sicherheit und Abschreckung garantiert. Anstatt das iranische Atomprogramm zu beenden, könnte der Angriff es paradoxerweise beschleunigt und legitimiert haben – zumindest in den Augen der Hardliner in Teheran. Der Iran könnte nun versuchen, die Welt über seine Absichten im Unklaren zu lassen, Inspektionen aussetzen und im Geheimen den Weg zur Bombe fortsetzen, in der Wette, dass die USA und Israel den Preis eines langen Zermürbungskrieges scheuen.

Das globale Echo: Wie der Iran-Konflikt in Moskau und Peking nachhallt

Die amerikanische Machtdemonstration im Iran wurde weltweit als Signal verstanden – insbesondere in Moskau und Peking. Kommentatoren sehen darin eine gestärkte Abschreckung der USA. Die Botschaft lautet: Auch ein als isolationistisch geltender Präsident Trump ist bereit, militärische Gewalt einzusetzen, um strategische Interessen zu verteidigen. Dies erhöht in der Kalkulation des Kremls das Risiko eines Angriffs auf ein NATO-Land und zwingt China, die amerikanische Entschlossenheit im Falle eines Konflikts um Taiwan neu zu bewerten. Trump, der Unberechenbare, ist für potenzielle Gegner dadurch noch unkalkulierbarer geworden.

Gleichzeitig hat der Konflikt die Schwäche der viel beschworenen „anti-amerikanischen Achse“ zwischen Teheran, Moskau und Peking offengelegt. Chinas und Russlands Reaktionen waren auffallend verhalten. Ihre nationalen Interessen – vor allem die Wahrung der Stabilität in der für sie wichtigen Golfregion und die Sicherung niedriger Ölpreise – wogen schwerer als die Solidarität mit ihrem „strategischen Partner“ Iran. China, das sich gerne als vermittelnde Kraft inszeniert, blieb nur die Zuschauerrolle, während die USA die Eskalation bestimmten und auch wieder beendeten. Dies hat Pekings Anspruch, ein zentraler globaler Machtfaktor zu sein, einen Dämpfer versetzt und gezeigt, dass in Krisensituationen im Nahen Osten weiterhin Washington die entscheidenden Fäden zieht.

Trumps widersprüchliche Doktrin: Instinkt statt Strategie

Die Intervention im Iran wirft ein grelles Licht auf die fundamentalen Widersprüche in Donald Trumps Außenpolitik. Er, der angetreten war, um Amerikas „ewige Kriege“ zu beenden, hat einen neuen Konflikt vom Zaun gebrochen. Sein Markenkern, der Isolationismus der „America First“-Bewegung, scheint je nach Tagesform und wahrgenommenem persönlichen Vorteil verhandelbar. Analysten beschreiben seine Politik weniger als kohärente Doktrin, sondern vielmehr als Ausdruck des „Willens zur Macht eines Mannes“. Seine Entscheidungen scheinen oft von Instinkten, dem letzten Gesprächspartner und der Frage „Was nützt es mir?“ getrieben zu sein.

Diese Sprunghaftigkeit macht ihn zu einem unzuverlässigen Partner für Verbündete, aber auch zu einem unberechenbaren Gegner. Er kann innerhalb kürzester Zeit vom Friedensstifter zum Kriegsfalken mutieren. Der Angriff auf den Iran, der bei Teilen seiner isolationistischen Basis auf Kritik stieß, wurde letztlich von der Mehrheit seiner Partei mitgetragen, was das Grundprinzip der modernen Republikanischen Partei unterstreicht: Am Ende hat Trump recht.

Ein Angriff auf die Verfassung?

Die Entscheidung, ohne Konsultation des Kongresses militärisch gegen den Iran vorzugehen, hat in den USA eine heftige verfassungsrechtliche Debatte ausgelöst. Kritiker sehen darin einen klaren Verstoß gegen die in der Verfassung verankerte Gewaltenteilung, die dem Kongress und nicht dem Präsidenten die Macht zur Kriegserklärung gibt. Die Debatte um eine Resolution im Rahmen des „War Powers Act“, die Trumps Befugnisse für zukünftige Schläge hätte einschränken sollen, wurde im Senat entlang klarer Parteilinien blockiert.

Dies zeigt nicht nur die tiefe politische Spaltung des Landes, sondern auch einen jahrzehntelangen Trend, in dem der Kongress seine Aufsichtspflicht und seine verfassungsmäßigen Rechte in Fragen von Krieg und Frieden schrittweise an das Weiße Haus abgetreten hat. Präsidenten beider Parteien haben diese Machtverschiebung vorangetrieben und Fakten geschaffen, die das Parlament oft nur noch abnicken konnte. Trumps Vorgehen ist somit zwar radikal in seiner Offenheit, steht aber in einer langen Tradition der Aushöhlung der kongressionalen Kriegsrechte.

Der Waffenstillstand im Nahen Osten ist daher mehr eine Atempause als eine Lösung. Der Konflikt hat eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, deren Konsequenzen erst langsam sichtbar werden. Der Iran, in seiner Ehre gekränkt und strategisch herausgefordert, könnte nun erst recht den Weg zur Bombe suchen. Die globalen Machtverhältnisse haben sich verschoben, und die Glaubwürdigkeit amerikanischer Allianzen wie auch Drohungen wird neu bewertet. Und in den USA selbst hat der kurze Krieg alte Wunden im Ringen um die verfassungsmäßige Ordnung wieder aufgerissen. Der Rauch über den Atomanlagen mag sich lichten, doch die politische und strategische Unordnung, die er hinterlässt, wird die Welt noch lange beschäftigen.