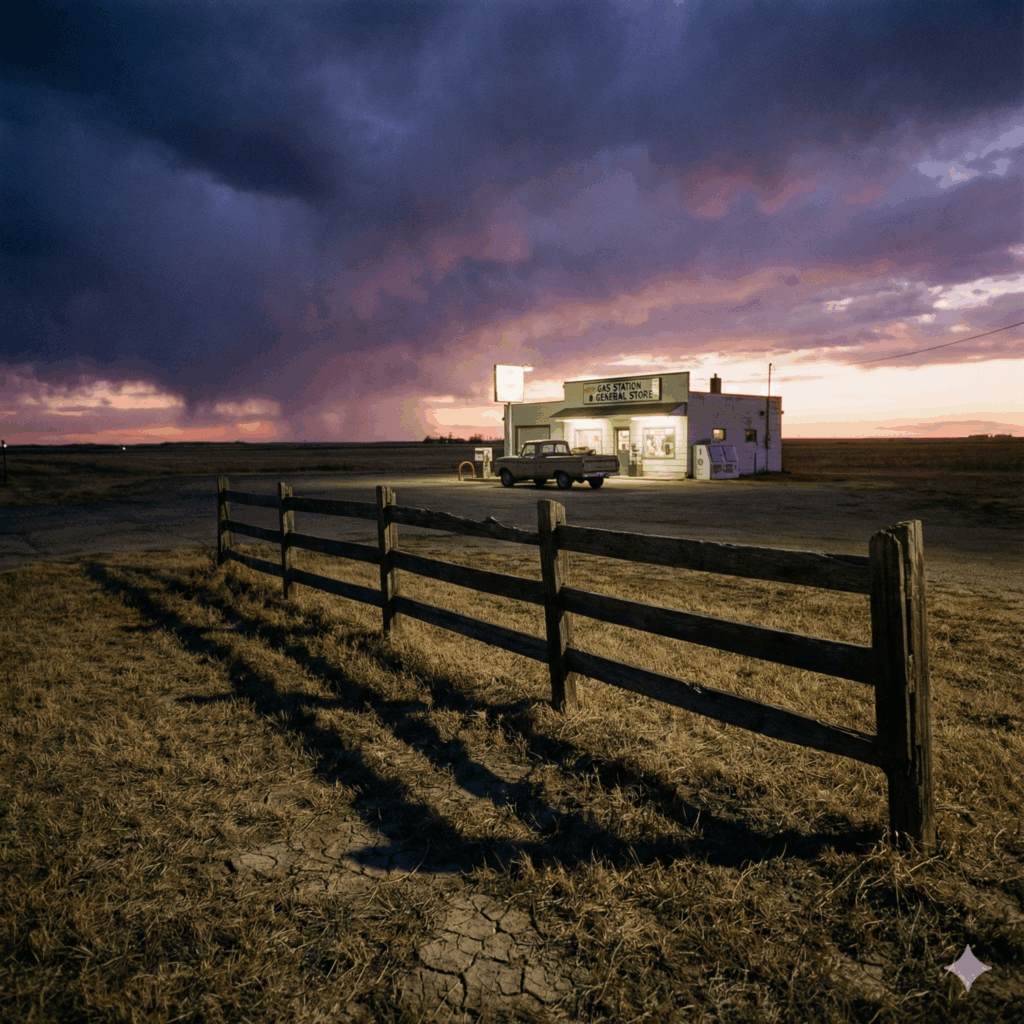

Die Landschaft um Sunland Park, New Mexico, ist karg und unversöhnlich. Ein Labyrinth aus staubigen Pfaden, schroffen Felsen und trockener Vegetation erstreckt sich bis zum Horizont – ein Terrain, das seit jeher eine immense Herausforderung für die Sicherung der Grenze zu Mexiko darstellt. Doch in dieser unwirtlichen Weite patrouillieren nun nicht mehr nur die bekannten Fahrzeuge der U.S. Border Patrol. Immer häufiger prägen olivgrüne Kolosse das Bild: 20 Tonnen schwere Stryker-Kampffahrzeuge, entwickelt und erprobt auf den Schlachtfeldern ferner Länder, stehen jetzt als stählerne Wächter an der amerikanischen Südgrenze. Ihre Präsenz ist das unübersehbare Symbol einer radikalen Verschiebung in der US-Grenzpolitik – einer von der Regierung vorangetriebenen Militarisierung, die auf Abschreckung setzt, aber tiefgreifende Fragen nach ihrer tatsächlichen Wirksamkeit, den operativen Realitäten und dem menschlichen Preis aufwirft. Es ist eine Strategie mit einem erklärten Doppelziel: dem entschlossenen Vorgehen gegen illegale Migration und dem organisierten Drogenschmuggel.

Wüstenpatrouille im Kriegsgerät: Die sichtbare Front der Abschreckung

Der Einsatz von Einheiten wie dem 2nd Stryker Brigade Combat Team der renommierten 4th Infantry Division, verlegt aus Fort Carson in Colorado, markiert einen deutlichen Bruch mit bisherigen Ansätzen. Diese Soldaten bringen nicht nur ihre Präsenz, sondern auch ihr schweres Gerät mit – eben jene Stryker-Fahrzeuge, die für Kampfeinsätze konzipiert wurden. Ihr Anblick allein soll eine klare Botschaft senden: Die Verhältnisse an der Grenze haben sich grundlegend geändert; die Zeit einer vermeintlich nachgiebigen Politik ist vorbei. Aus Sicht mancher Soldaten vor Ort scheint diese Taktik der visuellen Abschreckung zu funktionieren. Berichte von der Frontlinie, wie die eines erfahrenen Sergeants mit Einsatzerfahrung in Irak und Afghanistan, deuten darauf hin, dass die massive Präsenz der gepanzerten Fahrzeuge Wirkung zeigt. Man beobachte nun häufiger, dass potenzielle Grenzgänger angesichts der auf Hügeln postierten Kampffahrzeuge abrupt ihre Pläne ändern und den Rückzug antreten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese anekdotischen Beobachtungen werden von der Administration als Bestätigung ihrer Strategie gewertet. Doch eine kritische Analyse muss tiefer gehen. Sind diese „Turn-backs“ tatsächlich ein Indikator für einen nachhaltigen Rückgang der illegalen Grenzübertritte, oder führen sie lediglich zu einer Verlagerung der Migrationsrouten in noch abgelegenere und gefährlichere Gebiete? Lässt sich der komplexe und oft von Verzweiflung getriebene Migrationsdruck allein durch die Zurschaustellung militärischer Stärke brechen? Die Regierung argumentiert, dass genau diese Demonstration notwendig sei, um den Status quo aufzubrechen und ein klares Signal an Migranten und Schmugglerorganisationen zu senden. Die Stryker sind somit nicht nur Werkzeuge der Überwachung, sondern primär Instrumente einer politischen Kommunikation, die Stärke und Entschlossenheit signalisieren soll. Die Frage bleibt jedoch, ob die optische Abschreckung über kurzfristige Effekte hinaus Bestand hat und ob sie den vielfältigen Herausforderungen an dieser Grenze gerecht wird.

Vom Hindukusch ins Grenzland: Soldaten zwischen den Welten

Die Soldaten, die nun die Wüstenlandschaft von New Mexico und anderer Grenzabschnitte patrouillieren, bringen eine spezifische Expertise mit. Viele von ihnen sind kampferprobte Veteranen, geprägt durch multiple Einsätze in den Konfliktzonen des Nahen Ostens und Zentralasiens. Ihre Ausbildung zielte auf militärische Auseinandersetzungen mit klar definierten Gegnern. Nun finden sie sich in einer gänzlich anderen Rolle wieder: der Sicherung der eigenen Landesgrenze gegen zivile Migranten und kriminelle Schmuggler. Die Regierung rechtfertigt diesen ungewöhnlichen Einsatz mit der Notwendigkeit, nach Jahren des Engagements im Ausland nun die eigenen „Boundaries“ zu schützen. Es sei an der Zeit, die militärischen Kapazitäten zur Verteidigung der Heimat einzusetzen. Diese Rhetorik gipfelt in der öffentlichkeitswirksamen Erklärung, man sei „dead serious“ hinsichtlich der Erlangung einer „100-prozentigen operativen Kontrolle“ über die Südgrenze.

Doch was bedeutet diese absolute Kontrolle operativ? Und ist der Einsatz von Kampftruppen und schwerem Kriegsgerät das angemessene Mittel, um dieses Ziel zu erreichen? Kritiker äußern erhebliche Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit und der langfristigen Folgen dieser Strategie. Die Grenzsicherung umfasst komplexe rechtliche, soziale und humanitäre Aspekte, die weit über rein militärische Aufgaben hinausgehen. Die Gefahr einer „Mission Creep“, einer schleichenden Ausweitung des militärischen Mandats, und die potenziellen Risiken bei Konfrontationen zwischen schwer bewaffneten Soldaten und unbewaffneten Zivilisten können nicht ignoriert werden, auch wenn die bisherigen Berichte von einer eher ruhigen Lage sprechen. Die Verlegung von Kampfeinheiten an die Grenze wirft zudem Fragen nach der effizienten Nutzung militärischer Ressourcen auf. Ist dies der sinnvollste Einsatz für hoch spezialisierte Einheiten wie eine Stryker Brigade? Die Debatte berührt das grundsätzliche Verständnis der Rolle des Militärs im Inneren und die Trennung zwischen militärischen und zivilen Sicherheitsaufgaben.

Der Preis der Präsenz: Menschliche Kosten einer politischen Strategie

Die Risiken der neuen Grenzstrategie beschränken sich nicht auf operative oder ethische Dilemmata. Sie haben auch einen sehr realen, menschlichen Preis. Ein tragischer Vorfall nahe Santa Teresa, New Mexico, westlich der wichtigen Militärbasis Fort Bliss, unterstreicht dies auf schmerzliche Weise. Am Dienstagmorgen (15. April 2025, nach Bekanntgabe am späten Dienstag) verunglückten dort Soldaten, die im Rahmen des präsidialen Exekutivbefehls zur Grenzsicherung eingesetzt waren. Zwei von ihnen verloren ihr Leben, ein dritter wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich in einem zivilen Fahrzeug und stand nicht in direktem Zusammenhang mit den Patrouillen der Stryker-Einheiten. Dennoch wirft er ein Schlaglicht auf die Gefahren, denen die Tausenden von Männern und Frauen in Uniform bei diesem Einsatz ausgesetzt sind – Gefahren, die über die unmittelbare Konfrontation an der Grenzlinie hinausgehen.

Die Nähe des Unfallorts zu Fort Bliss, einem zentralen Logistik- und Koordinationspunkt für die Grenzoperationen, inklusive der militärischen Abschiebeflüge, verdeutlicht die Verflechtung des militärischen Apparats mit der Grenzsicherungsmission. Diese Tragödie erinnert daran, dass hinter den politischen Entscheidungen und der Zurschaustellung militärischer Macht immer individuelle Schicksale stehen. Sie mahnt, die menschlichen Kosten nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn über die Notwendigkeit und Effektivität einer solchen Operation debattiert wird. Die gefallenen Soldaten sind Opfer einer Strategie, die zwar auf Abschreckung und Kontrolle abzielt, aber auch ihre eigenen Akteure erheblichen Risiken aussetzt, selbst abseits des direkten Einsatzgeschehens an der unmittelbaren Grenze. Ihr Tod ist eine stille, aber eindringliche Mahnung an die Konsequenzen politischer Entscheidungen.

Fazit: Eine Grenze im Wandel – Zwischen Symbolpolitik und Realität

Die Südgrenze der Vereinigten Staaten befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die massive Präsenz von Militärpersonal und schwerem Kriegsgerät wie den Stryker-Kampffahrzeugen zeichnet das Bild einer zunehmend militarisierten Zone. Angetrieben von einer politischen Agenda, die auf maximale Abschreckung und die Demonstration von Kontrolle setzt, patrouillieren kampferprobte Soldaten nun dort, wo einst primär zivile Grenzschutzbehörden agierten. Die Regierung verkauft dies als notwendigen Schritt zum Schutz nationaler Interessen und verweist auf erste anekdotische Erfolge bei der Abwehr potenzieller Grenzgänger.

Doch die kritische Betrachtung offenbart ein komplexeres Bild voller unbeantworteter Fragen. Wie nachhaltig ist die behauptete Abschreckungswirkung wirklich? Führt die militärische Präsenz zu einer echten Reduzierung der illegalen Migration und des Schmuggels, oder verlagert sie die Probleme nur und erhöht möglicherweise die Risiken für Migranten? Welche langfristigen Auswirkungen hat die Militarisierung auf die Grenzregionen, auf das Vertrauen zwischen Bevölkerung und Sicherheitskräften und auf das Selbstverständnis des US-Militärs? Die Tragödie bei Santa Teresa hat zudem die menschlichen Kosten dieser Strategie auf dramatische Weise sichtbar gemacht. Letztlich steht die Frage im Raum, ob die politisch motivierte Zurschaustellung militärischer Stärke die operativen Herausforderungen, die ethischen Bedenken und den menschlichen Preis rechtfertigt. Die olivgrünen Kampffahrzeuge mögen ein starkes Symbol sein – doch die vielschichtige Realität an der Grenze zwischen den USA und Mexiko lässt sich kaum allein durch militärische Macht gestalten.