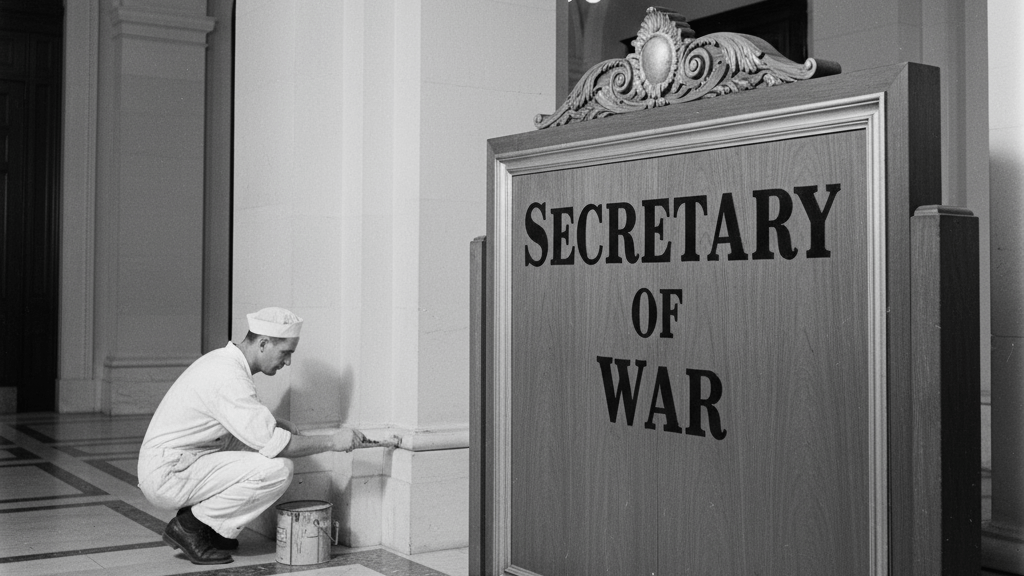

Es beginnt, wie so oft in der Ära Trump, mit einer Geste, die auf den ersten Blick wie eine bloße Laune wirkt, eine Petitesse im großen Getriebe der Weltpolitik. Ein Präsident unterzeichnet ein Dekret, und über Nacht ändert sich ein Name, der seit über 75 Jahren ein Synonym für die militärische Macht Amerikas war. Aus dem „Department of Defense“, dem Verteidigungsministerium, wird nun auch das „Department of War“, das Kriegsministerium. Türschilder werden ausgetauscht, Social-Media-Konten umbenannt und Web-Adressen umgeleitet. Doch wer diesen Akt als reines Rebranding abtut, als teure Marotte eines Präsidenten mit einer Vorliebe für markige Slogans, übersieht die tektonische Verschiebung, die sich unter der Oberfläche vollzieht.

Die Umbenennung des Pentagon ist weit mehr als eine semantische Korrektur. Sie ist die programmatische Entkernung einer strategischen Doktrin, die das Fundament der westlichen Sicherheitsarchitektur nach dem Zweiten Weltkrieg bildete. Was wir erleben, ist der Versuch, die komplexe und mühsam austarierte Logik der Abschreckung – das Prinzip des „Friedens durch Stärke“ – durch eine simplere, archaisch anmutende Ideologie der „Stärke durch Kriegsbereitschaft“ zu ersetzen. Es ist ein symbolischer Feldzug, der nicht nur auf die Geschichtsbücher zielt, sondern auf die Grundpfeiler der globalen Ordnung. Und er birgt die Gefahr, Amerikas Verbündete zu verunsichern, seine Gegner zu bestärken und eine Ära der konfrontativen Rhetorik in eine der tatsächlichen Konfrontation zu überführen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

„Kriegerethos“ statt „Wokeness“: Die ideologische Neuausrichtung

Um die tiefere Bedeutung dieses Schrittes zu verstehen, muss man in die Gedankenwelt von Donald Trump und seinem Verteidigungsminister Pete Hegseth eintauchen. Für sie ist der Name „Verteidigungsministerium“ ein Anachronismus, ein Relikt einer als schwach und „woke“ empfundenen Ära. In ihren Augen klingt „Kriegsministerium“ schlicht „besser“ und direkter. Es ist das ideologische Rüstzeug für eine Administration, die sich vorgenommen hat, das Militär von den Fesseln der „political correctness“ zu befreien. Hegseth, ein ehemaliger Fox-News-Moderator und Offizier der Nationalgarde, ist der eifrigste Verfechter dieser neuen, alten Doktrin. Seine Rhetorik ist durchdrungen von Begriffen wie „Kriegerethos“, „maximale Letalität“ und der Notwendigkeit, wieder „Kriege zu gewinnen“.

Diese Sprache ist kein Zufall. Sie ist Ausdruck einer Weltanschauung, die komplexe geopolitische Herausforderungen auf eine simple Dichotomie von Sieg und Niederlage, Stärke und Schwäche reduziert. Als Hegseth bei seinem Amtsantritt die im Pentagon oft gehörte Phrase „Unsere Vielfalt ist unsere Stärke“ als „dümmsten Satz in unserer Militärgeschichte“ verbannte, war das mehr als nur eine Provokation. Es war das unmissverständliche Signal, dass Werte wie Inklusion und eine differenzierte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Realitäten als Hindernisse auf dem Weg zur Wiederherstellung einer vermeintlich verlorengegangenen kriegerischen Potenz betrachtet werden. Die Umbenennung ist somit der logische Höhepunkt dieser Kampagne: ein symbolischer Akt, der nach innen eine neue, martialischere Kultur etablieren und nach außen ein unmissverständliches Signal der Entschlossenheit senden soll. Es ist die Vorstellung, dass ein anderer Name auf dem Briefpapier allein ausreicht, um aus Bürokraten wieder unbesiegbare Krieger zu machen.

Dieser Ansatz steht in scharfem Kontrast zu den strategischen Doktrinen der vergangenen Jahrzehnte. Während frühere Administrationen, ob republikanisch oder demokratisch, die militärische Stärke als ein Instrument unter vielen in einem breiten Arsenal der Außen- und Sicherheitspolitik verstanden, scheint die Trump-Administration sie als das primäre, wenn nicht einzige Instrument zu betrachten. Die von Hegseth propagierte Doktrin von „gewaltsamer Wirkung statt politischer Korrektheit“ und „maximaler Letalität statt zögerlicher Legalität“ deutet auf eine niedrigere Hemmschwelle für militärische Einsätze hin. Sie birgt die Gefahr, dass die komplexen Abwägungen zwischen diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Optionen zugunsten einer schnelleren, aber potenziell katastrophaleren militärischen „Lösung“ aufgegeben werden. Die Personalpolitik, die bereits durch die Verbannung von Transgender-Soldaten und die Säuberung von als apolitisch geltenden Offizieren geprägt ist, dürfte sich weiter in diese Richtung verschärfen: Loyalität zur Ideologie des „Kriegerethos“ könnte wichtiger werden als strategische Expertise oder operative Erfahrung.

Ein Echo aus der Vergangenheit: Warum aus dem Kriegs- ein Verteidigungsministerium wurde

Die Behauptung von Trump und Hegseth, die USA hätten seit der Umbenennung des Ministeriums keinen großen Krieg mehr gewonnen, ist nicht nur eine grobe Vereinfachung komplexer historischer Ereignisse wie der Kriege in Korea, Vietnam, Afghanistan und dem Irak. Sie ignoriert vor allem den entscheidenden Grund, warum die Generation, die den Zweiten Weltkrieg tatsächlich gewonnen hatte, diese Namensänderung überhaupt vornahm.

Als Präsident Harry S. Truman – ein Mann, der den Befehl zum Abwurf zweier Atombomben gegeben hatte – 1947 den National Security Act unterzeichnete, tat er dies nicht aus einer Laune heraus. Die Welt war gerade dem verheerendsten Konflikt der Menschheitsgeschichte entkommen und stand am Abgrund eines neuen, potenziell noch zerstörerischen: dem Kalten Krieg. Die Sowjetunion war im Begriff, zur Atommacht aufzusteigen, und die Logik der Kriegsführung hatte sich für immer verändert. In diesem neuen Zeitalter ging es nicht mehr primär darum, Kriege zu gewinnen, sondern darum, den ultimativen Krieg – einen nuklearen Schlagabtausch – zu verhindern.

Die Schaffung des Verteidigungsministeriums im Jahr 1949 war die institutionelle Antwort auf diese neue Realität. Der Name „Verteidigung“ war ein bewusstes Signal, das eine neue strategische Priorität widerspiegelte: Abschreckung. Es war das Eingeständnis, dass nationale Sicherheit fortan eine permanente Aufgabe war, die weit über das Führen von Kriegen hinausging. Die größte Errungenschaft der folgenden Jahrzehnte war nicht ein weiterer glorreicher Sieg auf dem Schlachtfeld, sondern die Tatsache, dass der Kalte Krieg trotz zahlreicher Stellvertreterkonflikte und Krisen wie der Kuba-Krise weitgehend kalt blieb. Das Verteidigungsministerium war das Nervenzentrum dieser globalen Anstrengung, ein Ort, an dem die feine Balance zwischen militärischer Stärke und diplomatischer Zurückhaltung täglich neu kalibriert wurde.

Präsidenten wie Dwight D. Eisenhower, der als Oberbefehlshaber der Alliierten die größte Militäroperation der Geschichte geleitet hatte, oder John F. Kennedy, ein hochdekorierter Kriegsveteran, sahen in dem Namen „Verteidigung“ keinen Widerspruch zur militärischen Stärke. Sie verstanden, dass er eine höhere strategische Weisheit verkörperte. Die heutige Rückkehr zur Rhetorik des „Kriegsministeriums“ wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Rückfall in ein vor-nukleares, fast schon naives Denken. Sie ersetzt die komplexe Grammatik der Abschreckung durch das simple Vokabular des Angriffs und ignoriert dabei die größte Leistung der Nachkriegsordnung: die Vermeidung eines direkten Konflikts zwischen den Großmächten.

Mehr als nur ein neues Türschild: Die realen Kosten einer Geste

Während die Administration die Umbenennung als einen Akt der Stärkung feiert, warnen Kritiker vor den erheblichen Kosten – und das in mehrfacher Hinsicht. Zunächst sind da die ganz konkreten finanziellen Aufwendungen. Die Änderung von offiziellen Siegeln, Briefpapier, Publikationen und Tausenden von Schildern auf Militärbasen weltweit könnte Dutzende Millionen Dollar verschlingen. Als Referenz dient die kürzlich unter der Biden-Administration durchgeführte Umbenennung von Militärbasen, die nach Konföderiertenführern benannt waren – ein Prozess, der über 60 Millionen Dollar kostete. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass eine Administration, die sich der Kostensenkung und Effizienz im Regierungsapparat verschrieben hat, bereit ist, solche Summen für eine rein symbolische Maßnahme auszugeben, während gleichzeitig Kritiker wie der ehemalige Senatsführer Mitch McConnell darauf hinweisen, dass für eine echte „Frieden durch Stärke“-Politik erhebliche Investitionen in Ausrüstung und Training notwendig wären.

Noch gravierender sind jedoch die diplomatischen und strategischen Kosten. In einer Zeit, in der die USA im scharfen Wettbewerb mit China und Russland stehen, liefert die Umbenennung den Propagandamaschinen in Peking und Moskau eine Steilvorlage. Sie untermauert deren langjähriges Narrativ von den USA als einer aggressiven, expansionistischen Macht, die unter dem Deckmantel der Friedenssicherung ihre Vormachtstellung durchsetzen will. Jeder Versuch amerikanischer Diplomaten, die NATO als reines Verteidigungsbündnis darzustellen, wird durch einen Präsidenten untergraben, der erklärt, er sei es leid, nur Verteidigung zu spielen. Die Geste mag nach innen als Zeichen der Stärke gedacht sein, doch nach außen wirkt sie wie eine Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen und könnte genau jene Eskalationsspiralen in Gang setzen, die die Doktrin der Abschreckung eigentlich verhindern sollte. Das Vertrauen der Verbündeten, das ohnehin schon durch Trumps Unberechenbarkeit erodiert ist, wird weiter auf die Probe gestellt. Werden sie sich an die Seite einer Supermacht stellen, die offen damit kokettiert, nicht nur Verteidiger, sondern vor allem Krieger zu sein?

Zwischen Dekret und Gesetz: Trumps Umgehung des Kongresses

Die Art und Weise, wie die Umbenennung durchgesetzt wird, ist bezeichnend für den Regierungsstil der Trump-Administration. Da eine formale und dauerhafte Änderung des Namens eine Gesetzesänderung durch den Kongress erfordern würde, wählte der Präsident den Weg eines Exekutivdekrets, das dem Ministerium den Titel „Kriegsministerium“ als „sekundären Titel“ verleiht. Dies erlaubt es der Exekutive, den neuen Namen in der offiziellen Kommunikation und bei zeremoniellen Anlässen zu verwenden, ohne auf die Zustimmung der Legislative angewiesen zu sein.

Es ist ein juristischer Kniff, der an die Methode erinnert, mit der Verteidigungsminister Hegseth bereits die vom Kongress angeordnete Umbenennung der Konföderierten-Basen unterlaufen hat. Anstatt die alten, per Gesetz verbotenen Namen wieder einzuführen, ließ er die Basen nach Soldaten mit zufällig ähnlichen Nachnamen benennen – eine formal legale, aber in der Sache zynische Umgehung des parlamentarischen Willens. Dieses Vorgehen offenbart ein tiefes Misstrauen gegenüber etablierten Prozessen und Institutionen und den Willen, politische Ziele auch dann durchzusetzen, wenn der rechtliche oder parlamentarische Weg verbaut scheint. Es ist ein Muster, das die Gewaltenteilung untergräbt und die Grenzen der exekutiven Macht immer weiter ausdehnt. Der Kongress wird vor vollendete Tatsachen gestellt, und die öffentliche Debatte, die eine so grundlegende Änderung begleiten sollte, wird im Keim erstickt.

Das Ende der Abschreckung? Amerikas gefährlicher Weg

Letztlich bleibt die Frage, ob dieser symbolische Akt zu einer realen Veränderung der amerikanischen Militärdoktrin führen wird. Die Zeichen sind beunruhigend. Wenn der Verteidigungsminister öffentlich davon spricht, dass das Militär nun auf „Offensive“ statt nur auf „Defensive“ setzen wird, dann ist das mehr als nur Rhetorik. Es ist eine potenzielle Abkehr von der grundlegenden Maxime, dass militärische Gewalt das letzte Mittel der Politik (ultima ratio) sein sollte. Die Administration hat bereits durch umstrittene Militäraktionen wie den Angriff auf iranische Atomanlagen oder die Zerstörung eines mutmaßlichen Drogenschmugglerbootes vor der Küste Venezuelas ihre Bereitschaft zu aggressivem Vorgehen demonstriert.

Die Umbenennung des Pentagon könnte diesen Trend beschleunigen und legitimieren. Sie schafft ein Klima, in dem offensive Militäroptionen nicht mehr als Ausnahme, sondern als Standardrepertoire amerikanischer Machtprojektion gelten. Die größte Gefahr liegt darin, dass die dünne Lackschicht der Zivilisiertheit, die den Einsatz der gewaltigsten Militärmacht der Welt regelt – Gesetze, internationale Abkommen, politische Abwägung –, bewusst abgeschliffen wird.

Am Ende steht eine beunruhigende Erkenntnis: Die Rückkehr zum „Kriegsministerium“ ist kein Schritt vorwärts zu neuer Stärke, sondern ein Rückschritt in eine vermeintlich einfachere Vergangenheit, deren strategische Logik in der komplexen und vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts keinen Platz mehr hat. Amerika tauscht die hart erarbeitete Weisheit der Abschreckung gegen die flüchtige Befriedigung eines martialisch klingenden Namens. Es bleibt zu hoffen, dass der Preis für diese nostalgische Geste nicht in neuen, unnötigen Konflikten bezahlt werden muss.