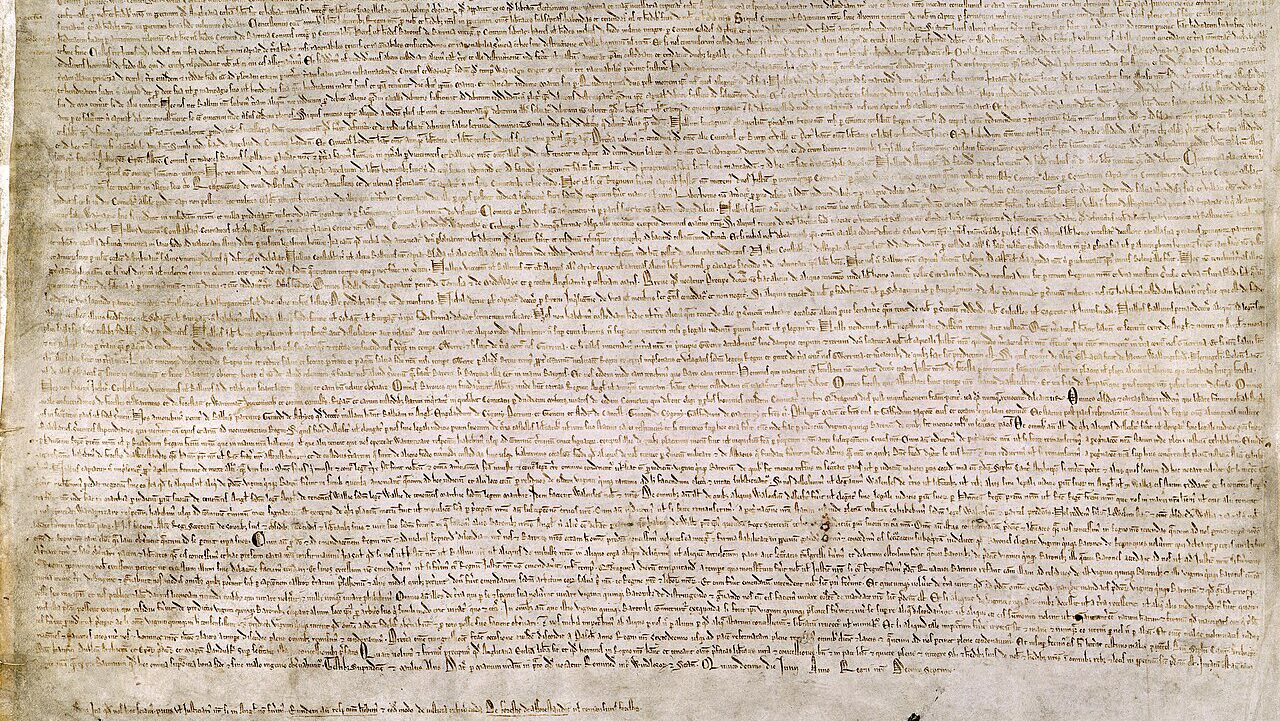

Ein unscheinbares Pergament, für den Spottpreis von 27,50 Dollar nach dem Zweiten Weltkrieg erworben, entpuppt sich nach fast achtzig Jahren im Dornröschenschlaf der Harvard Law School als historisches Juwel von kaum ermesslichem Wert: eine Originalausgabe der Magna Carta aus dem Jahr 1300. Diese Entdeckung ist weit mehr als eine akademische Sensation oder ein glücklicher Zufall. Sie wirft ein grelles Schlaglicht auf die Launen der Geschichte, die Akribie moderner Wissenschaft und die erstaunliche, fast schon unheimliche Aktualität jahrhundertealter Rechtsprinzipien – und das in einer Zeit, in der die renommierte Universität selbst um ihre Autonomie und die Grundfesten der Rechtsstaatlichkeit ringt.

Die Geschichte dieses Funds liest sich wie das Drehbuch zu einem akademischen Thriller. Seit ihrer Ankunft in Harvard im Jahr 1946, erworben von einem Londoner juristischen Buchhändler namens Sweet & Maxwell, galt die Urkunde mit der schlichten Katalognummer HLS MS 172 als eine von vielen Kopien. Im Auktionskatalog von Sotheby’s, wo der Buchhändler sie im Dezember 1945 für bescheidene 42 Pfund Sterling erstanden hatte – damals etwa ein Fünftel eines britischen Jahresdurchschnittseinkommens – war sie zudem fälschlicherweise auf das Jahr 1327 datiert. So schlummerte ein Original der Magna Carta, eines der Gründungsdokumente westlicher Freiheitsrechte, über Jahrzehnte unbeachtet, ein stiller Zeuge im Trubel einer der weltweit führenden juristischen Fakultäten. Erst die neugierigen Augen von Professor David Carpenter vom King’s College London, der im Dezember 2023 im Zuge von Recherchen für ein Buch die digitalen Archive Harvards durchforstete, erkannten das Potenzial des vergilbten, wasserfleckigen Pergaments. Ein Klick auf eine digitale Datei genügte, um eine Lawine ins Rollen zu bringen.

Der achtzigjährige Irrtum: Ein Schatz im Verborgenen und die Tücken der Archivierung

Wie konnte ein solch bedeutendes Artefakt so lange im Verborgenen bleiben, falsch etikettiert und unterschätzt? Die Antwort liegt wohl in einer Mischung aus der schieren Masse an Archivbeständen, dem Vertrauen in alte Katalogisierungen und vielleicht auch dem Mangel an spezifischer Expertise zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Große Institutionen hüten oft unzählige Dokumente, und nicht jedes kann regelmäßig einer Neubewertung unterzogen werden. Die ursprüngliche Fehleinschätzung bei der Auktion 1945 setzte sich fort. Doch dieser Fall illustriert eindrücklich, wie die Digitalisierung, oft als rein technische Notwendigkeit betrachtet, ungeahnte Entdeckungen ermöglichen kann. Sie erlaubt es Forschern weltweit, mit frischem Blick auf alte Bestände zuzugreifen und, wie Professor Carpenter, „kalte Fälle“ der Geschichtswissenschaft neu aufzurollen. Sein Ausruf – „Oh mein Gott, das sieht für mich wie ein Original aus!“ – markiert den Beginn einer faszinierenden wissenschaftlichen Detektivarbeit.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Wissenschaft im Dienst der Wahrheit: Wie ein mittelalterliches Rätsel gelöst wurde

Zur Bestätigung seiner Vermutung zog Carpenter Professor Nicholas Vincent von der University of East Anglia hinzu, einen weiteren führenden Experten für die Magna Carta. Was folgte, war ein Lehrstück interdisziplinärer Forschung, das klassische historische Methoden mit modernster Technologie verband. Die Authentifizierung stützte sich auf mehrere Säulen: Zunächst erfolgte ein minuziöser textlicher Abgleich mit den sechs anderen bekannten Originalausfertigungen der Magna Carta von 1300. Jedes Wort, jede Abweichung wurde analysiert. Parallel dazu untersuchten die Historiker die physischen Merkmale des Dokuments: Die Abmessungen des Pergaments (489 mm x 473 mm) mussten stimmen, ebenso wie charakteristische Merkmale der Handschrift. Hierzu zählte insbesondere das große, verzierte „E“ zu Beginn des Namens „Edwardus“ (König Edward I., unter dem diese Version ausgestellt wurde) sowie die typische Dehnung der Buchstaben in der ersten Zeile des Dokuments – Kennzeichen königlicher Schreiber jener Zeit.

Den endgültigen Beweis lieferten jedoch nicht-invasive bildgebende Verfahren. Die Harvard Law School ließ das Manuskript unter Ultraviolettlicht fotografieren und verschiedenen Stufen der Spektralbildgebung unterziehen. Diese Techniken erlauben es, selbst stark verblasste oder überschriebene Textstellen sichtbar zu machen, Tintenarten zu unterscheiden und Details zu enthüllen, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Solche Methoden sind heute aus der Analyse und Konservierung historischer Dokumente nicht mehr wegzudenken und waren entscheidend, um die Echtheit des Harvard-Exemplars „mit Bravour“, so Carpenter, zu bestätigen. Es handelt sich nun um das siebte bekannte Original aus dem Jahr 1300 und das insgesamt 24. noch existierende Original der Magna Carta aus verschiedenen Ausstellungsjahren. Von diesen befinden sich nur drei, inklusive des Harvard-Fundes, außerhalb Großbritanniens.

Mehr als nur ein Dokument: Die Magna Carta als Eckpfeiler von Recht und Freiheit – und ihre brisante Aktualität

Die Magna Carta Libertatum, die „Große Urkunde der Freiheiten“, ist weit mehr als ein verstaubtes Stück Pergament. Erstmals 1215 dem widerstrebenden englischen König Johann Ohneland von seinen Baronen abgetrotzt, kodifizierte sie das revolutionäre Prinzip, dass auch der Monarch dem Gesetz unterworfen ist („rule of law“) und nicht willkürlich über Freiheit und Eigentum seiner Untertanen verfügen darf. Sie garantierte grundlegende Rechte, wie den Schutz vor willkürlicher Verhaftung (eine Vorform des Habeas Corpus) und das Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren. Die nun in Harvard identifizierte Version von 1300, ausgestellt unter König Edward I., bekräftigte diese Prinzipien und trug maßgeblich zu ihrer Verankerung im englischen Recht bei.

Ihre historische Strahlkraft reicht tief in die amerikanische Rechtsgeschichte hinein. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten sahen in der Magna Carta ein Vorbild für ihre eigene Revolution gegen monarchische Willkür. Ihre Prinzipien flossen in die Unabhängigkeitserklärung, die US-Verfassung und die Bill of Rights ein. Bis heute haben siebzehn US-Bundesstaaten Elemente der Magna Carta in ihre eigenen Verfassungen inkorporiert – paradoxerweise, wie Professor Vincent anmerkt, ist damit „mehr davon im amerikanischen Staatsrecht als im Vereinigten Königreich“ präsent.

Dass dieser Fund ausgerechnet in einer Zeit ans Licht kommt, in der die Universität Harvard, wie in den Quellen deutlich wird, in einer öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzung mit der Trump-Administration über ihre institutionelle Autonomie, Lehrinhalte, Zulassungsverfahren und den Umgang mit studentischem Aktivismus steht – bis hin zur Androhung und teilweisen Streichung von Bundesmitteln in Höhe von 450 Millionen Dollar –, verleiht der Entdeckung eine fast schon unheimliche Symbolkraft. Professor Carpenter nannte das Timing „fast providentiell“. Es ist, als ob die Geschichte selbst eine Mahnung aussendet: Die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und der Schutz vor staatlicher Übermacht sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen stetig verteidigt werden. „Die Magna Carta besagt, dass der Herrscher dem Gesetz unterworfen ist“, so Carpenter. „Der Herrscher kann nicht einfach sagen: ‚Kopf ab!‘, er kann nicht einfach dein Land nehmen, sondern muss sich ebenfalls an die Gesetze halten.“ Die Parallelen zur aktuellen Situation, in der Institutionen wie Harvard ihre Unabhängigkeit gegenüber staatlichen Eingriffen behaupten müssen, sind unübersehbar. Die geschätzte finanzielle Wertigkeit des Dokuments – eine Version von 1297 wurde 2007 für 21,3 Millionen Dollar versteigert – tritt angesichts dieser symbolischen Aufladung fast in den Hintergrund. Harvard hat denn auch keinerlei Absicht, das Dokument zu veräußern.

Eine Reise durch die Jahrhunderte: Die Odyssee der Harvard-Charta und ihre Verbindung zur Gerechtigkeit

Die Rekonstruktion der Provenienz des Dokuments, eine weitere Meisterleistung Professor Vincents, fügt der Geschichte zusätzliche, faszinierende Facetten hinzu. Es gibt starke Indizien dafür, dass es sich bei dem Harvard-Exemplar um eine lange gesuchte, „verlorene“ Magna Carta handeln könnte, die ursprünglich für das nordenglische Borough Appleby-in-Westmorland ausgestellt wurde und deren letzte schriftliche Erwähnung aus dem Jahr 1762 datiert. Von dort gelangte sie möglicherweise in den Besitz von William Lowther, dem erblichen Gutsherrn von Appleby. Eine entscheidende Wendung nimmt die Geschichte durch die Verbindung zu Thomas und John Clarkson, zwei führenden Persönlichkeiten der britischen Bewegung zur Abschaffung des Sklavenhandels ab den 1780er Jahren. Thomas Clarkson, der mit Lowther befreundet war, könnte das Dokument von diesem erhalten haben. Die Ironie, dass ein Dokument, das ursprünglich die Freiheiten englischer Barone sicherte, in die Hände von Aktivisten gelangte, die für die Freiheit versklavter Afrikaner kämpften – Clarksons Werk wurde gar als „Magna Carta für Afrika“ bezeichnet –, unterstreicht die universelle Anziehungskraft der darin enthaltenen Prinzipien.

Der nächste bekannte Besitzer war Air Vice-Marshal Forster Maynard, ein hochdekorierter Kampfflieger des Ersten Weltkriegs, der die Archive der Clarkson-Familie geerbt hatte. Maynard war es, der das Dokument 1945 über Sotheby’s zur Auktion gab – immer noch fehldatiert und als Kopie deklariert. Diese Odyssee durch verschiedene Hände und historische Epochen, von mittelalterlichen königlichen Kanzleien über die Salons aufgeklärter Menschenrechtskämpfer bis in die Archive einer modernen amerikanischen Universität, macht die Harvard-Magna-Carta zu einem vielschichtigen Zeugen der Rechts- und Freiheitsgeschichte.

Ein Weckruf für Bildung und bürgerliches Bewusstsein: Die Magna Carta neu entdecken

Die Entdeckung dieser 24. bekannten Original-Magna Carta (die dritte außerhalb Großbritanniens) ist mehr als nur eine Fußnote für Historiker. Sie ist ein Weckruf und eine Chance. Die Anekdote, dass der ehemalige britische Premierminister David Cameron bei einem Fernsehauftritt den Begriff „Magna Carta“ nicht ins Englische übersetzen konnte („Great Charter“), illustriert symptomatisch ein oft nur oberflächliches Wissen um die Bedeutung dieses fundamentalen Dokuments. Amanda Watson, Dekanin der Harvard Law School Library, sieht in dem Fund eine Inspiration für neue Generationen, „über individuelle Freiheit nachzudenken und darüber, was Selbstverwaltung bedeutet.“ Jonathan Zittrain, ebenfalls von der Harvard Law School, betont, dass ein physisches Artefakt wie dieses eine „besondere und tiefgreifende Erinnerung daran bietet, wie sich die Rechtsstaatlichkeit und die Gesellschaften und Menschen, denen sie dient, über Jahrhunderte hinweg in Schüben entwickelt und gestärkt haben.“

Die Wiederentdeckung der Harvard-Magna-Carta sollte daher als Anlass genommen werden, das öffentliche Bewusstsein für die historischen Wurzeln und die ungebrochene Relevanz von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Grundrechten zu schärfen. Sie erinnert uns daran, dass die Prinzipien, die vor über 800 Jahren formuliert wurden, auch heute noch das Fundament freier Gesellschaften bilden und ihre Verteidigung eine fortwährende Aufgabe ist. In einer Welt, in der diese Prinzipien zunehmend unter Druck geraten, ist ein solcher materieller Anker der Erinnerung von unschätzbarem Wert – ein fast zufällig wiedergefundenes Vermächtnis, das uns mahnt, wachsam zu bleiben.