Der Konflikt zwischen der Regierung von Donald Trump und der Harvard-Universität hat eine neue, beispiellose Intensität erreicht. Nachdem bereits massive Finanzkürzungen und der drohende Entzug der Zulassung für internationale Studierende die akademische Welt in Aufruhr versetzten, spitzt sich die Konfrontation weiter zu. Was als politisches Scharmützel begann, entpuppt sich immer deutlicher als ein fundamentaler Angriff auf die Grundfesten der akademischen Freiheit und als ein Symptom für die tiefen Gräben in der amerikanischen Gesellschaft. Dieser Feldzug gegen eine der renommiertesten Bildungsinstitutionen der Welt ist mehr als eine isolierte Attacke; er ist ein Brandbeschleuniger in einem umfassenderen Kulturkampf, dessen Ausgang die Zukunft der amerikanischen Wissenschaftslandschaft und das globale Ansehen der USA nachhaltig prägen könnte.

Die jüngsten Entwicklungen, die Harvard mit Klagen und juristischen Eilanträgen zu kontern versucht, werfen ein grelles Licht auf die Strategien beider Seiten und die verheerenden Konsequenzen für Forschung, Lehre und vor allem für Tausende von Studierenden, die zwischen die Fronten geraten. Die Auseinandersetzung demonstriert schmerzhaft, wie politische Agenden versuchen, die Autonomie von Bildungseinrichtungen zu untergraben, und wie schnell internationale Talente und wissenschaftlicher Fortschritt zu Kollateralschäden werden können.

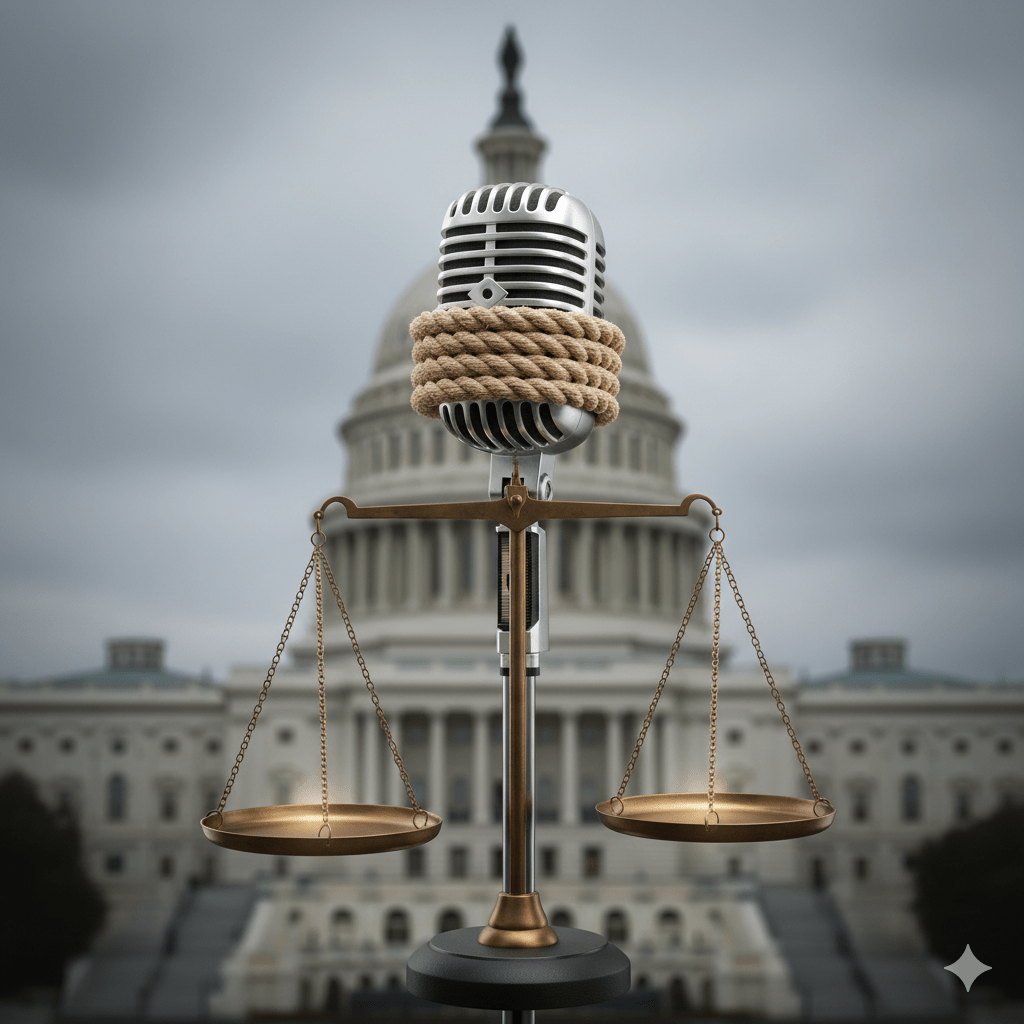

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Alibi-Argumente und tiefere Gräben: Die Anatomie eines Angriffs

Offiziell begründet die Trump-Administration ihr rigoroses Vorgehen gegen Harvard mit einer Litanei schwerwiegender Vorwürfe. Heimatschutzministerin Kristi Noem und andere Regierungsvertreter zeichnen das Bild einer Institution, die Antisemitismus und Gewalt fördere, ja sogar mit der Kommunistischen Partei Chinas konspiriere. Harvard habe versagt, einen sicheren Campus zu gewährleisten, und lasse „antiamerikanische, pro-terroristische Agitatoren“ gewähren. Ferner wird der Universität vorgeworfen, administrativen Aufforderungen, etwa zur Herausgabe von Aufzeichnungen über Proteste oder Disziplinarmaßnahmen gegen internationale Studierende, nicht ausreichend nachgekommen zu sein. Die Rhetorik von Präsident Trump selbst gipfelt in der Verunglimpfung von Eliteuniversitäten als Horte von „Marxist Maniacs“ und der Kritik an Diversitätsbestrebungen.

Doch hinter dieser Fassade aus Anschuldigungen vermuten viele Beobachter und Harvard selbst eine politisch motivierte Agenda. Die Universität sieht sich als Opfer einer Vergeltungsmaßnahme, weil sie sich dem politischen Druck Washingtons widersetzt und ihre verfassungsmäßig garantierten Rechte verteidigt habe. Die Maßnahmen der Regierung werden als Versuch interpretiert, kritische und als zu liberal oder „links“ empfundene Institutionen mundtot zu machen oder auf Linie zu bringen. Dieser „Kulturkampf“ zielt, so die Analyse vieler Quellen, auf die Zerstörung von Institutionen, die als ideologische Gegner wahrgenommen werden. Parallelen zur antikommunistischen Hexenjagd der McCarthy-Ära werden gezogen, und es wird vermutet, dass persönliche Animositäten des Präsidenten, möglicherweise gespeist aus seiner eigenen akademischen Vergangenheit, eine Rolle spielen könnten. Das Vorgehen fügt sich in ein Muster ein, bei dem die Trump-Regierung systematisch versucht, Institutionen zu schwächen oder zu demontieren, die sich ihrer Kontrolle entziehen.

Juristischer Abwehrkampf und das Prinzip Hoffnung

Angesichts dieser existenziellen Bedrohung hat Harvard den juristischen Kampf aufgenommen. Mit Klagen gegen die Streichung von Bundesmitteln und das Immatrikulationsverbot für internationale Studierende versucht die Universität, die Maßnahmen der Regierung abzuwehren. Ein erster Erfolg konnte mit einer temporären gerichtlichen Verfügung erzielt werden, die das Verbot vorläufig stoppte. Harvard argumentiert, die Regierungsanordnungen seien verfassungswidrig, verstießen gegen den Ersten Verfassungszusatz und würden unmittelbaren sowie irreparablen Schaden verursachen. Die Universität prangert die Aktionen als „rechtswidrig“ und „ungerechtfertigt“ an.

Im Gegensatz zu anderen Institutionen wie der Columbia University, der von Beobachtern eine Art Kapitulation attestiert wurde, zeigt sich Harvard entschlossen, für seine Unabhängigkeit und stellvertretend für die Werte der höheren Bildung und der Aufklärung einzustehen. Diese Standhaftigkeit wird als mutig und notwendig empfunden, auch wenn der Ausgang der juristischen Auseinandersetzungen ungewiss bleibt, zumal die Regierung bereits angekündigt hat, alle Rechtsmittel auszuschöpfen und richterliche Entscheidungen teils mit scharfer Polemik kommentiert. Die Hoffnung ruht nun auf der Unabhängigkeit der Justiz, obwohl auch hier politische Einflussnahmen befürchtet werden, bis hin zu möglichen Gesetzesänderungen, die die Befugnisse von Richtern beschneiden könnten.

Internationale Talente im Visier: Ein Exodus mit Ansage?

Die direktesten Opfer dieser Auseinandersetzung sind die etwa 7.000 internationalen Studierenden, die rund ein Viertel der gesamten Studentenschaft Harvards ausmachen. Ihre Zukunft ist von akuter Unsicherheit geprägt: Sie fürchten den Verlust ihres Visastatus, die Notwendigkeit, die Universität zu wechseln oder die USA verlassen zu müssen, was ihre akademischen Karrieren und Lebensentwürfe zunichtemachen würde. Berichte zeichnen ein Bild von Angst, Verzweiflung und dem Gefühl, von einer Welt ausgeschlossen zu werden, die man zu verstehen versuchte. Viele haben Reisepläne gestrichen oder meiden aus Sorge um ihre Visa kritische Äußerungen in sozialen Medien.

Besonders betroffen ist die größte Gruppe internationaler Studierender aus China. Die Maßnahmen der Trump-Regierung könnten die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter belasten und die langjährige Rolle des Studentenaustauschs als stabilisierendes Element untergraben. In China selbst sind die Reaktionen gespalten: Neben Besorgnis und Empörung gibt es auch Stimmen, die eine Beschleunigung von Chinas Aufstieg und einen Talentabfluss aus den USA begrüßen. Universitäten in anderen Ländern, wie etwa in Hongkong, signalisieren bereits Bereitschaft, betroffene Harvard-Studierende aufzunehmen. Langfristig droht den USA ein Verlust an Attraktivität als führender Bildungsstandort weltweit, wenn das Vertrauen in die Stabilität und Offenheit des Systems erodiert. Dies ist ein empfindlicher Schlag, da der Zustrom internationaler Talente nicht nur eine Quelle von Studiengebühren ist, sondern auch die wissenschaftliche und kulturelle Vitalität des Landes maßgeblich bereichert.

Forschungsgelder als Druckmittel und Harvards interne Zerreißprobe

Neben dem Angriff auf die internationale Studierendenschaft setzt die Regierung Harvard auch finanziell massiv unter Druck. Forschungsgelder in Milliardenhöhe wurden gestrichen oder eingefroren. Dies trifft lebenswichtige Forschungsprojekte, insbesondere in der Medizin und den Naturwissenschaften, wo Harvard-assoziierte Labore beispielsweise bahnbrechende Arbeit bei der Entwicklung von Covid-Impfstoffen oder Therapien für Alzheimer und Krebs geleistet haben. Stellenkürzungen, geschlossene Labore und abgebrochene Studien sind bereits Realität oder drohen. Ein Harvard-Professor warnte drastisch, dass aufgrund dieser Kürzungen Menschen sterben könnten. Zwar verfügt Harvard über ein beträchtliches Stiftungsvermögen, doch sind diese Mittel oft zweckgebunden und können nicht ohne Weiteres die Ausfälle kompensieren.

Die Regierung fordert zudem tiefgreifende Eingriffe in die Autonomie der Universität, etwa die Abschaffung von Diversitätsprogrammen und ein Mitspracherecht bei Lehrinhalten und Personalentscheidungen. Harvard weigert sich, diese akademische Selbstaufgabe hinzunehmen. Doch der massive Druck von außen scheint auch interne Spuren zu hinterlassen. Während die Universitätsleitung öffentlichkeitswirksam den juristischen Kampf führt, gibt es Berichte über interne Anpassungen, die den Forderungen der Regierung entgegenkommen könnten. So wurde das Büro für Gleichstellung, Diversität und Inklusion umbenannt, und die Unterstützung für Abschlussfeiern von sogenannten „Affinity Groups“ wurde offenbar eingestellt. Dies deutet auf eine komplexe Gratwanderung hin, auf der sich die Universität befindet: dem Versuch, die eigene Integrität zu wahren und gleichzeitig pragmatische Kompromisse zu finden, um weiteren Schaden abzuwenden. Die Atmosphäre auf dem Campus wird als gespalten beschrieben – zwischen der Angst und Unsicherheit angesichts der Angriffe und der Erleichterung über den Widerstand der Universitätsleitung.

Der „Fall Harvard“ ist somit weit mehr als eine Auseinandersetzung zwischen einer Regierung und einer Universität. Er ist ein Brennglas, unter dem die fundamentalen Fragen nach akademischer Freiheit, der Rolle von Bildung in einer demokratischen Gesellschaft und der Widerstandsfähigkeit von Institutionen gegenüber politischer Vereinnahmung verhandelt werden. Die Solidarität anderer Universitäten, wie des MIT, und die kritischen Stimmen aus dem In- und Ausland zeigen, dass die internationale Gemeinschaft die Entwicklungen mit großer Sorge verfolgt. Der Ausgang dieses Konflikts wird nicht nur über das Schicksal von Harvard entscheiden, sondern auch darüber, ob die USA ihren Ruf als Hort der freien Wissenschaft und des kritischen Denkens behaupten können oder ob ein Klima der Einschüchterung und politischen Konformität die Oberhand gewinnt. Die Welt schaut zu, wie eine Supermacht mit einem ihrer wertvollsten Güter – ihrem Bildungssystem – umgeht.