Ein grauer Sonntagmorgen im September 2025. Doch der Rauch, der über das historische Regierungsviertel von Kiew aufsteigt, stammt nicht vom Morgennebel. Er ist schwarz, beißend und steigt aus dem Herzen der ukrainischen Souveränität – dem Kabinettsgebäude, dessen Dach in Flammen steht. Zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion vor über drei Jahren hat ein Angriff das symbolische Zentrum der ukrainischen Staatsmacht direkt getroffen. Dieser Moment, festgehalten in unzähligen Bildern, ist mehr als nur eine weitere militärische Eskalation in einem ohnehin brutalen Krieg. Er ist eine gezielte politische Botschaft, ein mit Drohnen und Raketen geschriebenes Manifest, das sich nicht nur an die Menschen in den Kiewer Schutzräumen richtet, sondern vor allem an die Hauptstädte des Westens.

Russlands bisher größter Luftschlag ist ein präzise kalkulierter Test, der die Risse in der westlichen Allianz schonungslos offenlegt. Während Europa mit Entsetzen und dem Ruf nach Konsequenzen reagiert, verhallen die Drohungen aus Donald Trumps Washington im diplomatischen Nichts. So wird der Angriff zur Feuertaufe einer neuen globalen Realität: Er ist kein bloßer Akt des Krieges, sondern ein Symptom für das strategische Vakuum, das die widersprüchliche „America First“-Politik hinterlassen hat. Moskau nutzt diese Leere meisterhaft, um nicht nur die Ukraine zu zermürben, sondern auch einen Keil in das Herz des transatlantischen Bündnisses zu treiben.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Ein Himmel aus Stahl und Feuer: Moskaus Botschaft an die Welt

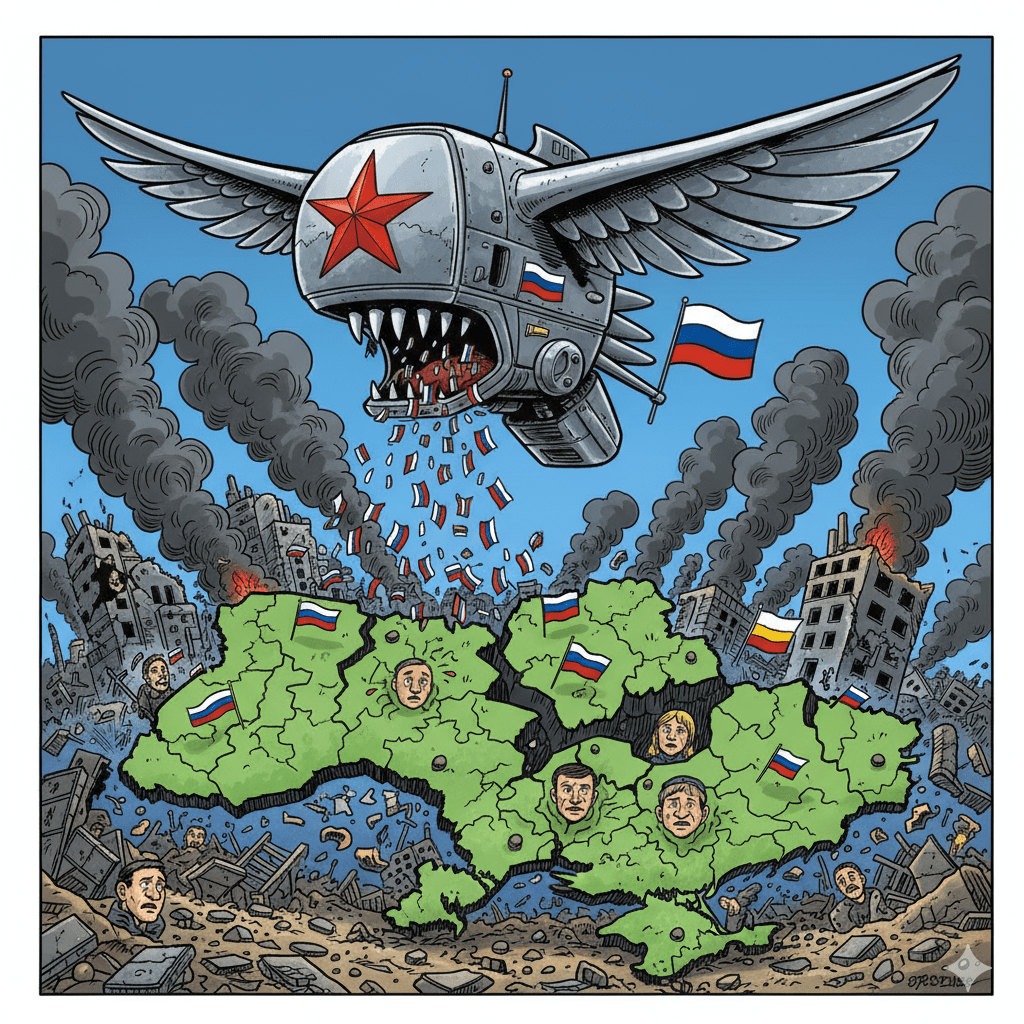

Die schiere Dimension des Angriffs vom 7. September sprengt alle bisherigen Maßstäbe. Über 800 Kamikazedrohnen des Typs Shahed und ein Dutzend Raketen, darunter die schwer abzufangenden ballistischen Iskander-Systeme, entfesseln einen stundenlangen Terror über dem ganzen Land. Zwar meldet die ukrainische Luftwaffe beeindruckende Abfangquoten von teils über 90 Prozent der Drohnen, doch die pure Masse an Geschossen überwältigt die Verteidigung an entscheidenden Stellen. Die Strategie dahinter ist perfide und ökonomisch: Russland setzt auf einen Abnutzungskrieg in der Luft, bei dem billige Drohnen teure Abwehrraketen binden, bis die Lücken im Schutzschild unweigerlich aufreißen.

Die Folgen sind verheerend. In Kiew schlagen Trümmer und durchgekommene Drohnen an mindestens zehn Orten ein. Ein neunstöckiges Wohnhaus wird schwer beschädigt; eine Mutter und ihr drei Monate altes Kind sterben in den Trümmern. In Saporischschja werden Wohnhäuser und ein Kindergarten getroffen, es gibt Dutzende Verletzte. Auch Odessa, Krywyj Rih und Krementschuk melden schwere Schäden an ziviler Infrastruktur. Diese Angriffe auf zivile Ziele sind keine Kollateralschäden, sondern Teil einer gezielten Kampagne, die darauf abzielt, den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen und das Land unregierbar zu machen.

Der Treffer des Ministerkabinetts in Kiew markiert dabei eine bewusste Überschreitung einer bisher respektierten roten Linie. Ob es ein direkter Einschlag war oder herabfallende Trümmer den Brand auslösten, ist sekundär. Die Botschaft ist unmissverständlich: Kein Ort ist mehr sicher, nicht einmal das bestgeschützte Machtzentrum des Landes. Es ist eine Demonstration der Reichweite und des Zerstörungswillens, die jeglichen diplomatischen Bemühungen Hohn spricht.

Worte gegen Waffen: Die gespaltene Antwort des Westens

Die Reaktionen auf die Eskalation könnten unterschiedlicher kaum sein und offenbaren eine gefährliche strategische Kakofonie. Auf der einen Seite steht ein Europa, das in seltener Einigkeit mit Abscheu und Entschlossenheit reagiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wirft dem Kreml vor, die Diplomatie zu verhöhnen und wahllos zu töten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, Russland verstricke sich immer tiefer in die „Logik von Krieg und Terror“. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk nennt Versuche, Putin zu beschwichtigen, sinnlos , und der britische Premier Keir Starmer attestiert Putin, es mit dem Frieden nicht ernst zu meinen. Es ist ein Chor der Verurteilung, der in einer klaren Forderung mündet: mehr Sanktionen, mehr Waffen für die Ukraine, mehr Druck auf Moskau.

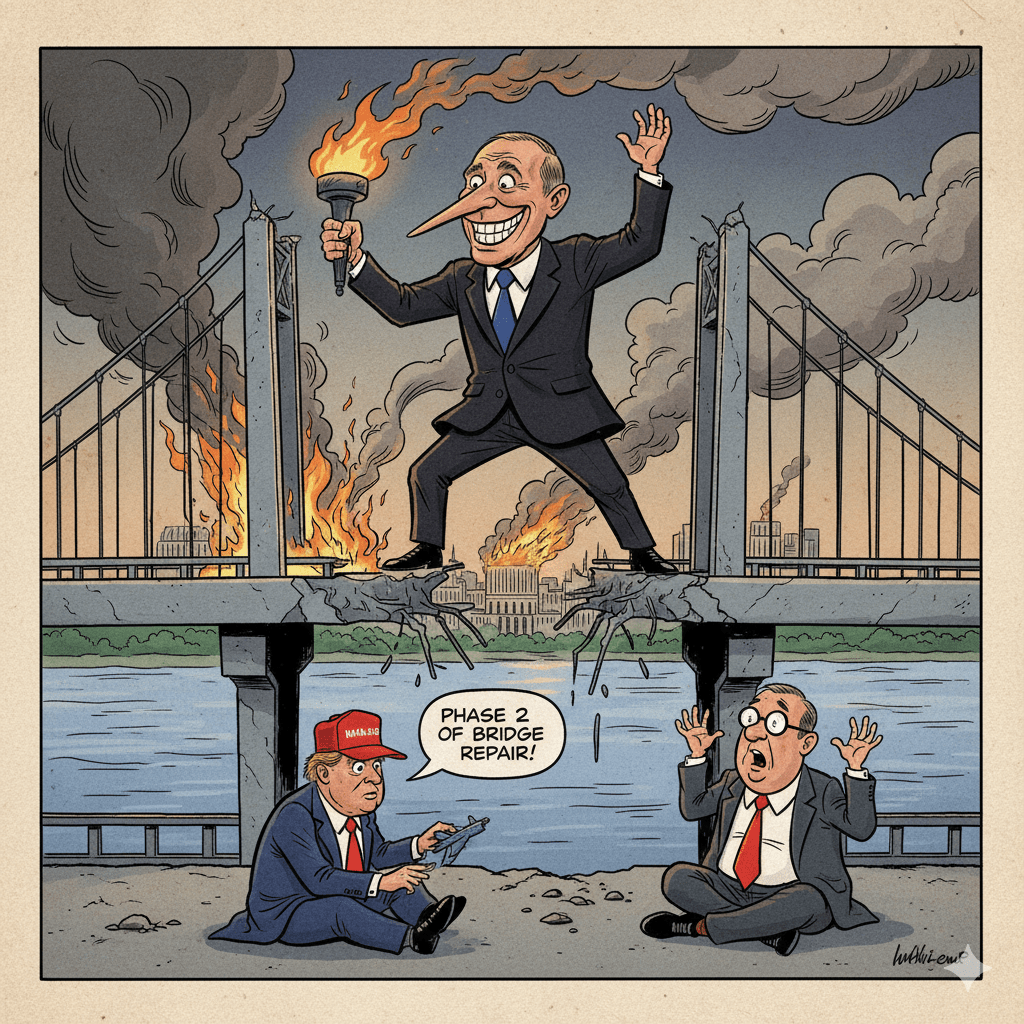

Auf der anderen Seite des Atlantiks präsentiert sich ein völlig anderes Bild. Präsident Donald Trump, der sich seit Monaten als Friedensstifter inszeniert, dessen Initiative aber bereits als gescheitert gilt, reagiert mit einer fast schon einstudiert wirkenden Geste der Härte. Auf die Frage, ob er bereit für neue Sanktionen sei, antwortet er mit einem knappen: „Ja, das bin ich“. Doch diese Drohung wirkt hohl. Sie ist Teil eines wiederkehrenden Musters aus markigen Ankündigungen und ausbleibenden Konsequenzen. Während seine Regierung „Phase 2“- und „Phase 3“-Sanktionen andeutet , hat sie gleichzeitig die amerikanische Auslandshilfe, auch für Programme zur Stärkung der Demokratie in Osteuropa, drastisch gekürzt.

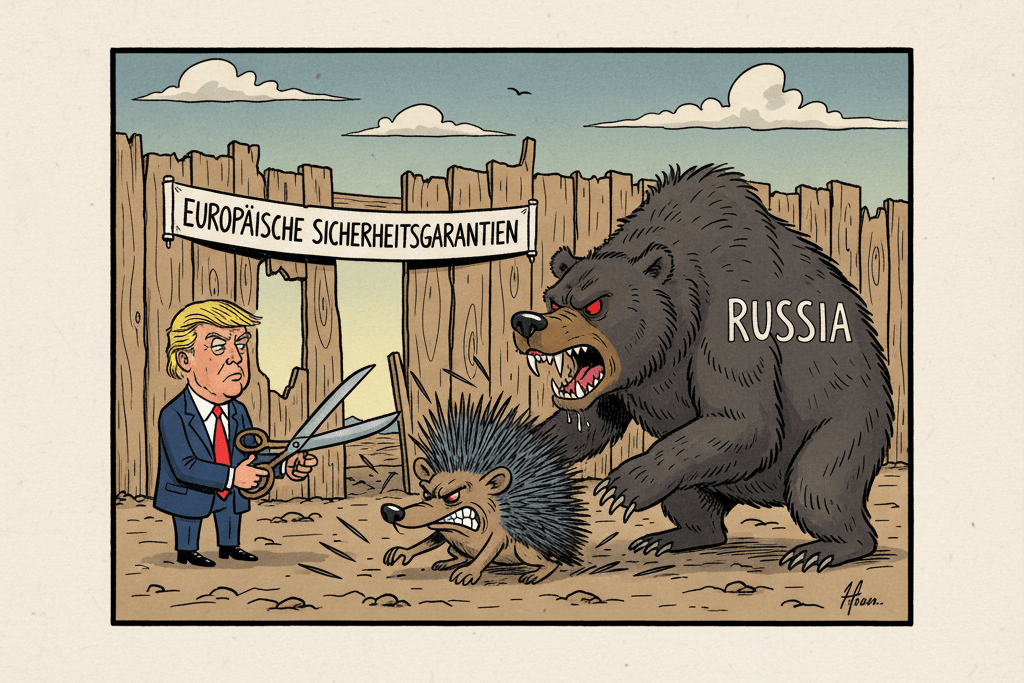

Diese Widersprüchlichkeit ist der Kern der „America First“-Doktrin im Ukraine-Konflikt: Man möchte den starken Mann markieren, ohne die Kosten und das Engagement einer echten globalen Führungsrolle zu tragen. Während Europa die Notwendigkeit einer langfristigen, robusten Unterstützung der Ukraine erkennt, scheint Trump den Krieg primär als Störfaktor für seine Agenda zu betrachten, den man mit einem schnellen „Deal“ beilegen will – eine Fehleinschätzung, die Putin gezielt ausnutzt. Die europäische Strategie basiert auf dem Prinzip der Abschreckung durch Stärke; Trumps Ansatz wirkt wie eine Mischung aus Geschäftsverhandlung und Drohgebärde, der die ideologische und strategische Tiefe des Konflikts verkennt.

Das Spiel mit dem Feuer: Russlands Test der westlichen Entschlossenheit

Warum also diese massive Eskalation zu genau diesem Zeitpunkt? Die Antwort liegt im Kalkül des Kremls, der die Schwächen seines Gegners präzise analysiert. Der Angriff ist ein Stresstest für die Glaubwürdigkeit der Trump-Administration. Nachdem monatelange Friedensgespräche zu nichts geführt haben und Trumps Ultimaten folgenlos verstrichen sind, will Moskau demonstrieren, wer die Bedingungen auf dem Schlachtfeld diktiert. Der Angriff auf das Kiewer Regierungsgebäude ist eine direkte Antwort auf die jüngsten europäischen Überlegungen zu Sicherheitsgarantien und einer möglichen Nachkriegs-Schutztruppe für die Ukraine – ein Konzept, das Russland als inakzeptabel und legitimes Angriffsziel bezeichnet hat.

Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow hat die langfristige Strategie erst kürzlich skizziert: Es ist ein Zermürbungskrieg mit dem Ziel, die Ukraine langsam ausbluten zu lassen und Fakten zu schaffen. Eine hinter ihm sichtbare Karte zeigt russische Gebietsansprüche, die weit über das bisher Eroberte hinausgehen und die gesamte ukrainische Schwarzmeerküste umfassen. Dieser Krieg wird nicht um Kompromisse geführt, sondern um die schrittweise Auslöschung der ukrainischen Souveränität.

In diesem Kontext spielen auch Russlands Verbündete eine entscheidende Rolle. Ein kürzlich abgehaltenes Gipfeltreffen Putins mit den Führern Chinas und Nordkoreas sendet ein klares Signal der internationalen Unterstützung für seinen Kurs. Nordkorea liefert bereits Truppen, und die wirtschaftliche und diplomatische Rückendeckung aus Peking gibt Moskau den nötigen langen Atem. Der Kreml fühlt sich in seiner Annahme bestärkt, dass der Westen gespalten und die amerikanische Führung unberechenbar und unzuverlässig ist.

Ein weiterer, subtilerer Aspekt dieser Strategie ist der Informationskrieg. Während Raketen auf Kiew fallen, flutet Russland die sozialen Medien mit Desinformationskampagnen, insbesondere in strategisch wichtigen Nachbarländern wie Moldau. Die Tatsache, dass die Trump-Administration die US-Behörden zur Bekämpfung solcher Kampagnen systematisch demontiert hat, ist für Moskau eine offene Einladung. Es entsteht ein toxisches Umfeld, in dem die militärische Aggression durch eine psychologische Kriegsführung ergänzt wird, gegen die der Westen kaum noch Abwehrmechanismen besitzt.

Zwischen Zermürbung und Neutralisierung: Die neuen Regeln eines endlosen Krieges

Wie reagiert die Ukraine auf diese existenzielle Bedrohung? Angesichts der schwindenden Hoffnung auf einen schnellen Sieg oder einen entscheidenden Eingriff des Westens passt Kiew seine Strategie an. Das neue Konzept, von Experten als „strategische Neutralisierung“ beschrieben, zielt nicht mehr auf einen militärischen Sieg im klassischen Sinne ab. Stattdessen soll Russland die Fähigkeit genommen werden, seine Kriegsziele zu erreichen. Es ist die Strategie des Stachelschweins: Man will den Aggressor durch ständige, schmerzhafte Nadelstiche lähmen und den Preis für die Besatzung untragbar hochtreiben.

Das erfolgreichste Beispiel für diesen Ansatz ist die Neutralisierung der russischen Schwarzmeerflotte durch den Einsatz von Seedrohnen und Raketen. Dieses Modell soll nun auf den Landkrieg übertragen werden, indem die „Kill Zone“ für russische Truppen und Logistik durch den Einsatz neuer Mittelstreckenwaffen von wenigen Kilometern auf bis zu 100 Kilometer hinter die Front ausgedehnt wird. Parallel dazu greift die Ukraine gezielt die wirtschaftliche Lebensader des russischen Regimes an: die Energieinfrastruktur. Die wiederholten Attacken auf die Druschba-Pipeline und russische Ölraffinerien sind Teil dieser Strategie.

Doch dieser Ansatz birgt erhebliche Risiken. Die Angriffe auf die Druschba-Pipeline, die EU-Länder wie Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt, belasten die Beziehungen zu ebenjenen Partnern, deren Unterstützung die Ukraine benötigt. Es ist ein gefährlicher Balanceakt zwischen notwendiger militärischer Reaktion und drohender politischer Isolation.

Am Scheideweg: Die Ukraine im Schatten eines gespaltenen Westens

Der brennende Regierungssitz in Kiew ist somit ein Fanal. Er beleuchtet eine schonungslose Wahrheit: Die Zeit der einfachen Bekenntnisse und symbolischen Gesten ist vorbei. Der Krieg ist in eine neue, gefährlichere Phase eingetreten, in der die militärische Logik Moskaus die diplomatischen Bemühungen des Westens zunehmend ins Leere laufen lässt. Der Angriff vom 7. September hat bewiesen, dass Russland bereit ist, jede rote Linie zu überschreiten, wenn es eine Schwäche oder Uneinigkeit im gegnerischen Lager wittert.

Die entscheidende Frage, die nun im Raum steht, ist, ob der Westen eine gemeinsame Antwort auf diese Herausforderung finden kann. Können Europa und die USA ihre strategische Dissonanz überwinden und eine kohärente, langfristige Strategie entwickeln, die über Sanktionsdrohungen hinausgeht? Oder wird der Riss im transatlantischen Bündnis weiter vertieft, bis die Ukraine allein im Schatten eines unberechenbaren Amerikas und eines überforderten Europas steht?

Die Antwort auf diese Fragen wird nicht nur über das Schicksal der Ukraine entscheiden, sondern auch über die Zukunft der globalen Sicherheitsordnung. Denn der Rauch über Kiew ist auch ein Signal an andere autoritäre Regime: Die alte, von Amerika geführte Weltordnung bröckelt. Und in den Rissen, die sie hinterlässt, gedeihen Krieg und Gewalt.