Ein greller Blitz, eine Rauchsäule, die sich gierig in den karibischen Himmel schraubt – und elf Menschen, ausgelöscht in einem Augenblick. Das von Präsident Donald Trump in den sozialen Medien verbreitete Video ist mehr als nur die Dokumentation einer Militäroperation; es ist die Geburtsurkunde einer neuen, rücksichtslosen Doktrin. Wo die US-Küstenwache und Marine jahrzehntelang verdächtige Schiffe abfingen, die Besatzung verhafteten und die Drogen beschlagnahmten, befiehlt das Weiße Haus nun: Feuer frei. Dieser Paradigmenwechsel ist keine bloße Verschärfung im Kampf gegen den Drogenhandel. Er ist ein bewusst gesetzter Brandbeschleuniger in den ohnehin schon schwelenden Beziehungen zu Venezuela und ein politisches Manöver, dessen Rechtfertigung auf einem brüchigen Fundament aus Widersprüchen und fragwürdigen Fakten steht, während es die gesamte Region an den Rand eines bewaffneten Konflikts zerrt.

Eine neue Doktrin: Vom Abfangen zur Vernichtung

Die Botschaft, die von diesem Akt ausgeht, ist unmissverständlich und brutal. Außenminister Marco Rubio, eine treibende Kraft hinter der harten Linie, formulierte es mit einer Klarheit, die jeden Zweifel an der neuen Entschlossenheit ausräumt: Das bloße Aufbringen von Drogenschiffen habe die Kartelle nie abgeschreckt. „Was sie stoppen wird, ist, wenn man sie in die Luft jagt“. Diese Worte markieren einen fundamentalen Bruch mit der bisherigen Praxis, die den internationalen Drogenhandel primär als ein Problem der Strafverfolgung begriff. An die Stelle von juristischen Verfahren, Beweissicherung und rechtsstaatlichen Prinzipien tritt die Logik des Krieges – eine Logik, in der der Verdacht ausreicht, um ein Todesurteil zu vollstrecken, ohne Anklage, ohne Verteidigung, ohne Prozess.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Trump-Administration versucht, diesen beispiellosen Schritt als notwendige Antwort auf eine unmittelbare Bedrohung zu rahmen. Sie hat die venezolanische Bande „Tren de Aragua“ ebenso wie andere Kartelle zu „terroristischen Organisationen“ erklärt – eine semantische Weichenstellung mit gewaltigen Implikationen. Damit soll suggeriert werden, man befinde sich in einem rechtfertigbaren Kampf gegen Kombattanten, nicht in einer Polizeiaktion gegen Zivilisten. Doch diese Begriffsverschiebung kann die tiefen Risse im Fundament der amerikanischen Argumentation kaum überdecken. Völkerrechtsexperten zeigen sich alarmiert und verweisen darauf, dass eine solche administrative Einstufung allein keine rechtliche Grundlage für militärische Gewaltanwendung schafft. Das Recht zur Selbstverteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff lässt sich kaum auf den Transport von Drogen anwenden, so verheerend deren gesellschaftliche Folgen auch sein mögen. Manövriert sich Washington hier bewusst in eine rechtliche Grauzone, um maximale Handlungsfreiheit zu erlangen?

Das brüchige Fundament der offiziellen Erzählung

Wer versucht, aus den offiziellen Verlautbarungen ein klares, widerspruchsfreies Bild zu gewinnen, verfängt sich in einem Netz aus Halbwahrheiten und nachträglichen Korrekturen. Es beginnt bei der simplen Frage nach dem Zielort des zerstörten Bootes. Während Präsident Trump behauptete, die Drogen seien für die Vereinigten Staaten bestimmt gewesen, sprach Außenminister Rubio zunächst von Trinidad oder einer anderen karibischen Nation als wahrscheinlichem Ziel, nur um seine Aussage am folgenden Tag an die Version des Präsidenten anzupassen. Solche Inkonsistenzen mögen als Details erscheinen, doch sie nähren den Verdacht, dass die offizielle Erzählung weniger auf gesicherten Erkenntnissen als auf politischer Opportunität beruht.

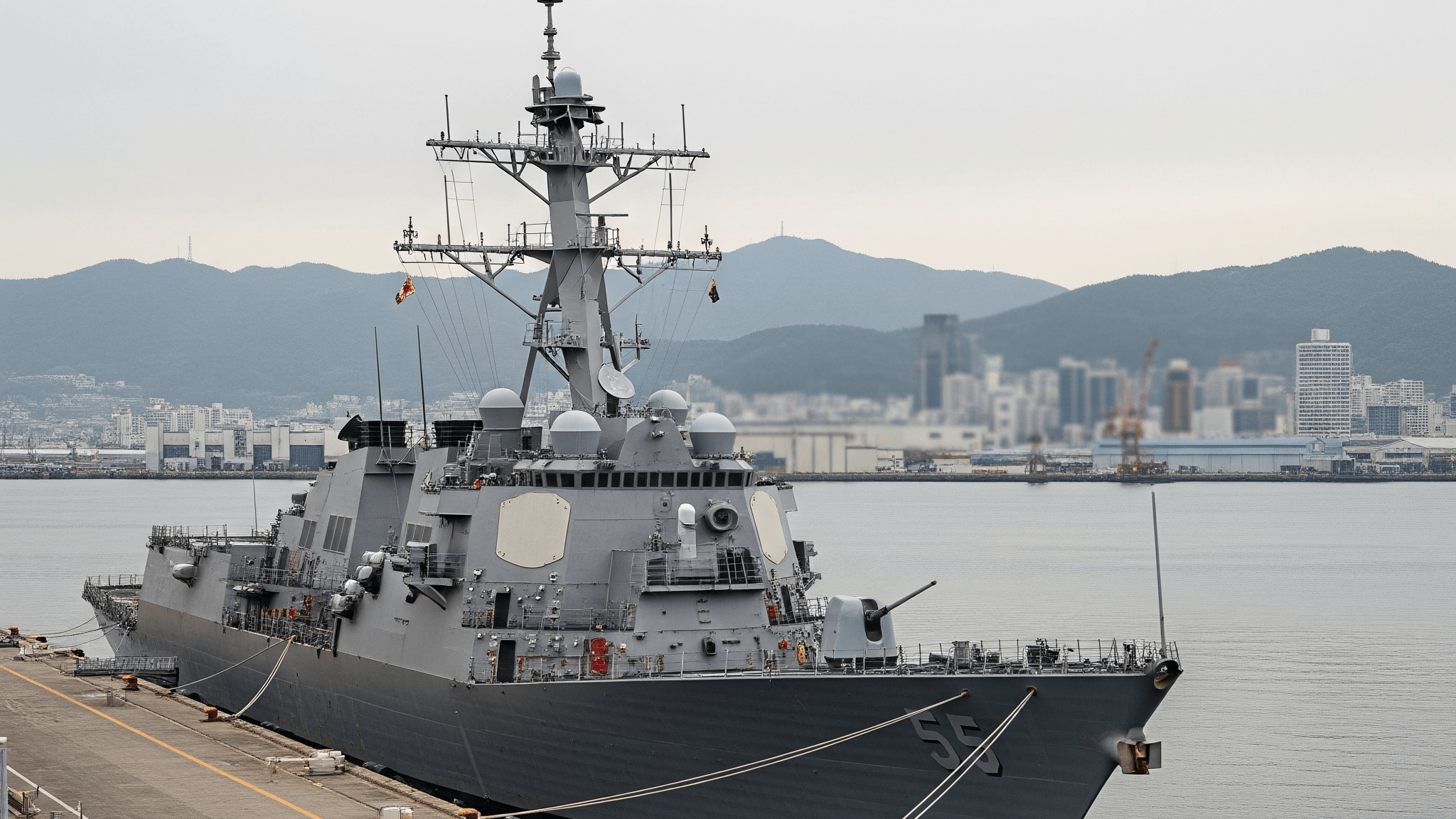

Noch gravierender sind die Zweifel an der zentralen Behauptung, Venezuela sei die Hauptquelle einer Drogenflut, die gezielt die USA treffen soll. Die von der US-Regierung selbst erhobenen Daten zeichnen ein anderes Bild. Demnach werden rund drei Viertel des für die USA bestimmten Kokains über den Pazifik geschleust, vor allem von Kolumbien und Ecuador aus. Der karibische Korridor spielt eine deutlich untergeordnete Rolle. Die massive Verlegung von acht Kriegsschiffen und Tausenden Soldaten in die Karibik wirkt vor diesem Hintergrund wie eine militärische Operation, die ihr eigentliches Zielgebiet verfehlt – oder deren erklärtes Ziel nur ein Vorwand ist.

Auch die Fokussierung auf die Bande „Tren de Aragua“ wirft Fragen auf. Sicherheitsexperten und sogar frühere US-Drogenfahnder beschreiben die Gruppe zwar als gewalttätig und transnational, aber nicht als einen der großen Akteure im globalen Kokainhandel. Ihr Geschäftsmodell basiert eher auf Erpressung, Menschenschmuggel und dem Handel mit synthetischen Drogen wie „Pink Cocaine“. Multi-Tonnen-Lieferungen über den Ozean gehören nicht zu ihrem bekannten Portfolio. Die Behauptung der US-Regierung, man habe „genau gewusst, wer auf dem Boot war“, steht im Raum, ohne dass dafür bislang stichhaltige, öffentliche Beweise vorgelegt wurden.

Die innenpolitische Bühne als eigentlicher Kriegsschauplatz

Wenn die strategische und faktische Grundlage für die Militäraktion derart fragil ist, drängt sich die Frage nach den wahren Motiven auf. Die Antwort liegt vermutlich weniger in der Karibik als in Washington und den wahlentscheidenden Bundesstaaten. Die Trump-Administration agiert in einem komplexen innenpolitischen Spannungsfeld. Einerseits hat sie durch die Erlaubnis für den Energieriesen Chevron, wieder Ölgeschäfte mit Venezuela zu machen, und die Wiederaufnahme von Abschiebeflügen Hardliner in der exil-kubanischen und -venezolanischen Gemeinschaft in Florida verärgert. Diese Schritte wurden als Anbiederung an das verhasste Maduro-Regime wahrgenommen.

Die militärische Machtdemonstration in der Karibik bietet hierfür das perfekte Gegengewicht. Sie erlaubt es dem Präsidenten, ein Bild unnachgiebiger Stärke zu projizieren, ohne die pragmatischen wirtschaftlichen und migrationspolitischen Vereinbarungen zu gefährden. Es ist eine Politik für die Galerie, ein Säbelrasseln, das vor allem darauf abzielt, Stärke zu demonstrieren und die eigene Wählerbasis zu mobilisieren. Der „Krieg gegen die Drogen“ wird so zu einem Instrument im Kampf um politische Deutungshoheit und Wählergunst. Gleichzeitig liefert die Konfrontation einen potenziellen Vorwand, um umstrittene migrationspolitische Maßnahmen wie die beschleunigte Abschiebung von Venezolanern ohne ordentliches Verfahren rechtlich zu untermauern, indem man einen quasi-kriegerischen Zustand konstruiert.

Ein Funke im Pulverfass der Karibik

Während die Operation innenpolitisch kalkuliert sein mag, sind ihre geopolitischen Folgen kaum kontrollierbar. Die massive Militärpräsenz der USA hat in Caracas erwartungsgemäß zu scharfen Reaktionen geführt. Präsident Nicolás Maduro, der die USA beschuldigt, einen blutigen Krieg provozieren zu wollen, hat seinerseits die Mobilisierung von Truppen und Milizen angekündigt. Die Konfrontation eskalierte weiter, als zwei bewaffnete venezolanische Kampfjets ein US-Kriegsschiff in internationalen Gewässern in einem als „hochprovokativ“ eingestuften Manöver überflogen. Die USA antworteten mit der Verlegung weiterer Kampfjets nach Puerto Rico.

Jeder dieser Schritte ist wie ein Funke, der sich einem Pulverfass nähert. Die Situation ist volatil, die Kommunikation vergiftet. Ein Missverständnis, eine Fehleinschätzung auf einer der beiden Seiten könnte eine unkontrollierbare Kettenreaktion auslösen. Dieser Konflikt strahlt zudem auf die gesamte Region aus. Wichtige Partner wie Mexiko haben bereits klargestellt, dass sie unilaterale Militäraktionen der USA auf ihrem Territorium nicht dulden würden. Die neue US-Strategie zwingt die lateinamerikanischen Regierungen in einen schwierigen Spagat: Einerseits wollen sie in Sicherheitsfragen mit den USA kooperieren, andererseits müssen sie vor ihrer eigenen Bevölkerung den Anschein der Souveränität wahren und dürfen nicht als Marionetten Washingtons erscheinen. Die aggressive Haltung der Trump-Administration erschwert diese Balance erheblich und riskiert, langjährig aufgebaute Partnerschaften zu untergraben.

Am Ende bleibt ein Bild, das zutiefst beunruhigt. Eine Supermacht, die, angetrieben von innenpolitischen Erwägungen, etablierte völkerrechtliche Normen über Bord wirft und eine militärische Konfrontation mit einem ohnehin schon krisengeschüttelten Staat riskiert. Die offizielle Begründung – der Kampf gegen den Drogenhandel – erscheint bei näherer Betrachtung als fadenscheiniger Vorwand. In Wahrheit geht es um die Projektion von Macht und die Bedienung einer politischen Erzählung. Die elf Menschen, die auf dem Karibischen Meer starben, waren dabei nicht mehr als Statisten in einer Inszenierung, deren gefährliches Drehbuch in Washington geschrieben wurde. Der Applaus mag aus dem eigenen Lager kommen, doch die Rechnung für dieses Spiel mit dem Feuer könnten am Ende alle in der Region bezahlen.