Es beginnt in der Dunkelheit. In einer staubigen Werkstatt in Culiacán, Mexiko, dem Herzen des Sinaloa-Kartells, beugt sich ein Mann über das geöffnete Herz eines Autos. Seine Hände, geschützt durch Handschuhe, bewegen sich mit der präzisen Routine eines Chirurgen. Doch er implantiert kein Leben, er versteckt den Tod. Sechs Aluminiumpäckchen, besprüht mit einer nach Chlor riechenden Flüssigkeit, um die Spürhunde an der Grenze in die Irre zu führen. Darunter, in Kohlepapier gewickelt, um die einfachen Röntgengeräte zu täuschen: Fentanyl. Jedes Gramm davon eine potenzielle Bombe, die tausende Kilometer nördlich in den Adern einer amerikanischen Stadt detonieren wird.

Diese nächtliche Szene ist mehr als nur ein Glied in einer Lieferkette. Sie ist der Ausgangspunkt einer Geschichte über zwei kollabierende Systeme: auf der einen Seite ein kriminelles Netzwerk, das unter Druck nicht zerbricht, sondern sich wie ein Virus anpasst und neue Wege findet. Auf der anderen Seite eine liberale amerikanische Metropole, San Francisco, die an ihren eigenen, wohlmeinenden Idealen zu ersticken droht und in einem Akt politischer Verzweiflung zu Härte greift, weil die Empathie an ihre Grenzen gestoßen ist.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Fentanyl-Krise ist die Geschichte einer Asymmetrie. Sie entlarvt, wie eine hochgradig effiziente, marktorientierte Todesmaschinerie auf einen zersplitterten, ideologisch gelähmten und bürokratisch überforderten Apparat der westlichen Zivilgesellschaft trifft. Die zentrale These, die sich aus den Trümmern dieses Aufeinandertreffens erhebt, ist bitter: Weder der Krieg gegen die Drogen noch die reine Schadensminderung scheinen Antworten auf eine Droge zu haben, deren chemische Potenz jede bisherige Strategie in den Schatten stellt. In dem Vakuum, das durch dieses doppelte Versagen entsteht, wächst eine neue, pragmatische Härte – doch sie droht, die Krise nur unsichtbarer zu machen, anstatt sie zu lösen, solange die systemischen Ursachen auf beiden Seiten der Grenze unangetastet bleiben.

Das unsichtbare Gift: Wie Mexikos Kartelle den Kampf an der Grenze gewinnen

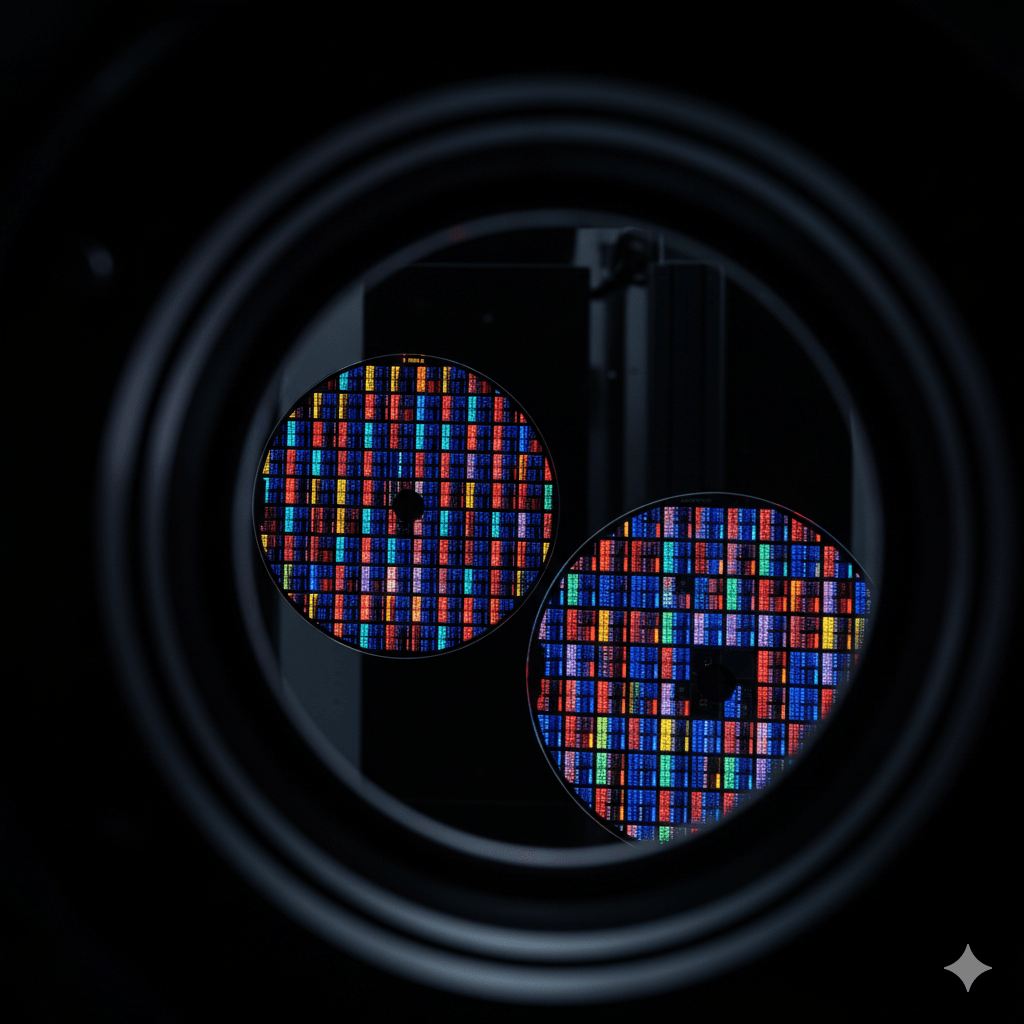

Der Krieg gegen die Drogen, so scheint es, hat die Kartelle nicht vernichtet. Er hat sie zu besseren Unternehmern gemacht. Das Sinaloa-Kartell, unter dem doppelten Druck der US-amerikanischen und mexikanischen Regierungen, befindet sich im Überlebensmodus. Doch dieser Modus bedeutet nicht Rückzug, sondern Innovation. Die alten Methoden – riesige Lieferungen, die sich durch schiere Bestechung ihren Weg bahnen – sind zu riskant geworden. Die Antwort ist eine Zersplitterung des Risikos: kleinere, unauffälligere Lieferungen, die in der schier unendlichen Flut des legalen Grenzverkehrs untertauchen.

Die Genialität liegt im Detail. Die Schmuggler nutzen keine protzigen Fahrzeuge, sondern unauffällige Familienautos – Hondas, Nissans, Toyotas. Jedes Versteck ist eine Maßanfertigung, die nie zweimal auf die gleiche Weise gebaut wird. Mal wird der Treibstofftank zum Hohlraum, mal der Raum unter der Motorhaube oder eine sorgfältig eingeschweißte Stahlröhre in der Autotür, die selbst bei einer Kontrolle hohl klingt. Diese technische Raffinesse wird von einer tief verankerten Korruption flankiert, die das System von innen aushöhlt. Die Schmuggler kalkulieren Bestechungsgelder an mexikanischen Militärposten fest ein. Und selbst an der US-Grenze, der vermeintlich undurchdringlichen letzten Bastion, gibt es korrupte Agenten, die für den richtigen Preis ein Auge zudrücken oder sogar Warnungen aussprechen, wenn eine Lieferung aufzufliegen droht.

Diese Anpassungsfähigkeit macht die Angebotsseite der Krise so unbezwingbar. Während die Politik in Washington über Grenzmauern und Militäreinsätze debattiert, hat das Kartell die Logistik längst dezentralisiert und perfektioniert. Es reagiert auf die Nachfrage eines Marktes, der unersättlich scheint. Für jeden Drogenkurier, der verhaftet wird, stehen zehn neue bereit. Für jedes Kilo Fentanyl, das beschlagnahmt wird, haben zehn weitere bereits die Grenze überquert. Die eigentliche Schwachstelle dieses Systems liegt nicht in der Logistik, sondern in seiner Abhängigkeit von menschlicher Korruption – einem Faktor, der politisch weit schwerer zu bekämpfen ist als der sichtbare Akt des Schmuggels.

San Franciscos kalter Entzug: Das Ende der Toleranz

Tausende Kilometer nördlich, am Ende der Lieferkette, entfaltet das Gift seine volle Wirkung. San Francisco, einst ein Leuchtturm des Liberalismus und der Toleranz, ist heute für viele ein Symbol des Scheiterns. Die Straßen mancher Viertel sind zu Freiluft-Drogenmärkten und offenen Krankenstationen geworden, ein Riss im sozialen Gewebe, der die Stadt spaltet. Hier prallt die Realität des Fentanyls mit voller Wucht auf eine Politikphilosophie, die jahrzehntelang als human und fortschrittlich galt: die Schadensminderung, oder „Harm Reduction“.

Dieser Ansatz, geboren in der dunkelsten Stunde der AIDS-Krise der 1980er Jahre, war eine pragmatische Revolution. Anstatt von Drogensüchtigen eine unrealistische Abstinenz zu fordern, gab man ihnen saubere Nadeln, um die Ausbreitung von HIV zu verhindern. Das Ziel war, Menschen am Leben zu halten, bis sie bereit für den Ausstieg waren. Es funktionierte, weil die größte Gefahr – HIV – durch eine einfache technologische Lösung (saubere Nadeln) eingedämmt werden konnte, während die Droge selbst, Heroin, vergleichsweise „berechenbar“ war.

Fentanyl hat diese Gleichung auf den Kopf gestellt. Die Droge ist bis zu 50-mal stärker als Heroin und unberechenbar in ihrer Dosierung. Die unmittelbare Gefahr ist nicht mehr eine übertragbare Krankheit, sondern der plötzliche Tod durch eine einzige, zu starke Dosis. In diesem neuen Kontext wirkt die alte Logik der Schadensminderung hilflos, ja für Kritiker sogar zynisch. Die kostenlose Abgabe von Rauchutensilien wie Folie und Pfeifen, gedacht, um den noch gefährlicheren intravenösen Konsum zu verhindern, wurde zum Symbol einer Politik, die das Sterben auf offener Straße nicht nur toleriert, sondern administriert. Wenn Menschen mehrfach am Tag wiederbelebt werden müssen, verliert die Idee, sie „am Leben zu halten“, ihre humanistische Grundlage und wird zu einer makabren Endlosschleife.

In diese Lücke stößt nun der neue Bürgermeister Daniel Lurie. Sein Amtsantritt markiert einen seismischen Wandel. Er verkörpert die wachsende Ungeduld einer Stadt, die nicht länger bereit ist, die öffentliche Sicherheit dem Ideal einer bedingungslosen Toleranz unterzuordnen. Seine „Recovery First“-Politik ist der Versuch, das Pendel zurückschwingen zu lassen: weg von der reinen Duldung, hin zu mehr Zwang und Ordnung. Razzien ersetzen die stillschweigende Akzeptanz, und das Ziel ist nicht mehr nur das Überleben auf der Straße, sondern der erzwungene Weg in die Behandlung. Doch ist Härte die einzige Antwort, die einer verängstigten Stadt noch bleibt?

Verloren im System: Warum der Weg aus der Sucht ein Labyrinth ist

Die Geschichte von „Evan“, einem Süchtigen in San Francisco, ist eine Parabel auf das Versagen des Systems aus der Perspektive desjenigen, der es am dringendsten braucht. Sein Fall demaskiert die Rhetorik der neuen, harten Linie auf tragische Weise. Denn was nützt eine „Recovery First“-Politik, wenn das Recovery-System selbst kaputt ist?

Evan erreicht den Punkt, an dem die Theorie der Schadensminderung in Erfüllung gehen soll: Er ist am Ende, sein Körper zerfällt, und er will Hilfe. Er ist bereit. Doch in dem Moment, in dem er seine Hand ausstreckt, greift niemand zu. Seine Odyssee durch das Hilfesystem von San Francisco ist ein kafkaeskes Ballett der Zuständigkeiten und des systemischen Versagens. Das entscheidende 48-Stunden-Fenster, in dem ein Süchtiger für eine Behandlung empfänglich ist, verstreicht ungenutzt. Eine Methadon-Klinik hat Personalmangel. Eine andere verlangt einen Ausweis, den ein Obdachloser naturgemäß selten bei sich trägt. Eine Notfallklinik weigert sich, seine entzündeten Beine zu behandeln, weil die Wunde „zu kompliziert“ sei. Eine Reha-Einrichtung nimmt am Wochenende keine neuen Patienten auf.

Jede einzelne dieser Hürden ist ein Riss im Sicherheitsnetz. Zusammen ergeben sie ein System, das unfähig ist, auf eine Krise zu reagieren, deren Tempo von Fentanyl diktiert wird – einer Droge, die keine Wochenenden und keine bürokratischen Pausen kennt. Evans Geschichte zeigt: Der politische Wille zur Veränderung verpufft, wenn die Infrastruktur dahinter marode ist. Eine Politik, die Menschen von der Straße holen will, ohne funktionierende Orte zu haben, an die sie diese Menschen bringen kann, ist zum Scheitern verurteilt. Sie ersetzt lediglich die sichtbare Hoffnungslosigkeit der Straße durch die unsichtbare Hoffnungslosigkeit eines Wartezimmers.

Ein Land im Rausch: Die riskante Wette auf eine neue Politik

Während San Francisco sein eigenes, schmerzhaftes Experiment durchführt, zeichnen die nationalen Daten ein widersprüchliches Bild. Nach Jahren des unaufhaltsamen Anstiegs sind die Todesfälle durch Überdosierung in den USA zuletzt deutlich gesunken – ein Hoffnungsschimmer, der auf eine breitere Verfügbarkeit des Gegenmittels Naloxon und einen besseren Zugang zu Behandlungen zurückgeführt wird. Doch dieser Trend ist nicht einheitlich. Während die Zahlen an der Ostküste, wo Fentanyl schon länger wütet, sinken, steigen sie in westlichen Staaten wie Oregon und Washington weiter an. Dies deutet darauf hin, dass die Krise sich in Wellen bewegt und es keine universelle Lösung gibt.

Hier liegt die Gefahr von Luries neuer Strategie. Die polizeiliche Verdrängung der Drogenszenen mag die sichtbaren Symptome aus dem Stadtbild entfernen und damit die gefühlte Sicherheit der Bürger erhöhen. Doch sie birgt das immense Risiko, die Süchtigen noch tiefer in den Untergrund zu treiben. Wer aus Angst vor Verhaftung den Kontakt zu den letzten verbliebenen Hilfsangeboten – und sei es nur eine saubere Nadel oder eine Dosis Naloxon – verliert, stirbt möglicherweise leiser, aber nicht seltener.

Die mediale Darstellung, die zwischen schockierenden Bildern von „Zombie-Städten“ und empathischen Porträts menschlicher Schicksale schwankt, heizt diesen Konflikt weiter an und erhöht den Druck auf die Politik, schnelle, sichtbare Erfolge zu präsentieren. Die Zukunft San Franciscos hängt nun an einer riskanten Wette: Gelingt es, den repressiven Ansatz mit einem tatsächlich funktionierenden und ausgebauten Hilfesystem zu koppeln? Oder wird die Stadt am Ende feststellen, dass sie nur das Elend aus dem Sichtfeld der Kameras geräumt hat, während die Kartelle ungestört weiter ihre tödliche Fracht verschicken und die Menschen im Verborgenen weiter sterben? Die Antwort auf diese Frage wird nicht nur über das Schicksal einer Stadt entscheiden, sondern darüber, wie eine ganze Gesellschaft mit einer Krise umgeht, die ihre tiefsten Widersprüche offengelegt hat.