Ein zufällig aufgezeichnetes Gespräch zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping über Unsterblichkeit ist mehr als eine bizarre Anekdote. Es ist ein seltener Einblick in die Gedankenwelt von Autokraten, für die Macht kein Amt auf Zeit ist, sondern ein Zustand, der die Grenzen des menschlichen Lebens sprengen soll. Während in der Ukraine eine Generation junger Russen verblutet, träumt der Kremlchef vom Sieg über den eigenen Tod – und entlarvt damit die finale, fatale Logik seines Systems.

Es sind Momente wie diese, in denen die sorgfältig inszenierte Fassade der Macht bröckelt und einen Blick auf das freigibt, was sich dahinter verbirgt. Am Rande einer pompösen Militärparade in Peking, umgeben vom martialischen Schauspiel modernster Waffensysteme, schlendern die beiden mächtigsten Autokraten der Welt, Wladimir Putin und Xi Jinping, nebeneinanderher. Ein Mikrofon des chinesischen Staatsfernsehens, das eigentlich nur die offizielle Grandezza einfangen soll, bleibt offen und sendet ein Fragment ihres privaten Austauschs in die Welt – ein Gespräch, das mehr über die Natur ihrer Herrschaft verrät als jede offizielle Verlautbarung.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

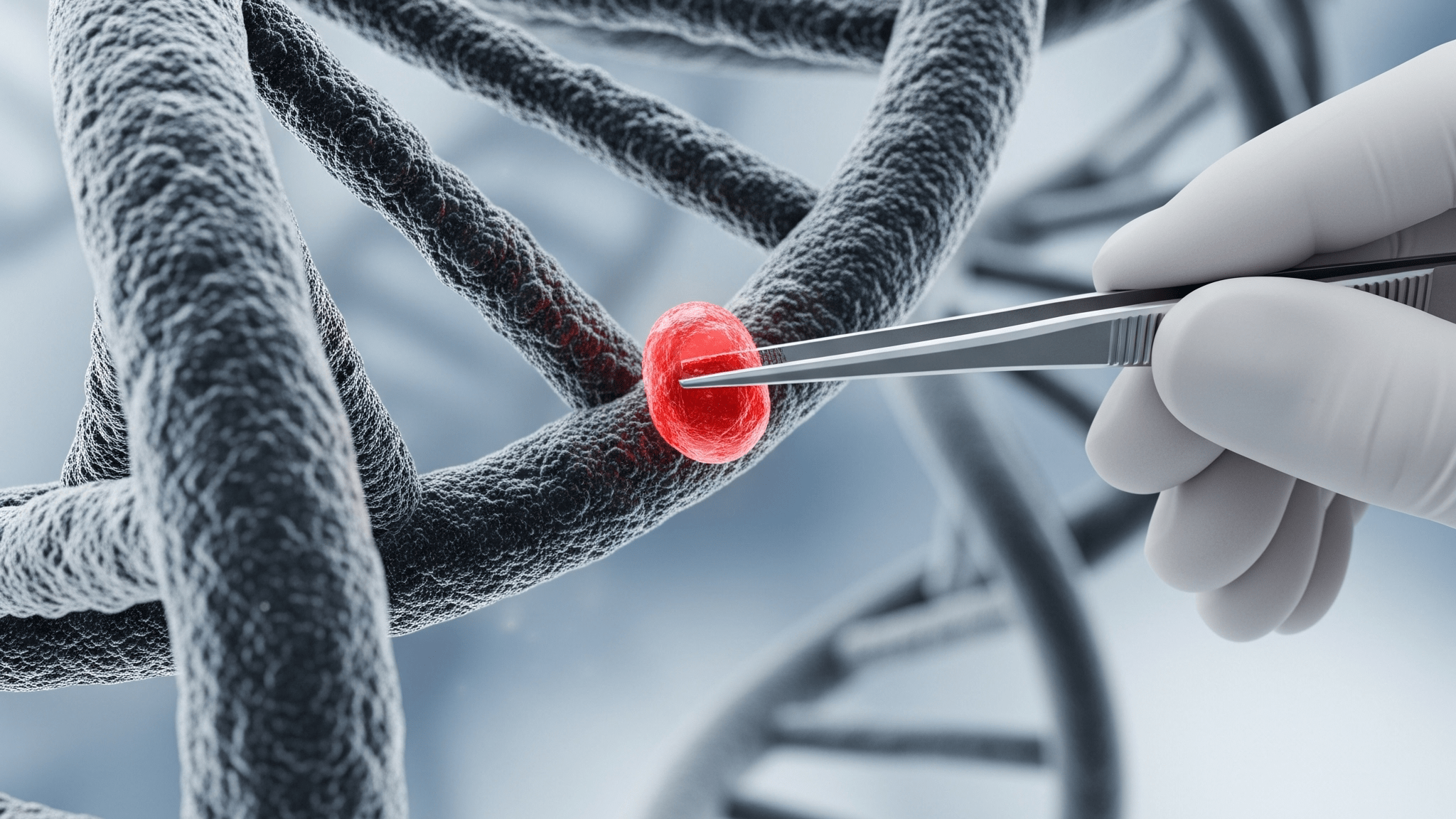

Es geht nicht um Geopolitik, nicht um den gemeinsamen Gegner im Weißen Haus unter Donald Trump oder um Handelsbilanzen. Es geht um das letzte große Tabu: die eigene Sterblichkeit. „Früher erreichten nur wenige das Alter von 70 Jahren“, lässt Xi seinen Dolmetscher für Putin übersetzen, „doch heute sagt man, dass du mit 70 Jahren noch ein Kind bist“. Putin, selbst wie Xi 72 Jahre alt, greift den Faden begierig auf. Dank der Biotechnologie, so seine Vision, könne man menschliche Organe unentwegt transplantieren, dem Alter ein Schnippchen schlagen und „sogar Unsterblichkeit erreichen“. Xi schließt den kurzen Dialog mit der Prognose, in diesem Jahrhundert könne die Menschheit vielleicht 150 Jahre alt werden.

Was hier wie das beiläufige Philosophieren zweier alternder Männer klingt, ist in Wahrheit ein politisches Manifest. Es ist der unverblümte Ausdruck eines Wunsches, der so alt ist wie die Tyrannei selbst: der Traum vom ewigen Herrscher. Dieses Gespräch ist kein Ausrutscher, sondern ein seltenes Fenster in die ultimative Logik autokratischer Macht – eine Logik, in der der Staat zum Körper des Herrschers wird und sein biologisches Ende die größte denkbare Staatskrise darstellt.

Zensur und Ablenkung: Zwei Systeme, ein Ziel

Die Reaktionen auf die ungeplante Veröffentlichung dieses intimen Moments sind so entlarvend wie das Gespräch selbst. Sie zeichnen ein präzises Bild zweier unterschiedlicher, aber im Kern verwandter Systeme der Kontrolle. Chinas Apparat reagiert mit der sterilen Effizienz seiner digitalen Diktatur: Der Mitschnitt verschwindet von der Website des Staatssenders CCTV, und Suchanfragen nach Begriffen wie „150 Jahre“ werden auf der Social-Media-Plattform Weibo umgehend zensiert. Das Thema hat nicht stattgefunden. Es ist ein digitaler Tinnitus, der im kollektiven Gedächtnis des chinesischen Internets nicht nachhallen darf.

Der Kreml hingegen, geübter im Umgang mit den chaotischeren Informationsflüssen des Westens, wählt eine andere Strategie: nicht das Leugnen, sondern das gezielte Herunterspielen und Umdeuten. Als Putin am Abend von einer Journalistin des staatlichen „Kreml-Pools“ auf das Gespräch angesprochen wird, inszeniert er eine Mischung aus Ahnungslosigkeit und staatstragender Seriosität. Er habe das gar nicht bemerkt, behauptet er zunächst. Dann schiebt er die kühne Prognose der 150 Lebensjahre allein Xi zu und lenkt das Gespräch geschickt auf die allgemeinen sozioökonomischen Folgen einer alternden Weltbevölkerung, wie sie auch die Vereinten Nationen prognostizieren. Seine eigene, weitaus radikalere Fantasie von der „Unsterblichkeit“ durch Organtransplantationen übergeht er mit Schweigen.

Diese beiden Reaktionen sind zwei Seiten derselben Medaille. Ob durch das Skalpell der Zensur oder das Nebelkerzen-Manöver der Propaganda – das Ziel ist identisch: die Kontrolle über das Narrativ zu behalten und eine Debatte zu unterbinden, die an den Grundfesten der Macht rüttelt. Denn die Frage nach der Endlichkeit des Herrschers ist in beiden Systemen, insbesondere aber im hyper-personalisierten russischen Modell, die Mutter aller Tabus.

Wenn der Herrscher unsterblich werden muss, damit der Staat überlebt

In einer funktionierenden Demokratie ist die Sterblichkeit eines Politikers eine biologische Tatsache, aber keine Systemfrage. Institutionen, Gesetze und geregelte Nachfolgeprozesse sorgen für Stabilität über das Leben Einzelner hinaus. In einer Autokratie, die über ein Vierteljahrhundert hinweg alle Macht auf eine einzige Person zugeschnitten hat, verkehrt sich dieses Prinzip ins Gegenteil. Putins Körper ist zur politischen Metapher für Russland selbst geworden. Die Maxime, die sein einstiger Vize-Stabschef Wjatscheslaw Wolodin formulierte – „Wenn es Putin gibt, gibt es Russland. Ohne Putin kein Russland“ – ist längst von einer kriecherischen Floskel zur bitteren Realität des Systems geworden.

In einem solchen System ist das Altern des Herrschers nicht nur ein persönlicher, sondern ein existenzieller politischer Krisenherd. Jedes Anzeichen von Schwäche, jede Krankheit wird zur Bedrohung für das ganze Land. Deshalb wird Putins Gesundheit mit einer fast paranoiden Akribie abgeschirmt, sei es durch absurde Quarantäneregeln während der Pandemie oder durch das Verbreiten von Archivbildern, um krankheitsbedingte Abwesenheiten zu kaschieren. Die Verfassungsreform von 2020, die ihm eine Herrschaft bis mindestens 2036 ermöglicht, war nur die juristische Krücke für einen Anspruch, der eigentlich metaphysischer Natur ist: der Anspruch auf Dauerhaftigkeit.

Vor diesem Hintergrund ist der Griff nach der Biotechnologie nur der nächste logische Schritt. Wenn die politischen Mittel zur Machtsicherung – die Ausschaltung der Opposition, die Manipulation der Verfassung – ausgereizt sind, rückt die Biologie ins Zentrum des Interesses. Das Streben nach Unsterblichkeit ist hier keine philosophische Spielerei, sondern eine strategische Notwendigkeit zur Stabilisierung eines Systems, das keine Antwort auf die Frage „Was kommt danach?“ hat.

Der Pseudoscience-Komplex des Kremls

Putins Faszination für die Überwindung biologischer Grenzen speist sich dabei aus einem trüben Gemisch aus Hightech-Ambitionen und esoterischer Pseudowissenschaft. Einerseits investiert der russische Staat, etwa über den Nuklearkonzern Rosatom, in futuristische Technologien wie den 3D-Druck von Organen. Andererseits pflegt Putin persönlich einen fast mystischen Glauben an unkonventionelle Heilmethoden, wie die berüchtigten Bäder im Blutextrakt von Hirschgeweihen, deren Wirkung wissenschaftlich völlig unbelegt ist.

Diese Affinität zum Obskuren wird noch beunruhigender durch die Personen, mit denen sich Putin umgibt. Immer wieder greift er pseudowissenschaftliche Thesen von Leuten wie dem Physiker Michail Kowaltschuk auf, der davon fabuliert, man könne per Gentechnik Menschen mit bestimmten Eigenschaften züchten oder biologische Waffen gegen spezifische Ethnien entwickeln. Diese kruden Ideen sickern bis in die Kriegspropaganda durch, etwa in der absurden Behauptung, die Ukraine züchte „Kampfmücken“, um sie gegen Russen einzusetzen.

Es ist genau dieses Milieu, in dem die Vorstellung gedeihen kann, Organtransplantationen seien kein medizinischer Notbehelf, sondern eine Art modularer Jungbrunnen, der den Körper endlos „reparierbar“ macht. Die Forschung von Putins eigener Tochter Marija Woronzowa, die mit Staatsgeldern an genetischen Verfahren zur Zellerneuerung arbeitet und dabei laut US-Finanzministerium unter persönlicher Aufsicht ihres Vaters steht, fügt sich nahtlos in dieses Bild ein. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen seriöser Wissenschaft, politischer Macht und den persönlichen Obsessionen eines alternden Herrschers.

Der makabre Widerspruch: Ewiges Leben für den einen, sinnloser Tod für die Vielen

Die vielleicht größte moralische Verwerfung dieser Unsterblichkeitsfantasien offenbart sich jedoch im Kontrast zur brutalen Realität des Krieges in der Ukraine. Während der Oberbefehlshaber in Peking über die Abschaffung des Todes sinniert, schickt er an der Front Hunderttausende seiner eigenen Soldaten in den sicheren Tod und lässt Tausende ukrainische Zivilisten töten. Es ist ein Widerspruch von geradezu shakespearescher Dimension: Der Herrscher, der sein eigenes Leben künstlich verlängern will, behandelt das Leben seiner Untertanen als unerschöpfliche und wertlose Ressource.

Diese Kluft zwischen der privilegierten Blase der Macht und der Lebensrealität der Bevölkerung ist das vielleicht deutlichste Kennzeichen des späten Putinismus. Während der Kreml nach außen ein „Jahr der Familie“ ausruft und die demografische Krise durch die Geheimhaltung von Daten zu verschleiern versucht, träumt sein Anführer von einer Zukunft, in der er allein dem Schicksal entkommt, das er für so viele andere verfügt.

Welche Gesellschaftsordnung entsteht, wenn eine kleine Elite nicht nur über Reichtum und Macht, sondern potenziell auch über eine radikal verlängerte Lebensspanne verfügt? Die ethischen Fragen, die sich hier auftun, sind gewaltig und berühren den Kern unseres Verständnisses von Gerechtigkeit. Die Kommentare westlicher Leser auf die Nachrichten über das Gespräch zeugen von einem tiefen Unbehagen und der Sorge vor Dystopien, in denen sich die Mächtigen durch Organraub oder andere monströse Mittel am Leben erhalten.

Das Gespräch von Peking ist somit mehr als eine diplomatische Indiskretion. Es ist ein Warnsignal. Es zeigt uns eine Zukunft, in der Autokraten, losgelöst von den biologischen und moralischen Grenzen, die für alle anderen gelten, ihre Herrschaft auf eine Zeitspanne ausdehnen könnten, die wir uns heute kaum vorstellen können. Die geopolitische Stabilität, die auf einem Minimum an Berechenbarkeit und dem Wissen um die Endlichkeit politischer Karrieren beruht, würde damit endgültig ausgehebelt. Der Small Talk über das ewige Leben entpuppt sich als Blaupause für die ewige Diktatur. Es ist der alte Traum der Pharaonen, neu formuliert im Jargon der Biotechnologie – ein ebenso faszinierender wie zutiefst beängstigender Gedanke.