Jeffrey Epstein ist tot. Sein Skandal aber lebt – er atmet, er wächst und er frisst sich tiefer denn je in das Fundament der westlichen Eliten. Sechs Jahre nach seinem offiziell als Suizid deklarierten Tod in einer New Yorker Gefängniszelle ist sein Grab kein Ort der Ruhe, sondern ein Epizentrum politischer und gesellschaftlicher Erschütterungen. Von London bis Washington zwingt Epsteins langer Schatten zwei der mächtigsten Institutionen der Welt – die britische Monarchie und die amerikanische Präsidentschaft – in einen permanenten Verteidigungszustand.

Angefacht wird dieses Feuer durch zwei ungleiche Kräfte: Einerseits durch die unaufhörliche Veröffentlichung neuer Dokumente, die das wahre Ausmaß von Epsteins Netzwerk nach seiner ersten Verurteilung 2008 enthüllen. Andererseits durch die posthume Veröffentlichung des Memoirs von Virginia Giuffre, Nobody’s Girl. Ihre Stimme aus dem Grab ist eine schmerzhafte Anklage, die durch ihren tragischen Suizid im April dieses Jahres ein unüberhörbares Gewicht erhält.

Die Affäre Epstein ist längst keine abgeschlossene Kriminalgeschichte mehr. Sie ist ein offengelegter Systemfehler. Sie wirft die immer drängendere Frage auf, ob Justiz, Politik und Medien jemals in der Lage – oder willens – waren, ein System zur Rechenschaft zu ziehen, das darauf ausgelegt war, die Reichsten und Mächtigsten um jeden Preis zu schützen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der gefallene Prinz: Eine Lektion in symbolischer Bestrafung

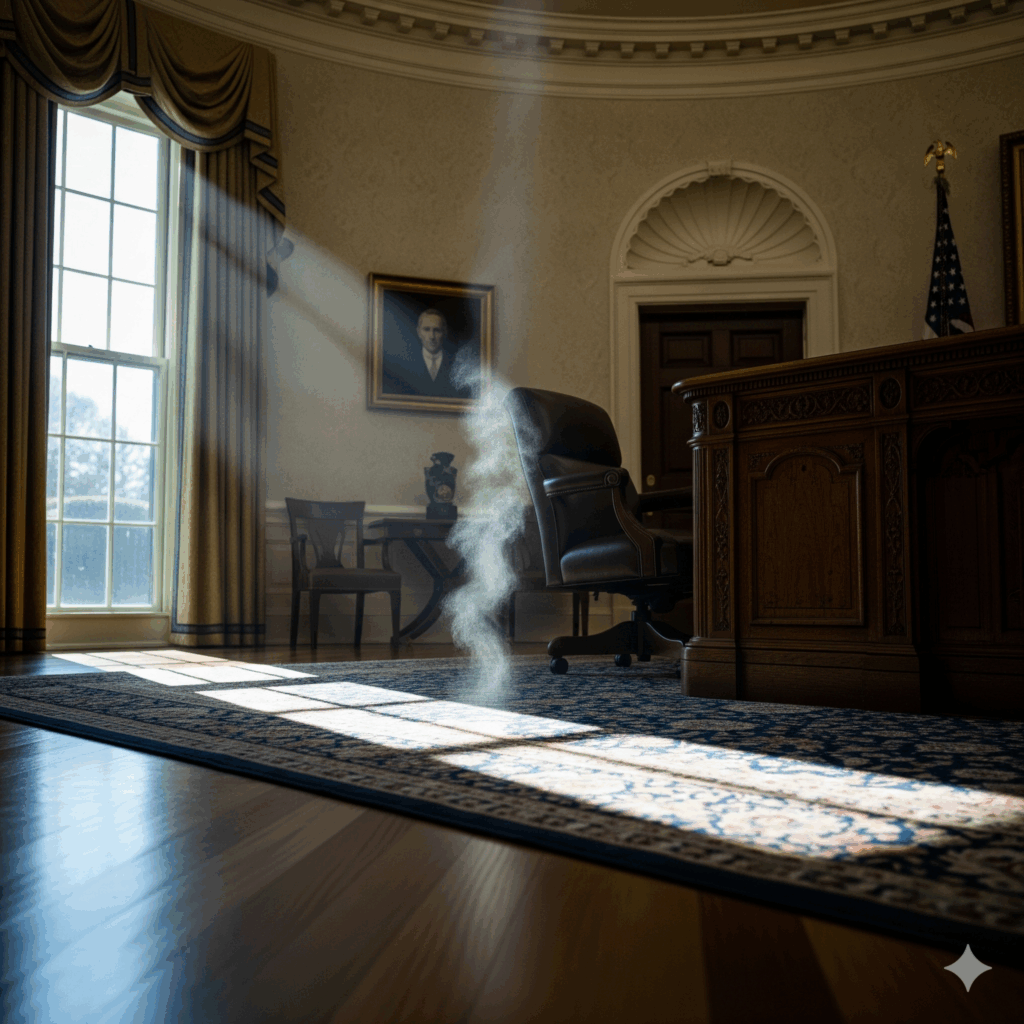

Nirgendwo ist der Fall tiefer als im britischen Königshaus, und nirgendwo wird die Diskrepanz zwischen Konsequenz und Gerechtigkeit deutlicher als bei Prinz Andrew. Der Mann, der einst als Kriegsheld und Lieblingssohn der Queen galt, ist heute eine Persona non grata, ein Geist, der durch die Hallen von Windsor spukt.

Sein Abstieg ist eine Meisterklasse in royalem Krisenmanagement. Man nahm ihm seine militärischen Ehrentitel und die Anrede „Königliche Hoheit“. Jüngst musste er, auf Druck seines Bruders König Charles III. und seines Neffen Prinz William, auch den Titel des „Duke of York“ niederlegen. Es ist eine symbolische Exekution, vollzogen, um die Monarchie vor dem Makel zu schützen.

Doch das letzte Feigenblatt bleibt: Den Titel „Prinz“, ein Geburtsrecht, kann ihm das Parlament zwar nehmen – ein Schritt, den Kritiker lautstark fordern –, doch bislang ist dies nicht geschehen. Warum diese Zurückhaltung? Womöglich, weil die vollständige Verbannung ein Schuldeingeständnis wäre, das die Familie um jeden Preis vermeiden will.

Dieser Fall offenbart die Kluft zwischen öffentlicher Wahrnehmung und interner Realität. Wir alle erinnern uns an Andrews katastrophales BBC-Interview von 2019 – eine bizarre Performance der Ahnungslosigkeit, in der er behauptete, sich nicht an Virginia Giuffre erinnern zu können, und seine Freundschaft zu Epstein als unglückliche Fehleinschätzung darstellte.

Heute wissen wir: Das war bestenfalls die halbe Wahrheit. Geleakte E-Mails belegen, dass Andrew auch nach Epsteins Verurteilung 2008 den Kontakt suchte. Eine E-Mail aus dem Jahr 2011, nur einen Tag nach der Veröffentlichung des berüchtigten Fotos mit der damals minderjährigen Giuffre, zeigt einen Prinzen, der nicht etwa schockiert den Kontakt abbricht, sondern Solidarität bekundet: „Es scheint, wir stecken da zusammen drin“, schrieb er an Epstein.

Es ist dieses Muster der fortgesetzten Kumpanei, das die Dementis als Farce entlarvt. Und Andrew war nicht allein. Auch seine Ex-Frau, Sarah Ferguson, verfing sich im Netz. Nachdem sie Epstein öffentlich als „gigantischen Irrtum“ bezeichnet hatte, entschuldigte sie sich bei ihm dafür, sich distanziert zu haben, um ihre Karriere als Kinderbuchautorin zu retten – eine Karriere, die Epstein zuvor durch die Begleichung ihrer Schulden gestützt hatte. Es ist ein groteskes Sittenbild einer Aristokratie, die Moral gegen Privilegien tauschte.

Die Washingtoner Verteidigungslinie: Politik als Schutzschild

Während London auf symbolische Verbannung setzt, wählt Washington die aggressive Umdeutung. Für Präsident Donald Trump ist der Epstein-Skandal kein moralisches Versäumnis, sondern ein „Hoax“ – ein Schwindel, inszeniert von seinen politischen Feinden. Diese Strategie ist riskant, denn sie entfremdet selbst Teile seiner loyalen Basis, die nach Transparenz dürstet. Warum also hält Trump an dieser Linie fest?

Die Antwort liegt womöglich in der schieren Menge an Verbindungen, die weit über die bekannten Partyfotos der Neunzigerjahre hinausgehen. Die Drohung seiner Frau Melania Trump, den Autor Michael Wolff wegen Epstein-bezogener Behauptungen auf über eine Milliarde Dollar zu verklagen, zeigt, wie empfindlich der Nerv getroffen ist. Es ist der Versuch, jede weitere Diskussion mit einem finanziellen Damoklesschwert zu unterbinden.

Gleichzeitig tauchen Dokumente auf, die das Narrativ der „alten Freundschaft“ erschüttern. Das berüchtigte „Geburtstagsbuch“ für Epstein aus dem Jahr 2003, das einen (von Trump vehement bestrittenen) Eintrag enthält, ist mehr als eine geschmacklose Anekdote. Es ist ein Zeitdokument einer Ära, in der Epsteins Obsessionen ein offenes Geheimnis und offenbar Anlass für kumpelhafte Scherze waren. Die wirklich explosiven Enthüllungen der jüngsten Dokumenten-Tranchen betreffen jedoch einen anderen Zeitraum: die Zeit nach 2008.

Der Freifahrtschein von 2008

Um die heutige Brisanz zu verstehen, muss man auf Alexander Acosta blicken. Der spätere Arbeitsminister unter Trump war es, der Epstein 2008 als Staatsanwalt jenen berüchtigten „Sweetheart Deal“ verschaffte. Dieser Deal – 13 Monate Haft mit täglichem Freigang – war kein Schlusspunkt. Er war ein Freifahrtschein. Er signalisierte dem Netzwerk, dass das System funktionierte und Epstein im Grunde unantastbar war.

Acosta verteidigt sein Handeln bis heute als pragmatisch; ein Prozess sei ein „Glücksspiel“ gewesen. Für die Demokraten im Kongress ist dies eine zynische Rechtfertigung, die Epstein ein weiteres Jahrzehnt des Missbrauchs ermöglichte. Genau deshalb ist es so verheerend, dass die neuen Dokumente Treffen von Top-Beratern wie Steve Bannon und Tech-Milliardären wie Peter Thiel mit Epstein nach diesem Deal auflisten. Diese Männer trafen sich nicht mit einem bloßen Finanzier; sie trafen sich mit einem verurteilten Sexualstraftäter.

Selbst Elon Musk, der Trump öffentlich für die Zurückhaltung der Epstein-Akten kritisierte, findet sich in den Kalendernotizen wieder. Die Reaktionen der betroffenen Unternehmen, etwa von Meta oder Valar Ventures, sind erwartbar: Man habe von nichts gewusst, es seien flüchtige Treffen gewesen. Es sind die Standard-Pressemitteilungen, die immer dann verschickt werden, wenn die Realität die Reputation einzuholen droht.

Ein System im Stillstand: Das Versagen der Wächter

Wie konnte dieses Netzwerk so lange überleben? Ein Teil der Antwort liegt im Versagen der Justiz, wie der Acosta-Deal zeigt. Ein anderer, vielleicht noch schmerzhafterer Teil liegt im Versagen der Medien. Im Jahr 2003 recherchierte die Vanity Fair eine Geschichte über Epstein. Die Reporter sprachen mit den Schwestern Annie und Maria Farmer, die bereits 1996 zur Polizei gegangen waren. Sie hatten die Geschichte. Doch das Magazin knickte ein – angeblich auf Druck Epsteins – und strich die Anschuldigungen. Es ist der journalistische Sündenfall in dieser Causa. Man muss die rhetorische Frage stellen: Wie viele Leben, wie viel Leid hätte verhindert werden können, wenn die vierte Gewalt damals ihre Pflicht getan hätte?

Dieses historische Versagen wirft einen dunklen Schatten auf die Gegenwart. Zwar gibt es heute im US-Kongress eine seltene parteiübergreifende Allianz – vom Republikaner Thomas Massie bis zur Demokratin Ro Khanna –, die mit einer Petition die vollständige Freigabe aller Akten erzwingen will. Doch der politische Apparat wehrt sich.

Die Ermittlungen werden durch parteipolitisches Kalkül gelähmt. Man wirft sich gegenseitig „Cherry-picking“ vor – das gezielte Leaken von Dokumenten, die nur der Gegenseite schaden. Gleichzeitig wird die Arbeit des Kongresses durch Manöver blockiert, etwa wenn die Vereidigung neuer Abgeordneter verzögert wird, die für die entscheidende Mehrheit zur Aktenfreigabe benötigt würden. Es ist das alte Washingtoner Spiel: Der politische Vorteil übertrumpft den Aufklärungswillen.

Strategien aus dem Schattenreich

Während in Washington offen gestritten wird, werden im Verborgenen Allianzen geschmiedet. Die verurteilte Ghislaine Maxwell, Epsteins Komplizin, ist keineswegs eine passive Gefangene. Sie ist eine aktive Strategin. Ihr kürzliches Interview aus dem Gefängnis, in dem sie Donald Trump als „Gentleman“ lobte, war kein Zufall. Es war ein sorgfältig platziertes Manöver, eine öffentliche Bewerbung um Gnade. Dass sie kurz darauf aus einem Hochsicherheitsgefängnis in eine Einrichtung mit geringeren Auflagen verlegt wurde, nährt den Verdacht eines quid pro quo. Maxwell weiß, was Trump nicht wissen will, dass die Öffentlichkeit erfährt.

Selbst der Informationsfluss scheint gesteuert. Es war kein Zufall, dass die Leaks über Prinz Andrews fortgesetzten Epstein-Kontakt, gestreut durch die Journalistin Daphne Barak, exakt zu dem Zeitpunkt die Schlagzeilen dominierten, als Virginia Giuffres brisantes Memoir erschien. Die britische Presse stürzte sich auf den Prinzen – und in den USA blieb es medial erstaunlich still um die möglichen neuen Enthüllungen über Trump.

Und dann ist da die letzte, große, unbeantwortete Frage: der Tod von Jeffrey Epstein. Die Zweifel an der offiziellen Suizid-These sind bekannt – die schlafenden Wachen, die defekten Kameras, der plötzlich verlegte Zellgenosse. Diese Ungereimtheiten sind der Nährboden für jene Verschwörungstheorien, die Trump nun so genüsslich als „Hoax“ abtut. Der Tod Epsteins besiegelte nicht den Skandal; er machte ihn nur unsterblich, indem er eine gerichtliche Aufklärung für immer verhinderte.

Die Stimme, die bleibt

Am Ende dieses Labyrinths aus Macht, Politik und Vertuschung steht das unermessliche menschliche Leid. Nobody’s Girl, das Vermächtnis der Virginia Giuffre, ist mehr als eine Anklageschrift. Es ist ein erschütterndes psychologisches Protokoll. Giuffre beschreibt darin nicht nur die Taten, sondern die perfide Logik des Missbrauchssystems. Sie schont sich selbst nicht und legt offen, was oft verschwiegen wird: wie sie selbst, als Opfer, zur Rekrutiererin neuer, noch jüngerer Mädchen gemacht wurde. Es ist der dunkelste Mechanismus dieses Systems – die Verwandlung des Opfers in einen Täter wider Willen. Dass Virginia Giuffre den Kampf gegen ihre Dämonen, gegen das Trauma, das ihr Leben definierte, schlussendlich verlor, verleiht ihren Worten ein tragisches, unabweisbares Gewicht. Sie ist zum Schweigen gebracht worden, doch ihr Buch spricht weiter.

Die Frage, die ihr unruhiges Erbe an uns alle stellt, ist einfach: Werden die Systeme, die Jeffrey Epstein ermöglicht und geschützt haben, auch seine mächtigsten Freunde schützen? Oder ist dies der Moment, in dem der Druck der Öffentlichkeit, die Scham über das eigene Versagen und der Mut einzelner Aufklärer stark genug sind, um die Akten endgültig zu öffnen – und die Ära der Straflosigkeit zu beenden?