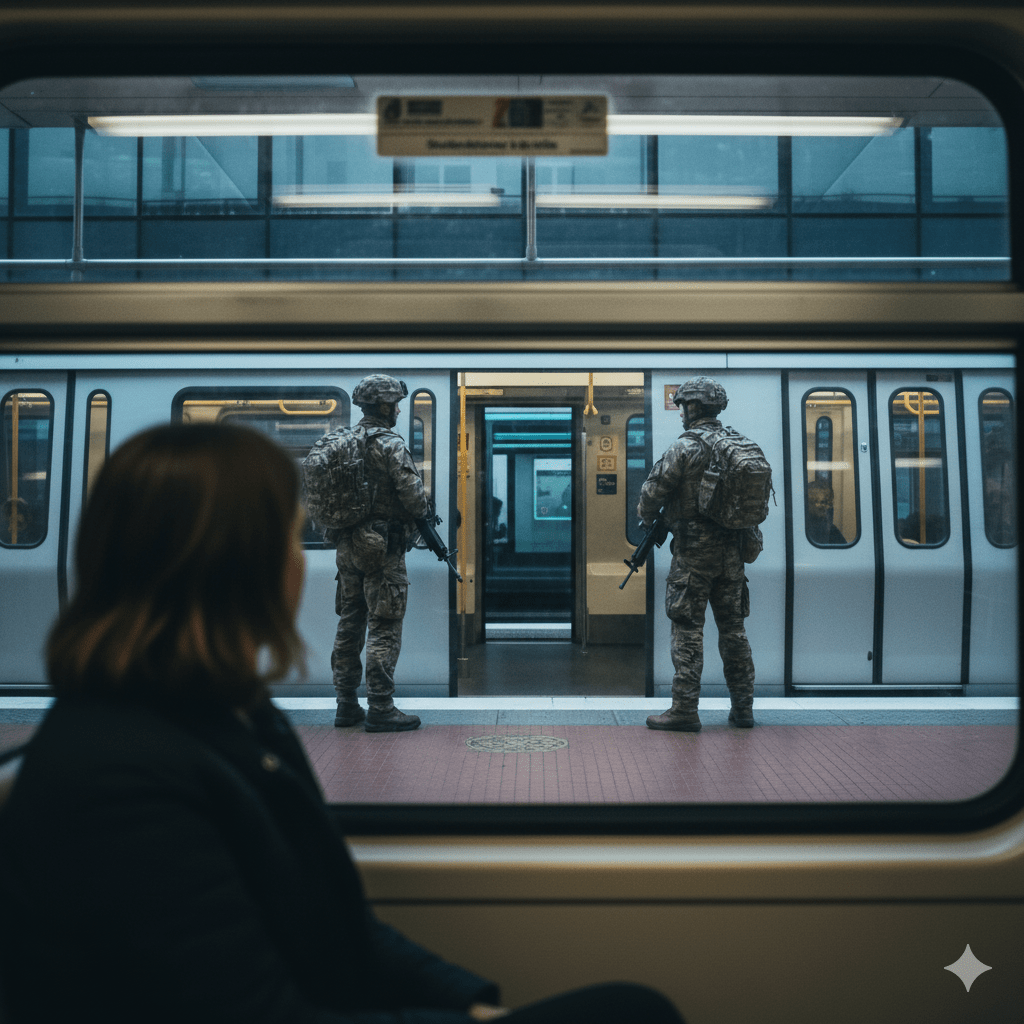

Es ist ein Bild, das sich ins Gewebe des Alltags frisst und dort für immer bleiben wird: Reisende ziehen am späten Sonntagabend ihre Rollkoffer über den Vorplatz der Washingtoner Union Station, das Licht der Straßenlaternen wirft lange Schatten. Doch zwischen ihnen patrouillieren Soldaten der Nationalgarde, die Hände an ihren Dienstpistolen, die M4-Sturmgewehre geschultert. Es ist eine Szene, die man aus Krisengebieten kennt, nicht aus dem Herzen der amerikanischen Hauptstadt. Ein Riss im Gewebe des Normalen, der weit mehr offenbart als nur eine verschärfte Sicherheitsmaßnahme. Er offenbart die Konturen eines politischen Experiments, das hier, in Washington D.C., seinen Testlauf erfährt: die Föderalisierung der Polizeigewalt als Instrument einer autoritären Machtpolitik.

Unter dem Banner eines von Präsident Donald Trump am 11. August ausgerufenen „Kriminalitätsnotstands“ hat die Bundesregierung die Kontrolle über die städtische Polizei übernommen und über 2.200 Nationalgardisten auf die Straßen beordert. Offiziell, so heißt es aus dem Weißen Haus, diene die Mission dem Schutz von Bundeseigentum und der Unterstützung der lokalen Strafverfolger. Eine sichtbare Präsenz zur Abschreckung, eine helfende Hand im Kampf gegen das Verbrechen. Doch je genauer man hinsieht, desto mehr zerfällt diese offizielle Erzählung zu Staub. Denn die Realität vor Ort zeichnet das Bild einer gezielten Machtübernahme, die das Rechtssystem als Waffe einsetzt und die Grenzen zwischen Militär und ziviler Ordnung gezielt verwischt – eine Blaupause, die bereits für andere demokratisch regierte Städte wie Chicago, New York und Baltimore angedroht wird.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Ein Notstand, den niemand bestellt hat

Jede drastische Maßnahme bedarf einer drastischen Begründung. Die Trump-Administration begründet ihren beispiellosen Eingriff in die Autonomie der Hauptstadt mit einer angeblich außer Kontrolle geratenen Kriminalität. Doch diese Behauptung steht auf tönernen Füßen. Führende demokratische Politiker der betroffenen Städte weisen das Narrativ der Gesetzlosigkeit als bewusste Falschdarstellung und „hergestellte Krise“ zurück. Sie verweisen auf Statistiken, die für viele Metropolen, darunter Chicago und Washington, in den letzten Jahren einen Rückgang der Gewaltverbrechen belegen. Der Gouverneur von Maryland, Wes Moore, wirft dem Präsidenten vor, mit den „Angsttaktiken der 1980er Jahre“ zu operieren, anstatt die Realität anzuerkennen.

Der Verdacht liegt nahe, dass das Ziel der Operation weniger die tatsächliche Kriminalitätsbekämpfung ist als vielmehr die politische Disziplinierung von Städten, die sich als „Sanctuary Cities“ der harschen Einwanderungspolitik der Regierung widersetzen. Der Einsatz in Washington, so die Befürchtung vieler Kritiker, ist vor allem eines: eine Demonstration der Stärke, die zeigen soll, wer am Ende die Kontrolle hat. Diese Vermutung wird durch die massive Ablehnung in der Bevölkerung untermauert: Eine Umfrage der Washington Post ergab, dass acht von zehn Einwohnern Washingtons Trumps Vorgehen ablehnen. Sie sehen darin keine Hilfe, sondern eine feindliche Übernahme. Eine Bürgerin, die die bewaffneten Soldaten beobachtet, nennt es eine „unnötige und ein wenig beängstigende Eskalation“.

Die Justiz als Waffe: Vom Bier in der Dose zum Bundesverbrechen

Die wahre Sprengkraft dieser föderalen Intervention entfaltet sich jedoch nicht auf der Straße, sondern in den Gerichtssälen. Der entscheidende Hebel ist eine Anweisung der von Trump eingesetzten US-Staatsanwältin für Washington, Jeanine Pirro. Sie hat ihre Staatsanwälte angewiesen, in jedem Fall die maximal möglichen Bundesanklagen zu erheben, selbst bei den geringfügigsten Vergehen. Was auf dem Papier wie eine Formalie klingt, ist in der Praxis eine Pervertierung des Rechtssystems. Fälle, die normalerweise vor einem lokalen Gericht landeten – wenn überhaupt –, werden künstlich zu schweren Bundesverbrechen aufgebläht, die mit drakonischen Haftstrafen von bis zu acht Jahren bedroht sind.

Die Fallbeispiele aus den Gerichtsakten lesen sich wie eine Groteske aus einem dystopischen Roman. Da ist der Fall von Mark Bigelow, einem 28-jährigen Amazon-Fahrer, der in einem geparkten Van saß, in dessen Nähe eine offene Dose mit Alkohol gefunden wurde. Als er sich der Festnahme widersetzte und im Handgemenge einen Beamten trat, wurde aus einem Bagatelldelikt der schwere Vorwurf des tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten. Seine Verteidigerin argumentierte, der Fall sei ausschließlich durch die „föderale Besatzung“ der Stadt geschaffen worden.

Oder der Fall von Edward Dana, einem Mann mit bekannter psychischer Erkrankung, der nach einer Festnahme wegen Vandalismus in einem betrunkenen Wutanfall den Präsidenten bedrohte. Statt Deeskalation und psychologischer Hilfe folgte eine Anklage wegen Morddrohung, die ihn für fünf Jahre ins Gefängnis bringen könnte. Diese Praxis zielt nicht auf Gerechtigkeit, sondern auf Abschreckung durch maximale Härte. Sie trifft vor allem jene, die am Rande der Gesellschaft stehen und in das engmaschige Netz aus Bundesagenten von FBI, DEA und ICE geraten. Die Justiz wird so von einem Instrument der Wahrheitsfindung zu einem Werkzeug der politischen Machtsicherung umfunktioniert. Die Belastung für das Gerichtssystem ist enorm. Eine zuständige Richterin, Moxila A. Upadhyaya, zeigte sich angesichts der Flut an aufgebauschten Fällen sichtlich überfordert und frustriert und erklärte, die Ressourcen des Gerichts seien „bis zum Unglaublichen strapaziert“.

Soldaten im juristischen Dämmerlicht

Parallel zur juristischen Eskalation findet eine militärische statt. Die Entscheidung, die Nationalgardisten nun ihre Dienstwaffen tragen zu lassen – eine Umkehr der ursprünglichen Befehle –, verschiebt eine fundamentale Grenze der amerikanischen Verfassungsordnung. Der Posse Comitatus Act von 1878 verbietet es dem US-Militär grundsätzlich, als zivile Polizeikraft im Inland zu agieren. Es ist eine der tragenden Säulen, die den Staat vor sich selbst schützen soll. Doch die Regierung operiert in einer juristischen Grauzone, indem sie die Garde unter Title 32 aktiviert. Dieser Status erlaubt es ihnen zwar, auf Anforderung Strafverfolgungsaufgaben zu übernehmen, doch ihre genaue Rolle bleibt bewusst vage.

Sie dürfen Verdächtige vorläufig festsetzen, aber nicht verhaften. Sie sollen eine abschreckende Präsenz sein, doch sie sind für den Kampf ausgebildet, nicht für die deeskalierende Polizeiarbeit in einer aufgeheizten städtischen Umgebung. Kritiker in den Kommentarspalten warnen vor den Echos historischer Tragödien wie dem Kent-State-Massaker, bei dem 1970 Nationalgardisten das Feuer auf unbewaffnete Studenten eröffneten. Der Einsatz von Soldaten gegen die eigene Bevölkerung birgt stets das unkalkulierbare Risiko einer fatalen Fehlentscheidung. Die Anweisung, Gewalt nur als „letztes Mittel“ und bei unmittelbarer Lebensgefahr anzuwenden, mag auf dem Papier beruhigend klingen. Aber in der unübersichtlichen Realität eines Straßenprotests oder einer Konfrontation kann diese Schwelle schneller überschritten sein, als irgendjemand es für möglich hält.

Washington als Labor: Der Testlauf für Amerika

Was in Washington geschieht, ist mehr als nur eine lokale Krise. Es ist ein Reallabor für eine neue Form der Regierungsgewalt. Präsident Trump hat bereits deutlich gemacht, dass er dieses Modell als Blaupause für andere Städte betrachtet. Die Drohungen gegen Chicago, New York und Baltimore folgen demselben Muster: Man wirft den demokratisch geführten Verwaltungen Versagen bei der Kriminalitätsbekämpfung vor, um einen Bundeseingriff zu legitimieren.

Die lokalen Politiker wehren sich entschieden. Der ehemalige Bürgermeister von Chicago, Rahm Emanuel, betont, dass seine Stadt bereits eine funktionierende Strategie zur Verbrechensbekämpfung habe: mehr Polizisten vor Ort und Programme, um Jugendliche von der Straße zu holen. Sie fordern, wenn überhaupt, gezielte föderale Unterstützung für bestehende Ermittlungsbehörden wie das FBI oder die ATF, aber lehnen die Entsendung von Truppen als politischen Schaukampf kategorisch ab. Sie verstehen, dass es hier nicht um Sicherheit geht, sondern um die Untergrabung ihrer politischen Autorität.

Die Frage, die über Washington hinausweist, ist, was passiert, wenn dieses Modell Schule macht. Was, wenn die Bundesregierung beginnt, nach Belieben in die Hoheitsrechte von Bundesstaaten und Städten einzugreifen, immer unter dem Vorwand eines selbst deklarierten Notstands? Der Einsatz in D.C. testet die Widerstandsfähigkeit der föderalen Balance. Scheitert der Widerstand hier, könnte dies die Tür für eine weitreichende Zentralisierung der Macht öffnen, die dem Geist der amerikanischen Verfassung zutiefst widerspricht. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, bei dem am Ende nicht nur die Sicherheit in den Städten auf dem Spiel steht, sondern die Grundpfeiler der Demokratie selbst. Die bewaffneten Soldaten vor der Union Station sind somit mehr als nur eine Momentaufnahme – sie sind ein Vorbote einer möglichen Zukunft.