Eine Kugel, abgefeuert an einem sonnigen Mittwochnachmittag auf einem College-Campus in Utah, hat in der vergangenen Woche mehr als nur das Leben des konservativen Provokateurs Charlie Kirk beendet. Sie hat den Riss, der die amerikanische Republik durchzieht, in einen gähnenden Abgrund verwandelt und eine Kaskade von Ereignissen ausgelöst, die das Fundament der Nation bis ins Mark erschüttern. Die Ermordung des 31-jährigen Gründers von Turning Point USA war nicht die Ursache, sondern der furchtbare Katalysator für eine Woche, in der die schleichende Erosion demokratischer Normen in einen offenen Systemkollaps überzugehen drohte.

Während eine digitale Meute zur Jagd auf Andersdenkende blies und von der Regierung selbst die Absolution erhielt, offenbarte die fieberhafte Suche nach dem Täter die Abgründe einer neuen, jenseits traditioneller politischer Lager verorteten Radikalisierung. Gleichzeitig nutzte die Trump-Administration die Tragödie als Vorwand, um einen lange vorbereiteten Umbau des Staates zu beschleunigen: Institutionen wie der Senat und der öffentliche Rundfunk wurden weiter ausgehöhlt, die Grenzen zwischen Militär und Polizei in den Metropolen des Landes gezielt verwischt und die Unabhängigkeit der Notenbank zur Disposition gestellt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese innere Zersetzung findet ihre Entsprechung auf der Weltbühne, wo ein massiver russischer Angriff auf Kiew die Lähmung der amerikanischen Außenpolitik entlarvte und traditionelle Allianzen weiter zerbrachen. Es war eine Woche, die von den Gespenstern der Vergangenheit heimgesucht wurde – sei es in Form von Jeffrey Epsteins verräterischem Geburtstagsbuch oder der Demontage der eigenen Präsidentschaft durch Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris – und die zugleich einen beunruhigenden Blick in eine Zukunft bot, in der politische Macht und privater Profit untrennbar verschmelzen. Am Ende dieser sieben Tage steht ein Amerika, das tiefgreifender gespalten, unberechenbarer und isolierter ist als zuvor.

Der Tod eines Provokateurs: Wie der Mord an Charlie Kirk den Krieg nach innen entfesselt

Der Schuss, der Charlie Kirk am Hals traf, während er unter einem Zelt mit der Aufschrift „American Comeback“ sprach, war kaum verhallt, als die politische Instrumentalisierung begann. An die Stelle eines Moments nationalen Innehaltens trat eine ohrenbetäubende Kakofonie aus Schuldzuweisungen und Rachedrohungen. Präsident Donald Trump selbst gab die Tonlage vor. In einer Videobotschaft aus dem Oval Office, während die Flaggen auf halbmast wehten, erklärte er den Mord nicht zum Verbrechen eines noch unbekannten Täters, sondern zur direkten Konsequenz der Rhetorik der „radikalen Linken“. Diese „Dämonisierung“, so Trump, sei „direkt verantwortlich für den Terrorismus“ im Land.

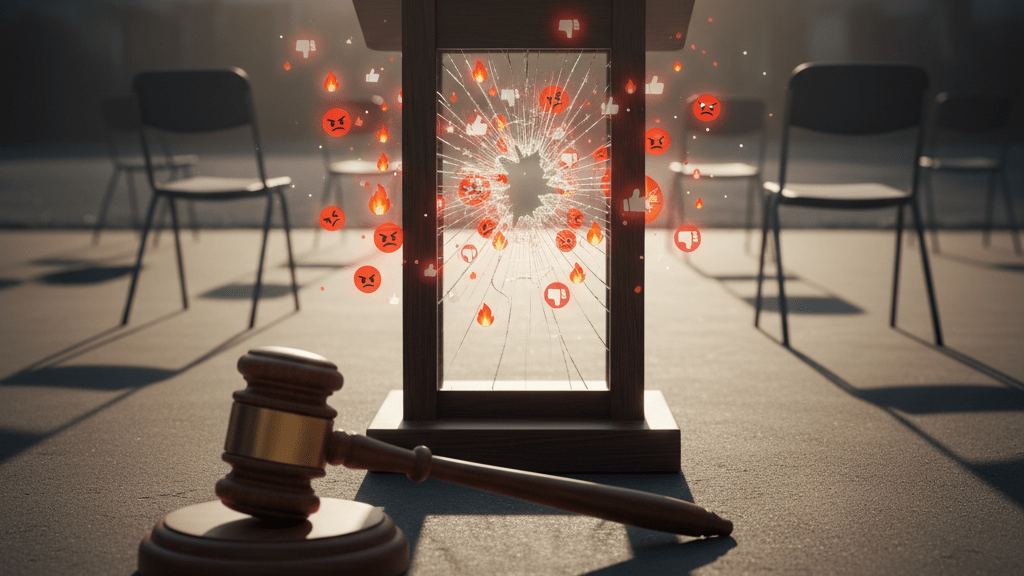

Diese präsidiale Schuldzuweisung wirkte wie ein Brandbeschleuniger in den Echokammern der Rechten. Weggefährten stilisierten Kirk zum Märtyrer, auf Fox News wurde Rache geschworen und Online-Aktivisten riefen schlicht den Kriegszustand aus. Was folgte, war eine beispiellose Welle beruflicher und sozialer Säuberungen, orchestriert von rechten Influencern wie Laura Loomer und „Libs of Tik Tok“. Ihr Mechanismus war ebenso simpel wie brutal: Jeder, der in sozialen Medien Kommentare postete, die als gefühllos oder schadenfroh interpretiert werden konnten, wurde systematisch identifiziert, sein Arbeitgeber unter öffentlichen Druck gesetzt und seine Entlassung gefordert. Innerhalb weniger Stunden verloren über ein Dutzend Menschen ihre Existenz – von einer Universitätsdekanin in Tennessee, die „NULL Mitgefühl“ gepostet hatte, bis hin zu Lehrern, Feuerwehrleuten und Bundesangestellten.

Das wahrhaft Bedrohliche an dieser Entwicklung war jedoch, dass die Regierung diese digitale Hexenjagd nicht nur duldete, sondern legitimierte und mit staatlicher Macht verstärkte. Der stellvertretende Außenminister Christopher Landau forderte die Öffentlichkeit auf, ihm Ausländer zu melden, die sich online abfällig äußerten, um „angemessene Maßnahmen“ wie die Annullierung von Visa zu ergreifen. Der Kongressabgeordnete Clay Higgins drohte damit, den Betroffenen nicht nur die Social-Media-Konten sperren, sondern auch ihre Gewerbe- und Führerscheine entziehen zu lassen. Hier wurde die Grenze zwischen der Verfolgung einer Straftat und der Bestrafung einer unliebsamen Meinung bewusst überschritten. Die Trauer um Kirk wurde zur Waffe in einem umfassenden Feldzug gegen Kritiker.

Mitten in diese aufgeheizte Atmosphäre platzte nach 33 Stunden fieberhafter Fahndung die Nachricht, die das simple Narrativ der Administration in sich zusammenbrechen ließ. Der verhaftete Verdächtige war nicht der erwartete Antifa-Agent, sondern der 22-jährige Tyler Robinson – ein unauffälliger junger Mann aus dem tiefroten, konservativen Washington County in Utah, Sohn registrierter republikanischer Eltern. Robinson, ein ehemaliger Musterschüler mit perfekten Noten, der sich zunehmend in die Welt von Videospielen zurückgezogen hatte, passte in keine politische Schablone. Die auf den am Tatort gefundenen Patronenhülsen eingravierten Botschaften verstärkten die Verwirrung nur noch: Neben einem scheinbar antifaschistischen Slogan („HEY FASCIST! CATCH!“) fanden sich Referenzen an das Videospiel „Helldivers 2“ und nihilistischer Online-Slang aus der Furry-Subkultur. Die Tat entpuppte sich als das Werk eines Täters, dessen Weltbild weniger aus einer kohärenten Ideologie als aus einem fragmentierten Mosaik von Memes und der performativen Grausamkeit des Internets zu bestehen schien. Der Mord an Charlie Kirk, dem „Architekten des Zorns“, der seine Karriere auf der Zersetzung des zivilisierten Diskurses aufgebaut hatte, offenbarte eine neue, unheimliche Form der Radikalisierung, für die das Land noch keine Sprache gefunden hat.

Der autoritäre Umbau: Trumps Feldversuche an der Demokratie

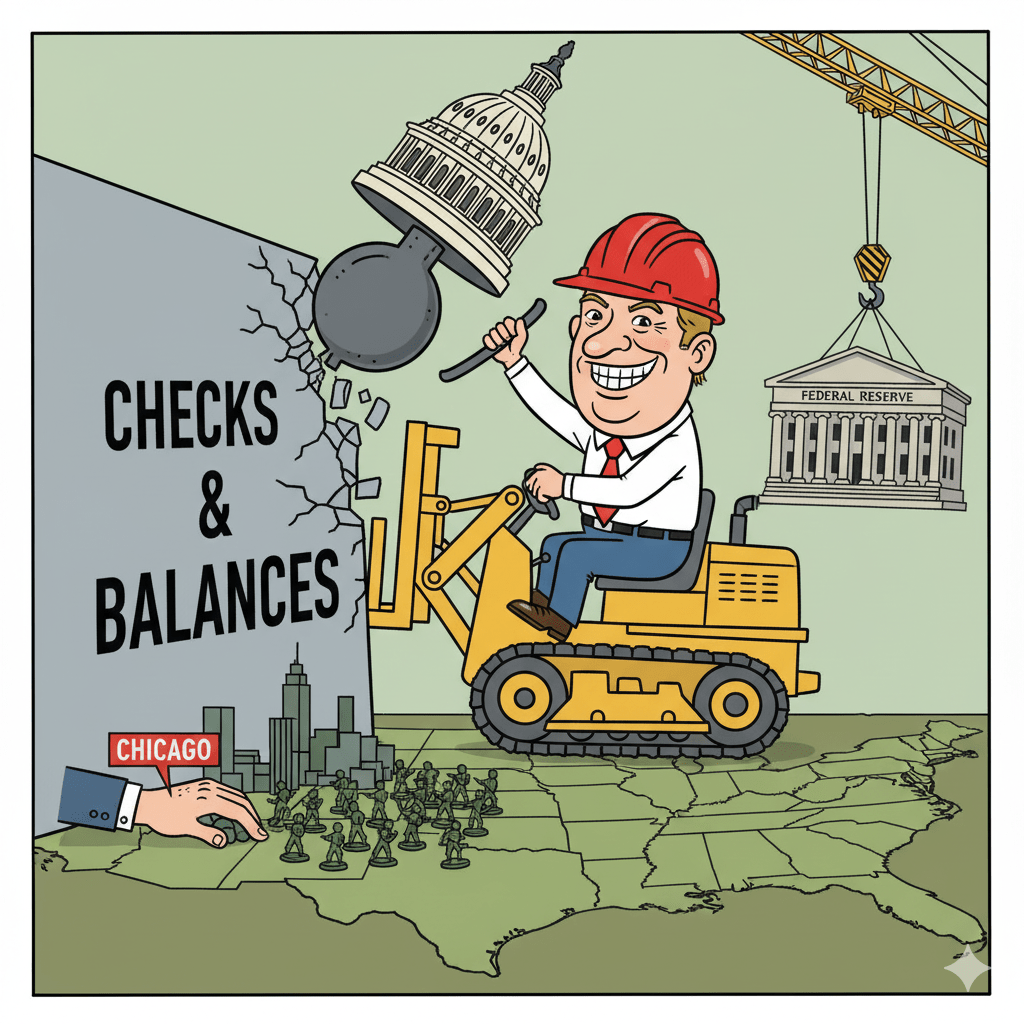

Die Reaktion auf Kirks Ermordung war kein isolierter Ausbruch, sondern fügte sich nahtlos in ein Muster, das die gesamte Woche prägte: die systematische Aushöhlung demokratischer Institutionen und die Ausweitung exekutiver Macht. An vorderster Front stand dabei die schleichende Militarisierung der Innenpolitik. Ein durchgesickerter Plan des Pentagon enthüllte die Absicht, 1.000 Nationalgardisten für langfristige Polizeiaufgaben in den demokratisch regierten Städten Louisianas einzusetzen. Eine ähnliche Operation, martialisch als „Midway Blitz“ bezeichnet, wurde in Chicago inszeniert, eine weitere für Memphis angekündigt.

Die Strategie dahinter ist ein Lehrstück über die Architektur der Macht im heutigen Amerika. Mithilfe des Rechtsinstruments „Title 32“ werden die Truppen formal unter der Kontrolle des jeweiligen republikanischen Gouverneurs belassen, während der Bund die Kosten trägt. Dies umgeht geschickt das Posse Comitatus Act, das den Einsatz des Militärs im Inland verbietet, und hebelt den Widerstand demokratischer Bürgermeister aus. Um diese Interventionen zu rechtfertigen, wird die Erzählung einer außer Kontrolle geratenen Kriminalitätswelle bemüht – eine Behauptung, die in direktem Widerspruch zu den offiziellen Statistiken steht, die gerade für Städte wie New Orleans und Memphis signifikant sinkende Kriminalitätsraten ausweisen. Die militärische Präsenz ist somit keine Antwort auf eine reale Krise; die Krise wird als Vorwand für die bereits geplante Machtdemonstration heraufbeschworen.

Parallel zur militärischen Machtprobe schritt auch die Demontage ziviler Institutionen voran. Im US-Senat zündeten die Republikaner die sogenannte „nukleare Option“ und senkten die Schwelle zur Bestätigung von hunderten Regierungsnominierten von 60 auf eine einfache Mehrheit. Begründet mit einer angeblichen Obstruktionskampagne der Demokraten, ist der Schritt der vorläufige Höhepunkt einer jahrelangen Eskalationsspirale, in der beide Parteien die Regeln zu ihren Gunsten geändert haben, sobald sie an der Macht waren. Das Ergebnis ist eine dramatische Machtverschiebung hin zur Exekutive und eine Entwertung der verfassungsmäßigen Kontrollfunktion des Senats.

Dieser Trend setzt sich auch in anderen Bereichen fort. Der von Präsident Trump forcierte Kahlschlag bei der Finanzierung des öffentlichen Rundfunks (CPB), offiziell als Kampf gegen „woke Propaganda“ deklariert, führt zur Schließung von Dutzenden lokalen Sendern. Die Ironie dabei: Die wahren Opfer sind nicht die finanzstarken Sender in liberalen Metropolen, sondern kleine Stationen in ländlichen, oft konservativen Regionen und Stammesgebieten, für die die Bundesmittel existenziell waren und die oft die einzige nicht-kommerzielle und unparteiische Informationsquelle darstellten. Wo Meinungsvielfalt versprochen wurde, entstehen mediale Monokulturen. Selbst die Unabhängigkeit der US-Notenbank, der letzten Bastion ökonomischer Vernunft, gerät unter massiven Beschuss. Trumps tägliche, lautstarke Forderung nach sofortigen Zinssenkungen, ungeachtet der steigenden Inflation, zwingt die Federal Reserve in eine Zerreißprobe und droht, ihre wichtigste Währung zu zerstören: ihre Glaubwürdigkeit.

Die Abkopplung der Eliten: Zwischen Krypto-Profiten, Börsen-Rausch und Epsteins Gespenstern

Während die Fundamente des Staates erodieren, scheint sich die amerikanische Elite in eine Parallelwelt zu verabschieden, die von den Sorgen des Alltags unberührt bleibt. Nichts illustrierte diese Abkopplung deutlicher als die Veröffentlichung von Jeffrey Epsteins privatem Geburtstagsbuch aus dem Jahr 2003 durch den Kongress. Auf 238 Seiten entfaltet sich das Zeugnis einer hermetischen Welt, in der die Verbrechen des Sexualstraftäters ein offenes Geheimnis waren, das mit zotigen Witzen und anzüglichen Zeichnungen quittiert wurde. Die Dokumente belegen, wie JPMorgan Chase, Amerikas größte Bank, Epstein jahrelang als „Superclient“ hofierte, ihm half, seine Finanzen zu verschleiern und systematisch alle internen Warnungen vor seinen kriminellen Aktivitäten ignorierte, weil er der Bank Zugang zu Milliardendeals und einflussreichen Persönlichkeiten wie Bill Gates oder Sergey Brin verschaffte.

Der brisanteste Beitrag im Buch trägt die mutmaßliche Unterschrift von Donald Trump und zeigt eine anzügliche Zeichnung mit der Widmung: „möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein“. Trotz der vehementen Dementis des Weißen Hauses legten Vergleiche mit Trumps Handschrift aus dieser Zeit eine verblüffende Ähnlichkeit nahe und stürzten die Präsidentschaft in eine Glaubwürdigkeitskrise.

Die Episode wirft ein Schlaglicht auf eine Kultur der Straflosigkeit, die sich in der zweiten Trump-Amtszeit auf neue Weise manifestiert: der ungenierten Verschmelzung von politischer Macht und privatem Profit. Die Präsidentenfamilie, angeführt von den Söhnen Eric, Donald Jr. und Barron, vollzieht einen radikalen Schwenk vom Immobiliengeschäft hin zu einem milliardenschweren Krypto-Imperium. Dabei agieren sie in einem perfekt choreografierten Zusammenspiel mit dem Präsidenten. Während dieser Gesetze wie den „GENIUS Act“ erlässt, der einen klaren rechtlichen Rahmen für Stablecoins schafft, stehen die Firmen seiner Söhne wie World Liberty Financial bereit, um genau diese Nische mit ihren Produkten zu füllen. Dieser systemische Interessenkonflikt geschieht mit einer Offenheit, die selbst erfahrene Beobachter als beispiellos bezeichnen.

Diese Realität der Eliten steht in krassem Kontrast zum Alltag von Millionen Amerikanern. Während die Wall Street, angetrieben von einem KI-Hype, neue Rekorde feiert, kämpfen Familien mit explodierenden Preisen für Grundnahrungsmittel und Energie. Die Konsumentenstimmung befindet sich auf einem Tiefpunkt. Der Arbeitsmarkt, gefangen in einer technologischen Aufrüstungsspirale, in der Jobsuchende mit KI-Hilfe Bewerbungen an KI-Filter von Unternehmen schicken, ist zu einem kafkaesken Labyrinth der Entfremdung geworden. Gleichzeitig droht eine Kostenexplosion im Gesundheitssystem, da neue Zölle auf Medikamente aus Europa die Preise in die Höhe treiben und gleichzeitig die erweiterten Subventionen des Affordable Care Act (ACA) auslaufen sollen – eine politisch gewollte doppelte Belastung für die Bürger.

Die Neuordnung der Welt: Amerikas Rückzug und das globale Machtvakuum

Die nach innen gerichtete, von persönlichen Deals und erratischen Impulsen geprägte Politik der Trump-Administration hinterlässt auf der Weltbühne ein gefährliches Vakuum. Ein massiver russischer Luftangriff auf die Ukraine am 7. September, der erstmals auch das Regierungsviertel in Kiew direkt traf, wurde zur Feuertaufe dieser neuen Realität. Moskau testete damit präzise die Entschlossenheit eines gespaltenen Westens. Während europäische Führer wie Ursula von der Leyen und Emmanuel Macron mit Entsetzen reagierten und Konsequenzen forderten, wirkten Trumps knappe Zusagen für neue Sanktionen hohl und unglaubwürdig. Es ist das wiederkehrende Muster einer „America First“-Politik, die Stärke markieren will, aber nicht bereit ist, die Kosten und die Verantwortung globaler Führung zu tragen.

Dieser Rückzug ermutigt nicht nur Amerikas Gegner, sondern zwingt auch seine Verbündeten, eigene Wege zu gehen oder sich dem Druck Washingtons zu beugen. Brasilien sah sich während des historischen Prozesses gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro massivem Druck aus Washington ausgesetzt, das mit Strafzöllen und Sanktionen gegen den leitenden Richter versuchte, das Verfahren zu beeinflussen. Brasiliens Justiz hielt stand und brach mit der landeseigenen Kultur der Straflosigkeit, doch der Konflikt mit dem mächtigsten Verbündeten schwelt weiter.

Südkorea erlebte die Widersprüchlichkeit amerikanischer Politik auf brutale Weise. Nachdem südkoreanische Konzerne auf Drängen Washingtons Milliarden in den Aufbau von Batteriefabriken in den USA investiert hatten, wurden hunderte ihrer hochqualifizierten Facharbeiter bei einer Razzia in Georgia in Handschellen abgeführt – weil sie mit unzureichenden Visa arbeiteten, für deren Reform sich die USA seit Jahren sperren. Der Vorfall löste in Seoul eine Welle der Empörung aus und wurde als nationale Demütigung empfunden. Er entlarvt den Kernwiderspruch einer Politik, die ausländisches Kapital will, aber die dafür notwendigen Menschen wie Kriminelle behandelt.

Die Administration verfolgt dabei einen paradoxen „nationalistischen Internationalismus“. Statt auf traditionelle Allianzen zu setzen, baut sie ein globales Netzwerk illiberaler und autoritär gesinnter Bewegungen auf und mischt sich direkt in die inneren Angelegenheiten demokratischer Partner wie Polen oder Großbritannien ein, um ideologisch nahestehende Kräfte zu fördern.

Am Ende der Woche steht die Erkenntnis, dass der Schuss von Utah lediglich ein Symptom war. Er hat die tiefen Pathologien einer Supermacht offengelegt, die dabei ist, ihre eigenen institutionellen, sozialen und globalen Fundamente zu demontieren. Die drängendste Frage ist nicht mehr, wer den Abzug gedrückt hat, sondern ob eine Nation, die nicht einmal mehr gemeinsam trauern kann, überhaupt noch in der Lage ist, die Fliehkräfte, die sie zu zerreißen drohen, aufzuhalten.