Ein Schuss in Utah hallt durch ein zerrissenes Land. Ein Late-Night-Moderator verstummt. Ein Präsident macht Außenpolitik zum Familiengeschäft. Die vergangene Woche vom 15. bis 21. September 2025 war keine gewöhnliche Nachrichtenwoche. Sie war eine Demonstration der Macht, eine Zurschaustellung der Methode Trump 2.0. In seiner zweiten Amtszeit geht es nicht mehr nur um Tabubrüche und erratische Tweets. Wir erleben den systematischen, präzise orchestrierten Angriff auf die Grundfesten der amerikanischen Demokratie: auf die Unabhängigkeit der Justiz, die Freiheit der Presse, die Integrität der Wissenschaft und die Normen des Rechtsstaats. Die Ereignisse dieser Woche sind keine isolierten Krisen; sie sind die Symptome eines fieberhaften Zustands, in dem die Wahrheit zur Verhandlungsmasse verkommt und Institutionen zu Waffen im Dienst einer Agenda werden. Es ist die Geschichte eines Amerikas, das sich im Eiltempo von den Prinzipien verabschiedet, die es einst definierten.

Nach dem Schuss von Utah: Eine Nation zwischen Trauer und Vergeltung

Der tödliche Schuss auf den konservativen Aktivisten Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University war der Funke, der das Pulverfass der amerikanischen Polarisierung zur Explosion brachte. Anstatt einen Moment nationaler Einkehr zu schaffen, riss die Tat tiefere Gräben und offenbarte zwei unvereinbare Visionen für die Zukunft des Landes.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Auf der einen Seite stand Utahs republikanischer Gouverneur Spencer Cox, der mit Tränen in den Augen an seine Nation flehte, diesen Moment des Horrors als eine letzte „Abzweigung“ aus der Spirale von Hass und Gegengewalt zu begreifen. Cox, der seine politische Karriere auf der Initiative „Disagree Better“ (Besser widersprechen) aufgebaut hat, warnte davor, dass politische Gewalt metastasiere, weil man immer mit dem Finger auf die andere Seite zeigen könne. Seine Reaktion war der verzweifelte Versuch, die letzten Brücken des zivilen Diskurses zu retten, ein Appell an Mäßigung und Selbstreflexion in einem Land, das er von den sozialen Medien als einem „Krebsgeschwür für unsere Gesellschaft“ vergiftet sieht. Die Tragödie wurde für ihn persönlich, als sich herausstellte, dass der mutmaßliche Täter, der 22-jährige Tyler Robinson, aus Utah stammte und damit das Selbstbild des Staates als eine vom Rest des Landes abgeschirmte „Festung der Zivilität“ zerstörte.

Auf der anderen Seite stand Präsident Donald Trump, der aus dem Oval Office nicht versöhnte, sondern anklagte. Noch bevor die Ermittlungen entscheidende Fakten liefern konnten, stand für ihn und seine Administration der Schuldige fest: die „radikale Linke“. Die Tragödie wurde umgehend zur Waffe geschmiedet, zu einer politischen Chance, die eigene Basis zu mobilisieren und ein härteres Vorgehen gegen die Opposition zu legitimieren. Vizepräsident JD Vance übernahm symbolträchtig Kirks Podcast, um von dort aus den Rachefeldzug zu organisieren. Hochrangige Berater wie Stephen Miller versprachen, liberale Gruppen zu „entwurzeln und zerschlagen“ und kündigten an, „jede Ressource“ der Regierung zu nutzen, um ein angebliches linkes Terrornetzwerk zu „eliminieren und zu zerstören“.

Die Komplexität der Realität wurde dabei gezielt ignoriert. Während Gouverneur Cox den Täter als Träger einer „linken Ideologie“ beschrieb, der sich in den „dunklen Ecken des Internets“ radikalisiert habe, zeichnen die Fakten ein widersprüchliches Bild. Tyler Robinson, ein hochintelligenter Musterschüler aus konservativ-republikanischem, mormonisch geprägtem Elternhaus, war als parteilos registriert und hatte nie gewählt. Seine Geschichte ist weniger die einer politischen Radikalisierung als die eines dramatischen persönlichen Absturzes, geprägt von sozialer Isolation und dem Rückzug in die virtuelle Welt der Videospiele. Er wurde zur Projektionsfläche, zu einer leeren Hülle, die von beiden Seiten mit ihren jeweiligen Feindbildern gefüllt wurde, während die Wahrheit über seine Motive im Lärm der Schuldzuweisungen unterging.

Der Preis der Stille: Wie das Weiße Haus Kritiker zum Schweigen bringt

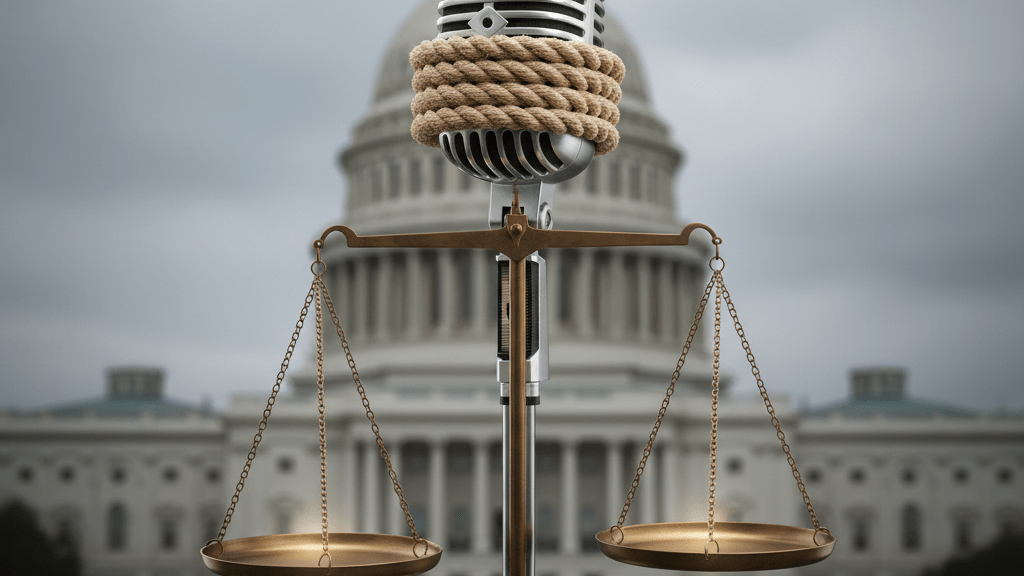

Die politische Instrumentalisierung des Kirk-Attentats ist die Fortsetzung einer Strategie, die in dieser Woche eine neue Eskalationsstufe erreichte: die systematische Zähmung der vierten Gewalt. Die „unbefristete“ Absetzung der Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live!“ durch den Sender ABC war kein isolierter Vorfall, sondern die öffentliche Manifestation eines neuen Machtarrangements zwischen der Regierung und den Medienkonzernen.

Die Mechanik der Demontage ist ein Lehrstück in moderner Machtausübung. Als Kimmel nach dem Kirk-Attentat der „MAGA-Gang“ vorwarf, die Tragödie politisch zu instrumentalisieren, diente dies als willkommener Anlass, ein Exempel zu statuieren. Der entscheidende Akteur war Brendan Carr, der von Trump installierte Vorsitzende der Medienaufsichtsbehörde FCC. In einem Podcast formulierte er eine kaum verhüllte Drohung an ABC und den Mutterkonzern Disney: Man könne die Sache „auf die leichte oder die harte Tour“ regeln; entweder das Unternehmen ergreife selbst Maßnahmen, oder die FCC werde aktiv.

Diese Drohung, gestützt auf die Macht der FCC über Sendelizenzen und die Genehmigung milliardenschwerer Fusionen, verfehlte ihre Wirkung nicht. Zuerst kündigten die Medienkonzerne Nexstar und Sinclair – die einen Großteil der lokalen ABC-Partnerstationen betreiben und selbst auf die Gunst der FCC angewiesen sind (Nexstar etwa für die Übernahme von Tegna) – an, Kimmels Show aus dem Programm zu nehmen. Unter diesem Druck kapitulierte ABC schließlich und setzte die Sendung ab. Der Staat zensierte nicht direkt; er schuf ein Klima der Angst, in dem die Konzerne aus wirtschaftlicher Vernunft die Selbstzensur wählten.

Dieses Vorgehen folgt einem erprobten Drehbuch. Nur wenige Monate zuvor wurde Stephen Colberts „Late Show“ bei CBS abgesetzt, offiziell aus finanziellen Gründen. Doch auch hier stand eine vom Wohlwollen der FCC abhängige Fusion des Mutterkonzerns Paramount im Raum. Trump selbst brüstete sich mit Colberts Abgang und kündigte an, Kimmel sei der Nächste – eine Prophezeiung, die sich nun erfüllte.

Dieser Zermürbungskrieg wird an einer weiteren Front geführt: den Gerichtssälen. Mit einer Klage über 15 Milliarden Dollar gegen die „New York Times“ versucht Trump nicht primär, einen Prozess zu gewinnen, dessen Erfolgsaussichten unter dem geltenden „Actual Malice“-Standard verschwindend gering sind. Das strategische Ziel ist der Supreme Court. Die Klage ist das Vehikel, um das Grundsatzurteil New York Times v. Sullivan von 1964 zu kippen, das seit über einem halben Jahrhundert als juristischer Schutzschild für kritischen Journalismus dient. Sollte dies gelingen, würde es die Machtbalance zwischen Presse und Regierung entscheidend zugunsten der Exekutive verschieben und investigativen Journalismus in seiner Existenz bedrohen.

Der National-Sicherheits-Basar: Wenn Außenpolitik zum Familiengeschäft wird

Die Erosion der demokratischen Normen im Inneren spiegelt sich in einer Außenpolitik wider, die zunehmend den Anschein eines privaten Geschäftsmodells annimmt. Nationale Sicherheitsinteressen werden zur Verhandlungsmasse für den Profit des innersten Zirkels um den Präsidenten.

Ein besonders eklatantes Beispiel ist ein Pakt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (V.A.E.), der den Verdacht einer stillschweigenden Gegenleistung nährt. Im Mai investierte eine von Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan – dem Sicherheitsberater und Lenker der Staatsfonds der V.A.E. – kontrollierte Firma zwei Milliarden Dollar in ein Krypto-Start-up, das von den Familien Trumps und seines Nahost-Gesandten Steve Witkoff gegründet wurde. Nur zwei Wochen später stimmte das Weiße Haus einem Deal zu, der den Emiraten Zugang zu modernsten amerikanischen KI-Chips sichert – eine radikale Abkehr von der bisherigen Politik, die dies aufgrund der engen Verbindungen der V.A.E. zu China blockiert hatte. Kritische Stimmen im Nationalen Sicherheitsrat, die diesen Schritt verhindern wollten, wurden nach einem Besuch des Scheichs in Washington kurzerhand entlassen. Die Verquickung von privaten Profiten und staatlichen Entscheidungen ist hier so offensichtlich, dass die traditionelle Trennlinie zwischen öffentlichem Dienst und persönlicher Bereicherung nicht nur verwischt, sondern gezielt eingerissen wird.

Dieses transaktionale Weltbild prägt auch den Umgang mit China in der Causa TikTok. Ein breiter, parteiübergreifender Konsens im Kongress hatte ein Gesetz verabschiedet, das den chinesischen Mutterkonzern ByteDance zum Verkauf der App zwingen sollte, um die Daten von 170 Millionen Amerikanern und den mächtigen Algorithmus vor dem Zugriff Pekings zu schützen. Doch Trump, der sich nun als „großer Star“ auf der Plattform feiert, hat eine 180-Grad-Wende vollzogen und treibt einen Deal voran, der die nationale Sicherheit für handelspolitische Zugeständnisse opfert. Eine im Weißen Haus diskutierte Option würde es ByteDance sogar erlauben, die Kontrolle über den entscheidenden Empfehlungsalgorithmus zu behalten und ihn lediglich an die neue US-Firma zu lizenzieren – eine Farce, die das ursprüngliche Sicherheitsanliegen ad absurdum führen würde.

Auch die traditionellen Allianzen werden diesem Basar-Prinzip unterworfen. Europas Sicherheit wird zur Verhandlungsmasse in einem von Trump inszenierten Spiel. Seine Forderung an die NATO-Partner, als Bedingung für neue Russland-Sanktionen einen sofortigen und vollständigen Stopp russischer Ölimporte sowie massive Strafzölle gegen China zu verhängen, ist eine bewusst gestellte, unerfüllbare Falle. Sie zielt darauf ab, die europäischen Partner als unzuverlässig und unwillig darzustellen, um den amerikanischen Rückzug aus der Verantwortung zu legitimieren. Putins militärische Nadelstiche, wie die jüngsten Drohnenschwärme über Polen, sind präzise kalibrierte Tests, die ausloten, wie weit dieses von Washington geschaffene Machtvakuum bereits reicht. Selbst traditionell enge Partner wie Großbritannien sehen sich gezwungen, auf eine Politik der „Ego-Management-Diplomatie“ zu setzen und dem Präsidenten mit einem beispiellosen zweiten Staatsbesuch zu schmeicheln, in der Hoffnung, handfeste Interessen in einer post-Brexit-Welt zu sichern, in der die „besondere Beziehung“ zu einer asymmetrischen Notwendigkeit geworden ist.

Amerikas fieberhafter Abschied von der Vernunft

Der Angriff auf etablierte Normen erfasst alle Bereiche der Gesellschaft und des Staates. Unter Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. vollzieht sich ein systematischer Feldzug gegen die evidenzbasierte Medizin. Schlüsselbehörden wie die FDA und die CDC werden gezielt entkernt, indem renommierte Wissenschaftler aus entscheidenden Gremien entfernt und durch handverlesene Skeptiker und Kritiker der bisherigen Gesundheitspolitik ersetzt werden. Der Zweifel wird zur Waffe: Indem die Administration gezielt seltene, unbestätigte Meldungen über Impfnebenwirkungen aus einer offenen Meldedatenbank herausgreift und ihnen eine große Bühne bietet, während der statistische Kontext von Millionen sicher verabreichter Dosen ausgeblendet wird, untergräbt sie gezielt das Vertrauen in die Wissenschaft.

Diese Missachtung von Expertise und etablierten Prozessen zeigt sich auch an anderer Stelle. Die Justiz wird systematisch zu einem Instrument der persönlichen Rache umfunktioniert. Der Fall des entlassenen Staatsanwalts Erik S. Siebert, der seinen Job verlor, weil er sich weigerte, politisch motivierte Anklagen gegen Trumps Gegner wie Letitia James und James Comey zu erheben, sendet eine unmissverständliche Botschaft an jeden Staatsanwalt im Land: Nicht das Gesetz, sondern die bedingungslose Loyalität zum Präsidenten ist das entscheidende Kriterium. Währenddessen genießt ein treuer Gefolgsmann wie Tom Homan, Trumps „Grenz-Zar“, trotz erdrückender Indizien für Bestechlichkeit den vollen Schutz des Apparats.

Selbst das physische Erscheinungsbild der Macht wird dem Willen des Präsidenten unterworfen. Das 200-Millionen-Dollar-Projekt zum Bau eines opulenten Ballsaals auf dem Südrasen des Weißen Hauses wird unter Umgehung der zuständigen Aufsichtsbehörden durchgedrückt. Durch die Ernennung eines loyalen Mitarbeiters zum Vorsitzenden der Planungskommission und juristische Winkelzüge werden vollendete Tatsachen geschaffen, bevor eine unabhängige Prüfung überhaupt stattfinden kann. „Das Haus des Volkes“ wird zum persönlichen Denkmal des Präsidenten, finanziert aus nicht offengelegten privaten Spenden.

Der zerbrochene Traum: Amerikas neue Unsichtbare

Unter der Oberfläche der politischen Machtkämpfe frisst sich ein stiller Riss durch das soziale Gefüge Amerikas. Trotz einer offiziell niedrigen Arbeitslosenquote hat sich eine neue Form der Langzeitarbeitslosigkeit etabliert, die vor allem jene trifft, die sich bislang in Sicherheit wähnten: die gut ausgebildete Mittelschicht. Mehr als jeder vierte Arbeitslose ist seit über sechs Monaten ohne Job, ein Höchststand seit der Pandemie. Das neue Gesicht dieser Krise ist der Hochschulabsolvent. Machte diese Gruppe vor einem Jahrzehnt noch ein Fünftel der Langzeitarbeitslosen aus, ist es heute bereits ein Drittel.

Die Gründe sind eine toxische Mischung aus technologischer Disruption und politischen Weichenstellungen. Die neue Welle der künstlichen Intelligenz automatisiert erstmals in großem Stil Wissensarbeit in Bereichen wie IT, Marketing und Recht. Gleichzeitig führt die von der Trump-Regierung geschaffene wirtschaftliche Unsicherheit zu einem Einstellungsstopp in vielen Unternehmen, was einen erstarrten „Low-hire, low-fire“-Arbeitsmarkt schafft. Wer einmal aus diesem System herausfällt, findet kaum einen Weg zurück.

Diese Entwicklung wird durch eine neue Einwanderungspolitik konterkariert, die am 19. September per Dekret erlassen wurde und das amerikanische Versprechen neu definiert. Mit einer jährlichen Gebühr von 100.000 Dollar für das H-1B-Visum für hochqualifizierte Fachkräfte wird eine Brandmauer für Talente errichtet. Gleichzeitig wird eine „Gold Card“ für Millionäre eingeführt, die sich für eine „Spende“ von einer Million Dollar einen beschleunigten Weg zur Aufenthaltsgenehmigung kaufen können. Das meritokratische Ideal, das Amerikas Innovationskraft begründete, wird durch ein plutokratisches ersetzt. Der amerikanische Traum ist nicht mehr nur in Gefahr, er hat jetzt ein Preisschild. Die Botschaft dieser Woche ist ebenso klar wie verheerend: In Trumps Amerika sind Prinzipien verhandelbar, Institutionen formbar und die Wahrheit eine Frage der Perspektive – oder des Preises.