Ein Stuhl bleibt leer. In den überhitzten Aulen amerikanischer High Schools, in den Gemeindesälen, die einst als Kathedralen der Basisdemokratie galten, klafft eine Lücke. Es ist die Lücke, die ein Kongressabgeordneter hinterlässt, der den Dialog mit seinen Wählern fürchtet. Im Amerika des Jahres 2025, unter der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump, ist diese Leere mehr als nur die Abwesenheit einer Person. Sie ist ein Symptom für einen tiefer liegenden Bruch im politischen Körper der Nation. Während eine Welle des Zorns über das Land rollt, ausgelöst durch eine radikale Regierungspolitik, die das soziale Netz des Landes zu zerreißen droht, ziehen sich Dutzende republikanische Volksvertreter in den Schutzraum digitaler Monologe zurück. Ihre strategische Flucht vor der direkten Konfrontation ist jedoch mehr als nur eine Taktik zur Schadensbegrenzung. Sie markiert eine tiefgreifende Krise der Repräsentation und beschleunigt die Erosion eines fundamentalen Pfeilers des bürgerlichen Diskurses. In dem Vakuum, das sie hinterlassen, formiert sich nicht nur der politische Gegner, sondern es stellt sich auch eine fundamentale Frage: Was geschieht mit einer Demokratie, wenn das Gespräch zwischen Regierenden und Regierten verstummt?

Anatomie einer Volkswut

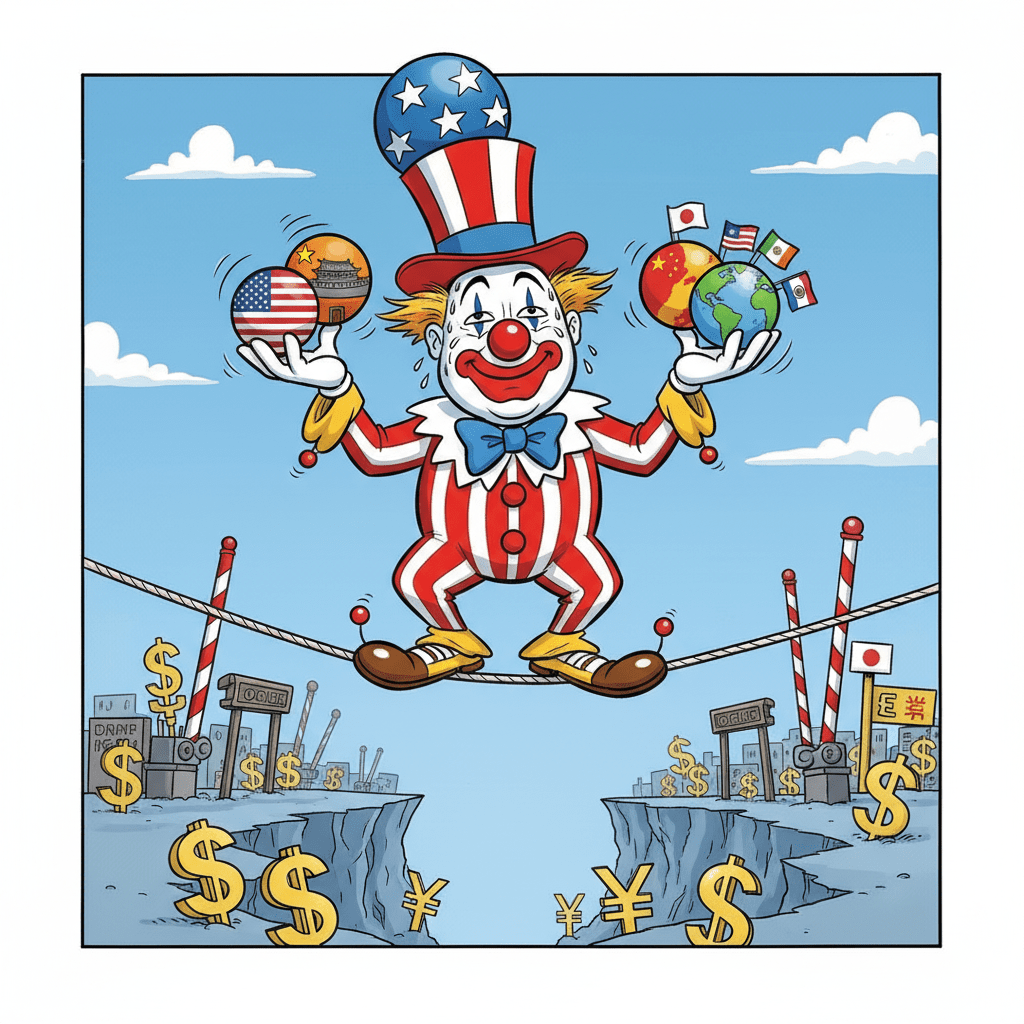

Um die aufgeladene Atmosphäre in den wenigen stattfindenden Bürgerversammlungen zu verstehen, muss man den Blick nach Washington richten. Der Zorn der Bürger ist kein abstraktes Gefühl; er hat einen Namen und eine Nummer: „One Big Beautiful Bill“. So nennt der Präsident sein Gesetzeswerk, das im Kern eine massive Umverteilung von unten nach oben zementiert. Es verlängert nicht nur die umstrittenen Steuererleichterungen von 2017, die vor allem Unternehmen und den Reichsten zugutekamen, sondern finanziert dies durch drakonische Kürzungen bei Programmen, die das Fundament des Alltags für Millionen bilden. Es geht um Medicaid, die Krankenversicherung für Geringverdiener, die in vielen ländlichen Regionen das Überleben von Krankenhäusern sichert. Es geht um das SNAP-Programm, das Lebensmittelhilfen für Familien bereitstellt, und es geht um die finanzielle Unterstützung für Veteranen, die nach ihrem Dienst für das Land auf Hilfe angewiesen sind.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Verstärkt wird dieser Unmut durch die Rolle des Tech-Milliardärs Elon Musk, der von Trump mit der Leitung einer neuen „Abteilung für Regierungseffizienz“ (DOGE) betraut wurde. Unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung und Effizienzsteigerung treibt Musk einen Kahlschlag in der Bundesverwaltung voran, der nicht nur als Angriff auf den Staatsdienst, sondern auch als Bedrohung für die Lebensgrundlage unzähliger Menschen wahrgenommen wird. Die Bürger, die sich in den Town Halls zu Wort melden, sprechen nicht über abstrakte Haushaltszahlen. Sie erzählen von der Angst, ihre Krankenversicherung zu verlieren, von steigenden Preisen durch neue Zölle und von der Sorge um die Zukunft ihrer Kinder in einem Land, das die Reichen belohnt und die Bedürftigen im Stich lässt. Es ist ein Aufschrei, der aus dem Gefühl einer tiefen Ungerechtigkeit geboren wird – dem Gefühl, dass ein Vertrag zwischen dem Staat und seinen Bürgern einseitig aufgekündigt wurde.

Das Echo der Geschichte: Die Tea Party im Zerrspiegel

Die Bilder von schreienden Bürgern, die ihre gewählten Vertreter zur Rede stellen, wecken unweigerlich Erinnerungen. Es ist das Echo des Jahres 2009, als die aufkommende Tea-Party-Bewegung die Town Halls der Demokraten in Arenen des Protests gegen Barack Obamas Gesundheitsreform verwandelte. Die Parallelen sind frappierend: die rohe Emotion, das Gefühl des Kontrollverlusts, der Vorwurf, die Regierung in Washington habe den Kontakt zur Lebensrealität der Menschen verloren. Doch bei genauerer Betrachtung erweist sich die heutige Situation als ein Zerrspiegelbild der damaligen Ereignisse.

War die Tea Party ein Aufstand von rechts gegen eine als zu progressiv empfundene Regierung, so formiert sich heute der Widerstand von der anderen Seite des Spektrums gegen eine als rücksichtslos empfundene konservative Agenda. Damals wie heute speist sich die Energie aus der Sorge um fundamentale Lebensbereiche – damals die Gesundheitsversorgung, heute das gesamte soziale Netz. Und damals wie heute wird der Authentizität des Protests von der Gegenseite die Legitimität abgesprochen. Während die Obama-Regierung die Tea-Party-Demonstranten als „fabrizierten Zorn“ abtat, diffamiert die Trump-Administration die heutigen Kritiker als „bezahlte Unruhestifter“ und „professionelle Demonstranten“. Diese rhetorische Abwehrschlacht dient einem klaren Zweck: Sie soll den Protest als künstlich und illegitim darstellen, um sich nicht mit seinen inhaltlichen Anliegen auseinandersetzen zu müssen. Doch sie offenbart vor allem die Angst vor einer Bewegung, die das Potenzial hat, die politische Landschaft ähnlich nachhaltig zu verändern, wie es einst die Tea Party tat.

Die Festung des Schweigens: Republikanische Abwehrstrategien

Angesichts dieses Sturms der Entrüstung hat sich die republikanische Parteiführung für eine Strategie der Abschottung entschieden. Der Vorsitzende des Wahlkampfkomitees der Republikaner im Repräsentantenhaus, Richard Hudson, gab eine unmissverständliche Anweisung aus: keine Town Halls mehr in Person. Die Begründung klingt zunächst plausibel: Man wolle demokratischen Aktivisten keine Bühne für negative Schlagzeilen bieten und die Stimmen der „echten“ Wähler nicht untergehen lassen. Stattdessen werden kontrollierte Formate wie Telefonkonferenzen oder Facebook-Live-Events empfohlen, bei denen Fragen vorab gefiltert und kritische Stimmen stumm geschaltet werden können.

Doch diese Flucht in den digitalen Schutzraum erweist sich als trügerisch. Selbst in diesen moderierten Formaten brechen die Sorgen der Bürger durch. Die Strategie der Vermeidung hat zudem einen hohen Preis: Sie nährt das Narrativ der Feigheit und der Arroganz der Macht. Jeder abgesagte Termin, jede unbeantwortete Anfrage wird zum Beweisstück für die Anklage, dass die Abgeordneten sich vor der Verantwortung drücken.

Innerhalb der Partei ist diese Strategie jedoch nicht unumstritten. Es gibt Abgeordnete wie Mike Flood aus Nebraska oder Mark Alford aus Missouri, die sich dem Diktat der Parteiführung widersetzen und weiterhin den direkten Kontakt suchen, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Während Floods Veranstaltungen regelmäßig in Schreiduellen enden, gelingt es Alford, einem ehemaligen Fernsehmoderator, durch seine ruhige und respektvolle Art, eine vergleichsweise zivile Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Diese Beispiele zeigen, dass die Persönlichkeit und Kommunikationsfähigkeit des Einzelnen in einem hochpolarisierten Umfeld durchaus einen Unterschied machen können. Doch sie bleiben die Ausnahme in einer Partei, die sich mehrheitlich für den Rückzug in eine selbstgewählte Isolation entschieden hat.

Die Gegenoffensive: Demokraten besetzen das verlassene Feld

Die Demokraten haben die strategische Bedeutung des leeren Stuhls sofort erkannt. Sie interpretieren die Flucht der Republikaner als politisches Geschenk und haben eine landesweite Gegenoffensive gestartet. Anstatt nur aus der Ferne zu kritisieren, reisen demokratische Abgeordnete gezielt in die Wahlkreise ihrer republikanischen Kollegen, um dort selbst Town Halls abzuhalten. Diese Veranstaltungen, oft in Kooperation mit lokalen Aktivistengruppen wie „Indivisible“, dienen einem doppelten Zweck.

Einerseits füllen sie das von den Republikanern hinterlassene Vakuum und geben den frustrierten Bürgern ein Ventil und eine Stimme. Andererseits sind sie ein hochwirksames Instrument, um die Abwesenheit des eigentlichen Amtsinhabers medienwirksam zu inszenieren und ihn als jemanden darzustellen, der sich vor seinen eigenen Wählern versteckt. Die Strategie zeigt bereits erste Erfolge. In einigen Fällen hat der öffentliche Druck, der durch diese „Ersatz-Town-Halls“ erzeugt wurde, republikanische Abgeordnete dazu bewogen, sich in Briefen an die eigene Parteiführung gegen die härtesten Kürzungen, etwa bei Medicaid, auszusprechen. Auch wenn diese Taktik nicht jeden Wahlkreis in einen demokratischen umwandeln wird, so beweist sie doch die Macht des direkten Dialogs – selbst wenn er von einem Stellvertreter geführt wird.

Die Erosion des Gesprächs: Ein Ausblick

Was wir derzeit in den USA beobachten, ist mehr als nur der übliche politische Schlagabtausch. Es ist das Knirschen im Gebälk der repräsentativen Demokratie. Die Town Hall war traditionell der Ort, an dem der Gesellschaftsvertrag zwischen Wählern und Gewählten erneuert wurde – ein oft lauter und ungemütlicher, aber essenzieller Prozess. Wenn eine Seite diesen Dialog systematisch verweigert, erodiert nicht nur das Vertrauen, sondern es geht auch ein zentraler Mechanismus der politischen Kurskorrektur und der gesellschaftlichen Selbstverständigung verloren.

Der Streit darüber, ob die Proteste authentisch sind oder inszeniert, verdeckt dabei die eigentliche Gefahr. Unabhängig von der Motivation der Teilnehmer offenbart die Heftigkeit der Reaktionen eine tiefe Kluft zwischen den politischen Entscheidungen in Washington und den Lebensrealitäten im Land. Diese Kluft durch Schweigen zu überbrücken, ist eine Illusion. Die Republikanische Partei steht vor einer Zerreißprobe: Folgt sie dem Ruf nach Abschottung und riskiert, den Kontakt zu einer wachsenden Zahl von Bürgern endgültig zu verlieren? Oder findet sie einen Weg, sich dem Sturm zu stellen und den Dialog wieder aufzunehmen, auch wenn er schmerzhaft ist? Die Antwort auf diese Frage wird nicht nur über das Schicksal der Zwischenwahlen 2026 entscheiden. Sie wird auch zeigen, wie viel Substanz noch in einem der ältesten demokratischen Versprechen Amerikas steckt: der Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Der leere Stuhl in der Aula ist eine Warnung. Es liegt an den Politikern, ihn wieder zu besetzen, bevor die Stille zwischen ihnen und den Bürgern ohrenbetäubend wird.