Die Zahlen sind unmissverständlich und sie sind alarmierend. Parkinson, einst als relativ seltene Alterserscheinung abgetan, ist zur am schnellsten wachsenden neurologischen Erkrankung der Welt avanciert. Die globalen Fallzahlen haben sich in den letzten 25 Jahren mehr als verdoppelt und Prognosen deuten auf einen weiteren dramatischen Anstieg hin, mit Schätzungen von über 25 Millionen Betroffenen bis 2050.

Angesichts dieser eskalierenden Kurve, die Experten bereits als „Parkinson-Pandemie“ bezeichnen, zerbröckelt das alte Paradigma, die Krankheit primär als genetisches Schicksal oder unausweichliche Folge des Alterns zu betrachten. Zwar spielt das Alter eine Rolle, und etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle lassen sich auf vererbte Mutationen zurückführen. Doch die überwältigende Mehrheit der Diagnosen gilt als „sporadisch“, ohne bekannte genetische Ursache.

Diese Lücke füllt sich zusehends mit einer wachsenden Evidenzlast, die in eine andere, weitaus beunruhigendere Richtung weist: Parkinson scheint in vielen Fällen eine menschengemachte Krankheit zu sein, ein Produkt unserer modernen Lebensweise, unserer Ernährung und vor allem der chemischen Belastung unserer Umwelt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Während die Wissenschaft beginnt, die Mechanismen dieser externen Angriffe auf unser Nervensystem zu entschlüsseln – von den frühesten Spuren im Darm bis zu den spezifischen Giften in unserer Nahrungskette – offenbart sich ein zweiter, tieferliegender Konflikt. Es ist der Konflikt zwischen öffentlicher Gesundheit und industriellen Interessen, zwischen wissenschaftlicher Vorsicht und regulatorischem Versagen. Die Parkinson-Krise ist nicht nur eine medizinische, sie ist zutiefst auch eine politische und gesellschaftliche.

Die Spur in den Magen

Die vielleicht radikalste Neuausrichtung unseres Verständnisses von Parkinson beginnt nicht im Gehirn, sondern im Magen-Darm-Trakt. Die traditionelle „Top-Down“-Sicht, wonach die Pathologie im Gehirn beginnt und sich nach unten ausbreitet, wird zunehmend durch die „Gut-First“-Hypothese herausgefordert. Diese „Bottom-Up“-Theorie postuliert, dass der Krankheitsprozess bei vielen Patienten in den Nerven des Verdauungssystems startet und von dort über den Vagusnerv, die neuronale Super-Autobahn zwischen Darm und Gehirn, ins Schädelinnere wandert.

Die klinische Beobachtung stützt dies seit Langem: Gastrointestinale Probleme wie Verstopfung, Schluckbeschwerden oder verzögerte Magenentleerung sind keine späten Komplikationen, sondern gehören oft zu den allerfrühesten Anzeichen. Sie können den motorischen Symptomen wie Tremor oder Rigor um bis zu zwei Jahrzehnte vorausgehen.

Was löst dieses fatale Geschehen im Darm aus? Eine aktuelle Studie liefert einen fassbaren Anhaltspunkt: physische Schäden an der Magen-Darm-Schleimhaut. Forscher fanden heraus, dass Menschen mit Läsionen in der Speiseröhre, im Magen oder im oberen Dünndarm – etwa durch Geschwüre, Entzündungen (Ösophagitis) oder andere peptische Verletzungen – ein um 76 Prozent höheres Risiko hatten, später im Leben an Parkinson zu erkranken.

Der postulierte Mechanismus dahinter ist biologisch plausibel: Diese Schleimhautschäden könnten die normalen „Housekeeping“-Funktionen des Gewebes stören. Die Theorie besagt, dass diese Zerstörung zu einer abnormalen Ablagerung des Proteins Alpha-Synuclein führt. Dieses Protein, dessen Fehlfaltung als Hauptverursacher von Parkinson gilt, beginnt sich anzusammeln, kann nicht mehr korrekt entsorgt werden und löst eine toxische Kettenreaktion aus. Tiermodelle untermauern diese „Reise“ des Proteins: Wird fehlgefaltetes Alpha-Synuclein in den Darm von Mäusen injiziert, wandert es ins Gehirn und löst Parkinson-ähnliche Symptome aus. Wird der Vagusnerv jedoch durchtrennt, bleibt dieser Effekt aus. Diese Erkenntnisse sind von immenser Tragweite. Wenn der Krankheitsprozess 20 Jahre vor den ersten motorischen Symptomen beginnt, öffnet sich ein gigantisches, bisher kaum genutztes Fenster für die Prävention. Die Implikationen für die Früherkennung sind revolutionär. Es stellt sich die drängende, noch unbeantwortete Frage: Könnte die frühzeitige und aggressive Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen – sei es eine H.-pylori-Infektion, Refluxösophagitis oder Geschwüre – das Parkinson-Risiko signifikant senken? Die Überwachung von Patienten mit nachgewiesenen Schleimhautschäden könnte ein neuer Standard der neurologischen Prävention werden.

Wenn der Körper warnt

Der Darm ist jedoch nicht das einzige Frühwarnsystem in dieser sogenannten prodromalen Phase. Die Forschung identifiziert ein ganzes Bündel von Symptomen, die dem Zittern und der Steifheit vorausgehen.

Dazu gehört der Konsum von ultraverarbeiteten Lebensmitteln. Eine Studie fand heraus, dass Personen mit dem höchsten Konsum dieser industriell hergestellten Produkte (definiert als Nahrungsmittel mit Zutaten, die man typischerweise nicht in der heimischen Küche findet) eine etwa 2,5-fach höhere Wahrscheinlichkeit hatten, mindestens drei frühe Parkinson-Symptome zu entwickeln. Zu diesen Frühsymptomen zählten neben Verstopfung auch ein verminderter Geruchssinn, Depressionen, übermäßige Tagesmüdigkeit oder das Ausagieren von Träumen im Schlaf.

Zwar beweist diese Assoziation keine Kausalität. Doch die Mechanismen sind plausibel: Es könnten Zusatzstoffe in den Lebensmitteln oder Chemikalien aus der Verpackung sein, die Entzündungen oder Zellschäden fördern. Wahrscheinlicher ist vielleicht, dass diese Ernährung schlicht das verdrängt, was schützt: Ballaststoffe, Antioxidantien und antiinflammatorische Verbindungen aus Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten, wie sie etwa die Mittelmeerdiät propagiert, die mit einem geringeren Parkinson-Risiko assoziiert wird.

Ein weiterer, lange unterschätzter Frühindikator ist die Psyche. Angstzustände, die oft als rein psychologische Reaktion abgetan werden, erhalten in diesem Kontext eine neue, neurologische Dimension. Eine Analyse von über 100.000 Patientenakten im Vereinigten Königreich ergab, dass Menschen über 50, die eine erste Angstepisode diagnostiziert bekamen, ein bis zu doppelt so hohes Risiko hatten, in den folgenden Jahren eine Parkinson-Diagnose zu erhalten. Im Schnitt trat die Parkinson-Krankheit 4,9 Jahre nach der Angstdiagnose auf. Obwohl andere Frühindikatoren wie Depressionen oder Schlafstörungen ebenfalls mit einem erhöhten Risiko korrelierten, legt die Studie nahe, dass Angstzuständen bisher zu wenig Beachtung als eigenständiges Warnsignal geschenkt wurde.

Eine vermeidbare Pandemie?

Die Verlagerung des Fokus auf den Darm und subtile Prodromalsymptome passt zur zweiten großen Beweislinie: dem Angriff durch Umweltgifte. Die Tatsache, dass 85 bis 90 Prozent aller Parkinson-Fälle keinen genetischen Link haben, schreit förmlich nach externen Auslösern. Es ist diese Evidenz, die Experten zur Schlussfolgerung bringt, Parkinson sei eine „weitgehend menschengemachte Krankheit“, verursacht durch Vektoren wie Pestizide in der Nahrung, Lösungsmittel im Wasser und Schadstoffe in der Luft. Zwei Chemikalien-Gruppen stehen dabei besonders im Fokus: Industrie-Lösungsmittel und Pestizide.

Die Industriechemikalien Trichloroethylen (TCE) und Perchloroethylen (PCE), jahrzehntelang Standard in der chemischen Reinigung, Metallentfettung und Möbelpflege, entpuppen sich als potente Nervengifte. Die USA haben ihre Verwendung erst kürzlich stark eingeschränkt, für chemische Reinigungen gelten aber teils noch jahrelange Übergangsfristen.

Wie verheerend und langlebig die Wirkung dieser Stoffe ist, zeigt das Fallbeispiel des US-Militärstützpunkts Camp Lejeune. Dort war das Trinkwasser über Jahrzehnte, von den 1950er bis in die 1980er Jahre, massiv mit TCE und PCE aus Lecks und einer nahegelegenen Reinigung kontaminiert. Eine Studie an Veteranen offenbarte das Langzeitergebnis: Jene, die auf Camp Lejeune stationiert waren, hatten ein um 70 Prozent höheres Risiko, an Parkinson zu erkranken, als Veteranen einer unbelasteten Basis. Der ehemalige NBA-Spieler Brian Grant, der als Kleinkind auf der Basis lebte und Jahrzehnte später an Parkinson erkrankte, ist ein prominentes Gesicht dieser Tragödie. Der Fall demonstriert eindrücklich die extreme Latenzzeit dieser Chemikalien, die das Risiko auch bei einer Exposition in der Kindheit über ein ganzes Leben hinweg erhöhen können.

Noch breiter gestreut ist die Gefahr durch Pestizide. Das Risiko ist keineswegs auf die landwirtschaftliche Berufsexposition beschränkt. Studien zeigen, dass das Wohnen im Umkreis von einem Kilometer um einen Golfplatz – Flächen, die intensiv mit Pestiziden behandelt werden – das Parkinson-Risiko mehr als verdoppeln kann. Ähnliches gilt für das Trinkwasser: Der Konsum von Wasser aus privaten Brunnen in Gebieten mit historischer Pestizidnutzung erhöhte das Risiko um 70 bis 90 Prozent. Die chronische, niedrigschwellige Exposition über Wasser und Luft scheint ebenso signifikant wie der direkte berufliche Kontakt. Ein Herbizid sticht dabei immer wieder heraus: Paraquat.

Das Erbe der Tabakindustrie

Die Auseinandersetzung um Paraquat ist ein Lehrstück über die Verschränkung von Profitinteressen und öffentlicher Gesundheit. Sie zeigt erschreckende Parallelen zur Verteidigungsstrategie der Tabakindustrie.

Die firmeninterne Geschichte von Paraquat ist von frühem Wissen und systematischer Verharmlosung geprägt. Bereits 1958, als das Mittel entwickelt wurde, notierte ein firmeneigener Wissenschaftler dessen Toxizität für das menschliche Zentralnervensystem. Spätere interne Studien zeigten, dass hohe Dosen bei Tieren Tremor auslösten. Die sogenannten „Paraquat Papers“, interne Dokumente des Herstellers Syngenta, die im Zuge von Klagen öffentlich wurden, belegen, dass man sich der rechtlichen Risiken („ein ziemlich schreckliches Problem“) schon 1975 bewusst war.

Öffentlich jedoch wurde das „Blockbuster“-Produkt vehement verteidigt. Die Strategie, die Syngenta bis heute verfolgt, ist ein juristisches und rhetorisches Meisterstück der Verzögerung: Man weist auf Studien, die keinen Zusammenhang finden, diskreditiert Tierversuche als nicht übertragbar und pocht vor allem auf den fehlenden, ultimativen „Beweis der Kausalität“.

Dies ist exakt das Drehbuch, das die Tabakindustrie jahrzehntelang nutzte. Man fordert einen absoluten, klinischen Beweis, den es in der Beobachtungswissenschaft am Menschen per Definition kaum geben kann. Wissenschaftler, die den Zusammenhang erforschen, bezeichnen dies als „Wortspiele“. Es geht nicht um eine einzelne Studie, sondern um die erdrückende Last der kumulierten Evidenz aus Human- und Tierstudien.

Dieses Spiel auf Zeit funktioniert, weil die regulatorischen Bewertungsmaßstäbe fundamental divergieren. Während die Europäische Union, China und Brasilien Paraquat – oft auch wegen der akuten Vergiftungsgefahr – verboten haben, hält die US-Umweltschutzbehörde EPA an der Zulassung fest. Der regulatorische Ansatz der USA tendiert dazu, Substanzen zu erlauben, bis ein Schaden unwiderlegbar bewiesen ist. Europa hingegen neigt eher dazu, Substanzen bei begründeten Zweifeln nach dem Vorsorgeprinzip zu verbieten.

Diese Diskrepanz führt zu einer ethisch und ökonomisch fragwürdigen Situation: Die USA importieren Paraquat, das in Ländern wie Großbritannien oder China hergestellt wird – Länder, in denen die Anwendung des Mittels selbst verboten ist. Beeinflusst durch massives Lobbying, agieren US-Behörden oft zögerlicher als ihre europäischen Pendants. Das Resultat ist ein System, das im Zweifel eher die Chemikalie als das Kind schützt.

Die Kraft der Prävention

Die Erkenntnis, dass Parkinson eine stark umwelt- und lebensstilbedingte Krankheit ist, birgt jedoch auch eine ermächtigende Botschaft: Sie ist in hohem Maße vermeidbar.

Die Schutzmaßnahmen leiten sich direkt aus den Risikofaktoren ab. Sie beginnen bei der Vermeidung von Giften: den Wechsel zu chemischen Reinigungen, die kein PCE („perc“) verwenden, die Installation von Wasserfiltern mit Aktivkohle oder Umkehrosmose, um Pestizide und TCE zu entfernen, und das gründliche Waschen von Obst und Gemüse oder der Kauf von Bio-Produkten, was Pestizid-Biomarker im Urin nachweislich schnell reduziert. Auch die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle: Der Verzicht auf ultraverarbeitete Lebensmittel und der Konsum von Kaffee oder Tee sind evident. Insbesondere Koffein zeigt in Studien einen konsistenten Schutzeffekt, der das Risiko bei moderatem Konsum um 25 bis 30 Prozent senken kann.

Die mit Abstand wirkungsvollste und am besten untersuchte Intervention ist jedoch moderate bis intensive aerobe Bewegung. Es geht hier nicht um leichten Sport wie Spazierengehen, sondern um Aktivitäten, die den Puls steigern: Tennis, Joggen, Schwimmen oder Radfahren.

Die Dosis ist dabei erstaunlich gering: Schon ein bis drei Stunden pro Woche senkten in einer großen Studie das Risiko, später im Leben an Parkinson zu erkranken, signifikant. Wer mehr trainiert, profitiert mehr. Bewegung ist eines der wenigen Mittel, das nachweislich sowohl das Erkrankungsrisiko senkt als auch das Fortschreiten bei bereits Diagnostizierten verlangsamt.

Der Mechanismus dahinter scheint direkt an der Wurzel der Krankheit anzusetzen. Sport scheint die Neurodegeneration nicht nur zu bremsen, sondern potenziell umzukehren. Eine kleine, aber bahnbrechende Studie mit Hirnscans von Frühpatienten zeigte, dass sechs Monate intensives Training die Gesundheit und Lebensfähigkeit der Dopamin-Neuronen im Gehirn – genau jener Zellen, deren Absterben die Parkinson-Symptome verursacht – sichtbar verbesserte.

KI als Taktgeber des Gehirns

Wo die Prävention versagt hat oder zu spät kommt, revolutioniert Technologie die Behandlung. Für viele Patienten ist die medikamentöse Therapie ein ständiger Kampf mit Nebenwirkungen, von Übelkeit und Zwangshandlungen bis hin zu unkontrollierbaren, ruckartigen Bewegungen (Dyskinesien) oder „Gehirnnebel“.

Die Tiefe Hirnstimulation (DBS), bei der ein Hirnschrittmacher elektrische Impulse abgibt, ist ein etabliertes Verfahren. Doch die konventionelle DBS ist ein „One-size-fits-all“-Ansatz. Sie stimuliert konstant, 24 Stunden am Tag. Das Problem: Das Gehirn eines Patienten hat je nach Aktivität, Schlaf oder Medikamentenzyklus völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Die starre Dauersimulation führt daher oft zu Phasen der Überstimulation (Dyskinesien) oder Unterstimulation (Steifheit).

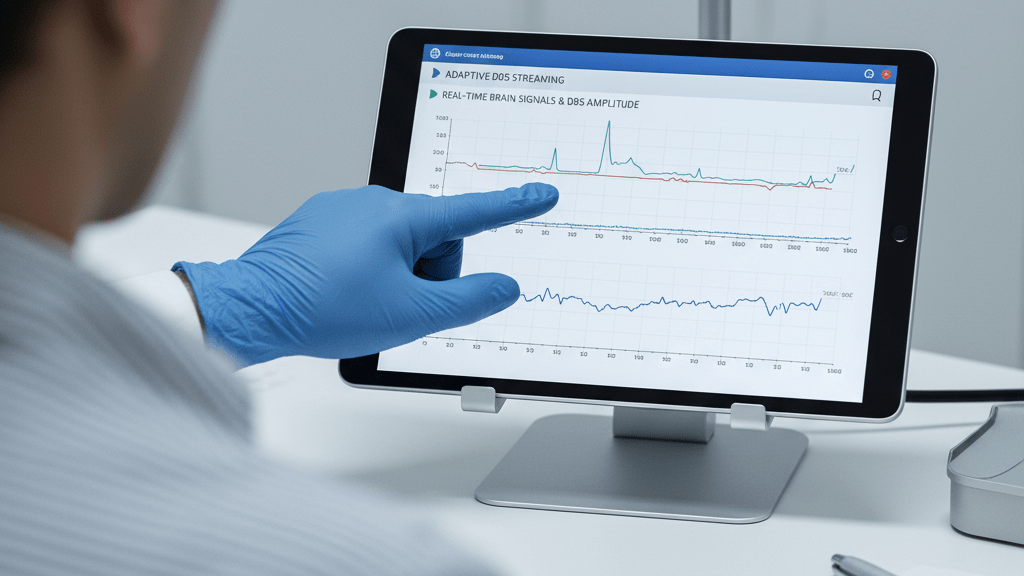

Hier setzt die jüngste Innovation an: die adaptive Tiefe Hirnstimulation (aDBS), die kürzlich von der FDA zugelassen wurde. Dieses System nutzt Künstliche Intelligenz, um die Therapie in Echtzeit zu personalisieren.

Das System lernt, die pathologischen Hirnrhythmen des Patienten zu erkennen. Bei Parkinson kommt es zu einer „Oszillopathie“ – die Neuronen feuern nicht mehr geordnet, sondern verfallen in einen hypersynchronisierten, starren Takt, der normale Bewegungsbefehle blockiert. Die KI wird darauf trainiert, diese abnormalen Signale im Moment ihres Auftretens zu identifizieren.

Anstatt permanent zu feuern, misst die aDBS kontinuierlich die Hirnaktivität und gibt einen Impuls – die richtige „Dosis“ Stimulation – nur dann ab, wenn der krankhafte Rhythmus erkannt wird. Das System agiert als intelligenter Taktgeber, der das Gehirn zurück in einen gesunden Rhythmus zwingt.

Für Patienten, die an klinischen Studien teilnahmen, waren die Ergebnisse lebensverändernd. Sie berichten von einer drastischen Reduktion der Symptome, einem Verschwinden von Tremor und Dyskinesien und einer massiven Reduzierung ihrer Medikamentenlast.

Diese Technologie ist kein Allheilmittel und nicht für jeden Patienten geeignet. Die Krankheit muss auf Dopamin-Medikamente ansprechen, darf nicht zu weit fortgeschritten sein, und der Eingriff birgt wie jede Hirnoperation Risiken wie Infektionen oder Blutungen. Dennoch markiert die aDBS einen Quantensprung von der Symptom-Unterdrückung hin zur intelligenten Echtzeit-Steuerung des Gehirns.

Eine Krise der Verantwortung

Wir stehen an einem paradoxen Punkt. Die Wissenschaft liefert ein immer klareres Bild von der Entstehung, den Frühwarnzeichen und den Präventionsmöglichkeiten der Parkinson-Krankheit. Wir wissen, wo sie beginnen kann (im Darm), wir kennen ihre stärksten externen Treiber (TCE, Paraquat), wir haben die wirksamsten präventiven Werkzeuge (Bewegung, Ernährung) und wir entwickeln brillante Technologien zur Behandlung (aDBS). Und doch explodieren die Fallzahlen.

Die Parkinson-Krise ist längst nicht mehr nur ein medizinisches Rätsel. Sie ist eine Krise der Verantwortung. Wenn die Beweislast so erdrückend ist, dass das Wohnen neben einem Golfplatz das Risiko verdoppelt, ist das Festhalten an einer Chemikalie wie Paraquat unter Berufung auf „fehlende Kausalität“ nicht länger wissenschaftliche Skepsis, sondern fahrlässige Politik. Wenn die USA Chemikalien importieren, die in den Herstellerländern selbst verboten sind, offenbart dies eine zynische Inkohärenz, die Profite über den Schutz der eigenen Bevölkerung stellt.

Die Parkinson-Pandemie ist eine Mahnung, dass Gesundheitsschutz bei den politischen und regulatorischen Entscheidungen beginnen muss, die festlegen, was wir in unsere Luft, unser Wasser und auf unsere Felder lassen. Parkinson ist die am schnellsten wachsende neurologische Erkrankung. Aber alles, was wir lernen, deutet darauf hin, dass sie auch eine der am besten vermeidbaren sein könnte.