Es gibt eine neue, unsichtbare Macht auf diesem Planeten. Sie wohnt nicht in Parlamenten oder Vorstandsetagen, sondern in unscheinbaren, fensterlosen Hallen, die surren und glühen. Es sind die Rechenzentren, die Kathedralen des 21. Jahrhunderts, in denen eine unersättliche Gottheit namens Künstliche Intelligenz residiert. Ihr Hunger nach Energie ist schier grenzenlos und stellt die Welt vor ein Dilemma, das alte Gewissheiten ins Wanken bringt. Um diese neue Welt zu speisen, wird ein Geist aus der Flasche gelassen, den viele für immer verbannt glaubten: die Kernkraft. Angeführt von den USA, erlebt die Atomenergie eine Renaissance, die von politischen Machtworten, technologischen Heilsversprechen und geopolitischen Muskelspielen angetrieben wird. Doch hinter der glänzenden Fassade einer sauberen Energiezukunft lauern die alten Dämonen – die ungelösten Fragen von Kosten, Sicherheit und einem strahlenden Erbe, das Jahrtausende überdauert. Dies ist die Geschichte eines globalen Vabanquespiels, eines Wettlaufs, bei dem der Einsatz nicht geringer sein könnte als die Form unserer zukünftigen Welt.

Der Befreiungsschlag aus dem Oval Office: Wie die Politik die Kernkraft neu entfesselt

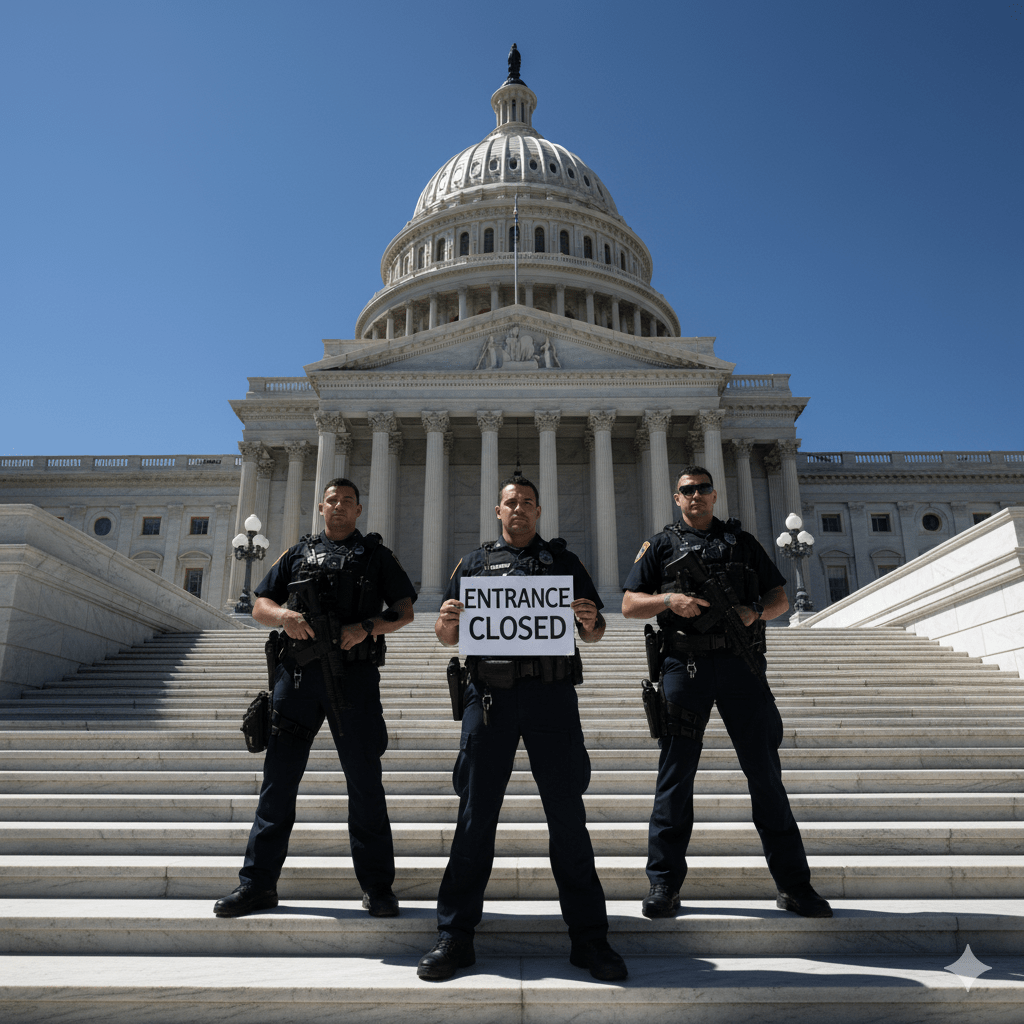

Der Anstoß für diese neue Ära kommt mit der Wucht eines präsidialen Dekrets. Die Trump-Administration in den USA hat den Schalter umgelegt und einen „nationalen Energie-Notstand“ ausgerufen. Das Ziel: eine „vollständige Revision“ der Sicherheitsvorschriften, um den Bau von Atomkraftwerken drastisch zu beschleunigen. Vier Executive Orders, unterzeichnet im Oval Office, sollen eine Entwicklung entfesseln, die seit über 50 Jahren von Bedenken und Bürokratie gebremst wurde. Im Kern dieser Strategie steht ein Frontalangriff auf die bisherige Arbeitsweise der unabhängigen Nuklearaufsichtsbehörde, der Nuclear Regulatory Commission (NRC). Genehmigungsverfahren sollen auf 18 Monate verkürzt werden, Sicherheitsgrenzwerte für Strahlung könnten gelockert werden, und die Behörde selbst soll unter dem Einfluss einer von Elon Musk mitgegründeten „Abteilung für Regierungseffizienz“ umstrukturiert werden – Entlassungen nicht ausgeschlossen.

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.

Dieser Ansatz markiert eine radikale Abkehr von der Vergangenheit. Wo früher ein mühsamer, auf Konsens und maximale Sicherheit bedachter Prozess stand, soll nun politische Entschlossenheit treten. Es ist ein Versuch, die Fesseln der Regulierung zu sprengen, die nach Ansicht von Industrievertretern nicht mehr für die fortschrittlichen Reaktorkonzepte von heute geeignet sind. Sogar das Verteidigungsministerium wird in die Pflicht genommen, Reaktoren auf Militärbasen zu errichten, möglicherweise um die NRC gänzlich zu umgehen. Das Ziel ist monumental: eine Vervierfachung der amerikanischen Atomkraftkapazität bis 2050. Es ist eine Vision, die auf breite parteiübergreifende Unterstützung stößt. Demokraten sehen darin eine Chance für klimaneutralen Strom, während Republikaner die Stärkung der Energiesicherheit betonen.

Die Mini-Reaktoren: Ein Heilsversprechen auf dem LKW?

Das technologische Herzstück dieser Renaissance sind nicht mehr die gigantischen Meiler der Vergangenheit, deren monströse Kühltürme die Landschaft prägten. Die Zukunft, so das Versprechen, ist klein, modular und flexibel. Eine neue Generation von kleinen modularen Reaktoren (SMRs) und Mikroreaktoren, manche kaum größer als ein Schiffscontainer, soll die Kernenergie revolutionieren. Sie sollen nicht mehr auf riesigen Baustellen über Jahre hinweg errichtet, sondern wie am Fließband in Fabriken gefertigt und per LKW an ihren Bestimmungsort gebracht werden.

Diese Mini-Kraftwerke sollen entlegene Minen in Idaho mit Strom versorgen, schmutzige Kohlekessel in Chemiefabriken in Wyoming ersetzen oder gar autarke Inselparadiese für Milliardäre schaffen. Ihr Design, das oft ohne Wasser auskommt und stattdessen auf Gas, Salzschmelzen oder Flüssigmetalle zur Kühlung setzt, soll sie sicherer machen. Befeuert werden sie von einem neuartigen Brennstoff namens TRISO, winzigen Uran-Kügelchen, die mehrfach beschichtet sind und vom US-Energieministerium als „schmelzsicher“ deklariert wurden. Es ist die verlockende Vision einer Kernkraft ohne die Katastrophenrisiken von Tschernobyl oder Fukushima, eine Technologie, die so sicher sein soll, dass man sie quasi im eigenen Hinterhof betreiben kann. Diese Hoffnung auf niedrigere Kosten und geringere finanzielle Risiken soll die Energieversorger überzeugen, die durch milliardenschwere Kostenexplosionen wie beim Kraftwerk Vogtle in Georgia abgeschreckt wurden, das mit 35 Milliarden Dollar doppelt so teuer wurde wie geplant und sieben Jahre zu spät ans Netz ging.

Der lange Schatten der Vergangenheit: Alte Sorgen in neuen Kleidern

Doch ist dieses Versprechen zu schön, um wahr zu sein? Kritiker warnen eindringlich davor, dass der Rausch der Deregulierung die Sicherheit aufs Spiel setzt. Edwin Lyman von der Union of Concerned Scientists, ein steter Mahner der Branche, sieht in der Eile eine Gefahr: Potenzielle Sicherheitsprobleme könnten bei den neuen, unerprobten Technologien einfach unter den Teppich gekehrt werden, um politische Zeitpläne einzuhalten. Die Behauptung der „Schmelzsicherheit“ sei wissenschaftlich nicht hinreichend bewiesen und die Vorstellung, Hunderte dieser kleinen Reaktoren über das ganze Land zu verteilen, sei „Wahnsinn“. Selbst einige Befürworter der Kernkraft äußern die Sorge, dass eine überhastete Reorganisation der NRC am Ende mehr schadet als nützt und laufende Genehmigungsprozesse sogar verzögern könnte.

Und dann ist da noch das ungelöste Erbe, das die Kernkraft seit ihren Anfängen begleitet: der Atommüll. Während die Politik den Neubau vorantreibt, gibt es noch immer keinen funktionierenden Plan für die Endlagerung. Die neuen Konzepte verlagern das Problem nur. Ein Start-up plant, die abgebrannten Brennelemente seiner Kunden in Wyoming zu sammeln und auf unbestimmte Zeit zu lagern – zum Entsetzen der Anwohner, die sich gegen ein atomares Zwischenlager in ihrer Nachbarschaft wehren. Hinzu kommt die Abhängigkeit bei der Brennstoffversorgung. Ein Großteil des angereicherten Urans, das für den Betrieb der Reaktoren benötigt wird, muss aus Russland importiert werden – eine geopolitische Achillesferse, die die angestrebte Energiesicherheit untergräbt.

Vom Silicon Valley bis zum Mond: Ein globaler Wettlauf um atomare Vorherrschaft

Der Drang zur Atomkraft ist kein rein amerikanisches Phänomen. Auf der anderen Seite des Atlantiks investiert die britische Regierung rund 19 Milliarden Dollar in den Bau des neuen Großkraftwerks Sizewell C und fördert gleichzeitig die Entwicklung von SMRs durch Rolls-Royce. Die Treiber sind die gleichen: die Notwendigkeit einer stabilen, CO₂-freien Stromversorgung, um die wachsende Nachfrage, auch hier angefacht durch Rechenzentren, zu decken und die Energiesicherheit zu gewährleisten.

Die Ambitionen machen jedoch nicht an der Erdatmosphäre halt. In einer Demonstration ultimativen Technikoptimismus‘ hat die NASA den Auftrag erhalten, im Eiltempo einen Atomreaktor zu entwickeln, der bis Ende des Jahrzehnts auf dem Mond in Betrieb gehen soll. Offiziell soll er eine zukünftige Mondbasis mit Energie versorgen, die nötig ist, um die zweiwöchigen, eiskalten und dunklen Mondnächte zu überstehen. Doch zwischen den Zeilen der Direktiven schimmert ein anderes Motiv durch: die Angst, im neuen Wettlauf ins All den Anschluss zu verlieren. Explizit wird auf Pläne von China und Russland verwiesen, die ebenfalls einen Mondreaktor bauen wollen. Die Sorge ist, dass die Konkurrenten eine „Sperrzone“ um ihre Anlage errichten und damit die amerikanischen Aktivitäten auf dem Mond einschränken könnten. Doch auch hier klafft eine Lücke zwischen Vision und Wirklichkeit. Experten halten den Zeitplan für „unrealistisch“, und die technologischen Hürden, einen Reaktor zu bauen, der leicht genug für den Transport ist und unter den extremen Bedingungen auf dem Mond funktioniert, sind immens.

Am Scheideweg: Klimarettung oder strahlendes Erbe?

Die Welt steht an einem Scheideweg. Auf der einen Seite steht der unabweisbare Bedarf nach gewaltigen Mengen an Energie, die rund um die Uhr verfügbar ist und das Klima nicht weiter anheizt – eine Anforderung, die Wind und Sonne allein nur schwer erfüllen können. Tech-Giganten wie Google, Microsoft und Amazon, die mit ihren KI-Systemen den Energiehunger erst befeuern, investieren bereits in Atomkraft, um ihre Klimaziele zu erreichen. New York, das nach der Abschaltung des Kraftwerks Indian Point wieder verstärkt auf fossile Brennstoffe setzen musste, plant nun ebenfalls ein neues Atomkraftwerk, um Stromausfälle zu vermeiden.

Auf der anderen Seite stehen Umweltgruppen und Kritiker, die davor warnen, auf eine teure und riskante Technologie zu setzen, statt den Ausbau von Erneuerbaren Energien mit aller Kraft voranzutreiben. Sie stellen die entscheidenden Fragen: Ist dies der kosteneffektivste Einsatz unserer Gelder? Kann der Atommüll jemals sicher entsorgt werden? Bisher, so die skeptische Bilanz, gibt es kein Beispiel für ein neues Atomprojekt, das diese Fragen zufriedenstellend beantworten kann.

So bleibt am Ende das Bild eines gewaltigen Experiments. Angetrieben von der Hoffnung, die Energieprobleme der Gegenwart und Zukunft zu lösen, wird eine Technologie wiederbelebt, deren grundlegende Probleme ungelöst bleiben. Die neue Atom-Ära verspricht eine saubere, sichere und unerschöpfliche Energiequelle. Doch sie birgt das Risiko, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen und zukünftigen Generationen eine Last zu hinterlassen, die weit schwerer wiegt als die Vorteile, die wir uns heute davon erhoffen. Es ist, als würden wir eine Brücke in die Zukunft bauen, ohne sicher zu sein, ob die Pfeiler, auf denen sie ruht, wirklich tragen – oder ob sie im Fundament ein strahlendes Erbe verbergen, das uns alle überdauern wird.