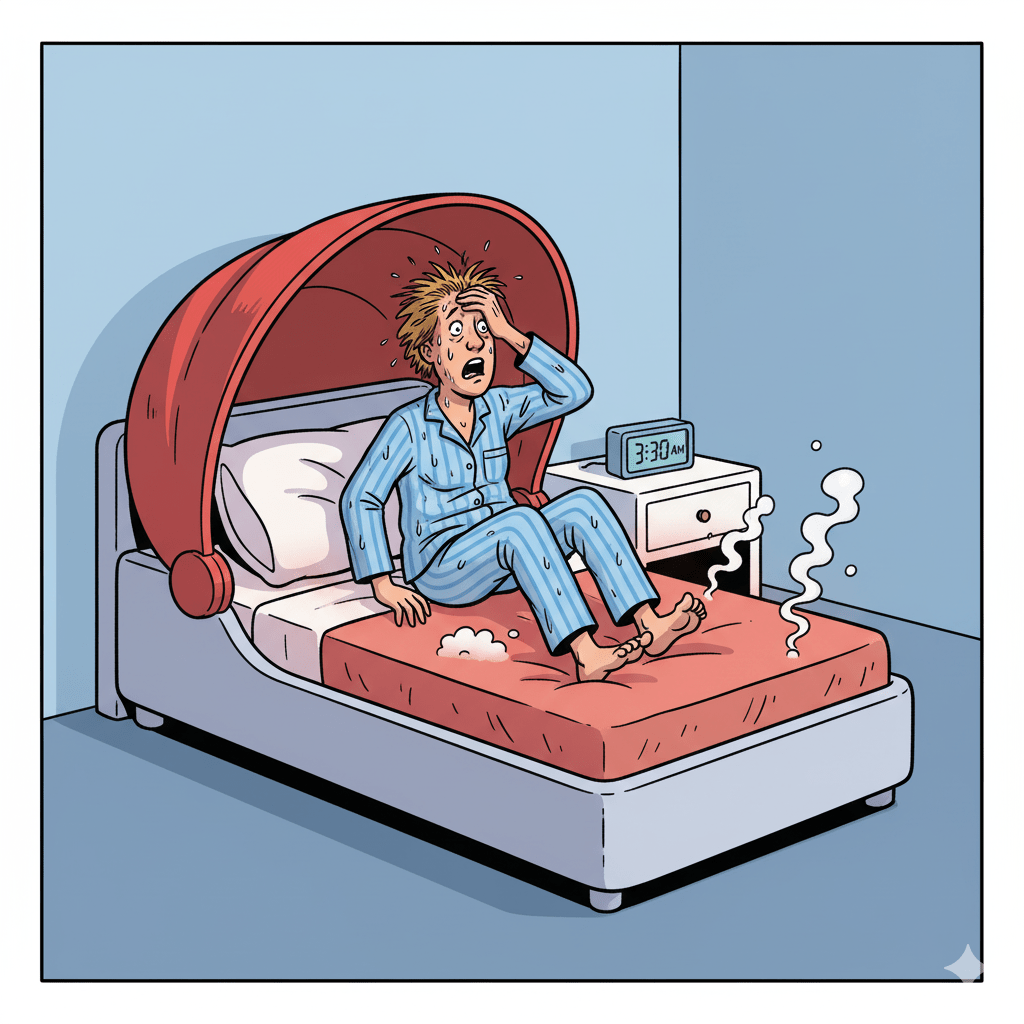

Es ist eine Szene wie aus einer technologischen Dystopie, eine Farce, die nur das „Internet der Dinge“ schreiben kann. In der Nacht auf den 20. Oktober 2025 wachten Tausende Menschen weltweit auf, weil ihre sündhaft teuren „smarten“ Matratzen ein Eigenleben entwickelt hatten. Sie waren gefangen in ihren eigenen Betten, wahlweise geröstet bei 43 Grad Celsius oder tiefgefroren bei eisigen Temperaturen. Andere saßen senkrecht fest, weil die Matratze sich weigerte, die aufrechte Leseposition zu verlassen. Ein Nutzer, dessen Tweet zur viralen Lachnummer wurde, beschrieb es treffend: Er „mariniere“ in einer Sauna, die sein Bett ohne sein Zutun geworden war.

Der Grund für diesen kollektiven Albtraum war kein Hackerangriff. Es war ein simpler, wenn auch massiver Ausfall bei Amazon Web Services (AWS) in der Region US-EAST-1. Doch während der Rest der Welt damit kämpfte, dass Snapchat oder Fortnite nicht luden, offenbarte sich für die Kunden der Luxus-Schlaf-Firma Eight Sleep ein viel fundamentaleres Problem. Ihr Versagen ist weit mehr als eine peinliche Panne. Es ist ein Weckruf, der die tiefgreifenden Designfehler und die fragwürdigen Geschäftsmodelle offenlegt, auf denen das moderne Smart Home aufgebaut ist.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der digitale Stillstand im Schlafzimmer

Um das Ausmaß des Debakels zu verstehen, muss man die Architektur von Eight Sleep begreifen. Diese Matratzen, die je nach Modell zwischen 2.000 und über 5.000 US-Dollar kosten, sind nicht einfach nur Betten. Sie sind „KI-gestützte Schlaftrainer“, die mittels wassergekühlter Spulen die Temperatur dynamisch regeln und Vitaldaten wie Herzfrequenz und Schlafphasen überwachen. Das Verkaufsversprechen ist die totale Optimierung des Schlafs – ein Trend, der als „Sleepmaxxing“ bekannt geworden ist.

Doch am 20. Oktober versagte dieses Versprechen total. Als der AWS-Server ausfiel, mit dem die Matratzen verbunden sein müssen, wurden sie zu leblosen, teuren Schaumstoffziegeln.

Das eigentlich Erschreckende war nicht, dass die App nicht mehr funktionierte. Das ist bei einem Cloud-Ausfall erwartbar. Das katastrophale Versagen lag tiefer: Selbst die physischen Bedienelemente am „Hub“ der Matratze – dem Gehirn der Maschine – stellten ihren Dienst ein. Diese Knöpfe, die man als letzte Rettungsleine bei einem App-Ausfall vermuten würde, waren offenbar selbst nichts weiter als Fernbedienungen für den AWS-Server. Sie waren nicht als autarke, lokale Steuerung konzipiert.

Die Folgen waren so absurd wie gefährlich. Die Systeme froren in ihrem letzten bekannten Zustand ein. War die Matratze gerade im Heizmodus, heizte sie weiter – bis zur Unerträglichkeit. War sie im Kühlmodus, kühlte sie weiter. Wer sein Bett zum Lesen aufgerichtet hatte, saß fest. Selbst voreingestellte Weckzeiten und Alarme fielen aus. Es gab keinen Ausweg. Die Nutzer waren der Willkür ihrer cloud-abhängigen Hardware ausgeliefert. Dieses Phänomen, die totale Unbrauchbarkeit eines teuren Geräts durch einen externen Fehler, hat einen Namen: „teure Zerbreglichkeit“ (expensive fragility).

„Expensive Fragility“: Wenn das Abo-Modell die Funktion frisst

Das wirft unweigerlich die Frage auf: Wie kann es sein, dass ein Tausende Dollar teures Produkt, das ein menschliches Grundbedürfnis – Schlaf – reguliert, keine simple, autarke Offline-Funktion besitzt? War dies ein gigantischer, fahrlässiger Designfehler, oder steckt dahinter ein bewusstes Kalkül?

Die Indizien deuten stark auf Letzteres. Das Geschäftsmodell von Eight Sleep ist nicht nur der Verkauf von Hardware. Ein wesentlicher Bestandteil ist das „Autopilot“-Abonnement. Dieses kostet, je nach Quelle, 199 Dollar pro Jahr oder ab 17 Dollar pro Monat. Dieses Abo ist oft beim Kauf für das erste Jahr verpflichtend und wird benötigt, um die Kernfunktionen – wie die automatische Temperaturregelung – überhaupt nutzen zu können.

Hier schließt sich der Kreis. Ein Hersteller, der auf wiederkehrende Einnahmen durch Abonnements angewiesen ist, hat ein starkes Interesse daran, die Funktionalität an eine von ihm kontrollierte Schnittstelle zu binden: die Cloud. Eine robuste, lokale Steuerung, die es dem Nutzer erlauben würde, die Matratze auch ohne Abo und Internetverbindung vollumfänglich zu nutzen, würde dieses Geschäftsmodell untergraben.

Die erzwungene Cloud-Anbindung dient in dieser Logik nicht primär dem Nutzerkomfort. Sie dient dem Hersteller. Sie ist das digitale Nadelöhr, durch das der Kunde gezwungen wird, um die volle Leistung der von ihm gekauften Hardware freizuschalten. Sie dient der Abo-Bindung und, wie frühere Sicherheitsbedenken nahelegen, potenziell auch der Sammlung wertvoller Schlaf- und Gesundheitsdaten. Der Komfort und die Resilienz des Systems – das Recht des Kunden auf ein funktionierendes Bett bei einem Internet-Ausfall – wurden dieser Geschäftslogik offenbar geopfert.

Die Panik-Reaktion und das Eingeständnis des Versagens

Nichts belegt diese These besser als die Reaktion des Unternehmens auf das Debakel. Als die Beschwerden auf X (ehemals Twitter) und Reddit explodierten und der virale Spott über das Unternehmen hereinbrach, trat CEO Matteo Franceschetti an die Öffentlichkeit. Er entschuldigte sich für die „nicht akzeptable“ Erfahrung und die Störung des Schlafs.

Das Entscheidende war jedoch seine Ankündigung: Man werde „24/7“ arbeiten, um einen „Outage Mode“ (Offline-Modus) zu entwickeln und das Problem „extrem schnell“ zu beheben. Und tatsächlich: Nur ein bis zwei Tage nach dem Ausfall begann Eight Sleep mit dem Rollout eines neuen „Backup Mode“. Diese neue Funktion erlaubt es der App nun, im Falle eines Cloud- oder WLAN-Ausfalls direkt per Bluetooth mit dem Hub zu kommunizieren und die Grundfunktionen – Temperatur, An/Aus, flache Position – zu steuern.

Diese blitzschnelle Nachrüstung ist das eigentliche Eingeständnis. Sie beweist, dass eine lokale Steuerung technisch nie ein ernstes Problem war. Sie war lediglich keine Priorität – bis der öffentliche Druck und der Imageschaden untragbar wurden. Es ist ein bitterer Beigeschmack für Kunden, die, wie Berichte zeigen, seit Jahren über das Fehlen eines Offline-Modus klagen und bereits bei früheren, kleineren Ausfällen im Regen stehen gelassen wurden. Der Zorn der Community war nötig, um eine Basisfunktion freizuschalten, die von Anfang an selbstverständlich hätte sein müssen.

Ein Weckruf für das „Internet der Dinge“?

Der Fall Eight Sleep ist weit mehr als eine Anekdote über Technologie, die Amok läuft. Er ist ein exemplarisches Lehrstück für die Risiken des gesamten Smart-Home-Marktes. Was offenbart dieser Vorfall über die Risikotoleranz der Verbraucher und die Verantwortung der Hersteller?

Erstens zeigt er, dass die Faszination für „Sleep Tech“ und technologische Selbstoptimierung groß ist, die Bereitschaft, dafür Tausende Dollar auszugeben, ebenfalls. Doch dieses Vertrauen wird massiv untergraben, wenn die Technologie essenzielle Grundbedürfnisse wie Wärme und Schlaf nicht nur nicht verbessert, sondern aktiv sabotiert.

Zweitens wirft der Vorfall ein Schlaglicht auf die riskante Zentralisierung im IoT. Das Versagen von Eight Sleep ist symptomatisch für eine Branche, die sich in eine gefährliche Abhängigkeit von wenigen Cloud-Anbietern wie AWS begeben hat. Interessanterweise hatte Eight Sleep bereits 2024 ein Sicherheitsproblem, als exponierte AWS-Keys entdeckt wurden, die es Ingenieuren theoretisch erlaubt hätten, per SSH auf die Betten der Nutzer zuzugreifen. Damals war das Risiko der unbefugte Zugriff, diesmal war es der fehlende Zugriff. Beide Male ist die Ursache dieselbe: eine fehleranfällige, über-zentralisierte Architektur, die weder Sicherheit noch Ausfallsicherheit (Resilienz) priorisiert.

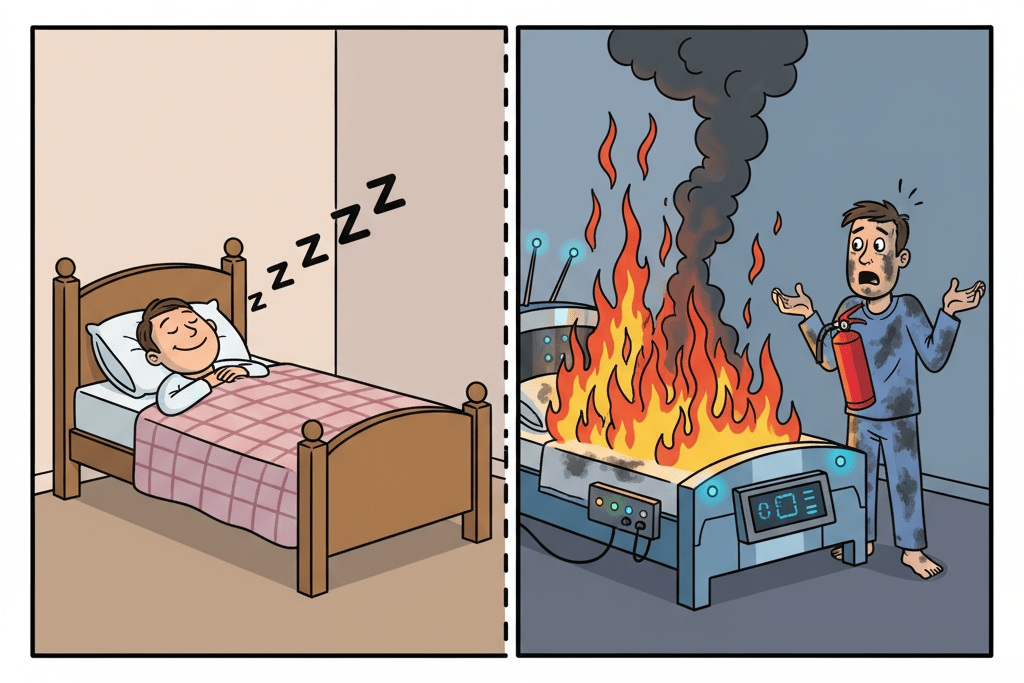

Die Lehre für Entwickler kann nur sein, was viele Experten seit Jahren fordern: ein „Local-First“-Design. Eine robuste alternative Architektur würde sicherstellen, dass die Kernfunktionalität eines Geräts – sei es ein Lichtschalter, ein Thermostat oder eine 5.000-Dollar-Matratze – immer lokal funktioniert, völlig autark vom Internet. Die Cloud darf nur ein optionales Add-On für erweiterte Funktionen (wie Fernzugriff oder komplexe KI-Analysen) sein, niemals aber das Fundament, auf dem die Grundfunktion steht.

Am Ende bleibt die bittere Ironie, dass ausgerechnet die Technologie, die uns den perfekten, optimierten Schlaf bringen sollte, Tausenden Menschen eine schlaflose, schweißgebadete Nacht bescherte. Dieser Vorfall muss eine fundamentale Debatte darüber auslösen, was „Besitz“ im 21. Jahrhundert bedeutet. Denn was nützt das teuerste Gerät, wenn ein einziger Fehler in einem fernen Rechenzentrum es in wertlosen Schrott verwandelt und der Hersteller per Design den Notschalter kontrolliert? Der wahre Albtraum im Smart Home ist nicht der Hacker – es ist das Geschäftsmodell.