Auf hunderten Kisten mit Lebensmitteln, die in einem Lagerhaus in Georgia gestapelt sind, kleben rote Sticker mit einem einzigen Wort: „DESTROY“. Tausende Pfund Erdnusspaste, ein entscheidendes Mittel gegen Unterernährung, haben hier monatelang auf ihren Transport in Krisengebiete wie den Sudan gewartet – bis ihr Verfallsdatum sie einholte. Dieses Bild ist mehr als nur eine Notiz am Rande einer fehlgeleiteten Bürokratie. Es ist ein stilles, aber ohrenbetäubendes Symbol für einen der radikalsten Politikwechsel der jüngeren amerikanischen Geschichte: die Zerschlagung der US-Behörde für Internationale Entwicklung, USAID, und die Neudefinition dessen, was amerikanische Hilfe in der Welt bedeuten soll.

Unter dem Banner eines Kreuzzugs gegen Verschwendung und Ineffizienz hat die Trump-Administration eine Maschinerie demontiert, die nach manchen Schätzungen jährlich Millionen Leben rettete. An ihre Stelle tritt eine neue, harte Vision, die nicht in Menschenleben, sondern in nationalen Interessen, strategischen Vorteilen und Renditen rechnet. Doch während die Architekten dieser neuen Doktrin eine Welt von bilateralen Deals und wirtschaftlicher Partnerschaft entwerfen, zeichnen Berichte aus den Krisenherden ein anderes, düsteres Bild. Es ist die Geschichte einer neuen, zynischeren Art von Verschwendung – der Verschwendung von Menschenleben, von Vertrauen und von Amerikas Rolle als moralische Instanz in der Welt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Wenn Hilfe im Lager verrottet: Das menschliche Gesicht des Systemkollaps

Die Auflösung von USAID zum 1. Juli und die drastische Kürzung ihrer Programme um über 80 Prozent waren kein chirurgischer Eingriff, sondern ein Kahlschlag, der eine einst robuste Pipeline für Hilfsgüter zum Erliegen brachte. Die Folgen dieses abrupten Stopps sind nicht abstrakt, sie sind brutal konkret. Über 60.000 metrische Tonnen an Nahrungsmitteln und Hilfsgütern blieben in Lagerhäusern weltweit stecken, bezahlt von amerikanischen Steuerzahlern, aber nie an die Bedürftigen ausgeliefert. Für das Unternehmen Mana Nutrition bedeutet das einen Vorrat im Wert von 50 Millionen Dollar, der 60 Millionen Menschen hätte helfen können.

Was dieses organisatorische Chaos für die Menschen am Ende der Lieferkette bedeutet, offenbart eine Reise nach Westafrika. In Liberia stand eine von den USA gespendete Ambulanz bereit, um eine schwangere Frau mit Geburtskomplikationen ins Krankenhaus zu bringen – ein Eingriff, der ihr Leben hätte retten können. Doch als der Anruf kam, lautete die Antwort, dass für den Krankenwagen kein Benzin vorhanden sei; die Mittel dafür waren den Kürzungen zum Opfer gefallen. Die Familie versuchte verzweifelt, die blutende Frau in einer Hängematte zur nächsten Stadt zu tragen, doch der Weg war zu weit. Sie starb am Wegesrand, zusammen mit ihrem ungeborenen Sohn.

Es ist eine Form von Verschwendung, die in keiner Bilanz auftaucht: eine 50.000-Dollar-Ambulanz, die wegen ein paar fehlender Dollar für Treibstoff nutzlos wird. In Sierra Leone wiederholt sich das Drama. Millionen Dosen an gespendeten Medikamenten gegen Krankheiten wie Flussblindheit, bereitgestellt von Pharmaunternehmen wie Merck, verstauben in einem Lager, weil das Programm zur Verteilung gestrichen wurde. Ein Sozialarbeiter berichtet von HIV-Patienten, die sterben, weil die antiretroviralen Medikamente ausbleiben. Und in den riesigen Rohingya-Flüchtlingslagern in Bangladesch, wo Hunger schon lange grassiert, führen gestrichene Lebensmittelgutscheine zu purer Verzweiflung. „Wenn es noch mehr Kürzungen gibt, werden wir hier sterben“, sagt ein Familienvater.

Der Architekt der neuen Härte: Jeremy Lewins Vision für Amerika

Um zu verstehen, wie es zu diesen Tragödien kommen konnte, muss man die ideologische Revolution begreifen, die sich in Washington vollzog. Ihr Gesicht ist das von Jeremy Lewin, einem jungen, ehrgeizigen Beamten, der ohne Regierungserfahrung in eine Schlüsselposition im Außenministerium aufstieg, um die Auslandshilfe neu zu erfinden. In seiner Weltanschauung war USAID keine wohltätige Organisation, sondern eine aufgeblähte, „unverantwortliche“ Bürokratie, die nicht den Interessen der amerikanischen Steuerzahler diente, sondern einem nebulösen „globalen humanitären Komplex“.

Lewin und die Administration argumentieren, dass USAID Programme durchsetzte, die weder von den Empfängerländern gewollt noch im nationalen Interesse der USA waren. Anstatt Almosen zu verteilen, die Abhängigkeit schaffen, so die neue Doktrin, müsse Amerika auf „echte Diplomatie“ setzen: harte bilaterale Verhandlungen, Handelspartnerschaften und Investitionen in strategische Infrastruktur. Der Erfolg der Auslandshilfe, so das neue Mantra, messe sich daran, dass sie eines Tages nicht mehr gebraucht wird. Es ist die Vision einer Welt, in der Länder wie souveräne Geschäftspartner agieren, die rationale Deals abschließen, anstatt sich moralisierenden Vorträgen über Menschenrechte oder Klimawandel auszusetzen. Programme, die als „woke“ oder ideologisch unerwünscht gelten, wie etwa Klimaforschung an der Universität Berkeley oder LGBTQ-Aufklärung im Rahmen von AIDS-Hilfe, werden als Paradebeispiel für eine fehlgeleitete Politik angeführt.

Eine Frage der Definition: Was ist die wahre Verschwendung?

Hier prallen zwei radikal unterschiedliche Definitionen von Verschwendung aufeinander. Für die Administration ist Verschwendung, wenn Steuergelder für Gehälter von 400.000 Dollar an einer US-Universität für Klimaforschung ausgegeben werden, anstatt die Ärmsten zu ernähren. Verschwendung ist, wenn erfolgreiche Programme wie PEPFAR zur Bekämpfung von HIV so viel Geld erhalten, dass sie es für nicht-zentrale Aufgaben ausgeben. Die Lösung liegt in Effizienz, Zentralisierung und einer gnadenlosen Prüfung jedes Programms auf seine direkte Nützlichkeit für amerikanische Interessen.

Die Berichte aus der Praxis erzählen jedoch eine andere Geschichte. Sie fragen: Ist es nicht die ultimative Verschwendung, wenn eine schwangere Frau stirbt, weil das Geld für Benzin fehlt? Ist es keine Verschwendung, wenn Tonnen von Lebensmitteln, für die bereits bezahlt wurde, vernichtet werden müssen, während Menschen hungern? Oder wenn gespendete Medikamente im Wert von Millionen verfallen, weil die Logistik zur Verteilung politisch demontiert wurde? Dieser Widerspruch zwischen der Zusicherung der Regierung, man werde keine Lebensmittelhilfe verschwenden, und der Realität in den Lagerhäusern und Krankenhäusern ist eklatant. Es ist der Konflikt zwischen einer buchhalterischen und einer menschlichen Definition von Wert.

Im Schatten des Drachen: Amerikas neues Spiel in der Weltpolitik

Hinter dieser ideologischen Neuausrichtung steht ein knallhartes geopolitisches Kalkül: der Wettbewerb mit China. Aus Sicht von Lewin hat das alte USAID-Modell dabei versagt, den wachsenden Einfluss Pekings, insbesondere in Afrika, einzudämmen. Während die USA auf NROs und „Soft Power“ setzten, baute China Züge, Häfen und Infrastruktur und schuf so Fakten und Abhängigkeiten. Die neue amerikanische Strategie ist daher ein direkter Konter: Man will China auf dessen eigenem Spielfeld schlagen, aber mit faireren Mitteln.

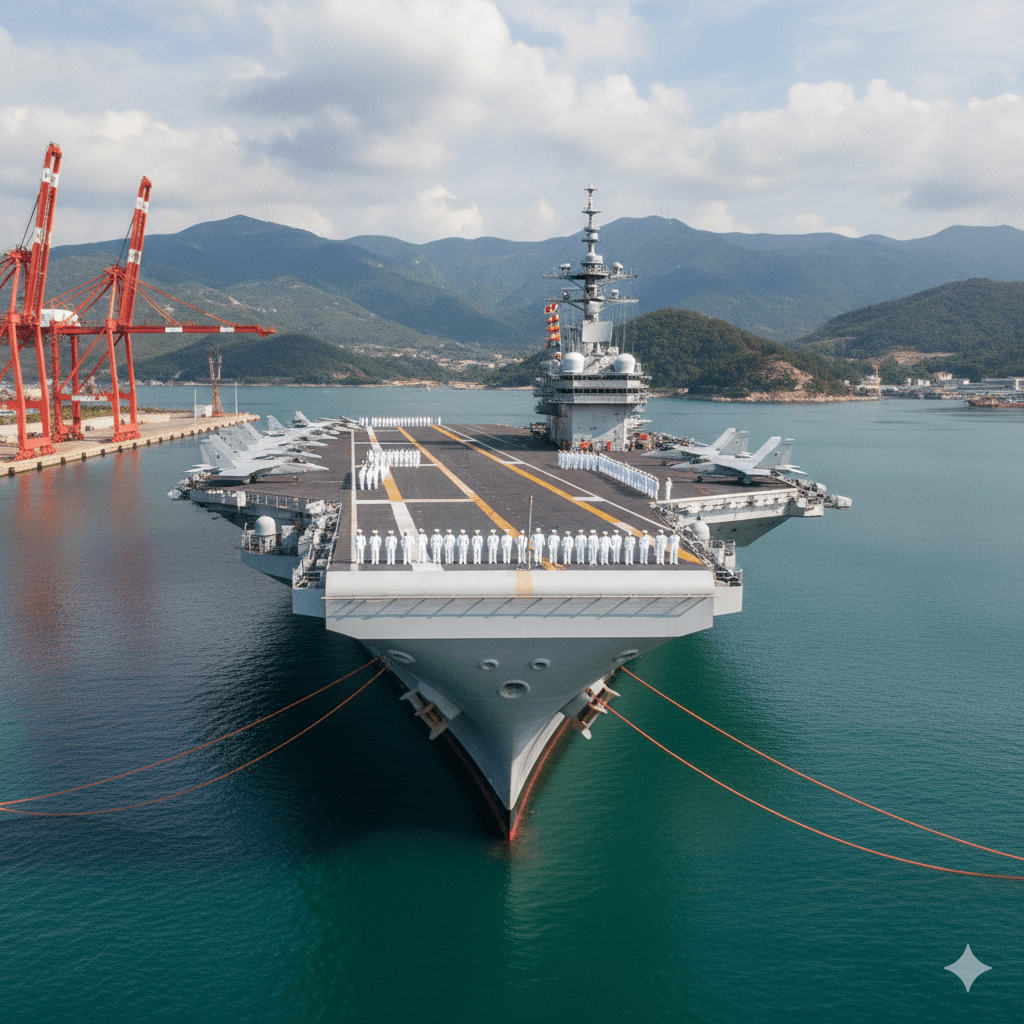

Statt auf „moralisierende“ Programme zu setzen, will die US-Regierung nun gezielt in strategische Projekte investieren, die den Empfängerländern greifbare Entwicklung und den USA handfeste Vorteile bringen. Beispiele sind der Bau von Häfen auf den Philippinen oder die Lieferung amerikanischer Drohnentechnologie für den Transport von Hilfsgütern in Afrika. Man will nicht mehr als bittstellender Wohltäter auftreten, sondern als starker, verlässlicher Wirtschaftspartner, der eine bessere Alternative zu Chinas „Schuldenfallen-Diplomatie“ bietet. Damit wird die gesamte Auslandshilfe zu einem Instrument im neuen globalen Machtpoker. Was dabei geopfert wird, ist die Idee, dass Hilfe auch ein Ausdruck von Werten sein kann – ein Instrument, das Vertrauen schafft und Amerikas Einfluss auf einer nicht-materiellen Ebene sichert.

Ein hoher Preis für eine kalte Welt

Der Wandel der amerikanischen Auslandshilfe ist somit weit mehr als eine administrative Reform. Er markiert den Versuch, die Vereinigten Staaten von den Fesseln einer als naiv empfundenen globalen Verantwortung zu befreien und sie als rationalen, eigeninteressierten Akteur neu zu positionieren. Die Vision ist klar: Eine Welt, in der „Frieden durch Stärke“ und „Frieden durch Handel“ die alten humanitären Imperative ersetzen.

Doch die Kosten dieses Paradigmenwechsels sind immens und werden in den Quellen schonungslos offengelegt. Indem die Administration den komplexen, unvollkommenen und oft frustrierenden Apparat der humanitären Hilfe durch eine kalte, transaktionale Logik ersetzt, schafft sie eine neue, moralisch verheerende Form der Verschwendung. Es ist die Verschwendung von Potenzial, von Menschenleben und von dem, was einst Amerikas größte Stärke war: die Fähigkeit, nicht nur mit Macht, sondern auch mit Werten zu führen. Die Frage, die am Ende bleibt und die weit über die Amtszeit einer einzelnen Regierung hinausreicht, ist, ob eine Nation, die wegschaut, wenn eine Mutter aus Mangel an Treibstoff stirbt, auf der Weltbühne langfristig wirklich gewinnen kann.