Der NATO-Gipfel in Den Haag sollte eine Demonstration der Stärke sein. Stattdessen geriet er zu einer Inszenierung der Angst. Die europäischen Partner haben sich auf einen historischen Preis für die Gunst Donald Trumps geeinigt – und damit eine Allianz der Werte in eine fragile Zweckgemeinschaft verwandelt, deren Fundament aus Misstrauen und Erpressung gegossen ist.

Ein Gespenst geht um in den Gängen des NATO-Hauptquartiers und den Korridoren der europäischen Kanzlerämter. Es ist die Furcht vor dem unberechenbaren Verbündeten, die Angst vor dem leeren Stuhl, vor dem Tweet, der 75 Jahre Sicherheitsarchitektur in Schutt und Asche legt. Der Gipfel in Den Haag war die bisher teuerste Antwort auf dieses Gespenst. Er war, wie es ein Kommentator treffend nannte, eine „Trump-Appeasement-Show“, eine sorgfältig choreografierte Veranstaltung mit nur einem Ziel: den Zorn des amerikanischen Präsidenten zu besänftigen und seine Gunst zu erkaufen. Der Preis dafür ist astronomisch: die Zusage, die Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu katapultieren. Doch was die Europäer dafür erhalten, ist keine eiserne Garantie mehr, sondern bestenfalls eine Gnadenfrist.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Inszenierung in Den Haag markiert einen Wendepunkt. Sie offenbart den schleichenden Wandel der NATO von einer auf gemeinsamen Werten und strategischer Weitsicht basierenden Allianz zu einer transaktionalen Beziehung, die auf der nackten Abhängigkeit der einen und der Willkür des anderen beruht. Europa kauft sich Zeit, aber zu einem Preis, der seine Prinzipien aushöhlt und seine strategische Nacktheit schonungslos zur Schau stellt. Die eigentliche Frage ist nicht, ob Europa zahlt, sondern wofür – für eine nachhaltige Sicherheit oder für die teure Illusion, einen unzuverlässigen Schutzherrn bei Laune zu halten.

Das Fünf-Prozent-Ziel: Teurer Schutz oder teure Illusion?

Auf den ersten Blick wirkt der Beschluss wie ein gewaltiger Erfolg, ein „Quantensprung“, wie NATO-Generalsekretär Mark Rutte es formulierte. Auf Druck von Donald Trump verpflichtet sich die Allianz zu einem neuen Ausgabenziel von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich der vermeintliche Meilenstein als ein Meisterwerk der kreativen Buchführung, geboren aus der Not, eine politisch motivierte Forderung zu erfüllen.

Der Plan, den Rutte in zähen Verhandlungen schmiedete, teilt das Ziel geschickt auf: 3,5 Prozent sollen in klassische militärische Fähigkeiten fließen, um die Verteidigungspläne der NATO zu erfüllen. Die restlichen 1,5 Prozent jedoch sind eine vage definierte Kategorie „verteidigungs- und sicherheitsrelevanter Ausgaben“. Hier öffnet sich ein weites Feld für Interpretation und Schönrechnerei. Es ist eine Art „Trump-Prämie“, die es den Staaten ermöglicht, bereits getätigte oder ohnehin geplante Investitionen in Infrastruktur, Cybersicherheit oder Zivilschutz anzurechnen.

Deutschland exerziert dieses Prinzip bereits vor. Um das alte Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen, wurden nicht nur die Kosten für die Flugbereitschaft der Regierung oder Pensionszahlungen für ehemalige NVA-Soldaten eingerechnet, sondern sogar Mittel für den Wiederaufbau aus dem Entwicklungsministerium und Mitgliedsbeiträge an die UN. Diese Buchungstricks dürften mit dem neuen, noch ambitionierteren Ziel zur gängigen Praxis in vielen Hauptstädten werden.

Gleichzeitig offenbart der Umgang mit dem Ziel die tiefen Risse im Bündnis. Spanien wehrte sich bis zuletzt vehement gegen die Fünf-Prozent-Vorgabe und argumentierte, diese sei mit dem eigenen Sozialstaat unvereinbar. Erst eine diplomatische Verrenkung im Abschlusstext, bei der ein klares „wir“ durch ein unbestimmtes „Verbündete“ ersetzt wurde, ermöglichte es beiden Seiten, das Gesicht zu wahren. Madrid konnte behaupten, nicht gebunden zu sein, während die NATO darauf beharrte, es gebe keine Ausnahme. Solche Manöver mögen den Gipfel vor einem Eklat bewahrt haben, doch sie untergraben die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Verpflichtung, noch bevor die Tinte darunter trocken ist. Das Fünf-Prozent-Ziel erscheint so weniger als ein robuster Plan zur Stärkung der Verteidigung, sondern primär als ein politisches Tribut, dessen tatsächlicher militärischer Mehrwert fraglich bleibt.

Die Kunst der Anbiederung: Wie die NATO ihre Seele verkauft

Die Architektur des Gipfels war ein Abbild seiner politischen Realität: eine Kapitulation der Substanz vor der Psychologie. Alles war darauf ausgelegt, Donald Trumps Geduld nicht zu überstrapazieren und ihm die Bühne für einen persönlichen Triumph zu bereiten. Eine einzige, auf knappe zweieinhalb Stunden angesetzte Arbeitssitzung, eine Abschlusserklärung, die auf eine einzige Seite passt, und ein Rahmenprogramm mit mehr Gala-Dinner als strategischer Debatte – die gesamte Choreografie war ein Akt der präventiven Ehrerbietung. Diplomaten sprachen offen von einem „Donald-Trump-Gipfel“.

Die Konsequenzen dieses Ansatzes sind gravierend. Essenzielle strategische Debatten wurden systematisch vermieden oder auf ein Minimum reduziert. Die Entwicklung einer neuen, an die russische Bedrohung angepassten NATO-Strategie wurde auf Drängen Washingtons von der Tagesordnung gestrichen, um Trumps vergebliche Versuche, mit Moskau zu verhandeln, nicht zu stören. Auch das Thema Ukraine wurde bewusst kleingehalten, um den US-Präsidenten nicht zu verärgern.

Diese Vorgehensweise hat langfristige Folgen für die Bündniskultur. Wenn die Angst vor dem Wutanfall des mächtigsten Partners die offene Auseinandersetzung über lebenswichtige Sicherheitsfragen ersetzt, erodiert der Kern der Allianz. Die NATO verliert ihre Funktion als strategisches Forum, in dem unterschiedliche Perspektiven zu einer gemeinsamen Haltung führen. Sie wird zu einem Echoraum, der die Forderungen des einen widerhallt, um die bloße Existenz der Gemeinschaft zu sichern. An die Stelle von strategischem Austausch tritt die Anbiederung. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die das Bündnis von innen aushöhlt und es anfälliger für externe Schocks und interne Spaltungen macht.

Vom Partner zum Paten: Die neue Währung der transatlantischen Beziehung

Die Dynamik, die in Den Haag so deutlich wurde, beschreibt eine fundamentale Verschiebung im transatlantischen Verhältnis. Ein Kommentator beschrieb die Beziehung treffend als eine, die auf Erpressung basiert. Die Europäer, so die Analyse, sind die Erpressten, die keine andere Wahl haben, als den Forderungen des Erpressers im Weißen Haus nachzugeben, weil sie auf absehbare Zeit unfähig sind, allein für ihre Sicherheit zu sorgen. Die einstige Wertegemeinschaft ist zu einer reinen „Zweckgemeinschaft“ verkommen, die nur so lange hält, wie sie Trump nützlich erscheint und seine Forderungen erfüllt werden.

Das Herzstück dieser Erosion ist der Zweifel an der ultimativen Sicherheitsgarantie: Artikel 5 des NATO-Vertrags. Während die Abschlusserklärung die Beistandspflicht pflichtschuldig als „eisenhart“ bekräftigt, sät Trump selbst aktiv Zweifel. Seine Aussage auf dem Flug nach Europa, sein Bekenntnis zu Artikel 5 „hänge von der Definition ab“, schickte Schockwellen durch die Allianz. Es bestätigt die Befürchtung vieler Europäer, dass für die Trump-Administration die Sicherheit Europas kein Wert an sich mehr ist, sondern Teil der Verhandlungsmasse. Ein internes Pentagon-Memo, das bereits im März die Runde machte, formulierte es unmissverständlich: Eine substantielle Unterstützung Europas im Falle eines russischen Angriffs sei unwahrscheinlich.

Damit entsteht ein gefährliches Paradoxon: Die Europäer verpflichten sich zu den höchsten Verteidigungsausgaben der Geschichte, während die Gegenleistung, die amerikanische Sicherheitsgarantie, so unzuverlässig und fragil ist wie nie zuvor. Man zahlt für einen Versicherungsschutz, dessen Police der Versicherer nach Belieben umschreiben oder kündigen kann. Dieses Ungleichgewicht verwandelt die Partnerschaft in ein Schutzgeld-Arrangement und macht die europäische Sicherheit zu einem Spielball der amerikanischen Innenpolitik und der Launen eines einzelnen Mannes.

Ukraine: Das geopferte Interesse auf dem Altar der Einigkeit

Niemand spürte die neue, kalte Logik der NATO so schmerzhaft wie die Ukraine. War das Land bei früheren Gipfeln nach der russischen Invasion von 2022 noch Ehrengast und zentrales Thema, wurde es in Den Haag zur Randnotiz degradiert. Präsident Wolodymyr Selenskyj blieb nur eine Nebenrolle. Statt einer prominenten Sitzung im NATO-Ukraine-Rat auf höchster Ebene gab es für ihn nur einen Platz beim Abendessen mit dem niederländischen Königspaar und ein Treffen der Außenminister.

Die Gründe für diese bewusste Herabstufung sind klar: Man wollte Donald Trump, der eine offene Abneigung gegen Selenskyj hegt und den Ukraine-Krieg als lästiges Hindernis für seine Russland-Politik sieht, nicht provozieren. Die US-Diplomatie argumentierte, man könne Friedensverhandlungen mit Russland nicht präjudizieren. Das Ergebnis ist eine ohrenbetäubende Stille im Abschlussdokument. Die Formel vom „unumkehrbaren Weg“ der Ukraine in die Allianz fehlt ebenso wie eine neue, mehrjährige Finanzzusage der USA.

Die strategische Botschaft, die davon ausgeht, ist verheerend. Für Kiew bedeutet es eine wachsende Unsicherheit über die zukünftige Unterstützung des wichtigsten Partners. Für Moskau ist es ein klares Signal, dass sich das Warten lohnen könnte. Zwar springen die europäischen Staaten und Kanada in die Bresche und haben für dieses Jahr bereits erhebliche Summen zugesagt, doch sie können die militärische Macht der USA nicht ersetzen. Die Marginalisierung der Ukraine auf dem Gipfel ist somit mehr als eine diplomatische Unhöflichkeit; sie ist ein strategisches Zugeständnis an Trump, das die Sicherheitsarchitektur des gesamten Kontinents schwächt und den Aggressor in Moskau ermutigt.

Europas Papiertiger: Warum mehr Geld allein keine Stärke schafft

Die wachsende Unzuverlässigkeit der USA hat in Europa die Debatte über einen „Plan B“ befeuert – die Fähigkeit, sich notfalls allein zu verteidigen. Doch die Analyse der führenden europäischen Militärmächte zeigt ein ernüchterndes Bild. Trotz steigender Budgets sind die Hürden für eine echte strategische Emanzipation gewaltig. Die Hauptakteure – Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen – haben allesamt mit erheblichen internen Schwächen zu kämpfen.

Deutschland, die wirtschaftliche Herzkammer Europas, leidet unter Zweifeln an seinem politischen Führungswillen. Die versprochene „Zeitenwende“ kommt nur schleppend voran. Die Erhöhung des Wehretats basiert maßgeblich auf Schulden und buchhalterischen Kniffen statt auf einer soliden Gegenfinanzierung. Das Verteidigungsministerium ist in ineffizienten Strukturen gefangen, und bei entscheidenden Projekten wie der Wiedereinführung einer Wehrpflicht blockieren sich die Koalitionsparteien gegenseitig.

Auch die beiden europäischen Atommächte sind keine Garanten für Stabilität. Frankreichs öffentliche Finanzen sind desolat, was die Finanzierung weiterer Aufrüstung massiv erschwert. Zudem muss Paris nach wie vor Vertrauen bei den osteuropäischen Partnern aufbauen, die der französischen NATO-Treue historisch misstrauen. Großbritannien wiederum kämpft mit einem Glaubwürdigkeitsproblem: Es verspricht viel, liefert aber oft mit Verspätung, wie das Beispiel einer modernen Landstreitkraft für die NATO zeigt.

Polen gilt zwar als Musterschüler bei den Verteidigungsausgaben, doch eine schwere innenpolitische Krise lähmt die Regierung und schwächt das außenpolitische Gewicht des Landes. Dieses Mosaik aus nationalen Egoismen, politischen Blockaden, haushälterischen Zwängen und strukturellen Defiziten zeigt: Mehr Geld allein schafft keine schlagkräftige europäische Armee. Ohne tiefgreifende politische Integration, gemeinsame Beschaffung und eine einheitliche strategische Vision bleibt die europäische Säule der NATO ein brüchiges Konstrukt.

Die unsichtbaren Fronten: Iran-Konflikt und der Vormarsch des Nationalismus

Zwei weitere Bedrohungen für die Kohäsion der Allianz wurden in Den Haag zwar am Rande diskutiert, werfen aber lange Schatten auf die Zukunft. Erstens dient der eskalierende Konflikt der USA mit dem Iran als perfekte Ablenkung. Er bindet amerikanische Aufmerksamkeit und Ressourcen und untermauert das strategische Argument in Washington, den Fokus weg von Europa und hin zu anderen globalen Schauplätzen wie dem Nahen Osten oder dem Indopazifik zu verlagern. Für die Europäer birgt er zudem die Sorge, gegen ihren Willen in eine militärische Konfrontation hineingezogen zu werden, die nicht ihre ist.

Zweitens wächst die Sorge vor den inneren Feinden der Kooperation. In Schlüsselstaaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien gewinnen rechtsnationalistische Parteien an Zuspruch, die der europäischen Zusammenarbeit skeptisch gegenüberstehen und die Bedrohung durch Russland herunterspielen. Ein französischer Offizier brachte die Angst auf den Punkt: „Wie soll man etwas mit Ländern aufbauen, die morgen schon das Gegenteil von dem sein könnten, was sie heute sind?“. Diese innenpolitische Unsicherheit lähmt langfristige strategische Planungen und nährt das Misstrauen unter den Partnern. Es entsteht die paradoxe Gefahr, dass die Verbündeten aus Angst vor einem zukünftigen Auseinanderbrechen schon heute nicht mehr wagen, mutige gemeinsame Schritte zu gehen – und so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in Gang setzen.

Die lange Meile: Europas mühsamer Weg zur Selbstverteidigung

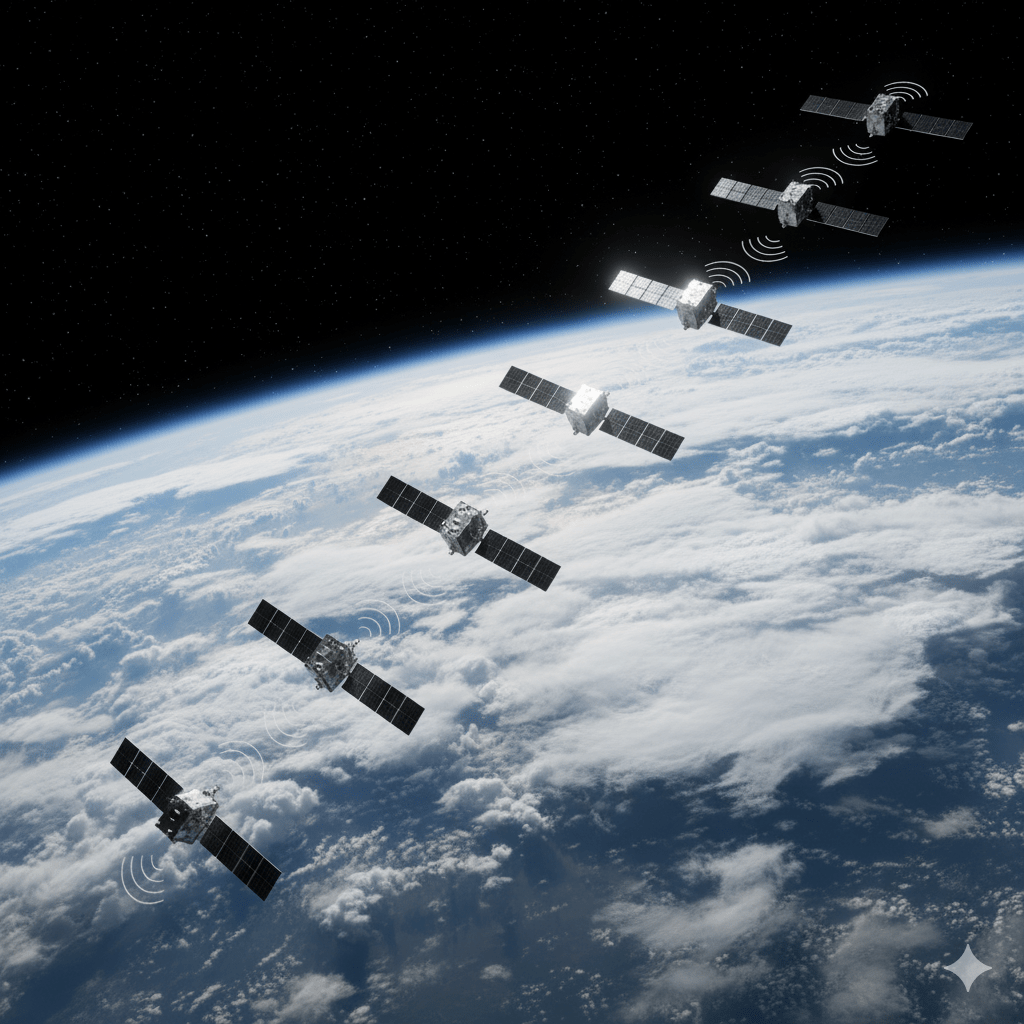

Die brutale Wahrheit hinter Europas Abhängigkeit lässt sich in konkreten militärischen Defiziten messen. Ohne die USA fehlt es dem Kontinent an entscheidenden Fähigkeiten. Die in den Quellen genannten Lücken sind fundamental: Satellitenaufklärung, strategischer Lufttransport, Luft-zu-Luft-Betankung, weitreichende Raketen und die übergeordneten Kommandostrukturen sind fast vollständig von amerikanischer Technologie und Personal abhängig.

Diese Lücken zu schließen, ist eine Herkulesaufgabe, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird und Hunderte Milliarden, vielleicht sogar über eine Billion Dollar kosten würde. Dies ist der eigentliche Grund, warum Europa, bei aller Frustration über Trump, derzeit „keine andere Wahl“ hat, als zu versuchen, die USA im Bündnis zu halten. Man befindet sich in einer Phase extremer Verwundbarkeit, die das Ergebnis von Jahrzehnten der Trägheit und des bequemen Verlassens auf den amerikanischen Schutzschild ist. Die eigentliche Arbeit für Europa beginnt daher erst jetzt, nach dem Gipfel. Jeder Euro, der nun unter dem Druck des Fünf-Prozent-Ziels ausgegeben wird, muss strategisch klug investiert werden, um diese Fähigkeitslücken systematisch zu schließen.

Ein brüchiger Frieden in einer unsicheren Zeit

Der Gipfel von Den Haag hat keinen nachhaltigen Frieden geschaffen, sondern einen brüchigen Waffenstillstand innerhalb der Allianz erkauft. Er war ein „Gipfel der Angst“, bei dem die Europäer einen beispiellosen Preis zahlten, nicht für eine garantierte Sicherheit, sondern für die vage Hoffnung, den vollständigen Zusammenbruch der transatlantischen Ordnung noch eine Weile hinauszögern zu können. Das Fünf-Prozent-Versprechen ist weniger ein strategischer Masterplan als vielmehr eine politische Schutzgebühr, die in eine unsichere Zukunft eingezahlt wird.

Die Herausforderung, die vor Europa liegt, ist gewaltig. Es muss diesen Moment der erzwungenen Aufrüstung nutzen, um die Grundlagen für eine echte strategische Souveränität zu legen. Das bedeutet mehr als nur mehr Geld; es erfordert den politischen Willen zur Integration, zur Überwindung nationaler Egoismen und zur Entwicklung einer gemeinsamen strategischen Kultur. Gelingt dies nicht, droht sich die düstere Prophezeiung von NATO-Generalsekretär Rutte zu bewahrheiten: Dann müssen die Europäer in wenigen Jahren entweder Russisch lernen oder nach Neuseeland auswandern. Die Zeit, die sich Europa in Den Haag gekauft hat, ist teuer und sie läuft.