Ein stiller Pakt hat sich der amerikanischen Hochschullandschaft bemächtigt. Er wird nicht in Verträgen fixiert, sondern in den Gängen von Harvard, Yale und Princeton gelebt, in den Blicken zwischen Professoren und Studierenden, in den Zahlenkolonnen am Ende jedes Semesters. Eine Beobachtung aus den innersten Zirkeln Harvards bringt diesen Pakt auf eine simple, entwaffnende Formel: Man gibt den Studierenden Bestnoten, und dafür erhält man von ihnen Bestbewertungen. Dieser Satz ist kein Zynismus, er ist eine Zustandsbeschreibung. Er enthüllt ein System, in dem Bildung zu einer Ware verkommt, deren Qualität nicht mehr am Erkenntnisgewinn gemessen wird, sondern an der Zufriedenheit des Kunden. Es ist ein schleichendes Gift, das den Kern der akademischen Idee zersetzt – und es passt auf beunruhigende Weise in eine politische Ära unter Donald Trump, in der gefühlte Wahrheiten und positive Bewertungen oft mehr zählen als unbequeme Fakten.

Ein gut gemeinter Anfang, ein fatales Ende

Man muss in die rebellischen 1960er und 70er Jahre zurückblicken, um zu verstehen, dass alles einmal gut gemeint war. Die Einführung von studentischen Lehrenden-Evaluationen war ein Akt der Demokratisierung, ein Versuch, die unantastbaren Katheder der Professoren für Feedback zu öffnen. Akademiker, die primär für ihre Forschung und nicht für ihre didaktischen Fähigkeiten berufen wurden, sollten endlich erfahren, wie ihre Lehre ankommt. Ein edler Gedanke, der jedoch in seiner konsequenten Umsetzung eine fatale Eigendynamik entwickelt hat. Was als Instrument zur Verbesserung gedacht war, ist zu einer Waffe geworden, die sich gegen den akademischen Anspruch selbst richtet.

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.

Denn das System hat einen fundamentalen Denkfehler: Es setzt voraus, dass Studierende verlässliche Richter über die Qualität von Lehre sind. Die Forschung zeichnet ein gegenteiliges, fast schon paradoxes Bild. Es gibt keine oder sogar eine negative Korrelation zwischen den Bewertungen durch Studierende und dem, was sie objektiv lernen. Eine Studie zeigte, dass Physikstudenten durch „aktives Lernen“ nachweislich mehr Wissen erwarben, aber die passiven, unterhaltsameren Vorlesungen als lehrreicher empfanden und besser bewerteten. Eine andere Untersuchung an der Air Force Academy kam zu dem erschreckenden Ergebnis, dass Kadetten, die von hoch bewerteten Professoren unterrichtet wurden, in nachfolgenden Kursen tendenziell schlechter abschnitten. Das Thermometer, das die Lehrqualität messen soll, ist nicht nur ungenau – es scheint oft das genaue Gegenteil anzuzeigen. Es belohnt nicht die wirksamste Lehre, sondern die angenehmste.

Die Währung der Angst: Noten gegen Karriere

Dieser Konstruktionsfehler wäre vielleicht nur eine akademische Petitesse, hätte er keine realen Konsequenzen. Doch die Bewertungen sind zur harten Währung im universitären Betrieb geworden. Sie entscheiden über Gehalt, Beförderungen und vor allem über die begehrte Festanstellung auf Lebenszeit, die „Tenure“. Aus Berufungskommissionen ist unmissverständlich zu hören, dass bei Beförderungen die Evaluationen eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Messgröße für die Lehre sind. Das erzeugt einen subtilen, aber enormen Druck, der die Lehre von innen heraus aushöhlt. Die Angst vor den eigenen Studenten ist zu einer realen, wenn auch oft unausgesprochenen Kraft geworden, wie selbst Harvard-Professoren hinter vorgehaltener Hand gestehen.

Diese Angst führt zu einer rationalen, aber für die Bildung verheerenden Anpassungsstrategie. Um schlechte Bewertungen zu vermeiden, reduzieren Dozenten die Arbeitslast und zücken großzügiger den Rotstift für gute Noten. Es sind Geschichten, die in den Fakultätszimmern kursieren: Eine renommierte Professorin, die an eine neue Elite-Universität wechselt und mit einbrechenden Bewertungen konfrontiert wird. Ihre Schlussfolgerung? Zu hohes Lesepensum. Ihre Reaktion? Sie streicht wissenschaftliche Artikel aus dem Syllabus und lockert die Benotung. Studien bestätigen diesen Zusammenhang: Professoren können ihre Chancen auf eine Top-Bewertung teils verdoppeln, indem sie Bestnoten vergeben. Es ist ein einfacher Tauschhandel, ein Teufelskreis, der die Spirale der Noteninflation und der sinkenden Anforderungen immer weiter antreibt.

Besonders fatal wirkt sich dieses System auf die Schwächsten im akademischen Betrieb aus: die Doktoranden und die Heerscharen von „Adjunct Faculty“, also die oft schlecht bezahlten, befristeten Lehrbeauftragten, die einen Großteil der Grundkurse stemmen. Für sie können die Bewertungen über die schlichte Weiterbeschäftigung entscheiden. Ihre Existenz hängt von der Laune eines 19-Jährigen ab, der vielleicht gerade verärgert ist über eine kritische Anmerkung zu seiner Hausarbeit. Hier wird der Druck zur existenziellen Notwendigkeit, es allen recht zu machen – eine Haltung, die das genaue Gegenteil von intellektueller Führung ist.

Wenn der Kunde irrt: Das Trugbild der Daten

Das System pervertiert sich selbst noch weiter, weil die Daten, auf denen diese weitreichenden Personalentscheidungen basieren, systematisch verzerrt sind. Die Bewertungen messen weniger die didaktische Qualität als vielmehr einen Cocktail aus Sympathie, Vorurteilen und Erwartungen. Studierende, die gute Noten erwarten, bewerten besser. Studien zeigen, dass männliche Dozenten im Schnitt bessere Noten erhalten als weibliche, attraktive werden ebenfalls bevorzugt, und selbst triviale Gesten wie das Mitbringen von Keksen können die Werte steigern. Wissenschaftler, die die statistische Validität dieser Umfragen analysiert haben, kommen zu einem vernichtenden Urteil: Die Evaluationen messen eher Geschlecht und Notenerwartungen als den tatsächlichen Mehrwert eines Dozenten.

Hier kollidiert die akademische Welt mit den Gesetzen des Marktes, die sie unreflektiert importiert hat. Indem sie Studierende – die für ihre Ausbildung oft horrende Summen zahlen – als Kunden behandelt, unterwirft sie sich deren Urteil. Doch anders als beim Kauf eines Produkts ist der „Kunde“ in der Bildung nicht immer im Recht. Wahrer Lernfortschritt ist oft anstrengend, frustrierend und konfrontativ. Er ist das Gegenteil eines reibungslosen Konsumerlebnisses. Ein System, das allein auf die Zufriedenheit dieses „Kunden“ schielt, muss zwangsläufig die intellektuelle Herausforderung minimieren. Universitäten wie Yale gehen sogar so weit, Studierenden zu ermöglichen, Kurse nach ihrem Schwierigkeitsgrad zu filtern und anspruchsvolle Lehrveranstaltungen von vornherein auszusortieren. Ist das noch Bildung oder schon eine Dienstleistung nach Katalog?

Gefangen im System: Warum die Reform scheitert

Die Diagnose ist also eindeutig, die schädlichen Nebenwirkungen sind bestens dokumentiert. Und dennoch hält sich das System hartnäckig. Warum? Weil es für viele Beteiligte bequem ist und die Alternativen mühsam wären. Eine Begutachtung durch Kollegen („Peer Reviews“) wäre weitaus aussagekräftiger, aber auch ungleich zeitaufwendiger und würde voraussetzen, dass sich Fakultätsmitglieder gegenseitig kritisieren – ein oft unliebsamer Prozess.

Zudem gibt es einen strukturellen Konservatismus. Die mächtigen, festangestellten Professoren, die das System ändern könnten, haben es oft selbst erfolgreich durchlaufen und verspüren daher weniger Leidensdruck als ihre jüngeren, prekär beschäftigten Kollegen. Und schließlich ist da die Angst vor dem Aufstand der zahlenden Kundschaft. Welche Universität wagt es schon, den Studierenden und ihren Eltern das Gefühl zu nehmen, für ihr Geld – oft Hunderttausende von Dollar – nicht einmal mehr eine simple Bewertung abgeben zu dürfen?

Es gibt zwar zaghafte Reformversuche. Einige Universitäten experimentieren mit kombinierten Modellen, die studentische Evaluationen mit Peer-Reviews und Selbstreflexionen der Dozenten verbinden. Harvard hat einen Lehrpreis, der früher auf den besten Evaluationsergebnissen basierte, neu ausgerichtet und belohnt nun die Qualität der Kurskonzepte und den Erfolg der Studierenden in Folgekursen. Doch dies sind kleine Inseln der Vernunft in einem Ozean der Konformität.

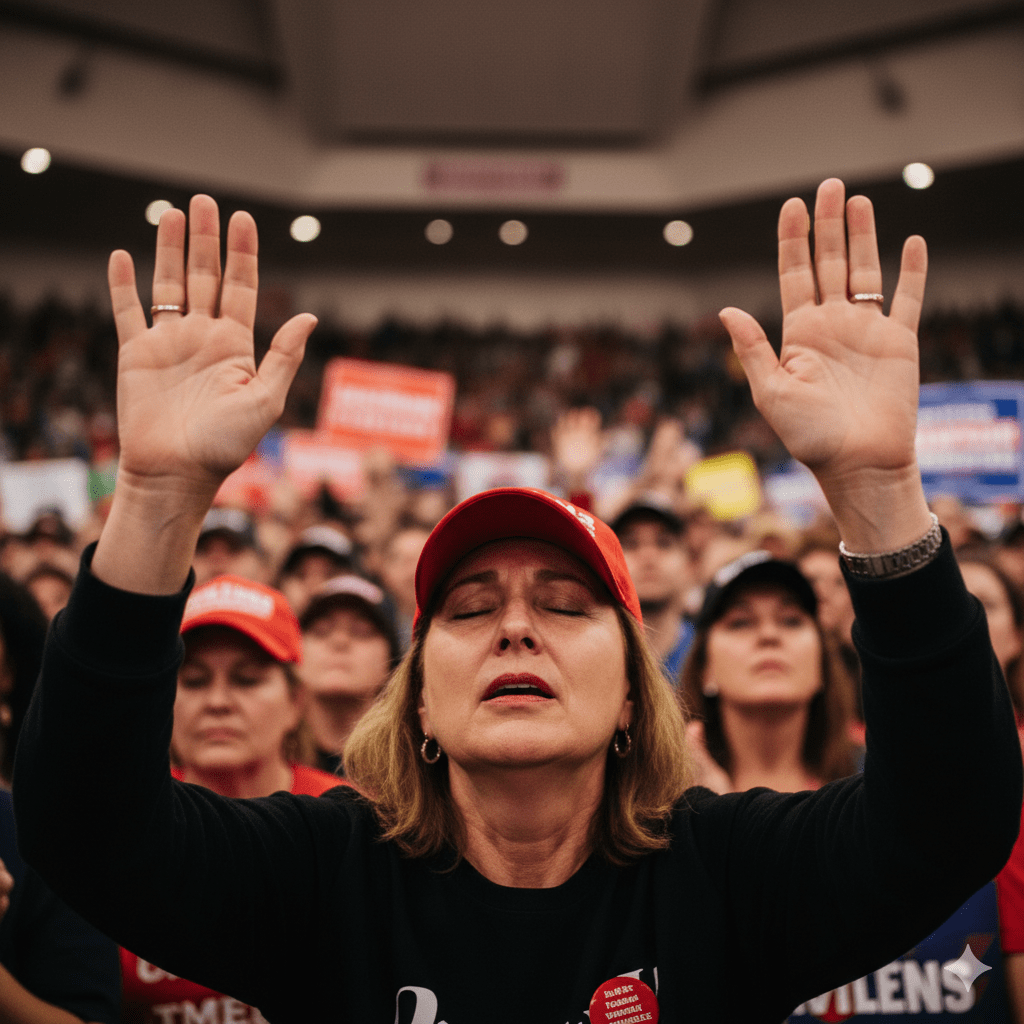

Was hier auf dem Spiel steht, ist weit mehr als nur eine universitätsinterne Verwaltungsfrage. Es ist die Erosion des Leistungsprinzips und des kritischen Denkens an den Orten, die eigentlich dessen letzte Bastionen sein sollten. Wenn die zukünftigen Eliten eines Landes lernen, dass Annehmlichkeit wichtiger ist als Anstrengung und eine gute Bewertung mehr zählt als ein tiefes Verständnis, dann hat das tiefgreifende gesellschaftliche Folgen. Es schafft eine Kultur der intellektuellen Oberflächlichkeit, die anfällig ist für Vereinfachungen und populistische Narrative. Eine Gesellschaft, deren klügste Köpfe darauf trainiert werden, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, verliert ihre Fähigkeit zur Innovation und zur Bewältigung komplexer Krisen. Der stille Pakt an den Universitäten ist somit ein Symptom für eine größere Krankheit – eine, die in einer politischen Landschaft, in der Applaus und Zustimmung oft die Wahrheit ersetzen, besonders gefährliche Blüten treiben kann.